A arma ficava em cima do guarda-roupas do armário. Ninguém nunca imaginou, mas eu sabia que a .45 do meu pai, militar, ficava no canto esquerdo, ao fundo, ao lado de uma caixa de munição. Eu puxava as três gavetas de baixo e fazia uma escada para ver e mexer na pistola. Mas era muito pesada; preferia brincar com os projéteis.

Na rua, a brincadeira favorita da turma era mocinho contra índio (ninguém queria ser bandido, mas os silvícolas – embora fossem inspirados nas tribos do cinema, portanto, importados – sofriam menos rejeição. Mesmo assim, eram os que perdiam o par ou ímpar). Todos armados. Eram tempos deliciosamente incorretos, politicamente.

Mais tarde, o sonho de consumo era uma espingarda de chumbinho para mirar em passarinho. Atiradeira de pau de goiabeira também servia.

Um dia, o menino maior que todos – que a gente achava retardado (palavra hoje proibida) – apareceu com um arremedo de arma feita de canos de ferro, improvisada mas carregada, amarrou o próprio cachorrinho em um toco à frente de um barranco e disparou. O vira-latas se safou por pouco; o menino-grande errou o tiro e não tinha mais pólvora para carregar bolinhas de rolimã que faziam vez de munição.

Na saída do colégio era praxe formar-se um bolinho de gente; alguém esticava o braço, abria a palma da mão e desfiava: cospe aqui quem for homem. Tirava a mão antes da cusparada que invariavelmente atingia alguém e dava início à pancadaria. Testosterona demais, namoros de menos, éramos bárbaros.

A disputa era quem tinha o canivete mais afiado e com o acabamento mais bonito. Ambrósio fazia inveja com cabo de madrepérola, até que alguém apareceu com um canivete suíço, com proteção vermelha e uma cruz branca, cheio de funções – além de arma branca, tinha abridor de lata, chave de fenda e mais um monte de coisa. Ninguém furou ninguém, sequer talhou um dedo.

Passei horas trepado num flamboyant para tentar escapar de uma surra por causa de alguma peraltice. Desci de fome, resignado, levei meus tapas e jantei. Foi dormir com os glúteos em chamas mas de barriga cheia. Não deu tempo de ficar revoltado; depois de um dia inteiro de rua e pelada, caí logo no sono.

Na estante, havia uma coleção de livros de Jorge Amado. O que me atraía – e aos amigos a quem mostrava – eram as ilustrações picantes de Carybé, devoradas pelos olhos curiosos. O resultado prático é que os livros foram lidos, quase todos mais de uma vez. E ninguém ficou muito tarado.

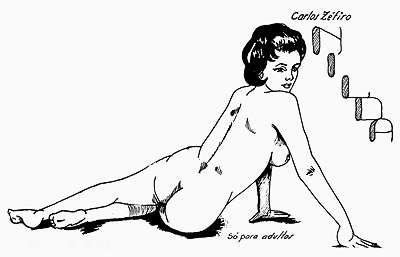

Pior foi a ocasião que o padre Zé Maria nos surpreendeu no fosso do campo de futebol quando líamos um catecismo de Carlos Zéfiro – revistinhas com desenhos pornográficos e aventuras cheias de situações mirabolantes que enchiam corações de esperança e os calções de desejo. Todo sábado a turma fazia uma vaquinha para comprar um número novo na banca do italiano, que fazia vista grossa para a idade da petizada.

Ao que me consta, ninguém da turminha virou assassino. Do menino-grande nunca mais ouvi falar.

Publicado no Correio Braziliense em 24 de março de 2019