Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não são poucos os historiadores que concordam com a máxima de que “o povo, em história, é uma porção de ninguém”. No livro The phantom public (O público imaginário), do jornalista Walter Lippmann, publicado em 1925 e que se firmou como uma obra clássica, esse tema volta com força total. No livro, Lippmann afirma que o público, nas democracias de massas, é não só uma ilusão, como é um mito e um fantasma. O motivo, segundo ele, é que o cidadão comum não consegue compreender a complexidade dos eventos políticos, vivendo em um “pseudo-ambiente de narrativas fabricadas”. Da mesma forma, a capacidade do público de vir a intervir diretamente na gestão pública é, para o autor, bastante questionável. “O público vê o governo como um problema técnico-administrativo, não como uma deliberação democrática constante”. Mesmo o eleitor é visto como uma espécie de espectador impotente.

Apesar da visão pessimista, o livro se tornou um pilar da teoria política e, mais incrível, parece descrever a sociedade atual, hiperconectada e, ao mesmo tempo, longe da realidade. De fato, o diagnóstico formulado por Walter Lippmann permanece inquietantemente nos dias atuais. O que parecia um alerta teórico do início do século 20 tornou-se, no século 21, uma descrição empírica do cotidiano político global. A premissa de Lippmann não é que o povo seja irrelevante, mas que sua participação efetiva é mediada por filtros que condensam complexidades em símbolos manejáveis. Em seu tempo, esses filtros eram jornais, líderes partidários e campanhas impressas; hoje, são plataformas digitais, algoritmos e máquinas de comunicação política capazes de segmentar audiências com precisão cirúrgica.

A promessa de hiperconexão ampliou o acesso à informação, mas não eliminou a assimetria cognitiva entre a complexidade dos sistemas políticos e a capacidade individual de compreendê-los em profundidade. Ao contrário, a multiplicação de estímulos e a velocidade da circulação de conteúdos intensificaram o fenômeno que Lippmann descreveu: a opinião pública formada por imagens e slogans.

Essa dinâmica não é neutra. Governos, movimentos e corporações aprenderam a operar no nível simbólico com notável eficácia. O caso da britânica Cambridge Analytica tornou-se emblemático ao revelar o potencial de microssegmentação comportamental no direcionamento de mensagens políticas. A lógica é simples e poderosa: em vez de persuadir um público homogêneo, molda-se a narrativa para perfis psicológicos específicos, reforçando predisposições e atenuando dissonâncias. O cidadão deixa de ser interpelado como participante de uma esfera pública comum e passa a ser tratado como um conjunto de traços comportamentais, suscetível a estímulos personalizados. O resultado é uma opinião pública fragmentada, na qual consensos são mais difíceis, e percepções divergentes coexistem sem diálogo efetivo.

Temos exemplos eloquentes de lideranças que exploram esse terreno simbólico. A comunicação direta por redes sociais, adotada por figuras da política, redefiniu a mediação tradicional da imprensa. Ao falar “sem intermediários”, o líder parece reduzir a distância entre governante e governado. Na prática, porém, estabelece um circuito de mensagens de alto impacto emocional, com forte capacidade de mobilização identitária. A política torna-se espetáculo contínuo, no qual a verificação factual perde espaço para a adesão afetiva. O público, nesse cenário, oscila entre plateia e tropa, reagindo a estímulos que organizam o mundo em narrativas morais simples.

No Brasil, essa lógica encontra terreno fértil em um histórico de desconfiança institucional e desigualdades informacionais. Quando a realidade administrativa, complexa por natureza, é traduzida em enredos de fácil assimilação, a deliberação pública tende a ceder lugar à performance política. O debate sobre políticas públicas passa a ser substituído por disputas de enquadramento: quem define a narrativa, define o campo do possível. A consequência é a redução do cidadão a um papel reativo, convocado a aplaudir ou rejeitar, raramente a deliberar com base em informações completas.

O “fantasma” de Lippmann não é a ausência do povo, mas sua presença esvaziada de agência substantiva. Obras posteriores aprofundaram esse diagnóstico. A tradição crítica que analisa propaganda, fabricação do consenso e economia da atenção converge para a ideia de que a esfera pública é um espaço disputado por atores com capacidades desiguais de produzir visibilidade. Em ambientes digitais, essa disputa é intensificada por métricas de engajamento que privilegiam o conteúdo mais polarizador. A arquitetura das plataformas incentiva a simplificação e a dramatização, reforçando bolhas de percepção. Assim, o pseudo-ambiente não é apenas um subproduto da mediação; ele se torna um ecossistema autônomo, com regras próprias de relevância e circulação.

Governos que dominam essa gramática simbólica conseguem governar também no plano das percepções. Políticas complexas podem ser apresentadas como soluções instantâneas; fracassos podem ser reconfigurados como vitórias narrativas; opositores podem ser reduzidos a caricaturas. O risco, como advertia Lippmann, é que a política deixe de ser um processo de deliberação informada para se tornar um teatro de representações no qual o público participa como espectador mobilizado. Isso não implica fatalismo. Onde a realidade é substituída por imagens convenientes, a cidadania torna-se um simulacro. Recuperar sua densidade é o imperativo que define o futuro das democracias.

A frase que foi pronunciada:

“Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo.”

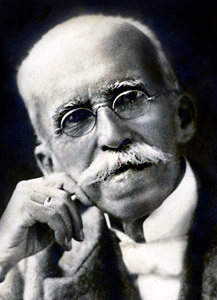

Rui Barbosa

História de Brasília

Dos depoimentos na Comissão de Inquérito da Novacap, a imprensa teve notícia somente do que foi feito pelo deputado Ademar da Costa Carvalho, e isso mesmo porque êle desfruta de imunidade parlamentar. (Publicada em 15/5/1962)