Tag: #Mamfil

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Tomando a família como célula-mater da sociedade, como definido corretamente pela maioria dos sociólogos, é de se presumir que quaisquer alterações comportamentais nesse importante núcleo consanguíneo vão provocar mudanças drásticas também na coletividade. Assim como são as famílias, assim também é a sociedade. Fugir dessa máxima é impossível, já que o corpo social é formado de pessoas que, por sua vez, têm origem no seio familiar. Assim, temos que a sociedade é composta pela união de famílias diversas, com origens diversas, interesses próprios e comuns, todas reunidas de acordo com padrões preestabelecidos, segundo normas de convivência que miram hipoteticamente a paz e a harmonia entre todos. Pelo menos, do ponto de vista teórico é assim.

De acordo com esse conceito, é possível buscar as raízes da desestruturação da sociedade na própria família. É lá que estão as causas primeiras a justificar o sucesso ou o fracasso dos grupos sociais. Por esse modelo, é possível inferir ainda que aqueles que, por algum motivo, geralmente político-ideológico, desejam o aniquilamento da sociedade, a primeira ação a ser posta em prática é o desfazimento das famílias, quer usurpando suas funções primárias, quer tomando a formação de seus membros uma tarefa a ser realizada exclusivamente pelo Estado. E é aí que a coisa toda desanda.

O Estado é uma entidade fictícia, orientando-se de acordo com os interesses específicos de grupos no poder. A família, por sua vez, é algo real e onipresente. Por isso é que tomar a educação do indivíduo com base apenas nos interesses do Estado é algo capaz de conduzir e apressar o colapso de uma sociedade. Os regimes nazistas e comunistas tentaram, ao longo do tempo, adotar o modelo de formação dos indivíduos com base, unicamente, nos interesses do Estado. Deu no que deu.

O discurso do costume, da família e do patriotismo não deve ser combatido, enfrentado, mas acolhido com coragem na sua manutenção, onde a pretensão continue ao poder que emana do povo. O contrário disso é algo sempre presente nas estratégias de controle da sociedade e algo fundamental para aqueles que buscam a hegemonia totalitária do Estado sobre o indivíduo.

No sentido oposto, vemos que aqueles países que investiram na segurança e no bem-estar das famílias, proporcionando amparo real do Estado a esses grupos, são também aqueles que apresentam os melhores e mais duradouros Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Segurança alimentar, boa educação e atendimento de saúde pública de qualidade formam o tripé a sustentar as nações do chamado primeiro mundo.

Se a independência das famílias em relação ao poder do Estado é fundamental para o pleno e natural desenvolvimento desse núcleo, também é importante salientar que, sem o apoio institucional do Estado no amparo às famílias mais carentes, todo e qualquer esforço para a constituição de uma sociedade sadia é vão.

Há aqui uma fronteira muito delicada que jamais deve ser ultrapassada, mas que a falsa modernidade que caracteriza os Estados centralistas insiste em levar adiante. O que ocorre em nações como o Brasil, em que a pobreza e o assistencialismo político andam sempre de mãos dadas, é que o Estado insiste em formatar os indivíduos de acordo com os projetos ideológicos em andamento. Nesse sentido, a educação pública levada a cabo pelo Estado na atualidade tem tido um papel prá lá de questionável ao querer introduzir nas escolas conceitos e formulações pseudoeducativas que contrariam e até se chocam frontalmente com a educação típica e histórica das famílias brasileiras.

Não vale a pena aqui entrar nessas questões em pormenores, o que se constata, no entanto, é que, nos certames internacionais, que avaliam a qualidade da educação de cada país, o Brasil se coloca normalmente nas últimas posições. O fato é que, nessa grande família chamada nação brasileira, há o que preconizam aqueles que estão no poder momentaneamente, e há o que, de fato, realizam as famílias, ao buscar proteger seus membros das investidas inconvenientes e interesseiras do Estado.

A frase que foi pronunciada:

“Nossos filhos devem aprender a estrutura geral de seu governo e, então, devem saber onde entram em contato com o governo, onde isso toca suas vidas diárias e onde sua influência é exercida sobre o governo. Não deve ser algo distante, assunto de outra pessoa, mas eles devem ver como cada engrenagem na roda de uma democracia é importante e carrega sua parcela de responsabilidade pelo bom funcionamento de toda a máquina.”

Eleanor Roosevelt

Pauta

Publicada no DODF, a regulamentação do processo eleitoral para escolha de conselheiros escolares, diretores e vice diretores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

História de Brasília

Não dê cheques sem fundos. Não aceite cheques sem fundos. Amigos não dão cheques sem fundos. Respeite as instituições bancárias. (Publicada em 11/4/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Brasília vai parar. Pelo menos é o que acreditam todos a queles que entendem minimamente de trânsito. A quantidade de carros circulando hoje nas ruas do Distrito Federal indica que, a qualquer momento, as vias públicas irão literalmente colapsar devido ao intenso tráfego de mais de dois milhões de veículos. Pior é que esse número não para de crescer, com o acréscimo de milhares de automóveis entrando em circulação a cada ano. Há um limite racional, estimado pelos engenheiros, que traçam essas vias, para que o trânsito flua normalmente sem incidentes. Rompida essa margem, o que se tem são congestionamentos frequentes, acidentes recorrentes, vias intransitáveis e um enorme prejuízo para a cidade e seus cidadãos.

É sabido que cidades onde o trânsito é caótico, todos os serviços básicos e emergenciais de atendimento entram em pane. Tal fenômeno provoca uma queda sensível não só na qualidade de vida de seus habitantes como também geram prejuízos econômicos irremediáveis. Todos saem perdendo. As autoridades e, principalmente, a classe política local deve, de uma vez por todas, entender que o planejamento urbano é o ponto mais sensível de uma cidade. Qualquer falha ou remendo no delicado ordenamento urbano pode ser causa de prejuízo a todos igualmente, levando a inviabilidade da cidade. O trânsito é um desses delicados planejamentos urbanos que deve ser elaborado, nos mínimos detalhes, bem antes da implantação de bairros ou comunidades em áreas dentro e no entorno da cidade.

O colapso verificado na mobilidade dos brasilienses decorre do mal planejamento e da açodada política de assentamentos, feitas, unicamente, por motivações políticas eleitoreiras. Colocar as causas dos atuais congestionamentos das ruas da cidade de lado, significa, entre outros prejuízos, declarar que esses problemas irão não só continuar como poderão ser agravados num curto período de tempo, levando a situações irreversíveis.

A prosseguir nessa tendência de estímulo ao superpovoamento, a construção de novos bairros, de alteração dos gabaritos dos prédios e outras medidas, é certo que o colapso definitivo nas vias públicas virá em seguida. Não será surpresa, se, em continuidade com essa política equivocada, logo teremos o rodízio de carros na cidade, com incremento ainda maior para a indústria de multas. Também não será surpresa se todos os estacionamentos públicos, que hoje favorecem o comércio e outras atividades, virem a ser privatizados. Outra previsão é de que os estacionamentos residenciais irão ser fechados pelos moradores locais. As áreas verdes da cidade, que cada dia que passa vão virando estacionamento, irão desaparecer pouco a pouco, destruindo uma das mais importantes escalas da cidade: a bucólica.

Não há solução possível para o colapso no trânsito que não passe antes pelo respeito às escalas urbanas, pelo planejamento urbano, e pelo respeito aos compromissos firmados. Caso se chegue a essa fase de descontrole, o que também é uma possibilidade real, dada a sequência de ataques ao planejamento urbano, o resultado será o fim de Brasília como a conhecemos.

A frase que foi pronunciada:

“Dizem que o universo está se expandindo. Isso deve ajudar com o trânsito.”

Steven Wright

Tinta

O momento de reforçar a tinta das faixas de pedestres está passando. Nas entrequadras, N2, S2 estão todas quase apagadas, trazendo mais perigo na travessia.

Direito

Dad Squarisi reagiria, com certeza, à palavra stalking, que poderia muito bem ser substituída por perseguição. Não há razão de usar palavra estrangeira para identificar o que a Língua Portuguesa é capaz de fazer.

Ao redor do mundo

Comprovado o impacto negativo do celular em sala de aula. O Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (Programme for International Student Assessment – PISA) indica a correlação negativa entre o aparelho e a aprendizagem. ‘A simples proximidade de um aparelho celular é capaz de distrair o estudante’.

História de Brasília

Não fui bem interpretado numa nota sobre a merenda escolar na escola da superquadra 107. Na minha opinião, ninguém merece mais elogios que o pessoal do plano Escolar o Plano Hospitalar. São dois planos que todo mundo quer alterar para pior, e a luta dos que o sustentam já tem custado muitos sacrifícios, mas um dia será reconhecida. (Publicada em 11.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Com a modernidade, vieram novas terminologias da língua a indicar que estamos cada vez mais enredados nos labirintos virtuais da tecnologia. Ao que parece, dado o recente apagão global cibernético, não há vida possível ou concreta fora do mundo dos logaritmos. Prova disso é que boa parte do Ocidente se viu paralisado devido a falhas ocorridas nos serviços de nuvens, atingindo, mais precisamente, o sensor de segurança CrowdStrike Falcon, que é utilizado para detectar possíveis invasões hackers ao sistema.

Nada que a ilusão científica não tenha mencionado anteriormente, mas que, até então, estava restrita ao mundo ficcional. Quem diria que, há pouco mais de três décadas, todo esse acontecimento capaz de gerar um caos mundial em aeroportos, hospitais, bancos e toda uma gama de serviços essenciais à vida moderna seria interrompido apenas por fatores vindos do além. Talvez, tenha sido o primeiro de uma série de sinais a indicar que estamos literalmente nas mãos das máquinas, reféns da tecnologia, vivendo nas nuvens.

Quem diria que o homem, até há pouco tempo o deus absoluto das máquinas, iria se render à sua criação. Quem sabe não terá sido também a primeira rebelião vinda dessas criaturas sem alma. Nada é certo ou palpável no mundo virtual. Para todos aqueles que necessitam de certezas para prosseguir em suas ações, a não ação da tecnologia veio como um congelamento da humanidade. Para os peritos nesses assuntos, o atual apagão cibernético global inaugurou a possibilidade de que, no futuro, a espécie humana venha a se tornar uma presa da tecnologia, por mais que esse e outros serviços sejam aperfeiçoados.

O deus ex machina, que vai emergindo das máquinas, parece que vai ganhando vida própria, como em uma peça de ficção surrealista, adquirindo vontade própria e, a partir daí, passando a apresentar soluções inesperadas e mesmo contrárias à vontade humana. Se a vida, como sugeriu certa vez o dramaturgo William Shakespeare, é sonho, vivemos um desses momentos ímpares em que o sonho, ou o pesadelo, parece vivo.

Há quem já aposte que, em um futuro breve, todo aquele enciclopédico conhecimento humano condensado e digitalizado nos computadores será, de alguma forma, apagado por falha humana ou por ação própria da inteligência artificial, incomodada com a mania de grandeza dos homens. As possibilidades são muitas, e todas elas, factíveis. Caso a IA deseje destruir seu criador, como já foi confessado recentemente por robôs, o primeiro passo seria a destruição de todos os arquivos humanos guardados nas memórias dos computadores. O apagar das memórias humanas, guardadas pelas máquinas, seria, assim, como o princípio do fim.

Se a Revolução Industrial do século 18 trouxe a substituição da mão de obra humana pela força das máquinas a vapor, seu desdobramento, a partir do século 21, poderá ser feito pela substituição da capacidade cognitiva de nossa espécie por uma tecnologia autônoma e desvinculada de qualquer traço espiritual ou emotivo. Talvez, esteja nessa encruzilhada humana a possibilidade de repetição da história, quando as máquinas experimentarão o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que, para a tecnologia, não seria mais do que a opção binária entre o um ou o zero. E pensarbque toda a rica, vasta e milenar história humana seria decidida e resumida entre o um e o zero.

Por outro lado, com o apagão cibernético, pode acontecer o mesmo que se sucedia com o apagão da eletricidade, muito comum no passado, quando a cidade toda ficava às escuras depois de uma tempestade. Nessas ocasiões, sem ter o que fazer, as pessoas se reuniam para exercitar uma faculdade desenvolvida desde os tempos das cavernas: conversar. Nesses instantes, ouvíamos histórias ou as narrativas orais que, desde tempos imemoriais, sempre nos identificaram como humanos. Curioso notar que o conforto propiciado pela modernidade é o mesmo que pode, a qualquer instante, retirar-nos o chão sob os pés.

A frase que foi pronunciada:

“Da próxima vez que você tiver um apagão, console-se olhando para o céu. Você não o reconhecerá.”

Nassim Nicholas Taleb

416 Norte

Instalada no gramado da quadra, a Feira de Orgânicos que chamam de MST tem muita coisa boa. Entre elas, a arte em camisetas de dona Norma, os legumes e as frutas fresquinhos da Débora e uma tapioca de Marguerita. Vale conhecer! Assista no link: Feira da Ponta Norte.

História de Brasília

Ainda não foram providenciadas, entretanto, as ligações de água, luz e telefone, que já deveriam estar prontas. (Publicada em 14/4/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em boa hora, o presidente do senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aceitou a criação de uma Frente Parlamentar Mista em Defesa da Pessoa Idosa, conforme proposta pela senadora Damares Alves (Republicano-DF). Essa Frente, formada por senadores e deputados, irá sugerir medidas para promover o bem-estar da população idosa em nosso país.

De acordo com dados fornecidos pelo governo no Censo Demográfico de 2010, o Brasil, já naquela ocasião, somava mais de 20 milhões de pessoas com 60 anos de idade ou mais. Mais recentemente, o Censo de 2022 apontava que a população idosa em nosso país era de mais de 31 milhões, havendo, pois, um crescimento de mais de 39% no período. Com esse novo perfil da sociedade brasileira, novos desafios se abrem para os governos federal, estadual e municipal.

É sabido que, com o envelhecimento da população, surge também um aumento na prevalência de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas e oculares. Isso irá exigir um sistema de saúde pública bem mais robusto e especializado para atender às necessidades dos idosos. Esse é o ponto nevrálgico no governo com o crescimento da população idosa que irá pressionar fortemente o sistema previdenciário do país, aumentando não só a necessidade de reformas para garantir a sustentabilidade das aposentadorias e pensões como buscar novas equações que resolvam, satisfatoriamente, o constante déficit apresentado por esse importante órgão público.

Quaisquer dessas novas medidas exigirão um grande volume de recursos, não sendo descartado, inclusive, a criação de uma nova pasta tipo Ministério do Idoso, voltada exclusivamente para essa questão. É preciso destacar que, diante dessa nova realidade, presente tanto em nosso país como em boa parte do planeta, os países que almejarem ser apontados com bons Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) terão, doravante, que possuir políticas realistas e bem implementadas em favor das populações idosas.

Há questões de acessibilidade que se farão necessárias, tanto para a adaptação da infraestrutura urbana para esses cidadãos específicos, quanto no transporte público como um todo, conferindo segurança e confiabilidade a esse sistema de locomoção. Nossas cidades terão que ser repensadas. Tudo isso sem falar dos cuidados de longa duração, já que essa nova demanda por serviços específicos exigirá: mais asilos e cuidadores domiciliares, aumentando e exigindo políticas públicas que irão requerer altos investimentos para atender adequadamente essas novas necessidades.

Há ainda que ser repensados os sistemas para incentivar a inclusão social, combatendo o isolamento desse público, ao mesmo tempo em que deverão ser adotadas medidas para garantir o bem-estar emocional e mental dos idosos. Essa história de que o envelhecimento é um pacto silencioso com a solidão precisa ser rompida. Um dos meios possíveis pode ser através da educação e da capacitação dos idosos, oferecendo oportunidades de novos ciclos de formação e educação, capaz de manter esse público ativo, engajado e motivado para novos desafios, como um verdadeiro Conselho de Notáveis.

Para aqueles empresários que estão sempre alertas para novas oportunidades de negócio, um bom empreendimento seria a construção de shoppings voltados exclusivamente para o atendimento integral dos idosos. A qualidade de vida dessa parcela da população deve ser mantida a todo o custo. Para isso se faz necessário um planejamento antecipado e muito bem detalhado, pois a complexidade dessa questão irá exigir mais do que esforços do governo. Será preciso ainda a colaboração intensa de toda a população como a educação dos pequenos em relação aos mais velhos. Segundo a senadora Damares, autora da proposta: “A Frente Parlamentar que propomos pretende, entre outras coisas, evidenciar, à sociedade brasileira, que ela está envelhecendo e que precisa agir conforme a isso. Costumamos nos orgulhar da juventude de nossa população, no que estamos certos, mas também é certo não se enganar tomando a parte pelo todo e não caracterizar toda a sociedade por um segmento dela, apenas.”

De acordo com essa proposta, a Frente Parlamentar irá “ouvir constantemente a sociedade e propor medidas, além de apresentar proposições legislativas para promover a vida das pessoas idosas, sempre considerando o progressivo aumento dessa população.” Além disso, está previsto que essa frente irá realizar eventos para debater formas de promoção da vida da pessoa idosa.

Quem sabe se, com medidas como essa, não venham a reforçar também a ideia, dentro do parlamento, de criar uma bancada do idoso, à semelhança do que já ocorre hoje com as bancadas rurais, evangélicas, de segurança entre outras. Essa sim, seria uma bancada de suma importância para o futuro do país e para todos aqueles que ainda creem que a velhice é um fenômeno que acorre apenas com os outros.

A frase que foi pronunciada:

“Uma sociedade cresce quando os velhos plantam árvores cuja sombra eles sabem que nunca se sentarão.”

Provérbio grego

História de Brasília

Quem mora no Do-Re-Mi reclama contra a falta de luz nas alamedas que dão de um bloco a outro. Quanto a falta de roupa de cama, ninguém reclama mais. Já se acostumou. (Publicada em 11.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em comparação com a história de todo o planeta Terra, nós, os seres humanos, somos a espécie que está por aqui há menos tempo. Pelo andar dos acontecimentos e de acordo com as teorias mais recentes do Antropoceno, vamos embora ainda mais depressa. Pelo que parece, o planeta, como um ser vivo que é, cujo nome é Gaia, não nos quer por aqui por mais tempo. A razão parece lógica, já que, por nossas ações desastrosas, por ganância, temos destruído boa parte do ecossistema planetário.

De certo, sabemos que, antes de destruir o planeta, a própria Terra cuidará de se desvencilhar de nós. Somos, de fato, as grandes e verdadeiras saúvas do planeta. Só que, ao contrário desses insetos, não temos a capacidade de sobrevivência que essas espécies demonstram. E ainda somos muito mais recentes do que elas.

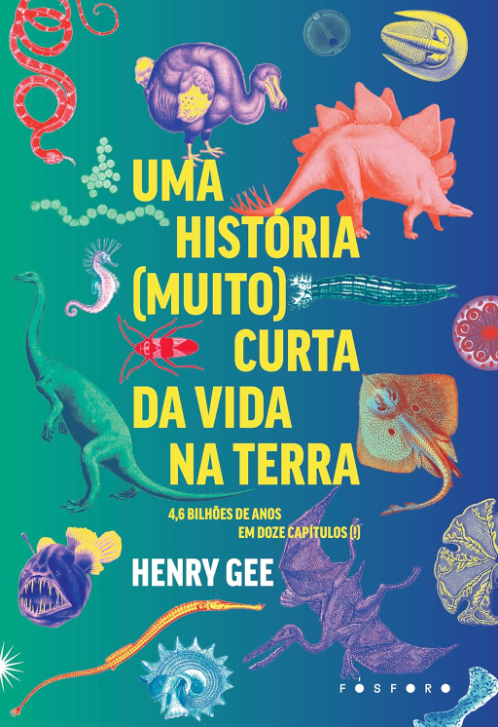

No livro Uma história (muito) recente da vida na Terra, o renomado cientista e paleontólogo Henry Gee prevê que, em breve, vamos embora do planeta. Talvez não para outro corpo celeste, mas simplesmente extintos como espécie em alguns milhares de anos. Apesar desse papel tão pequeno na evolução da Terra, temos, como nenhuma outra espécie, mostrado todo o nosso potencial para devastar o mundo ao nosso redor como para destruirmos uns aos outros.

Partimos de um canibalismo primitivo, em que devorar fisicamente o semelhante significava adquirir suas qualidades e força, até um canibalismo em forma de guerras, em que devoramos o inimigo pela força dos canhões que nunca cessaram. Das variadas idades geológicas atravessadas pela Terra, o Antropoceno talvez seja a fase histórica do planeta que mais teria perturbado o delicado equilíbrio ecológico do nosso orbe. Isso tudo se imaginarmos que, se toda a história da Terra fosse condensada em apenas um dia de 24 horas, estaríamos por aqui apenas nos últimos 20 segundos.

Outros cientistas, como Paul Crutzen e Eugene F. Stoermer, criadores do termo Antropoceno, consideram que as ações humanas na agricultura, no extrativismo mineral, no desenvolvimento do plástico, do concreto, da energia nuclear, entre outras, conduziram o planeta a um estado de aquecimento sem igual, afetando todo o sistema da Terra, seu potencial e seu futuro.

A questão é que enveredamos por um caminho de consumo que parece nos acorrentar ao nosso destino fatal. Há significativas evidências de que o aquecimento global é resultado da ação humana. Também não poderia ser de outro jeito. A poluição do ar e das águas, a contaminação dos solos e mesmo o desaparecimento de milhares de cursos de água por todo o planeta não deixam dúvidas de que somos os protagonistas desses malfeitos.

Quem acompanha diariamente os noticiários pelas TVs e outros meios chega à conclusão de que, a cada dia, os eventos climáticos são mais intensos e catastróficos. Secas, inundações, calor e frio intensos se revezam em um contínuo movimento, indicando que há algo de muito errado e descoordenado com nosso planeta. Nosso modo de consumo está errado, assim como nossos modelos de produção de alimentos, de extração de minérios.

As políticas globais com relação a esses problemas também seguem por um caminho errado. No nosso caso, a situação parece ainda pior, quando se verifica que, desde 1985, nosso país perdeu mais de 82 milhões de hectares de vegetação nativa, segundo o MapBiomas. Vinte e quatro das 27 unidades da Federação perderam boa parte de sua cobertura original. Nas últimas três décadas, as áreas de mineração foram multiplicadas, passando de 31 mil hectares para 206 mil hectares, a maior parte formada por garimpos, que não respeitam áreas indígenas nem unidades de conservação.

Desde 1500, cuidamos, com as próprias mãos, de destruir nosso país. A cada ano, uma área de 150 mil quilômetros quadrados é queimada no Brasil. O Cerrado e o Pantanal já são considerados áreas com alto potencial de vir a se tornar em extinção. As ações nacionais para deter essa calamidade são tímidas ou inexistentes. Dos 12% das reservas de água doce do planeta que estão em nossas bacias hidrográficas, pelo menos 15% foram perdidas. Quase um terço de todo o território nacional sofreu modificações negativas pela ação humana.

Apenas com relação à Amazônia, vemos que, se continuarmos o processo de destruição paulatina desse bioma, em pouco tempo, teremos menos 25% de chuvas e um aumento de mais de 2ºC na temperatura do nosso país.

A frase que foi pronunciada:

“Sentimos que, mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos.”

Ludwig Wittgenstein

História de Brasília

As obras da Catedral terão prosseguimento sob o comando da Prefeitura. Acha o prefeito Sette Câmara que é um monumento à arquitetura nacional, e não pode ficar na estrutura, sem conclusão, eternamente. De fato, maior homenagem não poderia ser prestada a Oscar Niemeyer e sua equipe. (Publicada em 11/4/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não é surpresa para ninguém que as relações entre o Brasil e Argentina têm sido tensas nos últimos meses, especialmente sob o governo de esquerda de Lula e do presidente direitista e economista argentino, Javier Milei. Depois das catimbas no futebol e das preferências entre o reinado de Pelé e de Maradona, as relações entre os dois países hermanos descambaram para o lado político da baixaria, com xingamentos e ofensas pessoais que não merecem aqui ser repetidas.

Desde as campanhas eleitorais, era visível para todos que, caso Milei viesse a ser eleito, as relações entre esses dois países seriam tensas desde o primeiro dia. Milei não engoliu a interferência do governo brasileiro nas eleições de seu país. Portanto, não por enquanto, há sinais de que esses desentendimentos sejam sanados, satisfatoriamente, a curto prazo.

Do ponto de vista de ambos, há uma antipatia que se estende desde motivos ideológicos a pessoais. Como os dois países têm uma estrutura política presidencial, que é quase uma monarquia, dado o poder de interferência na vida de seus povos, dificilmente haverá uma conciliação amigável. Fosse em tempos passados, essas rusgas facilmente resultariam em confronto armado, dado a animosidade de um e o caudilhismo natural do outro.

Não é à toa que dizem que a política é sempre a fronteira entre a diplomacia e a guerra. Tendo em vista que os dois mandatários não irão estabelecer nenhuma outra relação mais íntima, restam aos países manter apenas conversações no âmbito dos Estados, sobretudo naquilo que interessam a ambos, que é o comércio bilateral.

A Argentina é, atualmente, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Existe ainda um perigo que precisa ser sanado caso a Argentina, por qualquer motivo, resolva se afastar do Mercosul, como alguns sinais indicam. O Mercosul, sob a coordenação de alguns governos, passou a dar maiores preferências às relações do tipo ideológicas, com a insistência declarada para que países autocráticos tenham os mesmos direitos que outros países filiados ao bloco. Mesmo a entrada da Bolívia no bloco, patrocinada pelo Brasil, desagradou o governo argentino.

No campo dos embates pessoais, o jogo está 1×1. Lula não foi à posse de Milei. Milei veio ao Brasil e não se reuniu com Lula. Nos dois países, as torcidas, tanto da direita quanto da esquerda, são para que essas rusgas continuem e até escalem para um nível mais preocupante. São como duas torcidas em dois países que se tornaram polarizados politicamente.

O Itamaraty chamou o embaixador em Buenos Aires para conversações — talvez, na tentativa de mostrar ao governo argentino que as relações bilaterais estão se degradando. Milei, por sua vez, tem preocupações mais internas e parece não ter dado corda para esse fato. Existe, é claro, a possibilidade de as relações pessoais entre Lula e Milei caírem para segundo plano quando as relações econômicas passarem a pesar mais nessa balança.

Há pressão dos empresários para que nada nem ninguém venha a se pôr como obstáculo nas relações entre os dois Estados. Interessante notar que nem o Brasil nem a Argentina têm, no momento, uma situação econômica confortável. Nesse caso, ambos os países poderiam fazer um esforço conjunto na busca de um melhor entendimento, visando o que é importante nas relações entre eles: uma parceria econômica saudável e vantajosa para ambos.

Observa-se que muitos países que não mantêm relações políticas em alto nível são capazes de comercializar entre si sem maiores problemas. A balança comercial não tem lado político. Tende a ser favorável sempre aos países pragmáticos. Amor e economia não andam de mãos dadas. Se existe amor nesse caso, é sempre um amor interesseiro. Nessa pendenga, ficar de um lado ou de outro, mesmo a despeito de nacionalismos infantis, pouco adianta, embora, a essa altura dos acontecimentos, já se saiba que a diferença fundamental entre o Brasil e a Argentina são que aquele país, com a posse do Milei, segue no caminho certo, com corte de gastos públicos, cortes de mordomias, privatizações, enxugamento rigoroso da máquina do Estado, entre outras medidas corretas.

O Brasil, infelizmente, segue no rumo oposto, com irresponsabilidade fiscal, sem projetos, com altíssima carga tributária e tudo o mais, sinalizando que, em um breve espaço de tempo, estaremos piores que nossos vizinhos. Mais pobres e, não por isso, menos orgulhosos de nossas escolhas erradas. Fosse uma briga de comadres, poderíamos dizer que estamos com inveja dos hermanos.

A frase que foi pronunciada:

“No mundo emergente de conflitos étnicos e choques civilizacionais, a crença ocidental na universalidade da cultura ocidental sofre de três problemas: é falsa, é imoral e é perigosa.”

Samuel P. Huntington

História de Brasília

Diversos empreiteiros estão reclamando contra a generosidade dos médicos do IAPI que estão concedendo licença demais a trabalhadores. A porcentagem de empregados pagos pelo empregador é alarmante, e as licenças quase nunca passam dos 15 dias que devem ser pagos pela firma. (Publicada em 11/4/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

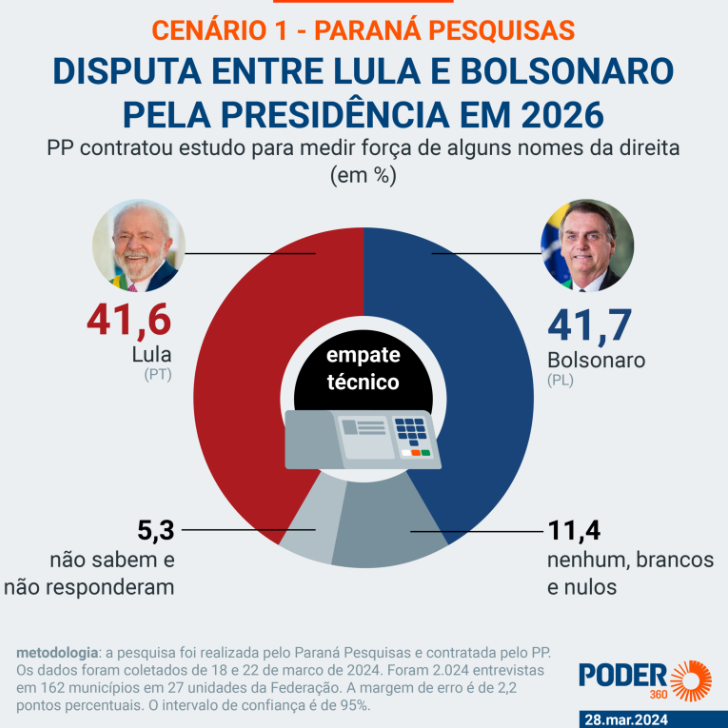

2026 está logo ali. Ano que vem, começa a dança das cadeiras, com os candidatos e partidos armando a cena para as próximas eleições. O cenário político é de polarização extrema, já que a política nesses últimos anos passou a ser o único lugar do país e do mundo onde o vale-tudo vale tudo mesmo.

Diferentemente dos políticos, a população enxerga toda essa movimentação como um ensaio para a reapresentação de uma peça que nunca mudou de enredo. Os candidatos, dentro e fora do poder, aguardam para ver quem será o maior puxador de votos da temporada para alinharem-se a ele. No nosso caso, nem mesmo toda a polarização política é capaz de impedir que os candidatos mudem de ponto cardeal, indo de Norte para Sul ou da esquerda para direita, se isso lhes for favorável.

Lembrando que uma grande bancada parlamentar foi eleita no último pleito sob a sombra da direita, prometendo mundos e fundos aos eleitores. Na hora do vamos ver, a distribuição das emendas, na forma de dinheiro vivo e sem muito controle, falou mais alto, e a maioria votou mesmo contra os interesses da esquerda. Nossos políticos se orientam pelo faro. A questão é saber de que lado estão os recursos. Fossem arrancadas pena por pena de nossos políticos, ainda assim eles iriam ciscar na mão cheia de milho de seu algoz.

O aparecimento de uma nova direita, três décadas depois da redemocratização, acirrou os ânimos eleitorais, não por motivos puramente ideológicos, mas em decorrência de que esse fato gerou, de uma hora para outra, uma extraordinária, aglutinadora e antagônica força política, capaz de fazer frente aos antigos partidos.

A necessidade de novas ideias e de um novo modo de atuação baseado na ética pública continua atraente para quem paga impostos. A partir de 2018, com o surgimento da direita, logo batizada de extrema direita pelos seus oponentes, o restante dos partidos, que antes não tinham de fazer grandes esforços para se alinhar de um lado ou de outro, descobriram que havia no seio da sociedade brasileira uma imensa e vasta região habitada por uma população mais identificada com os ideais direitistas e ferrenhamente antagônica aos princípios da esquerda.

O Brasil conservador, aquele que muitos insistem em manter no silêncio e sob ofensas, finalmente despertou. Somente por esse acontecimento, o candidato que encarnava essa posição, e que se saiu vitorioso naquele pleito, mesmo a despeito de seu governo e da pandemia, que entrou nessa nova equação para atrapalhar, entrou para a História. Fez surgir uma força política há muito adormecida e que era capaz de acabar com o teatro das tesouras. Da mesma forma, independentemente daquele personagem outsider, novo cenário político foi posto à disposição da nação.

No Brasil, essa polarização tem sido evidente desde 2018, depois do segundo governo da presidenta Dilma e dos efeitos da Operação Lava-Jato. As eleições de 2022 foram acirradas, com 50,9% elegendo o candidato da esquerda e 49,1% escolhendo o candidato da direita. Desse modo, o ressurgimento da direita, depois de décadas, foi obra do desastroso governo da ex-presidente Dilma, da Operação Lava-Jato e da visão oportuna de Bolsonaro, que vislumbrou todo aquele cenário.

Junte-se a esses autores, o fato de que a introdução da tecnologia nesses acontecimentos criou uma tremenda onda midiática, em que tudo era mostrado em tempo real e em cores, nas telas de televisão e nos celulares, mantendo o público antenado em tudo o que se passava. De certa forma, a direita em nosso país é filha do caos político. E como uma boa filha rebelde, renega tudo o que é a “gauche”. As eleições municipais de 2026 serão um bom teste para essa nova força, que já surgiu grande.

A frase que foi pronunciada:

“Um comunista nunca deve ser opinativo ou dominador, pensando que ele é bom em tudo enquanto os outros não são bons em nada; ele nunca deve se fechar em seu pequeno quarto, ou se gabar e se gabar e dominar os outros.”

Mao Tse Tung, “Discurso na Assembleia de Representantes da Região da Fronteira ShensiKansu-Ningsia” (21 de novembro de 1941)

História de Brasília

É bom que a NOVACAP saiba que os japoneses da W-4 estão atuando no “Gavião”. O tomate que eles venderam ontem a 96 cruzeiros o quilo custa 43 no mercado. Aliás, o “Gavião” está sem sorte. Deu para faltar água, que é uma coisa horrível. Até isto, que nunca havia acontecido em Brasília. (Publicada em 11.4.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Um fato que ninguém pode negar, é que a humanidade evoluiu bastante ao longo dos séculos, isso em todas as áreas do conhecimento, principalmente após a chamada Revolução Industrial, quando passou a substituir a força humana, pela força das máquinas. Com isso multiplicou a produção, encurtou distâncias, transferindo boa parte da população do campo para as cidades.

Nenhuma outra revolução foi capaz de trazer tanto dinamismo e transformação no modo como as pessoas se relacionavam com o planeta. Infelizmente o progresso trazido pela introdução das máquinas no cotidiano humano, se mostrou, ao longo dos séculos, incapaz de também de resolver alguns problemas gerados pelo fenômeno da superprodução e do excesso de bens de consumo descartados na forma de lixo. É possível verificar que muitas comunidades rurais, distantes dos centros urbanos, ainda hoje sabem muito bem como lidar com o excesso de produtos e com os resíduos para descarte.

Restos de comida vão para as galinhas, para os porcos ou para as composteiras para virarem adubos. Roupas usadas vão para os menores ou viram pano de chão e assim por diante, nada é desperdiçado. Nesses locais a produção de lixo é ínfima, existindo uma espécie de economia circular, com consumo moderado com um máximo de reaproveitamento dos bens.

O homem urbano atual, no entanto, parece ter esquecido dessas lições, vindas do passado, produzindo cada vez mais e consumindo como nunca. Com isso produz também uma quantidade espantosa de lixo diariamente. Cada brasileiro gera, em média, 1 kg de lixo. Ao final de um ano cada brasileiro terá gerado cerca de 343 quilos de lixo. Multiplicando essa quantidade de resíduos pelo número de habitantes em nosso país que é hoje de 218 milhões, temos que por dia, somente se referindo a produção individual, temos 218 milhões de quilos ou 218 mil toneladas de lixo. Ao fim de um ano a população brasileira terá produzido 74.774.000 toneladas de lixo.

No Brasil, atualmente são cerca de 3 mil lixões e aterros à céu aberto. A promessa de acabar com essas montanhas de lixo, incrivelmente poluentes, conforme estabelecida pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) ficou no papel. O problema é que elas estão presentes em todas as regiões do país, muitas delas, cerca de 39% depositadas em áreas inadequadas do ponto de vista ecológico. Isso significa que estão poluindo os cursos d’água superficiais e subterrâneos, contaminando o solo e envenenando homens e animais.

Mais de trinta milhões de toneladas de lixo vão parar nesses aterros improvisados que não param de crescer. No mundo a geração atual lixo gira em torno de 2,1 bilhões de toneladas, podendo atingir a marca de 3,8 bilhões de toneladas em 2050, uma marca impossível de ser suportada pelo planeta.

Apesar de todos os problemas gerado pela super produção de resíduos sólido, a quantidade de lixo em todo o planeta continua a aumentar. A questão aqui é que a reciclagem de resíduos sólidos em nosso país e no restante do mundo ainda é muito pequena, e não resolve esse que é uma das maiores dores de cabeça para aqueles que pensam em gestão de cidades.

Em 2050 o Brasil, a continuar sem uma política adequada de coleta e destinação de lixo, estará gerando cerca de 120 milhões de toneladas de resíduos sólidos, o que é uma quantidade bem acima dos padrões mínimos aceitáveis. O problema é tão sério mundo afora, que existem hoje países que exportam boa parte de seu lixo para outros cantos do mundo, em troca de pagamento para cada tonelada aceita. Essa situação escala para a catástrofe quando se verifica que cerca de 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo não possuem acesso aos serviços básicos de limpeza urbana e coleta de lixo.

Em nosso país, uma em cada dez pessoas não possui esses serviços, descartando os resíduos sólidos na beira dos cursos de água ou em áreas impróprias. Quanto mais produção, mais consumo e mais lixo. O que se sabe é que a humanidade está rapidamente alcançando um ponto máximo e extremo na produção de lixo. A partir desse patamar, teremos que passar a viver literalmente sobre o lixo e em função dele.

A frase que foi pronunciada:

“Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e fingindo que está tudo bem.”

Lya Luft

História de Brasília

O regime parlamentarista trouxe isto: ontem, foi protestado nesta praça, um título do “Comité Volte JK 65”… (Publicada em 11.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Caso venha a ser aprovada também no Senado com o texto original enviado pela Câmara dos Deputados, a Reforma Tributária irá colocar o contribuinte brasileiro entre duas opções. De um lado, menos burocracia em impostos e contribuições. De outro, uma elevação nas alíquotas sem precedentes na história do país. Quaisquer das duas opções, o contribuinte é quem menos tem poder para fazer sugestões nesta discussão e o que mais será impactado por uma reforma, que visa objetivamente dotar o governo federal de todos os poderes para arrecadar como nunca.

Economistas, que acompanham essa discussão, já sabem de antemão que a soma das alíquotas na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), mais o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), resultará no chamado Imposto sobre Valor Agregado (IVA), com uma alíquota unificada de 26,5%, a mais alta do mundo. Ou seja: mais de um quarto de todos os impostos e contribuições gerados no país ficarão à disposição da União, ou mais precisamente nas mãos do governo, para fazer desses recursos o que tem feito até agora, ou gastar como quiser.

Coisas como adquirir casa própria, sonho de nove em cada dez brasileiros, ficará quase impossível, já que a tributação sobre um imóvel, que hoje varia entre 6,4% até 8%, facilmente irá ultrapassar os 22%. Impostos sobre Transmissões de Bens Imóveis (ITBI), que hoje é recolhido após a escritura, será cobrado também no momento da compra e venda. Para aqueles membros do governo que acreditam que ainda é possível extrair mais impostos da população, quando se sabe que a curva de Lafer já aponta para baixo, só resta mesmo fazer chegar ao contribuinte a narrativa de que a Reforma Tributária será benéfica para as classes menos favorecida e que os ricos, finalmente irão pagar impostos. Nada mais irreal.

Na verdade, caso aprovada, vai ocorrer justamente o contrário, com os pobres pagando ainda mais impostos, já que as empresas irão repassar aos consumidores, cada centavo a mais cobrado pelo governo. Sempre que se ouve falar em reforma tributária, o que vem escondido como um sapo na viola, é o aumento de impostos. Somos os campeões mundiais tanto em carga tributária quanto em precariedade no retorno em forma de bens e serviços. Até mesmo os serviços de saneamento público, num país em que 100 milhões de pessoas não possuem tratamento de esgoto, serão altamente majorados.

Também todo esse festival de aumento de alíquotas passou batido, já que as mais de quinhentas páginas, contendo a reforma, foram lidas em minutos. Tudo isso com os deputados fazendo cara de paisagem, olhando seus celulares ou conversando entre si, absortos do que se passava. Muitos desses representantes da população votaram sem saber uma linha contida na reforma. Nem mesmo os motoristas de aplicativo ficaram de fora, sendo obrigados a pagar doravante uma alíquota de 26,5% como microempresários.

Os interesses políticos próprios e a liberação histórica de emendas no Congresso, deram oportunidade de o governo fazer o que queria com a reforma como os aumentos da gasolina, que agora terão uma prévia, assim como o gás de cozinha subirão, ainda mais forçando famílias a voltar a procurar lenha para cozinhar os alimentos.

Na visão do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança ( ) a votação dessa matéria ocorreu assim: “Poucos minutos antes do voto, os deputados receberam o texto final da lei complementar que irá regulamentar a reforma tributária. Ninguém leu. E mesmo assim vários deputados da esquerda governista subiram ao palanque para defender o texto não lido. Os deputados de “centrão” se calaram e votaram com o governo. Resultado, a lei complementar – não lida – passou com mais de 300 votos.” Nada mais fiel, conhecendo o parlamento que temos, onde o descompromisso com os eleitores já é por demais conhecido.

Caso houvesse uma real discussão dessa reforma, com os deputados inteirados do total teor da matéria, dificilmente a Reforma Tributária teria passado na Câmara dos Deputados. Mesmo assim chega a ser impressionante que os deputados tenham dado um tiro no pé, votado uma lei que vai contra os interesses de seus próprios estados e contra seus eleitores.

Para o citado deputado, os princípios do federalismo, da subsidiariedade e da liberdade econômica foram ignorados em prol de um projeto de arrecadação sem limites, centralização e controle de todas as atividades do país. Não há o que comemorar com essa aprovação.

A frase que foi pronunciada:

“A arte de governar geralmente consiste em espoliar a maior quantidade possível de dinheiro de uma classe de cidadãos para transferir a outra.”

Voltaire (François Marie Arouet) (1694-1778)

Combatente

Fogo consumiu parte do cerrado entre a MI10 e Taquari 2. Tratava-se de uma chácara com difícil acesso para os bombeiros. Os vizinhos ficaram bastante apreensivos, mas tudo se resolveu. Uma observação feita por um combatente é que, entre as medidas contra o fumo, os incêndios à beira das estradas diminuíram visivelmente. Era hábito jogar bituca de cigarro pela janela, o que causava danos terríveis ao cerrado.

História de Brasília

A linha é para o Ceará. Podem dizer que eu estou puxando o facão para o madacaru, mas o que é fato é que a divisão de tráfego de uma empresa não deve desprestigiar as cidades que serve. E o que se vê é isto: quem quiser ir de Brasília a Fortaleza terá que viajar via Rio. Uma passagem de 36 mil cruzeiros passa a custar mais de 60 mil cruzeiros. (Publicada em 11.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

É sabido que uma das formas de poluição que mais atentam contra a saúde humana e mais deterioram a qualidade do ambiente das cidades, é a poluição visual. Não por coincidência, as cidades que ostentam elevado índice de poluição visual, são também aquelas que apresentam os indicadores de violência mais altos, de caos urbano e de doenças de todo o tipo.

A poluição visual, sendo um fenômeno eminentemente moderno é hoje considerada como uma praga a adoecer os centros urbanos, principalmente nas cidades do terceiro mundo, e por isso se constituindo numa marca característica de cidades degradadas e sem controle.

As novas tecnologias de painéis eletrônicos, que podem ser vistas nas empenas cegas dos edifícios e em painéis espalhados em áreas de grande trânsito de pessoa e veículos, elevou a poluição visual a um status jamais visto. Hoje é impossível você caminhar pela cidade sem se deparar com essas televisões gigantescas apresentando todo o tipo de propaganda. Trata-se de uma comunicação exacerbada e cada vez mais sem controle, enfeiando as cidades e contribuindo fortemente para a degradação na qualidade de vida de seus habitantes.

Para onde quer que o indivíduo olhe, lá está um anúncio, uma placa, um poster, um banner, cartazes, pichações, fios elétricos emaranhados e todo o tipo de sujeira, lixo, entulhos a anunciar aos quatros pontos cardeais que as cidades assim como seus habitantes estão seriamente doentes. Brasília não está fora dessa praga moderna e a cada dia que passa mais e mais poluição visual é vista em nossas ruas.

No caso da área tombada pela Unesco, essa situação é por demais danosa para a população e para os brasilienses. Caso essa honraria seja revista e anulada, situação que é cada vez mais provável, a tendência é que a poluição visual que hoje já é excessiva, passe a tomar conta de todos os espaços possíveis, para o bem de poucos e para a infelicidade de muitos. De acordo com a Teoria das Janelas Quebradas, quanto mais poluição visual, mais abandono, mais degradação urbana e mais violência. Agora com o chamado Plano Diretor de Publicidade do Plano Piloto, mais uma vez Brasília, com sua área tombada corre o risco de se transformar em mais um exemplo de cidade em rápido processo de decadência. Infelizmente o grupo de trabalho encarregado que apresentar parecer sobre esse Plano é formado apenas por órgãos do GDF, como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), pelo Instituto Brasília Ambiental, do Metrô-DF e do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF).

Caberia nessa discussão também as entidades de defesa do patrimônio, do Iphan, dos arquitetos e urbanistas e do próprio escritório representante de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, além, é claro da população.

Deixar uma questão dessa importância apenas nas mãos dos burocratas do GDF não parece ser uma boa solução. Existe hoje uma unanimidade dos arquitetos e urbanistas de que a área tombada deveria ficar totalmente livre de toda e qualquer poluição visual, seja ela publicitária ou não, seguindo o exemplo de outros sítios tombados pelo mundo afora.

A frase que foi pronunciada:

“O ar quando não é poluído, é condicionado.”

Jô Soares

Valor

Turzó Sándor, da Romênia, nos envia uma foto da cédula romena de 5 RON. Foi feita em homenagem ao músico compositor George Enescu(1881-1995) e traz figuras musicais, imagens nunca vistas antes em papel moeda. Notas de outros valores são homenagens a Nicolae Iorga (escritor e historiador), Nicolae Grigorescu (pintor), Aurel Vlaicu (engenheiro e piloto), Ion Luca Caragiale (dramaturgo), Lucian Blaga (escritor e filósofo) e Mihai Eminescu (poeta).

Tempos inocentes

Por falar em valorizar a cultura, foi em 2009 que o ministério de Juca Ferreira distribuiu panfletos pedindo apoio aos parlamentares que “votam pela cultura”. Na época, a oposição protestou afirmando que era uso indevido de dinheiro público.

Longa jornada

Foram quase 15 anos desde a primeira audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na Câmara para chegar à políticas públicas voltadas para os autistas.

História de Brasília

Antigamente havia um “Viscount” da Vasp que saia de S. Paulo e ia até Recife. Depois, aumentara, a linha até Fortaleza. Depois, cortaram. Restabeleceram novamente, e agora cortaram outra vez. A criação de uma linha pela DAC deve ser resultado de estudos de mercado, de possibilidades, com lucro, ou uma linha de prestígio para uma emprêsa. O que passageiro não pode é ficar à mercê das empresas com a criação e os cortes constantes de linhas. (Publicada em 11.04.1962)