Tag: #Brasília

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não resta dúvida de que existe hoje uma forte desunião interna dentro da União Europeia. Esse fato somado à perda de autonomia estratégica, está relegando esse bloco à União Europeia para um plano em importantes negociações geopolíticas, enfraquecendo significativamente a posição global da Europa e a sua capacidade de defender, de forma independente e coerente, os interesses coletivos da comunidade. De fato, a UE assiste, cada vez mais, a um protagonismo da esquerda globalista nas decisões do bloco e na definição de suas políticas; com isso, passa a enfrentar desafios cada vez maiores e críticas devido a essas posições eurocéticas e anticapitalistas. Com isso, o futuro do bloco é incerto.

É necessário refletir criticamente as tensões internas da União Europeia, sua perda paulatina de autonomia estratégica, o crescimento do euroceticismo e os dilemas que se colocam para o futuro do bloco. Um possível desmanche desse bloco, por pressões internas, pode redesenhar o mapa geopolítico não apenas do continente, mas do resto do mundo. A União Europeia (UE), por décadas, símbolo de cooperação econômica, estabilidade política e integração democrática, enfrenta, hoje, uma crise que vai muito além das habituais disputas de orçamento ou migração. É uma crise de coerência estratégica, de unidade política e de credibilidade externa. Se não encontrar, com urgência, uma linha comum de ação capaz de conciliar soberania nacional e interesses comunitários, corre o risco não apenas de se tornar secundária nas grandes negociações globais, mas de ver seus valores fundamentais corroerem-se de dentro para fora.

Em seu discurso anual sobre o Estado da União, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, fez questão de apelar para uma Europa “livre e independente”, dizendo: “Europa está numa luta por uma Europa livre e independente. Uma luta pelos nossos valores e as nossas democracias… Isso não é uma luta opcional, é uma luta pelo nosso futuro.” Contudo, essa retórica enfrenta desafios práticos, e críticos têm alertado que há um hiato persistente entre o que se promete e o que se executa. Um editorial recente do Le Monde resume bem esse hiato: “O problema da Europa não é a falta de ideias, é a diferença entre a retórica e a implementação.” O jornal aponta que iniciativas como o Clean Industrial Deal, promessas de critérios “made in Europe” para compras públicas, ou contratos massivos com os Estados Unidos vinculados à energia, muitas vezes desmentem os compromissos de autonomia e independência estratégica.

Por outro lado, figuras como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, colocam em termos claros essa tensão entre soberania nacional e centralização europeia. Em discurso no verão de 2024, ele afirmou que “A Europa desistiu de defender os seus próprios interesses” e acusa o bloco de seguir, incondicionalmente, a política externa dos democratas americanos, ao custo da sua própria autodestruição.

Além disso, ex-políticos de peso também se manifestam. Michel Barnier, ex-negociador-chefe de Brexit, em entrevista e em livro, acusa Von der Leyen de conduzir um desvio autoritário em Bruxelas, por concentrar decisões e subestimar o papel dos parlamentos nacionais e sociais no debate. Os fatores dessa desunião européia são múltiplos e vão desde a diversidade dos interesses nacionais: Estados-membros têm realidades muito distintas dos orçamentos, dependência energética, corrente política dominante, relações externas com potências como a Rússia ou China.

O que funciona para Polônia ou Hungria pode parecer risco político ou econômico para França ou Alemanha. Há ainda limites institucionais e de capacidade: a UE tem ambições diplomáticas e militares cada vez maiores, mas suas capacidades concretas em defesa, cooperação externa, produção industrial estratégica permanecem fragmentadas.

Pesquisas acadêmicas recentes apontam que políticas de autonomia estratégica muitas vezes se traduzem, na prática, em “dé-risks” seletivos, ou iniciativas modestas, com inúmeros condicionamentos. Polarização interna com o crescimento de partidos de direita nacionalista e de partidos de esquerda radical ou populista tem exigido que o centro político se desloque para abordagens mais cautelosas, frequentemente mais retóricas que operacionais. Essa polarização mina consenso sobre política externa comum, solidariedade fiscal, requisitos de Estado de direito, e ação contra grandes potências externas. Também a contínua dependência externa persistente com a UE em muitos setores críticos (tecnologia, defesa, energia), de fornecedores externos, alianças militares e rotas logísticas que escapam ao seu controle.

A frase que foi pronunciada:

“Liderança não te torna especial, o especial é aquele grupo sem ou com o líder trabalhar em equipe, porque o dever do líder é fazer todos trabalharem juntos.”

Nathan Reginhard

História de Brasília

Idéia interessante seria se o cel. Cairoli determinasse que os bombeiros, com o uso dessas lanchas, destocassem as partes perigosas do Lago, que são muitas. (Publicado em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Aqueles que se dedicam a pensar o destino humano — filósofos, cientistas, economistas, historiadores — divergem em detalhes, mas convergem em uma certeza incômoda: o mundo que emergiu depois da pandemia não é o mesmo que tínhamos antes, e tampouco poderá sê-lo. O caos, que muitos receiam e outros tantos veneram como estágio necessário antes da ordem, passou a ser não apenas uma metáfora, mas uma realidade cotidiana, vivida em ruas vazias, economias paralisadas, consciências abaladas e instituições enfraquecidas.

Para os pessimistas, a pandemia apenas acelerou o fim de um ciclo já em decomposição. Para os mais realistas, o século XXI começou de fato em 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, e desde então não fez senão aprofundar crises sucessivas, econômicas, ambientais, políticas, sanitárias, e agora uma crise mundial que revela o esgotamento de um modelo civilizatório. O vírus, microscópico e invisível, foi capaz de paralisar o abstrato e gigantesco edifício global.

Onde antes se falava em crescimento incessante, agora pairam palavras como recessão prolongada, colapso estrutural e deflação. O próprio planeta, em estado avançado de deterioração ambiental, parece rumo a uma transformação de hábitos que não nasce da virtude, mas da urgência: reduzir consumo, reaproveitar recursos, reciclar práticas, retornar ao comunitário, desarmar, amar.

Não é raro ouvir, de alguns analistas, que estamos diante do prelúdio do fim do capitalismo tradicional. No lugar de sua velha engrenagem movida pela acumulação e pela desigualdade, surgiria uma ordem ainda incerta, talvez marcada pela autoprodução, pela frugalidade, pelo compartilhamento. Alguns chegam a cogitar a volta às pequenas comunidades, à vida menos urbana e mais próxima da terra, como se o próprio ritmo acelerado das metrópoles já não pudesse sustentar-se. Não se trata, como alertam, de previsões místicas feitas em bolas de cristal, mas da constatação de que os sistemas que nos mantinham coesos, Estado, política, economia, já não oferecem garantias.

A filosofia, como de hábito, não se furtou ao desafio de nomear o abismo. Franco Berardi, pensador italiano que há tempos reflete sobre os limites da modernidade, descreveu o fenômeno como uma “epidemia de solidão”. Para ele, a quarentena e o isolamento produziram não apenas uma interrupção material da vida social, mas também uma fixação psicótica coletiva, na qual o inconsciente de milhões foi capturado abruptamente.

Nesse cenário, a política perde ainda mais o pouco de prestígio que lhe restava: o Estado não aparece mais como guardião da vontade coletiva, mas como administrador, operador financeiro e agente de repressão aos movimentos sociais. A democracia, palavra tantas vezes evocada, parece ter sido absorvida por um mecanismo automático de controles digitais, senhas, algoritmos e vigilância.

Eis, então, um paradoxo de nosso tempo: o inimigo da liberdade não é mais o tirano de carne e osso, que se podia nomear e enfrentar, mas sim os vínculos matemáticos da finança e os tentáculos invisíveis da conexão obrigatória. Os novos grilhões não tilintam como correntes de ferro, mas se impõem como cálculos e códigos, frios e inescapáveis. A liberdade, tal como sonhávamos, talvez tenha morrido em silêncio. No seu lugar, resta apenas a busca por igualdade, um mínimo de humanidade entre humanos.

O que torna a situação ainda mais grave é que a esperança no futuro, essa energia que sempre moveu civilizações mesmo nos períodos mais sombrios, foi atingida em cheio. O vírus transformou-se numa doença psicológica, corroendo expectativas, impondo uma sensibilização fóbica, como a definiu Berardi. Nem mesmo a vacina, celebrada como saída redentora, parece ter encerrado de todo o capítulo, já que seus efeitos não tocam as consequências econômicas, sociais e subjetivas. Diante disso, a política, já impotente, torna-se apenas um jogo de raivas e ressentimentos, incapaz de oferecer respostas consistentes.

No entanto, o filósofo lembra que o imprevisível pode, sim, alterar o inevitável. Se há uma saída, ela não virá de planos grandiosos, mas da imaginação coletiva, da invenção de novas formas de vida baseadas não em acumulação, mas em sobrevivência.

O retrato do mundo pós-pandemia é, portanto, um retrato de transição. Vive-se um tempo em que o chão parece se desfazer sob os pés, em que as elites políticas mostram sua impotência, em que a economia revela seus limites, em que a solidão se impõe como experiência universal. Se há uma certeza, é que o velho mundo já não pode retornar. Resta-nos, com mais ou menos fé, esperar que o novo, ainda que nasça do caos, seja menos desumano que aquilo que deixamos para trás.

A frase que foi pronunciada:

“Não existe algo como as Nações Unidas.”

John Bolton

Absurdo

Vaga do idoso se transformou em local para colocação de container. Pelo menos, o fato aconteceu na 508 Sul, perto do Big Box. Veja a foto a seguir.

Insalubre

Falta conservação no parquinho da 214 Norte. O local mais parece uma possibilidade de machucados. Veja no blog do Ari Cunha a foto do escorregador, que era o preferido da garotada.

História de Brasília

A Polícia inaugurou as lanchas no Lago. Excelente idéia de policiamento lacustre, para socorrer e ajudar as lanchas particulares que sofrem danos em funcionamento. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Dos fatores a induzir guerras generalizadas, ainda mais quando o caldo está prestes a entornar, nenhum outro é mais importante quanto o intervalo entre as apreensões e medos e o estalar do conflito. Submetidos entre o suspense e o pânico, qualquer sinal fora do habitual leva a população a esperar pelo pior. Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, a Europa toda espera pelo pior. Países como a Alemanha, antes distante de quaisquer conflitos, desde o fim da 2ª Grande Guerra, estão se armando perigosamente. De fato, a Rússia vem desestabilizando a Europa aliada à OTAN, desafiando-a a entrar nesse conflito. E a razão é que a Rússia começa a se dar conta de que entrou num atoleiro de areias movediças ao pretender conquistar a Ucrânia em três dias. Lá se vão três anos de aventura bélica que tem custado prejuízos incalculáveis aos russos.

Há poucas horas, drones invadiram o espaço aéreo da Polônia e Estônia, obrigando esses países a fecharem seus aeroportos. Há também relatos de drones fazendo incursões na Dinamarca e Noruega, paralisando aeroportos e deixando a população amedrontada. O governo russo nega a autoria dessas provocações.

Vivendo noites de crescente apreensão as últimas semanas trouxeram uma sucessão de incidentes aéreos drones não-identificados, aviões de guerra entrando sem autorização, aeroportos fechados e o alarme ativado nas capitais europeias. Alguns governos tentam manter a calma; outros já falam em “ataques híbridos”, em operações de provocação profissional. Mas ninguém ignora: estamos num intervalo perigoso, entre o medo e o estalar do conflito. E cada alerta falso, cada violação de espaço aéreo, cada negação oficial alimenta um risco real de escalada. O que se sabe até agora já é preocupante.

Recentemente, aeroportos na Dinamarca; Copenhague, Aalborg, Billund, Skrydstrup, entre outros, fecharam suas atividades por horas após observaram drones sobre ou próximos às pistas. Noruega também suspendeu o tráfego aéreo no aeroporto de Oslo ao ver drones. Violação de espaço aéreo por aviões militares tem sido noticiados. Na Estônia, três caças MiG-31 russos invadiram o espaço aéreo nacional durante doze minutos, sem plano de voo nem transponder ligado interceptados por jatos aliados da OTAN. Em outros casos, a Polônia derrubou vários drones sobre seu território depois que estes invadiram seu espaço aéreo, alguns durante ataques russos à Ucrânia. Também há registro de incursões aéreas pela Rússia na Noruega, embora menores e com duração breve, algumas claramente atribuídas por Erros ou discrepâncias de navegação, outras ainda em investigação. A OTAN reagiu as provocações convocando consultas sob o Artigo 4 do seu tratado nos casos de Polônia e Estônia, quando esses países consideraram que sua segurança estava ameaçada por essas violações.

Na Dinamarca, está em discussão uma espécie de “barreira anti-drone”, cooperação entre países europeus para detectar, rastrear, identificar e neutralizar ameaças aéreas de pequena escala. O risco de escalada acidental: quando aviões militares ou drones penetram espaço aéreo de países da OTAN ou da União Europeia, mesmo sem intenções declaradas de ataque, há probabilidade elevada de mal-entendidos. Se uma aeronave for confundida com ameaça, pode haver resposta militar — com jatos ou sistemas antiaéreos e uma situação de incidente virar confronto real. Desgaste político e militar: as fronteiras se tornam linhas tênues. Cada país aliado confrontado com violações precisa decidir até onde reagir o que pode gerar tensão interna, pressões para reações mais duras, apelos públicos por defesa reforçada, sanções, ações diplomáticas.

Tudo isso exige recursos e logística, além de acarretar riscos de condenações mútuas. Ansiedade civil e vulnerabilidade psicológica: quando aeroportos fecham, voos são desviados, populações ficam sem informação clara cresce o medo. Em tempos de guerra, o pânico pode ser tão prejudicial quanto o conflito militar direto: provoca corrida por recursos, desconfiança, boatos, políticas precipitadas. Normalização de “violação de fronteira”: se tais incursões se repetirem sem respostas proporcionais, corre-se o risco de que violações de espaço aéreo passem a ser vistas como algo “aceitável”, instrumentalizado como forma de intimidação. Uma fronteira pode deixar de ser reconhecida como inviolável, e isso é uma erosão perigosa de princípios internacionais. Preparo defensivo inadequado: muitos países não têm sistemas eficientes de defesa contra drones ou intrusões técnicas menores. Drones pequenos ou médios, com voos furtivos ou trajetórias próximas, podem passar despercebidos ou sem resposta rápida. Há lacunas de radar, de legislação, de cadeia de comando que favorecem a surpresa.

A Rússia está, muito provavelmente, testando os limites da resposta da OTAN e dos países europeus: quão longe se pode penetrar, quanto se demora para reagir, quanta evidência é necessária para atribuição clara de culpa. A tentativa evidente é gerar dúvida, insegurança, calcular o risco de escalada. E, a cada invasão aérea mesmo que pequena o custo da hesitação cresce. Não se trata só de patriotismo ou de orgulho nacional, mas de segurança coletiva: qualquer ataque híbrido bem-sucedido, qualquer erro de cálculo, pode servir de ponte para algo muito mais sério.

Líderes europeus, a OTAN, a União Europeia, e os aliados, precisam agir com clareza: fortalecer alianças, melhorar defesas aéreas, estabelecer protocolos claros de resposta imediata a incursões, e deixar patente que violações não serão toleradas. Mas sobretudo, as mensagens precisam ser transparentes ao público, aos provocadores e aos aliados para que não haja espaços para ambiguidade, que são os terrenos mais férteis para o desastre. Nestes tempos, não basta estar preparado para a guerra: é preciso evitar que ela comece por engano e que uma série de violações seja a fagulha que deflagre um incêndio a se alastrar por toda a Europa de consequências impensáveis.

A frase que foi pronunciada:

“Não são só os drones que sobrevoam países da Europa. Mentiras também.”

Primeiro ministro da Estônia, Kristen Michal

História de Brasília

A prova maior de indisciplina do sargento da Marinha foi quando dirigindo-se ao guarda, apontando para um fotografo, exclamou: tire êsse fotografo dai, senão eu dou um tiro nele. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A Organização das Nações Unidas completará 80 anos em 24 de outubro. Criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, nasceu com a missão de ser o grande fórum de mediação entre os povos, o escudo diplomático contra novos conflitos globais. Oito décadas depois, no entanto, o que se vê é uma instituição envelhecida, enfraquecida e cada vez mais desacreditada. Não são poucos os líderes, de diferentes espectros ideológicos, que hoje fazem severas críticas ao organismo multilateral. Da direita à esquerda, há consenso em um ponto: a ONU já não exerce o prestígio e a autoridade que teve no passado. Pior: em muitos episódios recentes, demonstrou uma inoperância que beira a irrelevância.

Um dos exemplos mais gritantes talvez tenha sido antes e durante a pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, braço da ONU, revelou-se submissa a pressões políticas e interesses externos, sobretudo da poderosa indústria de medicamentos. Longe de liderar uma resposta global, assistiu ao surgimento de um cenário desigual, em que países ricos monopolizaram vacinas e insumos, enquanto nações pobres ficaram à margem. O discurso de solidariedade global não passou de retórica.

Outro caso emblemático é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Desde 2022, o Conselho de Segurança se vê paralisado pelo veto de seus membros permanentes, incapaz de tomar decisões concretas. A ONU assiste de braços cruzados a uma guerra prolongada, que ceifou milhares de vidas, deslocou milhões de pessoas e abala o equilíbrio internacional. A mesma paralisia já havia sido registrada na guerra civil da Síria e no conflito do Iêmen, evidenciando a fragilidade estrutural do sistema multilateral. O problema, porém, vai além da incapacidade técnica.

Cresce a percepção de que a ONU está sendo corroída por dentro. Em vez de neutralidade diplomática, o que se vê é a promoção insistente de pautas que minam a soberania dos Estados: imigração irrestrita, governança climática centralizada, uniformização cultural e social. São diretrizes apresentadas como consensos universais, mas que escondem a tentativa de enfraquecer autonomias nacionais em favor de uma elite transnacional pouco transparente. É nesse ponto que muitos governantes têm perdido a paciência. A ONU não consegue conter guerras, não consegue garantir segurança coletiva, mas empenha-se em impor um projeto de centralização política global. Tal desvio de função explica por que cresce o coro dos que defendem seu fim. Ainda assim, o vácuo seria perigoso. Um mundo sem ONU mergulharia na lei da força, sem qualquer fórum de mediação, por mais limitado que este seja. A alternativa, portanto, não é extinguir a Organização, mas reformá-la radicalmente. É preciso devolver-lhe neutralidade e resgatar seu propósito original: ser guardiã da paz, não agente de agendas políticas disfarçadas. Aos 80 anos, a ONU é uma senhora cansada, mas ainda necessária. O desafio é resgatá-la antes que se transforme apenas em palco de discursos vazios ou, pior, em ferramenta de projetos que nada têm a ver com os interesses dos povos que um dia prometeu proteger.

Os Estados Unidos que sempre foram os maiores financiadores desse organismo, já não enxergam como o mesmo entusiasmo a atuação da ONU. Na abertura da 79ª Assembleia Geral, no último dia 24 de setembro o ritual de reclamações se repetiu. A chegada do presidente americano ao evento foi marcado por um fato inusitado. Tanto ele como sua esposa, ficaram parados a meio caminho, quando a escada rolante que conduzia ao auditório parou, sem maiores explicações. Também o teleprompter que deveria servir de guia para o discurso de Trump, simplesmente deixou de funcionar. Muitos dizem que ambos os acontecimentos foram de clara sabotagem ao americano, que não esconde seu desânimo com a atuação da ONU. Em tom de ironia Trump agradeceu a ONU por essas falhas, que para ele endossam os argumento de todos aqueles que acreditam que esse organismo precisa ser urgentemente repensado.

A frase que foi pronunciada:

“A Organização das Nações Unidas proclamou 1979 como o Ano da Criança. As crianças receberão de nós a corrida armamentista como uma herança necessária?”

Papa João Paulo II

Prata da casa

Com passagem marcada para Brasília, Luisa Francesconi, de Brasília, que alçou voo pelo mundo, traz, na bagagem, um presente especial. Masterclass de canto lírico que acontecerá na Thomas Jefferson da Asa Sul, no dia 02 de outubro, às 19h30. Veja mais informações a seguir.

História de Brasília

O que valeu, no momento. foi a presença de espírito do guarda do DFSP, que com energia e agindo rapidamente evitou um linchamento e uma depredação. (Publicado em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não é de hoje que se conhece o poder da propaganda na formação de regimes autoritários. O poder que ela exerce no subconsciente humano é evidente. Pela propaganda, regimes que buscam se perenizar no poder atuam no controle e manipulação da opinião pública. Ficasse apenas nesse patamar de ilusionismo, tudo bem. Ocorre que a propaganda estimula, ao seu modo, ameaças subliminares contra os que discordam, classificando-os como cidadãos de segunda ordem, que “uma boa bala e uma bela cova” resolvem, pois “devem ser extirpados” da cena nacional.

Não é exagero dizer que a propaganda é um dos instrumentos mais eficazes na construção e na manutenção de regimes autoritários. Historicamente, ministros da propaganda e aparelhos de comunicação de Estado ajudaram a transformar mensagens repetidas em certezas coletivas: Joseph Goebbels, por exemplo, foi peça-chave na consolidação da imagem do regime nazista e na naturalização de um discurso de ódio e eliminação. Hoje, o que mudou não é o princípio psicológico por trás da propaganda, e sim sua escala, velocidade e sofisticação tecnológica.

Continuamente, a repetição de mensagens em ambientes multimídia fabrica familiaridade; a familiaridade gera sensação de veracidade (o chamado illusory truth effect), e essa dinâmica vale tanto para slogans benignos quanto para narrativas conspiratórias ou desumanizantes. Em termos práticos, quanto mais uma ideia aparece em TV, rádio, buscadores, feeds e outdoors mais fácil ela será aceita como “fato” por um público ocupado e sobrecarregado de informação. No plano institucional brasileiro, essa realidade ganha contornos particularmente perigosos quando a máquina pública vira fonte massiva de financiamento para comunicação privada.

Documentos oficiais e levantamentos mostram que contratos e licitações da Secretaria de Comunicação (Secom), estatais e bancos públicos chegam a somas expressivas e que, em contratos recentes, valores na casa das centenas de milhões aparecem com frequência. A própria Secom publicou notas e contratos que explicam aditivos e valores de contratos multimilionários. Além disso, bases públicas de transparência detalham pagamentos e programas classificados como “publicidade de utilidade pública”, com grandes quantias destinadas a agências e veículos que figuram entre os maiores recebedores dessas verbas.

Para críticos, esse movimento, somado a contratos de estatais e bancos, cria um círculo virtuoso para os grandes conglomerados de mídia o que muitos chamam, em discursos públicos e nas redes, de “consórcio”. Por que isso importa? Porque dinheiro compra alcance e alcance compra agenda-setting ou seja: quem recebe os maiores contratos tem maior capacidade de repetir discursos, definir quais temas ocupam as manchetes e quais atores são humanizados ou desumanizados.

Quando a propaganda institucional é usada com critérios políticos e partidários e não exclusivamente informativos ou de utilidade pública, a linha que separa comunicação pública de propaganda partidária se torna tênue ou desaparece por completo. Essa tendência amplia a reciclabilidade das narrativas no espaço público e reduz a visibilidade de vozes dissidentes ou independentes.

Dados recentes sobre licitações para comunicação digital e contratos estratégicos também apontam para um foco crescente em campanhas online e gerenciamento de reputação institucional. A propaganda não age apenas com argumentos, ela trabalha com imagens, metáforas e com a naturalização da violência simbólica. A desumanização progressiva do adversário tratá-lo como “inimigo”, “traidor”, “pária”, é um passo que transforma legitimação em permissão: quando um grupo é repetidamente enquadrado como perigosamente diferente, somem os freios morais que tornam inaceitável a violência física. Em palavras mais diretas: a cultura do ódio se alimenta da repetição, do financiamento e da amplificação.

Estudos sobre persuasão e repetição deixam claro que esse processo tem efeitos cognitivos mensuráveis; na política, seus efeitos são sociais e tangíveis. Há, portanto, uma tensão clara entre três vetores, o papel legítimo do Estado em informar e educar; o direito à publicidade e contratação de serviços de comunicação por parte de órgãos públicos e o risco de captura desses instrumentos para construir favores políticos e favorecer agrupamentos midiáticos que replicam uma mesma visão de mundo.

O remédio não é censura que por si só seria ferramenta autoritária, mas regras claras, transparência e pluralidade. Transparência real e em tempo útil sobre contratos, critérios de distribuição de verbas e métricas usadas para escolher veículos e agências (auditoria independente). Critérios públicos que separem publicidade institucional informação sobre políticas públicas, saúde, segurança, de comunicação de imagem governamental com limites temporais e controles legais. Investimento em mídia pública independente e regional, com governança que minimize indicações políticas e maximize pluralidade. Fortalecimento de jornalismo local, de fact-checking e de alfabetização midiática para tornar a sociedade menos vulnerável ao efeito da repetição mecânica.

Por fim, um apelo combater a propaganda nociva exige que o público recupere um papel ativo de escrutínio. Somos nós leitores, ouvintes, eleitores que podemos transformar familiaridade em dúvida produtiva, buscar fontes, exigir prestação de contas dos gastos públicos em comunicação e não aceitar a naturalização da violência simbólica. Sem isso, argumentos e cifras se transformam em um eco que, pouco a pouco, muda o que consideramos possível ou aceitável. De olho nos recursos infindos, que sustentam o que chamam de um “consórcio”, que afinal não é mais do que um arranjo político antinatural e anticonstitucional e que infecciona a democracia na carne, matando-a à facadas , na cara de todos, o meio da praça, à luz do dia.

A frase que foi pronunciada:

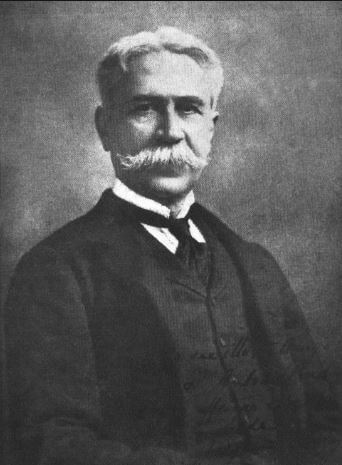

“No fundo só há duas políticas: a política de governo e a política de oposição.”

Joaquim Nabuco

História de Brasília

Como sempre, não faltam as cenas deprimentes. Um ônibus da Marinha quis atravessar com o trânsito interrompido, e desobedeceu a um guarda do DFSP. O povo vaiou os ocupantes, e um sargento da Marinha ameaçou sacando um revolver. (Publicado em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Matrix talvez seja a palavra que mais se tem ouvido falar nesse começo de século desde o lançamento do filme de ficção do mesmo nome em março de 1999. Para os dicionários a palavra matrix remete a ideia de uma realidade virtual criada por máquinas para aprisionar a mente humana. Nesse contexto é possível se falar em uma espécie de matrix política ou de um Estado que não é senão uma matrix a aprisionar os indivíduos dentro de um sistema que beneficia apenas aqueles que estão próximos ao poder. É possível que no Brasil exista uma verdadeira matrix política, destinada a explorar os cidadãos, enganando-os com promessas que jamais serão realizadas. É possível também que exista entre nós poderes da República que não passam de matrix.

Veja o caso atual da nossa justiça, operando de acordo com que acreditam e ditam os juízes, mesmo que isso contrarie o senso comum e a própria Constituição, relegada a uma espécie de ordenamento jurídico disfuncional. O Brasil atual nesse contexto não seria a materialização da própria matrix. Estaríamos assim imersos num autêntico e distópico “show de Trumann”? Não sabemos, mas temos muito que desconfiar. Nesse sentido, a matrix política seria um conjunto de estruturas interligadas que produzem ilusão de escolha e bloqueio de saída. O primeiro pilar pode ser observado na corrupção endêmica e na impunidade sem fim, que distorcem o jogo público de maneira desnudada. O índice de percepção da corrupção coloca o Brasil em patamar que não inspira confiança coletiva. Essa taxa de corrupção funciona como uma camada que filtra informações e decisões em favor de interesses particulares. Mesmo quando há melhora pontual, o desenho estrutural da desigualdade persiste e mantém a maioria numa espécie de periferias de poder, sem voz e sem futuro. A desigualdade e corrupção formam assim, um terreno fértil onde favores, clientelismo e captura de políticas florescem sem serem jamais interrompidos.

Há ainda entre nós, a concentração excessiva e a captura da informação pública. A censura é arma que aprisiona. Também se nota a existência de um sistema de mídia concentrado e frequentemente alinhado a grandes interesses corporativos, reduzindo o espaço público plural. É fato que quando poucas vozes moldam a agenda, o debate vira espetáculo e não deliberação. Por outro lado, a erosão da esfera digital, contribui para a desinformação e censura seletiva, corroendo a confiança e alienando o indivíduo.

A internet, que poderia ser saída do labirinto, muitas vezes reproduz câmaras de eco e fábricas de mentiras, tornando o labirinto ainda mais perigoso. Somando a isso o fato de termos um judiciário em posição ambivalente, para não dizer político-partidária, que ao mesmo tempo em que se faz de corretor institucional, gera e é objeto de controvérsias, muitas das quais insolúveis. Nesse ponto vemos que decisões judiciais de grande impacto político acabam se tornando em lentes que ampliam divisões e alimentam, cada vez mais, narrativas de injustiça. Todos esses fatores agem como camadas sobrepostas que criam aparência de uma normalidade, que de fato não existe.

No centro dessa matrix há um mecanismo simples que conduz a legitimação contínua do sistema. Ele opera por repetição, leis, sentenças, manchetes, que vão moldando pouco a pouco o senso comum. A legitimação transforma exceções em regras e reverbera como fato consumado. É a vontade repetida à exaustão. A lógica é a mesma da ficção: repetição é igual a realidade. Os mecanismos formais tornam-se então instrumentos de interesses, não apenas regras neutras.

As políticas públicas capturadas por clientelismo deixam a população dependente de grãos propiciatórios. A burocracia ajuda na materialização dessa matrix. O eleitor, imerso nesse oceano de faz-de-conta, vê benefícios pontuais e confunde-os com reformas estruturais. Enquanto isso, as redes de poder preservam o status quo. Exemplo concreto: contratos públicos e cadeias de favorecimento que atravessam esferas federais, estaduais e municipais.

Outro exemplo mostra que publicidade oficial direciona recursos e influencia redações locais, como tem denunciado repetidas vezes os Repórteres Sem Fronteiras. No labirinto, as poucas saídas interpretativas são bloqueadas por narrativas hegemônicas. Qualquer tentativa de desviar do roteiro é rapidamente cooptada ou demonizada. A polarização atua como um bloqueador, reduzindo o campo do debate a identidades e símbolos. Em vez de discutir políticas concretas, disputamos peças de cena. Como resultado vemos a perda de capacidade coletiva de deliberar e construir soluções complexas.

Outro elemento dessa matrix produz conscientemente a fragilidade das instituições de controle democrático. Temos assim que tribunais de contas, ministérios públicos e parlamentos sofrem tensões que limitam sua ação efetiva. É sabido que quando órgãos de controle são instrumentalizados, a matrix ganha blindagem jurídica. A blindagem jurídica torna a retórica de transparência inócua na prática. A cidadania representativa entra em choque com estruturas que atuam fora do escrutínio. O eleitor sente-se traído e impotente, reação perfeita para a perpetuação do labirinto. Há custos reais: investimentos, serviços públicos, confiança e coesão social. Uma sociedade aprisionada na matrix paga com redução de oportunidades e erosão do tecido institucional. Mas a matrix não é completa; há frestas e rupturas possíveis. A história mostra que crises e mobilizações podem abrir caminhos. Todavia, no Brasil atual, essas rupturas são frequentemente capturadas por forças políticas que se apresentam como “salvadoras”. Surgem então líderes que prometem saída fácil, mas reconstroem a mesma ordem com outros atores.

A frase que foi pronunciada:

“Emocionante ver o que o Brasil faz por essas pessoas (Venezuelanos) um daqueles senhores levantou … esse é o bom Brasil. Da paz, que acolhe as pessoas.”

Ministro Barroso emocionado com a situação dos venezuelanos

História de Brasília

Seguidas vezes, oradores improvisados eram levantados nos braços, e os gritos e vaias impediam que êles falassem. Foi ordeiro, o movimento, mas se melhor organizado, renderia muito mais. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Existe um fenômeno profundamente arraigado em nossa cultura que, mais do que um simples hábito danoso, deveria ser objeto de estudo sistemático e tema de uma espécie de terapia coletiva, conduzida com firmeza e objetividade, antes que essa compulsão venha a comprometer de maneira irreversível os laços que nos mantêm como nação. Trata-se da propensão nacional, quase inata, em depredar todo e qualquer bem público que se coloque ao alcance de nossas mãos, como se a destruição do que é comum fosse um gesto natural, inevitável, e por vezes até justificável.

Cidades de todo o país, reflexos imperfeitos de nossa identidade, carregam as marcas dessa mania niilista, dessa psicose urbana que transforma ruas, praças e monumentos em ruínas precoces. O cenário agrava-se à medida que nos afastamos dos grandes centros, onde a presença do poder público se dissolve até se tornar mera lembrança, permitindo que a sanha destruidora encontre campo fértil para manifestar-se sem pudor. É nesse vácuo de vigilância que desaparecem estátuas, bancos de praça, tampas de bueiro, luminárias, chafarizes, ou mesmo jazigos inteiros, a lista é infinita, um inventário melancólico daquilo que se constrói com recursos coletivos e se perde na voragem de uma multidão que parece agir em concerto.

Essa compulsão pela ruína não poupa sequer os instrumentos da vida cotidiana: ônibus, trens, estações de metrô, abrigos de parada, rodoviárias, banheiros públicos, placas de orientação, nada escapa ao olhar corrosivo de uma sociedade que confunde vandalismo com catarse. É como se estivéssemos diante de uma guerra sem inimigos definidos, em que o adversário invisível somos nós mesmos. Hannah Arendt, em sua análise sobre a banalidade do mal, lembrava que os maiores desastres sociais não provêm de monstros excepcionais, mas de comportamentos cotidianos, aceitos sem questionamento. O vandalismo que corrompe o espaço urbano parece ecoar esse mesmo espírito: não se trata de gestos isolados, mas de uma corrosão silenciosa e repetida, que, somada, dá forma a uma paisagem em permanente estado de ruína.

Talvez essa psicose coletiva encontre raízes no ambiente social em que estamos mergulhados. Afinal, um país em que mais de 60 mil pessoas perdem a vida anualmente em atos de violência, índice que supera as baixas de muitos conflitos armados no mundo contemporâneo, não poderia deixar de refletir, também no espaço físico de suas cidades, essa cultura da agressão, da ruptura e da ausência de limites.

Como bem observou o antropólogo Roberto DaMatta, “a violência no Brasil é o avesso da cidadania”; e onde não há cidadania, o espaço comum converte-se em território de disputa, sem regras, onde destruir o que é de todos equivale a afirmar uma espécie de poder efêmero sobre o caos.

Diante desse quadro, duas medidas se apresentam como urgentes e inadiáveis. A primeira é a educação de base, incumbindo-se as escolas não apenas da alfabetização formal, mas da formação de cidadãos conscientes de que o patrimônio coletivo é extensão de si próprios. O sociólogo Émile Durkheim já advertia que a educação é, acima de tudo, “a socialização metódica das novas gerações”. Não se trata, portanto, de mero adestramento para o trabalho, mas de um processo civilizador, em que se aprende, antes de tudo, a respeitar os limites, as normas e os símbolos que nos constituem como sociedade. Ensinar uma criança a zelar por um banco de praça ou por um mural histórico é talvez tão fundamental quanto ensiná-la a decifrar as letras de um alfabeto: sem o senso de pertencimento, todo conhecimento técnico será frágil, sujeito a desmoronar diante da primeira frustração.

A segunda medida, complementar à primeira, é a punição exemplar dos que se dedicam a alimentar esse círculo vicioso da degradação. Não se trata aqui de cultivar um punitivismo cego, mas de aplicar com rigor aquilo que Norberto Bobbio definia como “a sanção necessária à preservação do pacto social”. É preciso que o vândalo, ao ser flagrado em sua ação destrutiva, saiba que a consequência virá rápida, proporcional e inevitável, seja no ressarcimento financeiro, seja na restrição temporária da liberdade. Sem isso, a impunidade continuará a operar como convite aberto para que a insanidade coletiva prossiga seu trabalho de dissolução.

A psicologia urbana já demonstrou que ambientes degradados geram, por si mesmos, mais degradação. No Brasil, esse círculo vicioso está mais do que evidente: cidades mal iluminadas, sujas e deterioradas não apenas fomentam o crime, mas produzem um estado psicológico coletivo de medo e hostilidade, em que até mesmo o estrangeiro enxerga em nossas ruas mais um campo de batalha do que um espaço de convivência. Não é por acaso que a imagem de nossas cidades como feias, violentas e ameaçadoras ecoa nos relatos de turistas e nos relatórios de organismos internacionais, prejudicando também a economia.

Mas há uma dimensão ainda mais profunda e incômoda: o vandalismo não é apenas fruto de uma massa anônima e descontrolada, mas um reflexo do comportamento das elites políticas e administrativas. Quando os exemplos de cima reiteram, ano após ano, a negligência, a apropriação indevida e o desrespeito ao bem público, não surpreende que a população internalize o mesmo padrão, transformando-o em ação direta contra o espaço coletivo. Gustave Le Bon já advertia que “as massas nunca têm sede de verdade; elas se afastam das evidências que não lhes agradam, preferindo deificar o erro, caso este as seduza”.

Em última análise, o vandalismo contra o bem público não é apenas uma questão de segurança ou de urbanismo: é o sintoma de uma doença coletiva que exige tanto médicos quanto juízes, tanto professores quanto líderes exemplares.

A frase que foi pronunciada:

“A propriedade pode ser destruída e o dinheiro pode perder seu poder de compra; mas caráter, saúde, conhecimento e bom senso sempre serão exigidos em todas as condições.”

Roger Babson

História de Brasília:

Movimento justo, mas desorganizado, o dos funcionários da Novacap. Foram reivindicar aumento, mas a falta de um líder fêz com que a massa que ia participar de um movimento sério, fizesse rir aos que serviam como espectadores. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Leszek Kołakowski, filósofo polonês que conheceu por dentro e por fora a experiência do socialismo real, deixou um alerta que soa mais atual do que nunca: a abolição do mercado não é apenas um atentado contra a economia, mas contra a própria liberdade humana. Quando o Estado assume o monopólio da produção, inevitavelmente se apropria também da informação, da cultura e da comunicação. O resultado histórico foi sempre o mesmo: ineficiência, racionamento e repressão. Uma “sociedade gulag”.

Hoje, no Brasil e no mundo, assistimos a uma versão sofisticada desse processo. Não há, como no passado, uma declaração explícita contra o mercado ou uma coletivização forçada. Ao contrário, partidos de esquerda falam em “livre mercado” e em “livre pensar”. Mas o discurso não resiste à prática. O que se observa é um gradual cerco à liberdade de escolha econômica e à autonomia da palavra.

No campo econômico, a intervenção estatal cresce sob múltiplas formas: subsídios bilionários a setores amigos do governo, empresas estatais ineficientes mantidas a qualquer custo, tributação sufocante sobre o empreendedor e o trabalhador, além de regulações que criam um labirinto quase intransponível para quem deseja investir.

A retórica da “justiça social” serve de biombo para o aumento da dependência da sociedade em relação ao Estado, com programas de transferência de renda que se transformam em instrumentos de poder político. Elena Ayala resume bem em seu Instagram, onde mostra aos brasileiros a realidade do comunismo em Cuba. O lado que os turistas não veem. A única igualdade que existe por lá é a pobreza. “Quando você recebe tudo de graça do governo é sinal que está perto de perder a sua liberdade.” No campo das ideias, o risco é ainda maior. A liberdade de expressão base de qualquer democracia vem sendo relativizada sob a bandeira do combate à “desinformação”. Termos vagos e elásticos abrem caminho para censura oficializada por agências reguladoras e, mais grave ainda, por parcerias entre governos e Big Techs.

A comunicação digital, que deveria ampliar vozes, é cada vez mais submetida a filtros ideológicos. O pluralismo, essência do livre pensar, vai cedendo espaço a uma uniformização ditada de cima para baixo. É nesse ponto que a advertência de Kołakowski ressurge com força. Ele dizia que sem mercado não há apenas perda de bens materiais, mas também de bens intelectuais. A sociedade passa a viver de racionamentos — não apenas de produtos, mas de ideias.

O novo gulag não tem arame farpado nem torres de vigia, mas hashtags, algoritmos e tribunais de exceção. O medo de perder espaço, reputação ou sustento já funciona como mecanismo disciplinador mais eficiente que a polícia política de outrora. Ao insistirem em um modelo que finge preservar o livre mercado e o livre pensar, mas que na prática submete ambos ao crivo do Estado e de suas alianças, as esquerdas modernas repetem os erros que Kołakowski denunciou.

Não se trata de imaginar tanques nas ruas ou coletivização forçada; trata-se de enxergar como a liberdade pode morrer lentamente, sob discursos sedutores de inclusão, democracia e justiça. Cabe à sociedade, à imprensa e às instituições compreender que a lição do século XX ainda não foi aprendida. A história mostrou que a supressão gradual da liberdade econômica e de expressão nunca termina bem. O Brasil e o mundo precisam decidir se querem viver em uma democracia aberta ou em uma versão digitalizada e branda do velho gulag.

Observem o que disse o filósofo sobre a revolução do proletariado, previsto pelo próprio Marx: “O mais importante, é que a teoria marxiana previu a inevitabilidade da revolução proletária. Revolução que nunca ocorreu em lugar nenhum. A revolução bolchevique na Rússia não guarda relação nenhuma com as profecias de Marx. Não teve como força motriz o conflito entre o proletariado industrial e o capital, mas, sim, a pressão de bordões sem nenhum conteúdo socialista, muito menos marxista, como: paz e terra para os camponeses. Bordões esses que, é desnecessário dizer, posteriormente redundariam em seu oposto. O que talvez mais se aproxime de uma revolução da classe trabalhadora, no século XX, foram os eventos de 1980/1981 na Polónia – movimento revolucionário dos trabalhadores industriais (muito fortemente apoiado pela intelligentsia) contra os seus exploradores, quer dizer, o Estado. E este caso solitário de revolução da classe trabalhadora (se pode, por isso mesmo, ser tido como tal) foi dirigido contra um estado socialista, sob a égide do sinal da cruz e com a bênção do Papa João Paulo II.”

A China moderna parece hoje o exemplo vivo de que as teorias marxistas que pregavam a destruição do livre mercado e do capitalismo estavam erradas. A China hoje empreende um modelo próprio de capitalismo de Estado, que explica muito sobre o desenvolvimento econômico daquele país. A China comunista, por sua vez é aquela baseada em princípios políticos fortemente atrelados ao Partido, onde não há possibilidade alguma de divergência. Mesmo atrelada a dogmas do PCC, a China anteviu que não poderia sair da situação de miséria e fome se não fizesse concessões diversas ao sistema capitalista, gerador de riqueza e não de panfletos vazios.

A frase que foi pronunciada:

“A abolição do mercado significa não apenas que os consumidores — ou seja, todos os membros da sociedade — são privados de praticamente todas as opções de consumo e de toda a influência sobre a produção; significa também que a informação e a comunicação são monopolizadas pelo Estado, visto que também necessitam de uma vasta base material para operar.”

Leszek Kołakowski, Modernidade em Prova Infinita

História de Brasília

A indústria dos cinco cruzeiros nos trocos dos TCB está se propalando demais. Apesar disto, a empresa não se manifesta informando que tem à disposição dos trocadores, todo o troco necessário. Dá assim, uma ideia de que o assunto não é tratado naquela companhia. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Tebet, ministra do planejamento, uma pasta que outrora era entregue aos mais privilegiados cérebros em economia, mas que hoje é relegada aos partidários do governo, disse em uma das raras entrevistas que merecem atenção, que em 2027 o Brasil irá quebrar literalmente, pois não terá recursos para fazer movimentar a máquina pública. A razão é por demais sabida e repousa na ideia fixa do governo de gastar sem responsabilidade. “O Brasil vai literalmente quebrar em 2027, disse ela” por falta de recursos para manter a máquina pública o que, em parte, se apoia em projeções orçamentárias e no comportamento recente das contas públicas.

Em tempos de comunicação eletrônica, é impossível esconder os números do olhar digital. Em resumo, o panorama recente das finanças públicas brasileiras diz que há um déficit primário recente preocupante, em 2024, o governo central fechou com déficit primário de R$ 11 bilhões. No acumulado de 12 meses até agosto de 2025, o setor público consolidado registrou déficit primário de ~R$ 27,3 bilhões (≈ 0,22% do PIB), contra um superávit de R$ 17,9 bilhões (~0,15% do PIB) no mesmo período em 2024segundo dados do próprio Banco Central. Com isso, a dívida pública e endividamento seguem em ascensão acentuada. A Dívida Bruta do Governo Geral está em torno de 77,6% do PIB, algo como R$ 9,6 trilhões.

Enquanto isso os juros, levados sobre essa dívida, constituem parcela cada vez mais significativa do orçamento, reduzindo o espaço para outras despesas. Pouco mais ou menos do que 10% é investindo de fato no desenvolvimento, o que é um dado alarmante, pois mostra que o governo, por incapacidade na gestão das contas públicas, leva o país a afundar nas areias movediças do subdesenvolvimento.

No quesito receitas vs despesas, os números apontam para desencontros com receita líquida de aproximadamente R$ 2,162 trilhões mas seguidos de despesas totais R$ 2,205 trilhões. O caixa não fecha. O pior é que em ano eleitoral dança desses números será ainda mais frenética. Isso indica que as despesas já superaram as receitas líquidas, mesmo antes de contar juros da dívida. Ajustes nas despesas discricionárias têm sido previstos como forma de conter os estrangulamentos do orçamento. Pairam no horizonte de 2027 essas projeções de colapso, como alertado em público pela ministra. Pelo visto esse anúncio de mau agouro não teve ainda o condão de sensibilizar o governo, a mídia nem tão pouco os brasileiros, de forma geral. Amanhã vem o “eu avisei” .

A preocupação de que “vai faltar dinheiro em 2027” não é à toa e se sustenta em alguns elementos concretos e centrais, como é o caso das questões relativas aos precatórios. Em 2027 espera-se que R$ 124,3 bilhões em precatórios voltem a contar para o teto de gastos (ou seja, afetem diretamente as metas fiscais). Isso vai reduzir o montante destinado às despesas discricionárias (as de livre gestão) de aproximadamente R$ 208,3 bilhões em 2026 para R$ 122,3 bilhões em 2027, ou seja, uma queda de R$ 86,1 bilhões. As despesas discricionárias seguem muito apertadas. Dentro desse montante reduzido, ainda há que se descontar as emendas parlamentares (R$ 56,5 bilhões previstos). Depois disso, restarão apenas cerca de R$ 65,7 bilhões para outras despesas discricionárias. Economistas estimam que para manter a máquina pública “funcionando minimamente” seriam necessários pelo menos R$ 70 bilhões nessas despesas discricionárias , ou seja, o previsto estará abaixo do mínimo estimado.

Os cenários para 2028–29 podem ainda ser mais críticos. Para 2028, estima-se cerca de R$ 132 bilhões em precatórios, despesas discricionárias teriam que cair para cerca de R$ 59,5 bilhões. E para 2029, R$ 144 bilhões de precatórios, o que deixaria as despesas discricionárias em algo como R$ 8,9 bilhões, praticamente inviável para manutenção de políticas públicas mínimas. Por outro lado os planos políticos do projeto do governo, denominado Arcabouço Fiscal limita o crescimento das despesas públicas com base na receita do ano anterior, com gatilhos de contingência se certas metas não forem cumpridas. Esse gatilho é político. O governo depende de exceções, benefícios legais ou decisões judiciais (como o adiamento ou exclusão temporária de precatórios do cálculo do teto de gastos) para ganhar “fôlego” fiscal. Essas brechas tendem a se fechar em 2026, sinalizando que a partir de 2027 a pressão será maior.

Com base nesses dados, é possível prever a quebra do Brasil em 2027 é uma expressão forte, mas não está fora de contexto. Há riscos reais de haver falta de recursos para despesas discricionárias essenciais (custos de funcionamento, manutenção de serviços públicos, etc.) e que a volta dos precatórios ao cálculo fiscal provoque um estrangulamento orçamentário muito acima do estimado, reduzindo sobremaneira o “espaço” para investimento ou políticas públicas não obrigatórias; que o déficit primário e os juros da dívida consumam parcela cada vez maior da arrecadação, deixando pouco para outras finalidades. Quem sobreviver verá.

A frase que foi pronunciada:

“Centavos não caem do céu. Eles são conquistados pelo trabalho aqui na terra.”

Margareth Tatcher

História de Brasília

A denuncia de que deputados são testas de ferro de grupos estrangeiros não seria geita por um deputado de prestígio da Casa, como o sr. Almino Afonso, que conhece o problema, mas pelo sr. Romano Lossaco, que falaria por “ouvi dizer”. Por isto a Câmara não aceitou o requerimento. (publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há muitos que afirmam que o troar dos canhões já pode ser ouvido ao longe. Esses murmúrios não devem, em tempo, ser desconsiderados. Os relâmpagos e os ventos fortes, contra um céu escurecido por pesadas nuvens, anunciam a tempestade que vem. Vivemos exatamente esse momento. Desde a Guerra Fria, a sensação de que o planeta se aproxima de uma conflagração ampla e generalizada nunca esteve tão presente na vida cotidiana das pessoas, dos mercados e das próprias nações. É só o que predizem os noticiários. Os preparativos para essa festa fúnebre indicam que já foram gastos, até o presente, quase US$ 3 trilhões em armamentos. Não se trata de alarmismo vazio. É observação dos fatos.

Na Ucrânia, a guerra em andamento há mais de três anos, não apenas destrói cidades e ceifa vidas, mas também redesenha o mapa das alianças militares no continente europeu. Países que antes se mantinham neutros, como a Suécia e a Finlândia, agora se apressam a entrar na OTAN, temendo a extensão do conflito. Moscou, por sua vez, não dá sinais de recuo, insistindo em consolidar ganhos territoriais e em mostrar ao mundo sua disposição para resistir às sanções ocidentais. No Oriente Médio, Israel continua sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, enquanto grupos armados da região ampliam suas ações, do Líbano ao Iêmen. O Mar Vermelho, corredor vital do comércio internacional, tornou-se palco de ataques a navios, encarecendo fretes e aumentando o risco de desabastecimento global. O petróleo volta a ser arma estratégica, como nos anos 1970. E a diplomacia internacional, ainda que ativa, parece incapaz de deter a lógica da vingança e do terror.

No Leste Asiático, a China intensifica exercícios militares ao redor de Taiwan, enviando aviões e navios numa clara demonstração de força. Pequim não esconde a ambição de “reunificar” a ilha, custe o que custar. Os Estados Unidos, aliados históricos de Taipei, mantêm porta-aviões e bases militares prontos para reagir. Um erro de cálculo, um disparo errado, e o mundo acordará com o anúncio de uma guerra que envolveria diretamente as duas maiores potências globais.

Como se não bastasse, a Coreia do Norte segue a rotina de testes de mísseis de longo alcance, lembrando ao planeta que, mesmo pequeno e isolado, ainda tem capacidade de provocar um terremoto geopolítico. O arsenal nuclear de Pyongyang é a espada de Dâmocles que pende sobre o Pacífico, e a imprevisibilidade de seu regime é combustível para o medo.

Diante desse quadro, pergunta-se: estamos à beira de uma Terceira Guerra Mundial? A resposta honesta é que não há uma resposta definitiva. Não há declarações oficiais de guerra total, tampouco mobilização generalizada de tropas como em 1914 ou 1939. Mas há, sim, uma multiplicidade de conflitos regionais que se entrelaçam em uma teia perigosa, com riscos reais de contágio.

Microguerras se espalham pelo planeta causando impacto macroeconômico e psicológico. O que impressiona é a banalidade com que surgem os motivos. Pequenas disputas territoriais, choques religiosos, rusgas diplomáticas transformam-se, rapidamente, em batalhas campais. E o preço é pago sempre pelo mesmo: o povo.

Refugiados se amontoam nas fronteiras, famílias são despedaçadas, cidades se tornam escombros. Enquanto isso, líderes mundiais se reúnem em cúpulas onde as palavras valem menos que as armas. Para o cidadão comum, resta o dilema entre o medo e a preparação. Ignorar os sinais pode ser cômodo, mas é imprudente. Antecipar-se é sabedoria. O mínimo que se espera é que governos e sociedades civis se organizem para resistir às consequências indiretas dessas guerras: crises alimentares, alta do petróleo, migrações em massa, aumento da insegurança.

É hora de pensar em segurança energética, reservas de alimentos, estratégias de defesa cibernética e proteção civil. Não se trata aqui de criar pânico desnecessário, mas um alerta à lucidez. A humanidade já viveu dois grandes incêndios globais no século XX. O primeiro foi subestimado, o segundo foi mal prevenido. Hoje, temos informação em tempo real, tecnologia capaz de prever desastres e diplomacia multilateral. O que falta é liderança corajosa e compromisso ético com a paz. Se a chuva de fogo vier — e os sinais se acumulam — não será por falta de aviso. Será por falta de prudência. E prudência é o que precisamos cultivar em meio ao barulho ensurdecedor dos tambores de guerra.

Em muitos lugares, os kits de sobrevivência já fazem parte das compras domésticas. Bunkers são construídos aos milhares, utilizando as mais modernas técnicas. Ao menos é esperado que essas populações abrigadas ao fogo, venham a sobreviver. O resto irá compor os escombros e cinzas deixados para trás.

A frase que foi pronunciada:

“É uma das ironias da história que o comunismo, anunciado como uma sociedade sem classes, tenha tendido a gerar uma classe privilegiada de proporções feudais.”

― Henry Kissinger

História de Brasília

Uma nota para os que falam no retorno da Capital; há vagas em todas as escolas do Plano Piloto para qualquer ano do curso primário. (Publicada em 09.05.1962)