Tag: STF

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Os dicionários costumam definir a ética como um ramo da filosofia que estuda e analisa os fundamentos da moral, bem como os princípios que orientam e dão sentido ao comportamento humano. Trata-se de uma definição correta, porém insuficiente para dar conta da dimensão prática e civilizatória que a ética representa. Afinal, sem princípios éticos minimamente compartilhados não pode haver civilização digna desse nome, tampouco paz social, harmonia coletiva ou relações humanas baseadas no respeito mútuo. A ética não é um ornamento teórico. Ela é o alicerce invisível que sustenta a vida em sociedade.

Sob essa perspectiva, toda conduta humana considerada justa e correta precisa, necessariamente, estar ancorada em princípios éticos. A ética não se submete a modismos, conveniências políticas ou circunstâncias históricas passageiras. Ao contrário, ela tem caráter universal, pois diz respeito às relações humanas sadias em qualquer tempo e lugar. Onde a ética se enfraquece, a dignidade humana passa a ser relativizada e o indivíduo deixa de ser reconhecido como sujeito de direitos para tornar-se objeto, instrumento ou meio, uma verdadeira coisificação do ser humano. É justamente por isso que a ética se torna ainda mais imprescindível no campo da política e da gestão da coisa pública. Se todo cidadão deve pautar sua conduta por princípios éticos, espera-se que homens e mulheres investidos de funções públicas, especialmente aqueles que exercem poder decisório, estejam submetidos a um grau ainda mais elevado de responsabilidade moral. O poder público, por sua própria natureza, exige não apenas legalidade, mas legitimidade ética.

Nesse contexto, causa profunda inquietação o fato de que a mais alta Corte do país tenha passado a discutir, recentemente, princípios mínimos de ética interna. Quando uma instituição dessa magnitude se vê obrigada a debater regras básicas de conduta entre os próprios membros, o sinal que emite à sociedade é inequívoco: algo deixou de ser observado ao longo do caminho. Não se trata de um avanço espontâneo da consciência institucional, mas de uma reação tardia a um processo de desgaste público e perda de credibilidade. É possível que o clamor popular, amplificado pelas redes sociais, pela imprensa e pelo crescente sentimento de indignação coletiva, tenha servido como catalisador dessa nova postura. A sociedade brasileira, cansada de escândalos, contradições e decisões que parecem desconectadas do senso comum de justiça, passou a exigir maior coerência ética das instituições que deveriam zelar pela Constituição e pelo Estado de Direito. No entanto, reconhecer essa pressão não significa ignorar o caráter superficial das medidas que vêm sendo propostas ou debatidas. O que se tem visto, até agora, tanto nas discussões quanto nos gestos subsequentes, aponta mais para um simulacro de ética do que para a ética em seu sentido pleno. Um placebo institucional, destinado a acalmar os ânimos e oferecer uma aparência de correção, sem enfrentar as causas profundas do problema. Ética não se resolve com discursos protocolares, códigos genéricos ou declarações de boas intenções. Ela se manifesta na prática cotidiana, na coerência entre palavras e ações, na disposição de submeter o próprio poder a limites morais claros.

Quando membros da mais alta Corte se envolvem em comportamentos que confundem o papel institucional com preferências pessoais, protagonismo político ou disputas públicas, o que está em jogo não é apenas a imagem do tribunal, mas a própria confiança da população no sistema de justiça. A ética exige discrição, imparcialidade, autocontenção e, sobretudo, respeito ao papel que a Constituição atribui a cada instituição. Sem isso, a linha que separa justiça e arbitrariedade torna-se perigosamente tênue. É preciso dizer, com franqueza, que ainda estamos longe de um cenário em que essa Corte aceite, de forma plena e inequívoca, os ditames da ética conforme deseja a grande maioria do povo brasileiro. A distância entre o discurso institucional e a percepção social permanece grande. Enquanto decisões continuam a ser interpretadas como seletivas, contraditórias ou excessivamente personalistas, qualquer tentativa de resgatar a credibilidade ética soará incompleta. A ética verdadeira exige renúncia. Renúncia ao excesso de exposição, à tentação do poder sem freios, à vaidade que, frequentemente, acompanha cargos elevados. Exige, também, humildade institucional para reconhecer erros e corrigi-los sem subterfúgios. Não se trata de atender a pressões momentâneas, mas de compreender que a legitimidade de uma Corte constitucional não deriva apenas da letra da lei, mas da confiança moral que inspira na sociedade.

Ao viver uma crise profunda de referências éticas, essa ética não será superada enquanto suas principais instituições não assumirem, de forma clara e inequívoca, o compromisso com princípios que transcendam interesses individuais ou corporativos neste país. A ética não pode ser negociável, relativizada ou instrumentalizada conforme as conveniências do momento. Ela deve ser o norte permanente da vida pública. A ética pela qual o país clama não é cosmética; é estrutural. E sem ela não há justiça que se sustente.

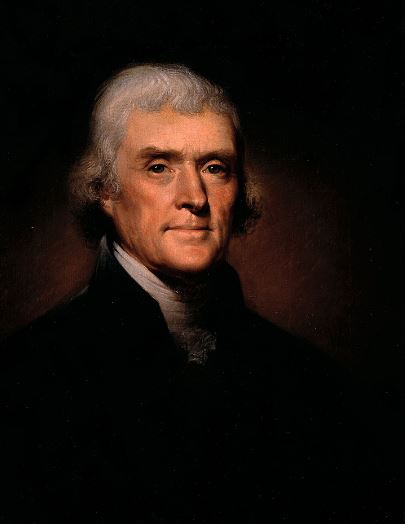

A frase que foi pronunciada:

“Você parece considerar os juízes como os árbitros finais de todas as questões constitucionais; uma doutrina realmente muito perigosa, que nos colocaria sob o despotismo de uma oligarquia.”

Thomas Jefferson

História de Brasília

O último parágrafo é pecaminoso. Ninguém pode nem deve ignorar as normas que regem qualquer profissão, porque é um ponto único em que todas elas se encontram: respeito ao próximo. E é por isto que a carta é publicada na íntegra. (Publicada em 15/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Longe de qualquer expectativa de calmaria institucional, econômica ou política, o Brasil inicia 2026 sem mudanças. Ao contrário, o ano se abre como uma continuação ampliada das turbulências que marcaram o período anterior, sinalizando não apenas a persistência de crises mal-resolvidas, mas a possibilidade concreta de que o país atinja o ponto máximo de tensão desde a redemocratização. O risco maior não reside apenas nos fatos em si, mas na recusa sistemática das autoridades em reconhecer erros, rever decisões e restabelecer compromissos republicanos básicos. Em 2025, os acontecimentos projetam suas sombras longas sobre o presente. As investigações envolvendo o Banco Master, bem como os desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS, apurados por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), seguem produzindo desdobramentos políticos, jurídicos e sociais.

Independentemente dos resultados finais dessas apurações, o simples fato de atingirem setores sensíveis o sistema financeiro e a previdência social agrava a sensação de insegurança institucional e fragiliza a confiança da população no Estado. O dano, nesse caso, vai além dos valores eventualmente desviados. Trata-se de uma fratura simbólica profunda: quando aposentados, que já contribuíram por décadas, veem seus recursos ameaçados, sem ter quem os protejam, o pacto social se rompe. A CPMI, por sua vez, embora necessária, opera em ambiente altamente politizado, o que limita sua capacidade de produzir consensos e amplia a percepção de que as instituições investigam mais para disputar narrativas do que para corrigir estruturas. No campo econômico, o discurso oficial insiste em indicadores positivos, divulgados por órgãos de estatística que, aos olhos de parte expressiva da sociedade, perderam credibilidade.

Por outro lado, o IBGE, historicamente reconhecido por sua excelência técnica, passou a ser alvo de críticas quanto à sua autonomia e independência. Ainda que os dados divulgados possam ser metodologicamente defensáveis, a simples suspeita de aparelhamento político é suficiente para esvaziar sua força como referência confiável. O resultado é um paradoxo perigoso: números que apontam crescimento convivem com a percepção cotidiana de empobrecimento, endividamento das famílias e precarização do trabalho. Essa dissonância alimenta o ceticismo social e fortalece discursos de ruptura. Quando estatísticas deixam de convencer e a realidade sentida se impõe, o espaço para soluções técnicas se reduz drasticamente. O ano eleitoral apenas intensifica essas contradições.

Promessas multiplicam-se em velocidade inversamente proporcional à capacidade fiscal do Estado. Planos grandiosos são anunciados sem lastro orçamentário, enquanto reformas estruturais continuam sendo adiadas por seu custo político. A lógica eleitoral privilegia o curto prazo, o gesto simbólico, o benefício imediato, ainda que isso comprometa a estabilidade futura. Nesse ambiente, o debate público se empobrece. Em vez de diagnósticos honestos, prevalecem slogans. Em vez de autocrítica, discursos autocelebratórios. O resultado é um país que parece girar em torno de si mesmo, incapaz de enfrentar seus dilemas centrais com maturidade institucional.

É nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal (STF) assume papel central e controverso. Chamado a ser o guardião da Constituição e o árbitro final dos conflitos entre os Poderes, o STF passou, aos olhos de muitos, de instância moderadora a ator político protagonista. Decisões monocráticas de amplo impacto, interpretações constitucionais expansivas e intervenções frequentes no processo político alimentam a percepção de desequilíbrio entre os Poderes da República. Não se trata de negar a importância do Judiciário nem de minimizar ameaças reais à ordem democrática. O problema reside na ausência de autocontenção. Quando o Supremo ocupa espaços deixados pelo Legislativo e pelo Executivo, ainda que por omissão destes, contribui para uma hipertrofia institucional que cobra seu preço: a erosão da legitimidade. Um tribunal forte não é aquele que tudo decide, mas aquele cujas decisões são aceitas, mesmo quando controversas.

A crise atual, portanto, não é apenas econômica, política ou jurídica. Ela é, sobretudo, uma crise de confiança. Confiança nas estatísticas, nas investigações, nos representantes eleitos, nos tribunais. Sem confiança, qualquer projeto de país se torna inviável. O risco de 2026 ser o pico dessa crise é real. A combinação de escândalos prolongados, disputas eleitorais acirradas, economia frágil e instituições tensionadas cria um cenário propício ao agravamento dos conflitos. A história brasileira mostra que momentos assim raramente se resolvem sozinhos, exigem liderança, humildade e compromisso com o interesse público. Reconhecer erros não é sinal de fraqueza; é pré-condição para a reconstrução.

Recuar de ações pouco republicanas não significa capitular, mas reafirmar limites institucionais. Sem esse movimento, o país corre o risco de aprofundar a lógica do “nós contra eles”, na qual todos perdem. Ainda há tempo para evitar o pior. Mas o relógio institucional corre rápido. Se 2026 será lembrado como o ano do colapso ou como o momento de inflexão, dependerá menos das narrativas oficiais e mais da disposição real das autoridades em ouvir, corrigir e respeitar os fundamentos da República.

A frase que foi pronunciada:

“Os sete pecados sociais são: riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios.”

Frederick Lewis Donaldson

História de Brasília

Mas os meios utilizados para isto não são os mais recomendáveis, ainda mais quando se observa que o principal objetivo para conseguir a sua meta está sendo a desunião da classe. Isso o incompatibiliza com qualquer função de chefia. (Publicada em 12/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Justiça das justiças seria, em tempos menos enevoados, acabar para sempre com a confusão feita hoje entre o papel específico da Justiça Eleitoral, com seu ordenamento próprio, muitos deles aplicáveis especificamente apenas em período eleitoral de campanhas, e o que entende o Supremo, em nome daquilo que acredita como defesa da democracia. Eis aqui o que resume o texto do advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti, publica no Estadão (27 de agosto) sob o título “A confusão feita pelo STF”. Talvez, esse seja o grande tema a ser levado em consideração nesses dias de judicialização geral do país e num momento em que o atual governo lança e anuncia, publicamente, a abertura da temporada de campanha política rumo a 2026 com o lema: “O Brasil é dos brasileiros”.

A confusão entre a jurisdição eleitoral e a jurisdição constitucional não é apenas técnica; é sintoma de um país vivendo uma “campanha permanente”, onde tudo vira disputa, inclusive, o sentido da lei. A Justiça Eleitoral nasceu para garantir igualdade de condições no jogo, não para arbitrar o jogo inteiro.

O Supremo foi concebido para a guarda da Constituição, e sua intervenção é excepcional, quando há questão constitucional relevante. Entre ambas, a Constituição esculpiu um encaixe delicado: o TSE decide, em última instância, salvo matéria constitucional, quando então cabe extraordinário ao STF. Quando esse encaixe se rompe, a política escorre para os tribunais e os tribunais reagem politizando-se, mesmo sem querer. O resultado é uma dupla erosão: a confiança pública e a previsibilidade das regras.

No ambiente de 2026 à vista, cada ato de governo ou oposição é lido à luz do pleito, e o contencioso vira arma retórica. A Justiça Eleitoral possui poder regulamentar para dar execução fiel às leis, por resoluções, desde que não inove o ordenamento. Isso é crucial: “regulamentar” não é “legislar”.

Quando resoluções parecem criar obrigações novas, o sistema range e o debate migra ao STF. É nesse vaivém que nascem acusações de “ativismo” de parte a parte. Mas ativismo e judicialização não são sinônimos: judicialização decorre da Constituição generosa em direitos e do déficit de resposta política; ativismo é escolha interpretativa de maior intensidade.

No Brasil, a judicialização aumentou porque a política terceirizou decisões impopulares e porque a sociedade recorreu aos tribunais para concretizar direitos. O problema é quando a exceção vira regra e o rito eleitoral se confunde com a tutela da democracia como um todo. A tutela da democracia não é um cheque em branco; ela precisa de base normativa clara, motivação estrita e proporcionalidade.

O TSE guarda o processo eleitoral; o STF guarda as cláusulas constitucionais que lhe dão sentido. Quando o debate é sobre “como fazer campanha”, estamos no campo do TSE; quando é sobre “quais liberdades limitam o como”, toca-se o STF. No regime brasileiro, propaganda eleitoral tem janela legal definida e limites materiais.

A pré-campanha admite manifestações sem pedido explícito de voto, mas não autoriza abuso de meios ou confusão entre Estado e candidatura. Nessa fronteira, o “poder de polícia” eleitoral precisa ser acertivo, e não difuso. A anualidade eleitoral exige que mudanças de regras não valham às vésperas, protegendo segurança jurídica. Quando a política opera como se a campanha já estivesse em curso, cresce o incentivo a “resolver no tribunal” o que deveria ser resolvido no debate público. E os tribunais, pressionados por desinformação e hostilidade, tendem a ampliar autodefesas institucionais.

Exemplo eloquente foi a validação do inquérito sobre ataques ao STF, em meio a agressões coordenadas: um remédio duro, que seguiu vivo por emergência institucional. Na esfera eleitoral, decisões de alta repercussão como a inelegibilidade do ex-presidente por abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação demonstram a potência e o custo dessas respostas. O custo é político: cada sanção vira narrativa de perseguição para uns, de higiene democrática para outros. O ganho é normativo: o sistema reafirma que há linha divisória entre Estado e projeto eleitoral.

O desafio é calibrar.Calibrar é aplicar regra com proporcionalidade, transparência e deferência democrática. Deferência democrática significa respeitar escolhas políticas legítimas, sem abdicar do controle de constitucionalidade. Proporcionalidade ao escolher a medida menos intrusiva para proteger a igualdade do pleito. Transparência para fundamentar decisões com critérios replicáveis, acessíveis e previamente conhecidos. A confusão atual nasce também da arquitetura da comunicação em redes, que tensiona o tempo do Judiciário. A Justiça decide em meses; a opinião pública move-se em horas.

A frase que foi pronunciada:

“Não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos.”

Salvador Allende

História de Brasília

Atitude de lucidez e honorabilidade, a das professôras primárias. Suspenderam a greve, porque entenderam que o professor não é profissional para regime de fôrça ou de imposição. Resolveram aguardar as providencias do govêrno com a construção de novas residências. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

O IOF é mais um imposto colocado nas costas dos cidadãos brasileiros. O governo conseguiu mais essa vitória ao recorrer ao STF para fazer valer o aumento nesse imposto, que é regulatório e não arrecadatório, como quer o Planalto. Em muitos países, esse tipo de imposto sequer existe, porque onera a produção como um todo e inibe investimentos. Esse é um ponto crucial da política tributária brasileira e levanta uma crítica legítima indiscutível: o uso indevido do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) como ferramenta arrecadatória, contrariando sua natureza original de instrumento regulatório.

Criado com a finalidade de regular a economia, o IOF atinge especialmente o mercado de crédito, câmbio, seguros e títulos. Em teoria, sua função é atuar como uma alavanca de política monetária, aumentando ou reduzindo custos de determinadas operações financeiras para conter ou estimular a atividade econômica, controlar a inflação, ou desincentivar a especulação. Não é, portanto, um imposto estruturalmente arrecadatório, como o IR ou o ICMS.

Nos últimos anos, porém, o IOF tem sido manipulado como uma válvula de escape fiscal, usada para elevar rapidamente a arrecadação diante de déficits públicos ou para cobrir rombos momentâneos no orçamento. Isso desvirtua sua essência e imputa um custo adicional injusto à população e às empresas, sobretudo as pequenas e médias, que dependem de crédito rotativo ou empréstimos para operar. Não se iludam: o aumento do IOF afeta diretamente o crédito pessoal e empresarial, elevando o custo final de financiamentos, empréstimos e operações de leasing; os cartões de crédito internacionais, que já têm taxas altíssimas de juros; o câmbio e investimentos estrangeiros, desestimulando a entrada de capital externo no país e os seguros, que encarecem custos logísticos e operacionais em vários setores.

Esses efeitos criam um ambiente hostil para o empreendedorismo e a inovação, e penalizam o consumo das famílias, que já convivem com carga tributária altíssima — mais de 33% do PIB. Em muitos países desenvolvidos, não há equivalente ao IOF. Ou, quando existe, não se presta ao papel de arrecadação, mas sim a regulações pontuais e temporárias. É o caso de países da OCDE, onde tributos são mais transparentes e previsíveis.

No Brasil, ao contrário, o IOF pode ser alterado por mera canetada do Executivo, o que causa insegurança jurídica. Acabar com o IOF tem sido uma das condições impostas pela OCDE para a entrada do país nesse bloco. Ao recorrer ao STF para manter o aumento do IOF, como tem feito seguidamente e com êxito, o governo desrespeita o espírito do imposto e contorna o debate legislativo, ferindo o princípio da legalidade tributária. É uma “vitória” institucional que, na prática, aumenta o peso sobre o cidadão comum e sufoca, mais uma vez, o setor produtivo, já tão penalizado nesse governo.

Como vem sendo usado e abusado, o IOF se tornou mais um imposto disfarçado, em uma estrutura já sobrecarregada de tributos. Seu uso indiscriminado demonstra o despreparo do governo em buscar soluções estruturais para o equilíbrio fiscal e reafirma a urgência de uma reforma tributária profunda, transparente e voltada à simplificação e à justiça fiscal.

Nesse sentido a tão esperada reforma tributária real, capaz de livrar o cidadão de uma das maiores cargas tributárias do planeta fica empurrada para um futuro distante e incerto. Especialistas em Direito Tributário como Luiz Bichara e Vanessa Canado (Insper) destacam que o IOF é um tributo extrafiscal, com natureza regulatória, mas que claramente foi usado para aumentar arrecadação e cobrir frustrações orçamentárias, o que configuraria desvio de finalidade e abuso do poder executivo.

Também os economistas Julio César Soares, Paula Pires e Bruna Fagundes ressaltam que o decreto ultrapassou a finalidade autorizada pela lei e pela Constituição, já que não houve justificativa regulatória, tornando-se uma manobra puramente arrecadatória. Economistas de mercado e acadêmicos, como é o caso de Alexandre Schwartsman, ex-diretor do BC, afirma que usar o IOF para arrecadar “é um abuso de poder” que penaliza o crédito, especialmente de pequenas e médias empresas, e amplia desigualdades.

Também Felipe Salto (Warren Investimentos) aponta que o uso do IOF para arrecadar desvirtua sua função e deveria ser questionado judicialmente. Salto também destaca que a projeção de arrecadação crescente evidencia a mudança de propósito do imposto. Além disso, o BTG Pactual alerta que o aumento do IOF tende a frear a economia ao elevar ainda mais o custo do crédito em um contexto de Selic alta (14,75%), ampliando os efeitos negativos sobre investimento e consumo.

O consenso geral aponta para a necessidade de ajustes estruturais através de reformas e racionalização dos gastos públicos, em vez de medidas transitórias que sobrecarregam o cidadão comum e, impreterivelmente acabam nos tribunais.

A frase que foi pronunciada:

“Neste mundo nada pode ser considerado certo, exceto a morte e os impostos.”

Benjamin Franklin

História de Brasília

Concluídos os prédios dos supermercados, é preciso não esquecer de que êles devem ser entregues ao público em pleno funcionamento, e que já estão fazendo falta. (Publicado em 06.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Novo código eleitoral (PL112-2021) em análise na CCJ do Senado descarta a possibilidade do voto impresso e auditável. Pelo meno,s é o que consta no documento do relator do PL Marcelo Castro (MDB-PI). Além disso, o relatório reafirma a confiabilidade das urnas eletrônicas. Não fosse pouco, o novo código eleitoral ainda responsabiliza civil, penal e eleitoralmente todos aqueles que divulgarem notícias “falsas” sobre um modelo de pleito pra lá de polêmico e que só é usado no Brasil. Além disso o PL 112-2021 reforça a posição do TSE com relação às eleições, ao coibir críticas de eleitores e candidatos. Com isso, o projeto levanta sérias preocupações não apenas do ponto de vista eleitoral, mas, sobretudo, em relação à liberdade de expressão e ao direito constitucional à crítica política — elementos centrais de qualquer democracia sedimentada.

Um dos pontos mais polêmicos do texto é a reafirmação da confiança “absoluta” nas urnas eletrônicas e o descarte explícito do voto impresso e auditável. Ao vetar esse instrumento, que nada mais seria do que uma camada adicional de transparência e auditabilidade, o PL fecha as portas para qualquer forma de verificação física do voto, o que poderia acalmar suspeitas recorrentes — fundadas ou não — por parte de setores da sociedade, sobretudo da oposição.

É importante lembrar que o Brasil é o único país do mundo que utiliza urnas eletrônicas sem comprovante físico do voto em todo o território nacional. Países como a Alemanha, a França e os Estados Unidos mantêm mecanismos paralelos de auditoria, não necessariamente por desconfiança, mas por prudência democrática. Outro aspecto alarmante do projeto é a criminalização da divulgação de “notícias falsas” sobre o processo eleitoral. Embora o combate à desinformação seja uma pauta legítima, o texto é vago e abre margem para interpretações subjetivas, o que pode levar à perseguição de opiniões divergentes.

Há o receio de que a redação proposta permita o enquadramento de eleitores, jornalistas, comentaristas políticos e até candidatos que questionem — mesmo que com argumentos legítimos — o modelo eleitoral brasileiro. Isso obviamente reforça o temor de que se esteja consolidando uma espécie de “juristocracia eleitoral”, onde o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não apenas organiza o pleito, mas também se transforma no árbitro único da verdade sobre todo o processo, com poderes crescentes para silenciar dissensos.

O problema é que o custo pode ser a própria liberdade de expressão. O PL 112/2021 sugere que criticar o sistema eleitoral pode, em determinadas circunstâncias, equivaler a um crime. Isso é grave. O ambiente democrático pressupõe o direito de contestar, fiscalizar e propor mudanças, sobretudo quando se trata da maneira como se escolhem os representantes do povo. O novo Código Eleitoral, ao invés de promover maior transparência, estreita o debate, criminaliza a dissidência e fortalece o poder de um órgão administrativo — o TSE — que passa a atuar como legislador informal e censor em matéria eleitoral.

O discurso da confiança não pode ser usado como mordaça. Lembremos que a democracia não se sustenta apenas na confiança, mas na possibilidade de dúvida, verificação e livre expressão. O PL 112/2021, ao negar essas garantias, caminha perigosamente rumo a uma tecnocracia eleitoral blindada, onde discordar é crime e fiscalizar é heresia. O fato é que se o processo eleitoral é tão seguro quanto dizem, ele deve, necessariamente resistir às críticas venham de onde vierem e não sobreviver às custas de um silêncio forçado e intimidatório.

A frase que foi pronunciada:

“Não é o voto que garante a democracia. É a contagem dos votos.”

Tom Stoppard

Sempre assim

Retirada a faixa onde divulgavam a greve dos técnicos da UnB. O fato é conhecido e já é quase um ritual. A greve começa e, durante a semana de provas, o acordo é feito.

Geopsiquiatria

Professora da Faculdade de Medicina da UnB, Helena Moura tem artigo publicado, na seção de experts, da revista científica Lancet Regional Health, onde iniciou uma discussão sobre a necessidade de submeter os líderes mundiais a exames de saúde mental. O título do texto é Sleepy Joe.

História de Brasília

O Trânsito está retirando as placas que estão atrapalhando a sinalização da cidade. A campanha começou ontem, e deve ser estendida também à estrada parque do Aeroporto. Os cartazes desencontrados estão dando um feio aspecto a uma área que deve ser de “vegetação nativa”. (Publicada em 06.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Algum dia lá adiante, em alguma sala fria de arquivo ou em uma aula de história contemporânea, uma data de janeiro será revisitada com a distância que só o tempo permite. Aquilo que hoje mobiliza manchetes e entusiasmos será observado com olhos mais contidos, mais analíticos, menos apaixonados. Porque a memória, com o correr dos anos, tem o curioso hábito de revisar tudo aquilo que o presente consagrou como verdade. O que se celebra como firmeza, talvez soe como encenação. O que se apresenta como justiça, poderá um dia ser lido como teatro. E o que hoje é apontado como “exemplo”, amanhã pode surgir como advertência. O tempo, senhor de todas as versões, costuma expor aquilo que a narrativa cobre com o véu do interesse. O que parecia claro, nítido, consensual, com o tempo, revela suas sombras e zonas de ambiguidade.

A História — essa observadora obstinada — é feita de desconstruções. E, talvez, ao olhar para trás, veremos que aquilo que parecia um julgamento emblemático foi, em muitos momentos, também um exercício estético de poder. Um tribunal, que antes falava por acórdãos, começou a falar por câmeras e holofotes. O silêncio solene deu lugar à cadência de frases planejadas. O que era para ser técnica jurídica virou gesto midiático. E assim, sob os refletores da audiência pública, a toga trocou o peso do recato pelo brilho do palco.

Nesse novo cenário, não há espaço para recuos. O julgador virou personagem. O argumento virou roteiro. E o debate jurídico se converteu em dramaturgia institucional. A presença constante de certas figuras togadas nas telas, nas transmissões, nas redes sociais, produziu uma nova simbologia. O juiz, que antes se resguardava, agora se apresenta. O tribunal que se dizia árbitro, agora atua como protagonista. E, no espaço que deveria ser de escuta técnica, passou a ecoar slogans cuidadosamente planejados para viralizar. Há, claro, quem celebre essa transparência. Mas é preciso perguntar: até que ponto a exposição é virtude, e em que momento ela se torna vaidade? Onde termina a pedagogia democrática e onde começa a busca por influência simbólica?

A resposta talvez esteja em detalhes quase imperceptíveis — na escolha das palavras, na entonação dramática, na pausa calculada, no olhar treinado para a lente. E o que era para ser exceção tornou-se método. Assim, o tribunal, que deveria ser discreto, passou a ocupar um espaço onipresente. E, de tanto estar em cena, corre o risco de deixar de ser referência para se tornar apenas mais uma voz no ruído geral. O recado se dilui. A autoridade se desgasta. A neutralidade, essa base silenciosa do julgador, começa a ser confundida com alinhamento. Afinal, quando os intérpretes da Constituição parecem afinados demais com as vontades do dia, a própria Carta passa a ser lida como espelho de ocasião. O princípio cede lugar à conveniência. A regra vira argumento para decisões que extrapolam o texto. E a interpretação, essa ferramenta legítima, transforma-se num bisturi que corta a realidade conforme o modelo desejado. A hermenêutica jurídica — antes usada para esclarecer zonas cinzentas — passa a servir como tinta para pintar cenários de ideias políticas. Liberdades, garantias, competências, tudo pode ser redimensionado quando o juiz assume o lugar do legislador, do governante, do intérprete moral da sociedade. Em alguns momentos, o julgamento parecia menos um rito e mais uma cerimônia.

Um evento cuidadosamente embalado para consumo midiático. Os votos deixaram de convencer pelo argumento e passaram a seduzir pela forma. A dramaticidade substituiu a sobriedade. O tom categórico tomou o lugar da dúvida técnica. E a liturgia deu espaço à coreografia. Resta saber como isso será lembrado. Como se narrará essa fase? O que ficará nos livros? O que será dito nos cursos de direito? Como os jovens juristas interpretarão essas decisões daqui a duas décadas? Talvez se diga que era um tempo de exceção. Talvez se tente justificar os excessos com a gravidade dos fatos. Mas talvez também surja a consciência de que a resposta institucional, mesmo diante da crise, precisa manter seus próprios limites. Porque quando a toga se torna símbolo de poder e não de contenção, a justiça corre o risco de se parecer com aquilo que deveria combater: a manipulação.

Em regimes democráticos, o risco maior nem sempre é o autoritarismo escancarado, mas o autoritarismo justificado pela retórica jurídica. Por isso é que tantos juristas antigos alertavam: interpretar a Constituição é necessário, mas perigoso. Porque entre o verbo e a vontade, existe uma linha tênue. Paul Cliter Kuiper já dizia: “A Constituição não se interpreta, se cumpre.” Em tempos normais, essa frase pareceria simplista. Mas, em tempos performáticos, ela se torna um grito. Afinal, quando todos interpretam segundo suas verdades, a lei vira disputa de narrativas. E o que deveria unir passa a dividir. A corte, que deveria garantir o equilíbrio, move-se. Por se mover demais, deixa de ser referência para virar vetor. E assim seguimos, num tempo em que a segurança jurídica é constantemente atravessada por vontades, simbolismos, lealdades circunstanciais e construções retóricas.

A busca incessante é pela confiança de que, mesmo quando não concordamos com as decisões, sabemos que elas vêm do Direito — e não de uma agenda. Essa confiança, quando abalada, demora décadas para ser restaurada. E, talvez, lá na frente, seja disso que mais sentiremos falta.

A frase que foi pronunciada:

“Não há nada em uma lagarta que diga que ela se tornará uma borboleta.”

R. Buckminster Fuller

História de Brasília

Para os arquivos do automobilismo, aqui estão os números das chapas do desastre do Eixo Monumental:25-94 e 9-9890. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Observando o mundo ocidental hoje, um fenômeno vem chamando a atenção de muitos: a democracia, como a conhecemos, parece começar a exibir sinais de esgotamento do modelo tradicional, levando as pessoas a se assustarem com os possíveis modelos de representação popular que poderá vir a substituir a velha, boa e tradicional democracia, conforme idealizada nos anos pós-revolução francesa de 1789. Há uma fronteira tênue entre democracia e ditadura na medida em que se assiste ao crescimento de um poder, no caso, o Judiciário, cujos membros não são eleitos pela população, mas cujas medidas passam a ter caráter de decisão final e irrecorrível.

Diante desse aparente esgotamento do modelo de democracia ocidental, que outro modelo poderá ser criado, sem que ele afete a liberdade individual? Haveria, nesse caso, também uma relação entre a superpopulação mundial e os antigos direitos individuais impostos pela democracia? O homem mudou ou teria mudado o próprio conceito de democracia? O que o século XXI prepara em termos de democracia num mundo populoso e onde as mídias sociais parecem dominar, unindo e desunindo as massas? Essa reflexão é profunda e extremamente pertinente. O século XXI está, de fato, colocando, em xeque, não apenas os mecanismos de funcionamento da democracia, mas também seu sentido mais essencial: a representação da vontade popular com respeito às liberdades individuais. Há uma crise da democracia representativa, mas isso seria resultado de esgotamento ou de uma transição? Não sabemos até agora. O fato é que desde a Revolução Francesa, o modelo de democracia liberal representativa se sustentou em pilares como: o sufrágio universal; a separação dos poderes; o Estado de Direito, bem como as garantias dos direitos individuais.

Hoje, assistimos a uma crise de legitimidade geral, decorrente, talvez, da baixa participação política, com um aumento do desinteresse e desconfiança nas instituições; a ascensão do Judiciário como “poder moderador”, preenchendo vazios deixados por um Legislativo paralisado ou desacreditado, refém de seus próprios interesses. Além disso, assistimos a uma polarização extrema alimentada por redes sociais, dificultando o consenso democrático, insuflando mentiras e verdades na mesma proporção.

É claro, até aqui, que não podemos culpar o advento das redes sociais pelo esgotamento do modelo atual de democracia. Mas, lembrando ensinamento antigo, podemos induzir que onde todos têm direitos, ninguém tem direito algum. O fato é que a qualidade da democracia é dada diretamente pelo nível de educação de seu povo. Sem educação ou com uma baixa qualidade, sobretudo das escolas públicas, falar em democracia de qualidade, que atenda às exigências atuais, é perda de tempo. Talvez, esteja nesse ponto o calcanhar de Aquiles de muitas democracias, inclusive a nossa.

Por outro lado, vemos que a democracia parece mais um processo de “gestão de conflitos permanentes” do que uma expressão clara da vontade popular. Não se pode aqui desviar de um assunto espinhoso: a hipertrofia do Judiciário como sendo ou um poder necessário, ou ameaça total à democracia. Não é segredo para ninguém que o Judiciário vem se tornado protagonista em diversas democracias ocidentais — não apenas no Brasil, mas também nos EUA, Israel, Índia, entre outros países. Os desafios a essa tendência são diversos e complexos, a começar pelo fato prosaico de que os juízes não eleitos com poderes decisórios finais geram a sensação de uma vaga e perigosa “tecnocracia judicial”.

Mas é sabido que isso ocorre porque o Judiciário passou a governar por exclusiva omissão do Legislativo ou como dizem, por contenção de populismos autoritários. Esse fato pode criar um paradoxo democrático: a de proteger a democracia restringindo, cada vez mais a vontade popular. A tecnocracia nos leva por caminhos perigosos, criando uma tensão crescente entre a eficiência institucional e a legitimidade popular. Há ainda outro fenômeno a ser contemplado: a superpopulação, suas complexidades, versus os direitos individuais. Com a explosão populacional e a crescente complexidade social, o modelo clássico de “um homem, um voto” começa a mostrar seus limites práticos. O primeiro talvez seja o relativo às demandas sociais fragmentadas e identitárias, tornando o processo decisório lento e conflituoso.

Há ainda o problema dos direitos individuais, que, muitas vezes, colidem com o bem coletivo, especialmente em temas como meio ambiente, segurança, mobilidade e saúde pública. Aqui, surge um outro dilema: os direitos individuais devem ser absolutos em um mundo superpovoado e interconectado? Talvez, sempre talvez, seja necessária uma revisão geral do contrato social, sem abolir a liberdade, mas repensando seus contornos, possibilidades, tudo isso sem perder de vista seus princípios básicos.

Outras questões também são vitais como o que propõe distinguir a democratização ou nova tirania das massas, impulsionada pelo advento das redes sociais, que prometiam democratizar a informação. Hoje, há dúvidas sobre isso. Mas é prescindível notar que as mídias sociais deram uma nova amplidão ao conceito do que seja popular. Goste-se ou não, as mídias sociais deram vozes a todos, inclusive aos idiotas e, por um fato simples, eles também existem. Mas não se pode perder de vista que essa ampliação das vozes extremas, pode nos conduzir ou a desinformação e ao que chamam agora de tribalismo digital, criando uma espécie de”realidades paralelas” que podem muito bem, minar o debate público racional.

A frase que foi pronunciada:

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.”

Peter Drucker

Direito de ir e vir

As brigas entre moradores de rua e o assédio aos transeuntes das quadras na Asa Norte têm sido a marca da pouca atenção do governo. O que se vê é a falta de iniciativa e apoio para uma morada decente tanto para os abandonados quanto para os pagadores de impostos.

História de Brasília

Depois outra notícia circulou. É que havia caído um raio na antena do aparelho, e inutilizou-o. Ninguém sabe de fato a razão ou as razões, mas sabe que o equipamento está fora de uso e os médicos não foram sequer procurados para devolver o transistor que tinham sempre ao bolso. (Publicada em 29.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF), mais uma vez, ampliou o alcance do chamado foro privilegiado, ao aceitar que autoridades que ocuparam cargos com essa prerrogativa mantivessem esse instituto e, portanto, possam ser ainda julgados, originalmente, por cortes superiores. A manobra, feita para adequar dentro de certos parâmetros legais os acusados por golpe de Estado e outros crimes, vem sendo duramente criticada por juristas e mesmo por constitucionalistas, que enxergam, nessa ampliação do foro, apenas uma manobra visando dar sustentação legal ao que a própria Constituição ignora. O foro privilegiado, segundo reza a Constituição, prevê que certas autoridades no exercício de cargos públicos só podem ser julgados e processados por tribunais previamente estabelecidos.

Essa medida visa, tão somente, proteger, pessoalmente, o pleno exercício da função, sem interferências indevidas. Trata-se de uma legislação que vem desde o Brasil Colônia, mas que não encontrou guarida nas Constituições posteriores, sendo incorporada apenas na Carta de 1988. Mesmo sendo criada para garantir o bom funcionamento das instituições, essa prerrogativa acaba sendo prejudicial aos contemplados, pois restringe o direito à ampla defesa, aos processos recursais e às revisões, o que vai contra o princípio do duplo grau de jurisdição. Em seu artigo 5º, a Constituição diz claramente: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Recorrer de decisão jurídica faz parte do devido processo legal. Mesmo o Pacto de São José, do qual o Brasil é signatário, garante que qualquer indivíduo condenado por um delito tem o direito de recorrer da sentença para um juiz ou tribunal superior. Quando o julgamento é realizado pela última instância, aquela que não tem o direito de errar, os processos recursais e revisões ficam impossibilitadas. Numa situação como essa, a insegurança jurídica e as arbitrariedades se sucedem, o que acaba por macular até mesmo o que diz a lei e os estatutos de proteção dos direitos humanos. Não por outra razão, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos tem reafirmado que o duplo grau de jurisdição deve ser aplicado a todos os processos penais.

Sendo assim, todos aqueles que são julgados pelo STF não possuem direito a apelação, pois, nesse caso, não cabe recurso, o que de certa forma contraria o próprio sentido de Democracia. Nesse sentido, o foro privilegiado acaba por se transformar num instrumento prejudicial a todos aqueles que o possuem, por impedir, sobretudo, a ampla defesa. A mudança de jurisdição do Supremo, no caso da ampliação do foro privilegiado, foge ao que está disposto na Constituição e não poderia ser interpretado de outra forma pelos juízes do STF. O que ocorreu nesse caso foi, segundo o jurista Ives Gandra Martins, uma interpretação extensiva dessa Corte, que, ao mudar decisão já proferida anteriormente, incluiu, em seu julgamento de golpe de Estado, pessoas que, definitivamente, não deveriam estar sendo julgadas nesse foro.

Para Ives Gandra, os ministros togados precisam entender que quem escreve e elabora a Constituição são os representantes do povo, que foram eleitos para esse fim. A Constituição deve ser defendida com base no entendimento original do texto no momento de sua adoção. Nesse caso, ensina o jurista, o Supremo só pode decidir sobre o que os constituintes escreveram e incorporaram no texto, pois esse reflete o desejo do povo. “O Supremo, eleito por um homem só, com todo o respeito que tenho por todos os Ministros, não poderia alargar, como fez agora, sua competência para estender o foro privilegiado, até exteriorizando uma visão política bem acentuada, a fim de incluir pessoas que deveriam ser julgadas pelo juiz natural”, diz Ives Gandra, ao lembrar que o Supremo é o intérprete da Constituição e não um constituinte derivado.

A frase que foi pronunciada:

“Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi, cheguei mais longe do que mereço.Que o bem que os Constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da Nação: que este Plenário não abrigue outra Assembléia Nacional Constituinte. Porque, antes da Constituinte, a ditadura já teria trancado as portas desta Casa. Autoridades, Constituintes, senhoras e senhores, A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

O primeiro ministro reuniu-se com os líderes de todos os partidos para estudar diversoso assuntos, e ficou resolvido, invlusive, combater o empreguismo. (Publicada em 29.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Enganam-se redondamente todos aqueles que acreditam e apostam que a denúncia, oferecida agora, pela Procuradoria-Geral da República, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, irá gerar benefícios políticos e outros ganhos eleitorais tanto para as esquerdas, como para o atual governo e sua base de apoio no Congresso.

Para início de conversa, essa denúncia, há muito dada como certa, elevará as polarizações, já por demais acentuadas, a um patamar imprevisível e de possíveis consequências para todos, igualmente. A primeira lição desse caso rumoroso não foi posta em prática. Qual seja, a postura de estadista exige sempre uma posição intransigente de pacificação do país. Rompida essa posição, resta esperar pelo pior. O primeiro e preocupante sinal foi dado dentro do próprio Congresso, com os ânimos de deputados e senadores escalando para um patamar de briga generalizada.

Na realidade não há clima para apaziguamentos. Coletadas todas as imagens existentes nesse caso – lembrando aqui que muitas foram propositalmente apagadas – e colocando-as em ordem racional, o que a mente, livre de radicalismos, consegue entender é que todo esse caso, desde o início, está muito mal explicado. Nesse ponto, caberá, aos futuros historiadores, separar o que é narrativa criada e o que são os fatos verídicos e incontestáveis. Por enquanto, o que se tem de certo é que a radicalização política, que permeia o país de cima a baixo, seguramente não é uma boa conselheira.

Outro engano é pensar que essa denúncia irá aplainar os caminhos da esquerda nas eleições de 2026. Para uma situação que vai se tornando explosiva a cada momento, caberia, às instituições do Estado, buscar meios de evitar que a crise anunciada ganhe ainda mais elementos perturbadores. Aqui e ali, observam-se movimentos que tendem a somar mais ingredientes à fervura.

Nesta quarta-feira (19), o STF colocou a última pedra sobre processos que pesavam sobre o ex-dirigente petista, Antonio Palocci, anulando todas as provas contra ele, como já fizera com relação à Odebrecht. Com isso, a Operação Lava Jato, que prometia uma virada do país rumo à civilização, está morta e enterrada. Na mesma onda se observa que o governo Lula é reprovado por mais de 55% da população ouvida pelo Paraná Pesquisas. Na região Sul, a desaprovação do atual governo alcança a marca de 67%. São números preocupantes. Também preocupante é a escalada dos preços dos alimentos, ao qual o governo insiste em tirar o corpo fora, pondo a culpa pela alta nos atacadistas.

Nesse mesmo cenário ocorre a indiciação de um ministro do Supremo nos Estados Unidos. A imprensa internacional tem repercutido esse caso. Dentro desse conjunto de confusões, a Transparência Internacional acaba de afirmar que o combate à corrupção no Brasil não interessa mais às autoridades e a ninguém. Isso quando nosso país apresenta um dos mais altos pontos no Índice de Percepção da Corrupção desde 2012. “O Brasil não conseguiu interromper e reverter a tendência de queda no combate à corrupção nos últimos anos, após o fim das investigações da Lava Jato ao invés disso, a corrupção continuou a se espalhar no Estado”, diz a TI.

Enquanto a situação vai se agravando, diversos juristas se unem para dizer que o STF não possui condições de realizar um julgamento estritamente técnico. Um desses juristas, advogado e professor de Direito Constitucional, André Marsiglia, afirmou agora que a crescente polarização da Corte compromete sua capacidade de análise imparcial em casos de alta relevância política, uma vez que essa Corte vem se politizando de tal forma que são poucos os temas que possa enfrentar. “Quando o STF somou, ali em 2019, 2+2 deu cinco, todas as contas passaram a ser erradas a partir de então”, diz o professor, para quem as ações dessa Corte vão ser sempre eivadas de vícios e de uma politização inevitável.

Alguém precisa dizer isto em alto e bom som. Também o doutor em Direito processual Penal e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Aury Lopes Jr considera errado que o caso Bolsonaro continue sob a análise do Supremo. Para ele, esse julgamento deveria ocorrer na primeira instância, já que Bolsonaro não ocupa mais o cargo público com foro especial no STF. Além disso, diz o jurista, é errado que o caso continue sob a análise do ministro Moraes, relator da investigação.

Para ele seria salutar para a credibilidade do STF que Moraes se declarasse suspeito, devido a seu intenso envolvimento na fase investigatória e também” por ter sido alvo do suposto plano desse grupo”. “Quando você é chamado a tomar várias decisões sobre o caso – como durante a fase de inquérito – e você tem que julgar esse caso, você está contaminado.” Diz. É toda uma sucessão e encadeamento de acontecimentos que irão exigir enorme responsabilidade de todos esses participantes para que o caldo não entorne de vez.

A frase que foi pronunciada:

“Desconfio de todo idealista que lucra com seu ideal.”

Millôr Fernandes

História de Brasília

Na inauguração da Sucursal dos Diários Associados estavam presentes o Primeiro Ministro, Tancredo Neves, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, o prefeito Sette Câmara, o ministro Oliveira Brito, o lider da maioria Martins Rodrigues, e muitas outras autoridades. (Publicada em 26.04.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Longe da presunção e da imodéstia de pretender indicar quais os corretos caminhos da Justiça aos doutos juízes, mesmo num momento em que se assiste a um protagonismo cada vez maior dessas instituições na vida pública do nosso país, nunca é demais expressar o desejo de buscar respostas claras para uma dúvida que vem incomodando boa parte de nossos cidadãos: afinal, o que é justiça? Seria aquilo que exala da cabeça ou do fígado dos magistrados ou aquilo que expressa a letra fria das leis?

Independentemente dos resultados que possam advir dos vereditos, essa é uma discussão válida. Nos casos tipificados em nosso Código Penal, nos quais estão elencados os mais diversos tipos de crime e suas respectivas punições, o veredito, quando foge do poder de decisão do juiz, é levado a júri popular, em que a voz de Deus parece ser ouvida e tudo é resolvido sem maiores dificuldades. Nessa seara, as decisões são mais tranquilas, apoiadas na ciência humana do direito.

Mas a questão toda não é essa. O problema em dar uma resposta aceitável pelo cidadão escala uma montanha íngreme e perigosa, quando se busca saber o que é justiça no mundo político. Decerto que essa é uma discussão que, por suas características próprias, vai se transformando, cada vez mais, num tema tabu e, como tal, deveria ser deixada de lado, pois esses são tempos de grande confusão.

Sabe-se que a justiça é tudo o que está em conformidade com o direito, pois não parece razoável questionar a justiça de sua causa, principalmente, quando o que está em jogo é a ordem social e uma pretensa igualdade entre todos. Também, aqui, não se pode dissociar justiça de igualdade. O que é certo, nesses caminhos sinuosos percorridos pela justiça, é que justiça não é vingança ou feita como retribuição.

Um item da maior importância, a dar o norte à justiça, é o da liberdade. Nesse quesito: a maior de todas as leis, ou seja, aquela que deveria prevalecer sobre as demais. No nosso caso, a Constituição de 1988, que traz logo em seu preâmbulo, a questão da liberdade e como a justiça poderá ser feita por esses caminhos.

Para um país que conheceu de perto as desumanidades praticadas no período da escravidão, nada mais natural. Assim, estão arroladas, na Constituição em vigor, a liberdade de ir e vir; a liberdade de expressão; a liberdade de pensamento; e a liberdade de manifestação. Mais do que esses conceitos básicos, é preciso refletir e entender para que servem as leis. A resposta mais aceitável, nesse caso, seria para fazer justiça. Alguns diriam que são para manter a ordem social. Outros dirão que serve para proteger os direitos das pessoas. Outros ainda dirão que serve para que possamos confiar no governo. Os mais antenados dirão, de forma certeira, que é para fazer justiça. Ocorre que a justiça é feita basicamente com a união de pessoas no combate diário às injustiças. Sejam elas quais forem. Nesse sentido, a justiça diz respeito a todos, e não somente aos juízes.

Se todos não se unirem para combater as injustiças, absolutamente ninguém escapará um dia de ser também injustiçado. É como repetia o filósofo de Mondubim: “Vivemos um ao lado dos outros, mas não em união com os outros”. Temos que nos defender uns aos outros contra as injustiças. Por isso é que, numa sociedade em que prevalecem o egoísmo e a indiferença, as injustiças ocorrem com mais facilidade. Não por outra razão, a tão almejada paz exige da justiça, além da verdade e liberdade, um atributo pouco explorado, mas essencial, que é o amor. Nesse caso o amor e respeito pelo próximo, afinal nós mesmos somos esse próximo.

Podemos inferir que os caminhos da justiça são mais planos e retos quando todos passam a somar forças contra as injustiças.

A frase que foi pronunciada

“A justiça é a rainha das virtudes republicanas e, com ela, se sustenta a igualdade e a liberdade.”

Voltaire

2D

Com uma exposição criativa, Murilo Frade retrata Expressões em 2D: do daltonismo à dislexia. No Espaço Cultural Athos Bulcão, no Flyer do Plenário da CLDF. A abertura será no próximo dia 12, e seguirá até 7 de março. Veja o portfólio no link Visto, lido e ouvido – 2D.

Desleixo

Assunto que tem despertado o interesse de legisladores é o consumo de flúor pelos brasileiros e as consequências para a saúde. Da água à pasta de dente. Assim como a margarina, que passou se esgueirando da lei turbinada pelo lobby, pode ser que nada aconteça em favor dos consumidores.

História de Brasília

Do meio da coluna em diante, o sr. Hélio Fernandes deixou de atacar o sr. Laranja Filho, e passou a enumerar suas ‘providências” para “moralizar a companhia. (Publicada em 25/4/1962)