Tag: #GovernoLula

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

O que antes era murmúrio de rua, agora se converte em transmissões ao vivo, publicações virais e denúncias compartilhadas em escala massiva. As ferramentas digitais concederam ao cidadão comum a possibilidade de atravessar o abismo histórico entre governantes e governados, realizando uma travessia que não depende mais da mediação de jornais, partidos ou lideranças tradicionais.

Talvez não se imaginasse que a chegada das tecnologias digitais de comunicação, sobretudo as redes sociais alimentadas pela internet e pela expansão das chamadas big techs, não alteraria a rotina da política nacional, que até então caminhava em ritmo lento, quase protocolar, como se seguisse uma partitura herdada do século passado. A rede transformou em protagonistas aqueles que antes ocupavam apenas a plateia do espetáculo político. De repente, multidões até então invisíveis puderam atravessar, ainda que virtualmente, as barreiras simbólicas que mantinham intocados os espaços nobres do poder, inundando com sua presença os corredores que se julgavam exclusivos e intocáveis.

Esse movimento, longe de ser mero acidente, é consequência natural do caráter expansivo da comunicação em tempo real: quanto maior a opacidade das decisões, mais irresistível se torna o impulso coletivo de investigar, questionar e expor o que permanece guardado. Se antes a curiosidade popular se restringia às esquinas, janelas e portas entreabertas, hoje encontra recursos muito mais poderosos para observar o cotidiano das elites políticas.

A reação institucional, previsível, veio carregada de desconforto e de justificativas solenes: incomodados com a entrada súbita e desordenada das massas digitais nos domínios do Estado, os detentores do poder passaram a tratar esse movimento como ameaça. O esforço de contenção se traduziu em propostas legislativas, em normas regulatórias e em discursos que evocam a necessidade de proteger a democracia de perigos difusos. As fakenews e os chamados discursos de ódio, problemas reais, mas complexos, surgem nesse cenário mais como pretextos do que como causas; funcionam como máscaras discursivas para justificar medidas cujo objetivo último é restringir a circulação de informações e restaurar a distância confortável entre a população e os núcleos de decisão.

É nesse contexto que se inscreve a discussão em torno do Projeto de Lei 2630, apresentado como marco regulatório das redes sociais e, na prática, transformado em campo de batalha sobre os limites da participação popular. O debate formal se concentra nos aspectos técnicos, mas o que está em jogo é algo mais profundo: trata-se de decidir se os cidadãos terão ou não o direito de atravessar o mar simbólico que separa dois territórios. De um lado, a sociedade, ruidosa, desigual e impaciente; de outro, os palácios, espaços onde o poder se protege e se perpetua. Não é casual que a presença das massas nesses ambientes seja lida como ameaça. Desde a formação da República, elites políticas e econômicas empregam mecanismos legais e informais para resguardar privilégios e neutralizar qualquer forma de intromissão popular.

A insistência em justificar restrições à participação digital em nome da ordem, da segurança ou do combate à desinformação revela, mais do que zelo democrático, uma dificuldade histórica de conviver com a transparência. Ao bloquear a entrada do povo nos bastidores do poder, o que se preserva não é a qualidade da informação, mas a estabilidade de um arranjo que depende justamente da distância entre governantes e governados. O incômodo que a multidão causa não reside em sua desorganização ou em sua linguagem rude, mas no simples fato de existir e se fazer presente em um espaço que, por décadas, pretendeu ser reservado a poucos.

Em última instância, o que se desenha diante dos olhos é uma coreografia de distrações, cuidadosamente elaborada para transferir a responsabilidade da crise. Aponta-se a tecnologia como culpada, quando, na verdade, o verdadeiro problema é a incapacidade das elites de aceitar que o monopólio da informação e da narrativa se rompeu. Demonizam-se as redes sociais não porque falham, mas porque cumprem, ainda que de modo imperfeito, a função de colocar o povo em contato direto com os bastidores do poder. É mais fácil responsabilizar o meio do que admitir a fragilidade de um sistema político que se sustenta no silêncio, nas estratégias veladas e na exclusão.

A frase que foi pronunciada:

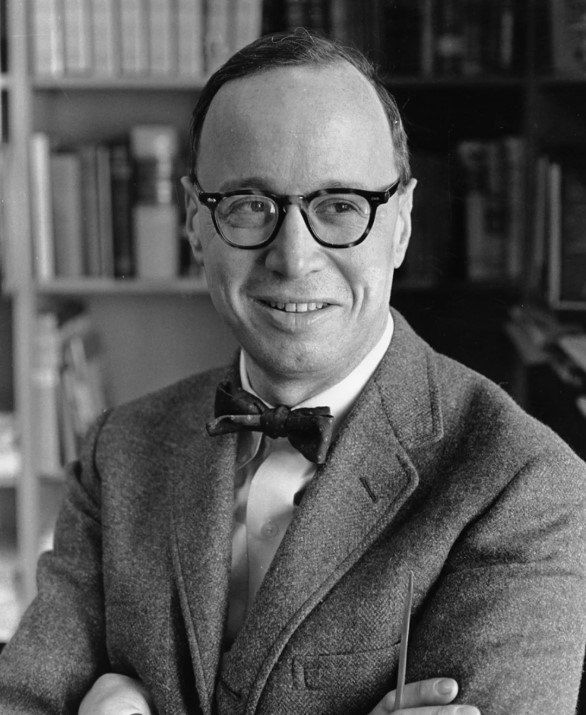

“A ciência e a tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a tradição e o mito moldam nossa resposta.”

Arthur Schlesinger

Sempre improvisado

Logo que acidentes naturais acontecem no mundo civilizado, filmagens mostram a reconstrução dos locais em apenas alguns dias. Pontes, prédios, moradias, tudo reconstruído profissionalmente em pouco tempo, com a preocupação de devolver a rotina tranquila aos cidadãos. Em Brasília, a lente mostra semáforos quebrados na altura da 513/313 norte e 515/315 norte, onde os motoristas atravessariam a W3. A solução não foi consertar o equipamento imediatamente. Foi desviar o trânsito do local já por duas semanas.

História de Brasília

O Iate Clube fez um estacionamento mais racional, e pôs um guarda orientando os motoristas. O único que estava errado era um chapa verde e amarelo da Câmara, que não daremos o número para não contrariar a senhora que o estava utilizando no clube. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Com o anúncio dos novos aumentos nas contas de luz e de IPTU, fica fácil demonstrar que, na equação que combina estatismo mais sanha arrecadatória, os números não fecham nem hoje, nem amanhã. Na verdade, tendem a ficar insustentáveis. A ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher já havia resumiu adequadamente esse nosso dilema: “o problema do socialismo é que, cedo ou tarde, você fica sem o dinheiro dos outros”. A frase com o peso de um elefante por sua realidade cruenta era comum nos seus discursos dos anos 1970/80, e era uma crítica direcionada aos Estados inchados, que dependem de tributar cada vez mais para manter gastos crescentes de uma máquina inchada e improdutiva.

Von Mises (1881-1973), economista austríaco, foi mais fundo nessa análise: sem preços de mercado (e com incentivos distorcidos), o planejamento central não consegue alocar recursos com eficiência; a conta aparece como desperdício, estagnação e, por fim, necessidade de arrecadar infinitamente mais.

Depois de cair para 32,44% do PIB em 2023, a nossa carga tributária bruta subiu de forma relevante em 2024: estimativa oficial do Tesouro aponta 32,32% do PIB (metodologia “governo geral”), +2,06 p.p. em relação à métrica comparável do ano anterior nessa série. Ou seja, mais peso de tributos sobre a economia num ciclo curtíssimo.

No plano federal, houve reforço de receita com novas bases e fechamento de brechas, por exemplo, a Lei 14.754/2023, que tributa offshores e fundos exclusivos a 15% a partir de 2024; além de reonerações em combustíveis e outras medidas que elevaram a arrecadação recorde de 2024 e mantêm 2025 em trajetória ascendente. Isso melhora o caixa no curto prazo, mas também pressiona o contribuinte formal. O que o contribuinte enxerga é que, na área de arrecadação, há sempre um mecanismo de aperfeiçoamento no arrocho dos tributos, mas que não é acompanhado por uma melhora na forma como esses recursos são gastos. Pelo contrário: quanto mais se arrecada, piores se tornam a qualidade nos investimentos do governo.

Uma das ideias mais provocativas da economia tributária, a Curva de Laffer, ganhou notoriedade nos anos 1980, quando o então presidente americano Ronald Reagan a usou como justificativa para cortes de impostos. De maneira simples, a curva mostra que existe um ponto ótimo de tributação. Na ponta esquerda, com alíquotas muito baixas, a arrecadação é pequena porque o governo cobra pouco. Já no extremo direito, quando a alíquota se aproxima de 100%, a arrecadação também despenca: se tudo o que alguém ganha vai para o Estado, não há incentivo para trabalhar, investir ou produzir. Entre esses dois extremos, há um ponto de equilíbrio em que a carga tributária é suficiente para garantir receita ao governo sem sufocar a economia.

Quando os impostos ultrapassam esse nível, o efeito é perverso: empresas reduzem investimentos, trabalhadores desistem de formalizar renda, cresce a sonegação e, em casos mais graves, ocorre a fuga de capitais para outros países. O resultado é paradoxal: alíquotas mais altas podem levar a menos dinheiro no caixa do governo.

No Brasil, a discussão sobre a curva de Laffer volta à tona sempre que estados elevam o ICMS ou quando o governo federal busca novas fontes de receita. Economistas lembram que, em um país onde a carga tributária já supera os 32% do PIB, aumentos adicionais podem empurrar mais gente para a informalidade ou estimular a saída de investidores, reduzindo a própria arrecadação no médio prazo. Com isso, fica claro que a arrecadação não cresce indefinidamente junto com os impostos. Existe um ponto em que insistir em mais tributação significa, na prática, cavar o próprio buraco fiscal. É nesse ponto em que estamos agora. E vem aumentos por aí. Na energia, a ANEEL autorizou reajustes tarifários médios em 2025 (ex.: 5,83% na Enel SP, 3,59% na Light RJ, 4,41% na Cemig MG). Mesmo com bandeira verde em agosto/2025, o efeito estrutural dos reajustes pesa na “conta de luz”.

No imóvel, IPTU é municipal e varia por cidade; São Paulo corrigiu 4,3% em 2025 (sem tocar na planta genérica), um exemplo do movimento de atualização que aumenta a conta do contribuinte urbano. A ideia do governo é cobrar o IPTU com base no valor venal ou de mercado do imóvel, numa aritmética que pode elevar esse imposto em quase 50%. Por outro lado, copiando o que faz o governo federal, muitos governos estaduais subiram as alíquotas modais do ICMS em 2024 e 2025 (RJ para 22%; BA 20,5%; PR 19,5%; e novos aumentos em 2025 como MA 23%, PI 22,5%, RN 20%). Isso eleva preços ao consumidor e custos das empresas, mais um canal de “extração” tributária.

Para se ter uma ideia dessa loucura em impor tributos, o chamado impostômetro (ACSP) registrou que, até 20 de agosto de 2025, os brasileiros já haviam pago R$ 2,5 trilhões em impostos no ano, ou seja, um novo patamar simbólico da imensa carga tributária sobre a economia e sobre os brasileiros. A tática parece ser acabar primeiro com a classe média, depois com os mais ricos. Os mais pobres vão de roldão no fim das contas.

A frase que foi pronunciada:

“Uma moeda sólida é condição sine qua non para uma sociedade próspera.”

Arthur Laffer

História de Brasília.

A origem do emprego é interessante. Trata-se de um rapaz da Bahia, residente em Goiás, que não tinha trabalho. O deputado Anísio Rocha recomendou-o a Geraldo, dono do restaurante e foi assim que surgiu o emprego mais original dos últimos tempos. (Publicada em 09.05. 1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Pelo o que se tem apurado até aqui, o rombo provocado pelos descontos criminosos aos aposentados chega a cifra indecente de R$ 90 bi. Sem dúvida, uma fortuna que ainda faz muita diferença nas mãos daqueles de direito. Nesse mais um escândalo do nosso país, temos que até mesmos idosos não foram poupados da sanha do banditismo. Mãos aos alto, vovôs e vovozinhas! O pior de tudo é que, na origem desses descaminhos, figura o INSS, que deveria, por lei, direito e ética, a proteção aos aposentados. Há os que já dizem publicamente que foi o INSS que desviou os recursos dos aposentados. Isso soa incrível… Mas é o que falam. Incrível e, ao mesmo tempo, trágico.

Quando se fala em um rombo da ordem desse montante, não se trata apenas de cifras, mas do destino de milhões de vidas que dependem diretamente da aposentadoria para sobreviver. A ironia cruel é que o próprio órgão, que deveria zelar pela segurança e pelo respeito aos idosos, aparece como protagonista de um enredo de negligência — ou pior, de cumplicidade. O país que já naturalizou escândalos de corrupção, desvios e má gestão, agora, assiste a um dos crimes mais perversos: atacar os mais vulneráveis, aqueles que trabalharam uma vida inteira e hoje deveriam colher algum amparo. Mais grave ainda é perceber como essa suspeita sobre o INSS fere de morte a confiança em uma instituição central para a seguridade social brasileira.

Se confirmada a participação direta ou indireta do órgão, o escândalo deixa de ser apenas contábil e passa a ser um crime do próprio Estado, que se volta contra seus próprios idosos rompendo qualquer pacto de ética social. O bom desse mais novo enredo é que a CPI sobre o caso vai fazendo seus estragos e já adianta o pedido de prisão preventiva contra 21 nomes ligados ao esquema. Como não podia deixar de ser, o nome de cada personagem dessa novela brasileira é espetacular. Membros da CPI já suspeitam que se os trabalhos da Comissão forem nesse embalo, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode acabar com quase 500 pessoas presas ou com mandatos de prisão. O elenco é grande. A maioria ligada diretamente ao INSS. Esse rio mal cheiroso parece vir de dentro da Previdência, mas noticia-se ter também sua nascente dentro do próprio ministério. É a ação deletéria da política sobre a máquina pública do Estado. Na verdade, o Brasil estatizou até a política, ao oferecer bilionários fundos partidários e eleitorais e ainda permitir que bancadas partidárias inteiras se sentem à mesa do banquete onde o Estado é servido como acepipe.

A CPMI que hoje se desenrola em Brasília não poderia vir em momento mais simbólico: praticamente um ano antes das próximas eleições, quando o país inteiro já se encontra em clima de disputa política. O que a apuração tem mostrado até agora é que não se trata de um crime difuso ou sem rosto. Há indícios claros de paternidade: os esquemas teriam sido gestados ao longo de governos de viés progressista em conluio com estruturas tradicionais de poder como sindicatos, associações de classe e federações. Esses braços políticos, historicamente usados para sustentar projetos partidários, aparecem agora como engrenagens de uma máquina de desvio, funcionando na sombra sob a justificativa da “defesa dos trabalhadores”.

Essa ligação levanta uma contradição gritante. Aqueles que se apresentavam como defensores dos mais humildes, dos aposentados, dos que “construíram o Brasil”, podem ter sido os mesmos que traíram a confiança dessa base social. A CPMI, portanto, não investiga apenas um rombo financeiro: investiga a hipocrisia de um discurso político que se alimentou até da vulnerabilidade dos idosos.

O momento político amplia ainda mais a gravidade. A revelação de que sindicatos e entidades ligadas ao espectro da esquerda participaram, direta ou indiretamente, desse sistema de saque pode se transformar em um terremoto eleitoral. A narrativa de proteção social, que sempre foi bandeira desse campo político, pode ruir diante da constatação de que, na prática, o que houve foi um ataque direto ao bolso e à dignidade dos aposentados. Fosse deixado apenas ao escrutínio dos aposentados, 2026 poderá ser a pá de cal na cova de certas legendas.

A frase que foi pronunciada:

“Vamos retomar a política de valorização permanente do salário-mínimo. E estejam certos de que vamos acabar, mais uma vez, com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nestes tempos de destruição. Vamos dialogar, de forma tripartite – governo, centrais sindicais e empresariais – sobre uma nova legislação trabalhista. Garantir a liberdade de empreender, ao lado da proteção social, é um grande desafio nos tempos de hoje.”

No discurso de posse do presidente Lula, em 01 janeiro de 2023.

História de Brasília

Só nas proximidades de Brasília poderia acontecer isto. O Restaurante Geraldo, de Nova Flórida, contratou com salário mínimo , um funcionário que tem, no registro de empregados, a profissão de caçador. Recebeu uma espingarda, sai de madrugada e volta à tarde trazendo a caça para o preparo do almoço da freguesia. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Discussões sobre taxar grandes fortunas e investimentos dos chamados super-ricos, por mais antiga que seja, insiste em ressurgir nos corredores do poder como se fosse a mais brilhante das inovações econômicas. Não é. A história política e econômica mundial já forneceu inúmeros exemplos, em distintas épocas e contextos, demonstrando que tais medidas, quando gestadas às pressas, apenas para cobrir déficits ou aplacar pressões sociais, pouco ou nada alteram a realidade estrutural de um país. A insistência nessa tecla, travestida de justiça social, não se sustenta diante da experiência acumulada. É como um disco arranhado que volta sempre ao mesmo refrão, mas sem convencer a plateia que já percebeu a falsidade da melodia.

Curioso, ou talvez trágico, é que mesmo após sucessivos fracassos, governos continuam a apostar nesse expediente. Apresenta-se ao povo a imagem de que se trata de uma correção moral, de uma reparação simbólica contra desigualdades que seriam responsabilidade exclusiva dos detentores de grandes patrimônios. Nada mais ilusório. Essa retórica, ao mesmo tempo sedutora e maniqueísta, transfere, para uma classe social determinada, a culpa pelos males que têm raízes bem mais profundas: a ineficiência administrativa, o gasto público descontrolado, a corrupção endêmica e, sobretudo, a incapacidade do Estado de reformar a si mesmo. É mais fácil apontar o dedo para os ricos do que olhar para dentro dos palácios governamentais, onde se tomam as decisões que repercutem, quase sempre negativamente, na vida de todos.

Diferentemente das pessoas, o capital não tem nacionalidade nem apego emocional à terra em que repousa. Move-se silenciosamente, atraído pela previsibilidade, pela estabilidade e pela segurança. Se um país ameaça, pela via tributária, confiscar parte relevante, não hesitará em buscar outros destinos. Há, no mundo, um mercado ávido por acolher investimentos, e dele participam países que competem, justamente, oferecendo menos risco e mais confiança. Por isso, quando o governo anuncia que arrecadará dezenas de bilhões com uma nova taxação, como se fosse um maná caído do céu, omite o detalhe de que essa previsão já nasce falha. O que se projeta como R$ 54 bilhões, em cálculos otimistas, dificilmente se confirmará diante das múltiplas rotas de fuga que o capital encontrará.

Enquanto isso, permanece inalterada a essência da economia real: são os empresários, os investidores e os empreendedores que, por meio de suas iniciativas, criam empregos e dinamizam cadeias produtivas. A demonização dessa parcela da sociedade, embora útil como discurso político, ignora que é dela que depende, em boa parte, a geração de riqueza do país. Nas economias centralizadas, onde o Estado se impõe como único motor, a história já mostrou os resultados: escassez, burocracia sufocante, desestímulo à inovação e, por consequência, pobreza generalizada. No entanto, governos efetivamente democráticos, que deveriam aprender com tais exemplos, preferem repetir o erro, com roupagens modernas, mas com igual essência.

Tão proclamada e tão raramente praticada, a verdadeira justiça tributária exigiria uma postura diversa. Antes de qualquer nova cobrança, seria necessário reconhecer os próprios erros, admitir a irresponsabilidade nos gastos, a falta de planejamento, a persistência de desvios e privilégios. Esse gesto de humildade, embora raro, seria o primeiro passo para uma correção de rumos. Mas a política, com frequência, prefere a conveniência à sinceridade.

Não se pode ignorar ainda que os grandes grupos econômicos, dada a influência que possuem nos diversos setores da vida nacional, inclusive na máquina pública, dificilmente são pegos de surpresa. Possuem canais de informação privilegiados, relações estratégicas e mecanismos jurídicos que lhes permitem antecipar-se a qualquer investida arrecadatória. Quando a lei entra em vigor, já trataram de blindar seus ativos, transformando-os em fundos de previdência, transferindo-os ao exterior ou utilizando instrumentos financeiros que os protejam. O Estado, que se julga esperto, invariavelmente, chega atrasado à corrida.

Quem fica preso à armadilha é o cidadão comum. Para ele, não há paraísos fiscais, nem fundos blindados, nem assessorias jurídicas sofisticadas. Paga-se o preço da arrecadação mal conduzida e da ineficiência pública com impostos cada vez mais pesados sobre consumo, sobre trabalho, sobre serviços básicos. A farsa da taxação dos super-ricos não se reverte em alívio para os mais pobres, não reduz tributos indiretos, não amplia a justiça social. É apenas um jogo de cena, no qual se anuncia um castigo para poucos e se impõe, em silêncio, uma carga ainda maior para muitos.

Se o governo, de fato, desejasse aumentar sua arrecadação sem ferir a confiança dos investidores e sem promover a evasão de capitais, poderia voltar-se para si mesmo. O combate sistemático à corrupção, que corrói recursos bilionários todos os anos, teria efeito muito mais robusto e imediato. A revisão de privilégios de altos cargos, frequentemente sustentados por salários e benefícios muito acima da média, traria credibilidade às medidas de ajuste. Mas essa agenda, todos sabemos, é incômoda.

A frase que foi pronunciada:

“Nós temos um problema que é uma deficiência cultural no Brasil. Todo benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar num estado, para que a gente possa evitar crise econômica – e eu já fiz muito –, você dá por um ano, por dois anos… Quando você quer tirar, é muito difícil, as pessoas querem que seja permanente”.

Presidente Lula

História de Brasília

Uma nota para os que falam no retorno da Capital; há vagas em todas as escolas do Plano Piloto para qualquer ano do curso primário. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Na equação matemática que analisa a variação nos números da riqueza de um indivíduo ou empresa, não há lugar para variantes que representem perdas ou diminuição de patrimônio. Ao primeiro sinal de que essa variação na riqueza tende a decrescer, soa o alarme e as luzes vermelhas, indicando que é hora de proteger o capital. Em toda a parte e em todo o tempo da história humana, o senso de proteção dos bens é uma atitude natural. A questão é simples: se você não cuida de proteger o que é seu por direito, não espere que outros venham a fazê-lo em seu lugar.

Na atual situação de penúria econômica em que vive o Brasil, resultado, como sabemos, da ação perdulária da atual gestão do país, não chega a ser estranho que parte da população mais rica tenha escolhido o caminho do aeroporto para salvaguardar a si e a seus bens. Não tendo a quem mais culpar pelos descaminhos das finanças, o governo, movido por ideais de matizes socialistas, passou a mirar nos mais ricos, acusando-os primeiro de serem insensíveis à evidente bancarrota nacional, para depois justificar um conjunto de medidas draconianas, visando dilapidar também todo e qualquer patrimônio privado, na forma de novos e escorchantes impostos.

Pelo o que foi divulgado, a intenção é impor uma tributação progressiva para aqueles que o governo chama de super-ricos. Ora, ora, ora, se fosse para tributar, com essa sede, os muitos super-ricos que compõem o atual governo, a medida ficaria de bom tamanho. Mas nesse lado do muro não se mexe em nada. A questão está do outro lado e recai, principalmente, sobre os empresários que nada devem ao governo e estão fora do clube dos campeões eleitos. Como aqueles que geram riquezas não padecem do mal da burrice, a solução é colocar o dinheiro nas malas e sair o mais rapidamente do país. Quem entende minimamente da aritmética das finanças, e percebe a ladeira abaixo em que vai rolando o país, sabe que nem com todo o dinheiro arrancado dos super-ricos seria possível salvar o Brasil. Também nesse ponto, a questão é simples: não é o dinheiro que falta ao país, e sim a boa gestão dos recursos que já possui e que nos tornaram o país com a maior carga tributária do planeta. É como repetia o filósofo de Mondubim: quem não respeita os centavos, não respeita os milhões, pois dinheiro não aceita desaforo e por ele não se deve nem brigar, nem brincar.

No Febeapá que assola o Ministério da Economia, ninguém está livre de ser tungado, até que mostre os bolsos vazios virados ao avesso. É claro que a culpa pela falência anunciada não é dos super-ricos, mas tão só e exclusivamente da atual desastrosa gestão do país. Mas isso não se diz. Êxodo de milionários: Para se ter uma ideia do desastre que é mirar nos super-ricos, acusando-os de serem os responsáveis por mais essa crise, temos que em 2025, o Brasil deve registrar a saída líquida de cerca de 1.200 milionários (pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão), um recorde para a América Latina, o que representa uma perda estimada de US$ 8,4 bilhões em riqueza transferida para o exterior. Isso também marca um aumento expressivo de 50% em relação a 2024, quando apenas cerca de 800 milionários deixaram o país.

Esse movimento para fora, coloca o Brasil como o 6º maior país no êxodo global de milionários em 2025, atrás apenas do Reino Unido, China, Índia, Coreia do Sul e Rússia. Entre os principais destinos desse pessoal incluem EUA (notadamente a Flórida), Portugal, Ilhas Cayman, Costa Rica e Panamá, ou seja. onde seu dinheiro é respeitado. Essa migração certamente valida a impressão de que os mais ricos, alertados por instabilidade política, carga tributária elevada, insegurança e gestão econômica problemática, estão realmente buscando proteção para seus bens (e suas famílias) em outros lugares bem longe do Brasil e do seu governo. Outros dados também influenciam nesse êxodo como a percepção de que a corrupção continua altíssima: 59,1% dos brasileiros relatam ter “pouca ou nenhuma” confiança na imparcialidade do sistema judiciário.

Além disso, 90,1% acham que políticos são raramente ou nunca punidos, número que sinaliza descrédito institucional profundo. Talvez, não seja surpresa nesse momento que a apropriação de gestão econômica também está sob fogo: pesquisas entre janeiro e fevereiro de 2025 mostram desaprovação da gestão presidencial muito superior à aprovação, chegando a 51% de reprovação e apenas 24% de aprovação. Por outro lado, as preocupações com inflação, carga tributária, economia e reforma tributária são predominantes entre os brasileiros, sobretudo, a inflação foi apontada por 75% como o maior problema econômico do nosso país hoje.

O sistema tributário brasileiro e a burocracia são reconhecidos como um dos principais entraves às empresas: o chamado “Custo Brasil” inclui infraestrutura deficiente, carga tributária alta e complexa, o que torna a indústria menos competitiva, segundo levantamento recente. A política de taxação agressiva contra os mais ricos, em especial propostas como maior tributação sobre patrimônio, herança e dividendos, parece uma contradição flagrante: em vez de aumentar a arrecadação, pode acelerar a fuga de pessoas e recursos, diminuindo a base tributável efetiva e fragilizando ainda mais o país. É o tiro no pé que faltava. Além disso, a saída anual de 1.200 milionários representa não só uma perda imediata de capital, mas também de poder influente, investimentos, empregos e inovação, fatores críticos para recuperação econômica. Ignorar falhas de gestão, corrupção e baixa confiança pública, ao atribuir a “falta de respeito por centavos” apenas a um grupo econômico, desvia o foco do núcleo do problema: a derrocada estrutural vem da má administração, e não da concentração de riqueza per si.

A frase que foi pronunciada:

“Sell in may and ago away”. (Venda em maio e vá embora)

Provérbio do Mercado Financeiro

História de Brasília

O senhor Martins Rodrigues, que reside em Brasília, e que daqui a pouco arrasta o pé , bem poderia patrocinar essa causa em benefício do Distrito Federal, com a autoridade de líder da maioria. (Publicado em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Fenômeno mais grave manifesta-se na ponta do sistema de saúde e não é só o sucateamento de unidades ou a superlotação crônica de hospitais e postos de atendimento. A deterioração do vínculo humano entre profissionais de saúde e pacientes é um grande problema. Nesse estágio, quando o cidadão finalmente obtém atendimento, relação que deveria pautar-se pela escuta e pelo cuidado, transforma-se, muitas vezes, em distanciamento e impessoalidade. Alunos não são preparados para esse contato. A notícia de uma doença séria é dada pelo profissional de uma forma banal e sem empatia.

Em outra perspectiva, casos de tensão e violência verbal, e por vezes física, multiplicam-se nas áreas de espera dos serviços públicos. Aglomerações, filas extensas e sensação de abandono desencadeiam hostilidade, invasões de consultórios e conflitos que se tornam rotina. Transferir a culpa, exclusivamente, para médicos e atendentes é um equívoco: tal simplificação não apenas obscurece as causas profundas do problema, como agrava a desmotivação e o desgaste desses profissionais, comprometendo ainda mais a qualidade do serviço.

Recursos federais destinados à saúde, embora elevados, mostram-se insuficientes frente à demanda. A Lei Orçamentária Anual de 2025 prevê R$ 245 bilhões para o setor (Agência Senado, 2025), valor significativo, mas inadequado para atender ama população superior a 203 milhões de habitantes (IBGE, 2024). Insuficiência não se resume à quantidade; a qualidade da gestão também é crítica. Alocação deficiente de recursos, ausência de planejamento de longo prazo e escolha de dirigentes sem critérios técnicos reduzem a capacidade do sistema de responder eficientemente às necessidades da sociedade.

Outros setores essenciais recebem o reflexo do desempenho da saúde pública, como educação e segurança. Prioridade estratégica ausente e condução condicionada a interesses imediatistas e conveniências administrativas produzem serviços precários e corroem a confiança da população no Estado. Má gestão combinada com mau uso das verbas são o principal fator corrosivo que se propaga do topo às instâncias mais elementares do atendimento. Profissionais de linha de frente, sobrecarregados, enfrentam pressões constantes e tornam-se alvo direto da insatisfação popular. Consequência inevitável é o cidadão frustrado em seu direito constitucional a um serviço público digno.

Desumanização não surge só do contato individual entre servidor e usuário, emerge de negligência institucional sistemática. O distanciamento das instâncias decisórias em relação à realidade concreta da população alimenta impessoalidade. Superar esse quadro exige um compromisso político autêntico com gestão eficiente e transparente dos recursos, aliado a investimentos proporcionais à complexidade do sistema. Reverter o endurecimento das relações requer políticas públicas que resgatem caráter humano do atendimento, incluindo capacitação contínua de equipes, melhoria das condições de trabalho, redução da sobrecarga operacional e valorização profissional baseada em mérito e competência técnica. Sem tais medidas, a saúde pública permanecerá presa ao ciclo de ineficiência e desgaste social. Um exemplo de que é possível trabalhar com verba pública e oferecer qualidade ao contribuinte: A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, que é uma instituição pública federal vinculada à Fundação das Pioneiras Sociais, é mantida com recursos do Governo Federal. Em 2023, a dotação orçamentária final da Rede SARAH foi de R$ 1.053.000.000,00, conforme o Relatório de Gestão do mesmo ano. A Rede SARAH é referência nacional em reabilitação, com unidades em diversas capitais brasileiras, incluindo Brasília, Salvador, São Luís, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro e Macapá. Em 2023, a instituição atendeu pacientes provenientes de 4.889 municípios, representando 88% do total de 5.570 municípios brasileiros (dados da própria rede). Embora o número exato de pacientes atendidos em 2023 não esteja especificado nos documentos disponíveis, a ampla cobertura geográfica e a especialização da Rede SARAH indicam um volume significativo de atendimentos realizados ao longo do ano.

A compreensão da realidade dessa rede hospitalar reconhecida internacionalmente deve permear o debate público, porque somente com profunda análise é possível que se alcance as origens da crise da saúde pública no país.

Estatísticas internacionais revelam disparidade preocupante: enquanto o Brasil investe cerca de US$ 1.200 per capita em saúde, comparado a US$ 5.500 em países de renda alta, está clara a necessidade urgente de gestão mais eficiente e foco em resultados concretos. Pesquisa do IBGE de 2022 indica que 47% da população ainda enfrenta filas superiores a duas horas para atendimento ambulatorial o que reforça a necessidade de implantação de políticas estruturais.

A frase que foi pronunciada:

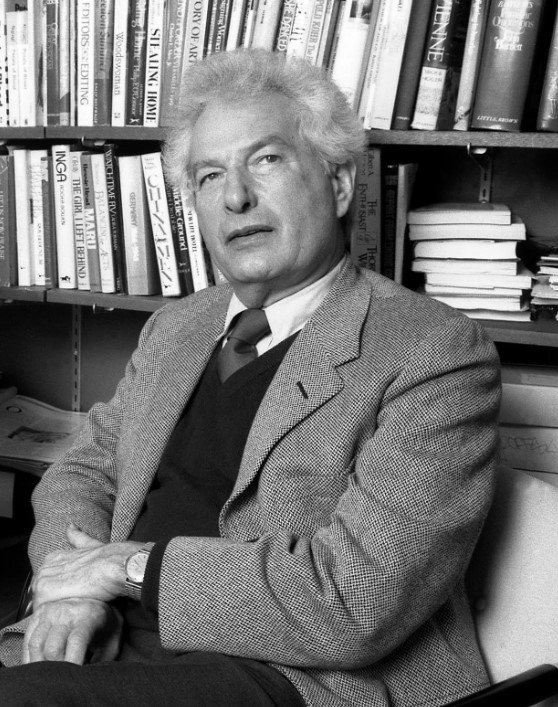

“Nesses tempos em que as utopias se esgotam por falta de rumos, valores e referenciais, a sociedade se canibaliza.”

Aloysio Campos da Paz

História de Brasília

Adiado, novamente, o julgamento de João Peles. O advogado auxiliar da acusação teima em dizer que está ameaçado de morte, e já está ficando sem graça, porque não acontece nada. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Tem crescido o número de pessoas que se dizem pessimistas não só com os resultados concretos da 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, como chegam até a apostar que essa Conferência seja de fato realizada na cidade de Belém do Pará, como está prevista para acontecer entre 10 e 21 de novembro próximo.

Reuniões de emergência têm sido realizadas para discutir não só os custos elevadíssimos, como a possibilidade de a cidade nortista apresentar, em tempo hábil, condições mínimas para a efetivação do evento. De fato, pelo que é mostrado nas diversas reportagens nacionais e internacionais, é que os custos previstos e bancados pela ONU estariam cinco ou seis vezes acima da ajuda proposta pelas Nações Unidas. De acordo com o que tem saído das reuniões do Secretariado da Convenção do Clima das Nações Unidas, os problemas são de diversas ordens, a começar pelos preços cobrados para a acomodação dos participantes. O número de participantes por delegações tem sido reduzido em prejuízo dos trabalhos.

Diante do que vem sendo exposto aos participantes, diversos países têm insistido para que a Conferência não seja realizada em Belém. Alguns hotéis da cidade, diante da oportunidade única, estariam cobrando até 15 vezes mais do que os preços normais, igualando espeluncas a hotéis internacionais de seis estrelas. Em resposta, o Brasil tem rejeitado mudanças de local, afirmando que “não há plano B”, mas garantiu que uma série de medidas está em curso.

Em 1º de agosto, foi anunciada uma proposta oficial para oferecer hospedagens “inclusivas e acessíveis”, com tarifas entre US$ 100 e US$ 600, priorizando delegações de países menos desenvolvidos. Além disso, cerca de 500 quartos em hotéis de Belém e Castanhal foram negociados com preços entre US$ 100 e US$ 300 para essas delegações. Para suprir essa demanda, estão previstas várias iniciativas. Navios cruzeiros, oferecendo cerca de 6.000 leitos. Conexões com Airbnb, escolas, igrejas, motéis, e uma “Vila COP” modular, como alternativa de hospedagem. Um dos projetos mais polêmicos é a Avenida Liberdade, uma estrada de 13 km construída através de um trecho protegido da Amazônia para melhorar o acesso a Belém. Apesar de planejada antes da escolha da cidade como sede, sua construção tem sido criticada por seu impacto ambiental e contradição com os objetivos da conferência. Outros investimentos incluem a expansão do aeroporto, revitalização do porto, melhorias no saneamento e mobilidade urbana, tudo voltado para receber o evento e reduzir gargalos logísticos. Há, no horizonte, um cenário de exclusão, não apenas com acomodações, mas com transportes, segurança, alimentação e outros quesitos.

Quem conhece a outrora aprazível Belém sabe que, hoje, a cidade não possui as mínimas condições para a realização de um evento mundial dessa magnitude.

O estado do Pará não possui infraestrutura adequada nem para atender a sua própria população. Para esconder o vexame, o governo federal vem destinando verbas bilionárias de emergência a serem utilizadas em obras que, segundo a população, buscam apenas maquiar e dar uma aparência de melhoria. Não há saneamento básico, os indicadores de educação estão entre os mais baixos do Brasil, a saúde pública é precária e alvo de várias denúncias, além disso o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Pará é um dos piores do nosso país. O que antes era uma realidade conhecida apenas pelos paraenses, já chegou a todo o Brasil e ao mundo, revelando os estragos.

Todo o processo de preparar, minimamente, a cidade para receber a Conferência tem sido realizado à toque de caixa, as denúncias de superfaturamento em obras emergenciais têm sido frequentes. O mundo sabe dessa situação, que coloca, mais uma vez, nosso país como inseguro e suspeito para a realização de eventos desse porte. As autoridades que fingem nada saber, mais uma vez, voltam a falar no falso legado da COP 30 que será herdado pelos paraenses. Se formos levar em conta os legados prometidos pela Copa e pelas Olimpíadas, os paraenses podem ir se preparando para mais um engodo.

A frase que foi pronunciada:

“Se não houvesse hotéis disponíveis, eles deveriam dormir sob as estrelas”.

Lula para os críticos da COP 30

Alto Custo

O nome da farmácia reflete também o alto custo para os pacientes conseguirem a medicação. Não é possível que qualquer questionamento precise ser feito pessoalmente, tirando todos os envolvidos da sua rotina, enquanto um simples telefonema resolveria tudo. Hora de rever a rotina de atendimento.

História de Brasília

A Prefeitura na hora do venha a nós, faz tudo. Ao vosso reino, nada. No que se refere a emplacamento de carros, então é um Deus nos acuda. O posto é na Velhacap distante 18 quilômetros.

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Crises, como já apontavam os antigos, abrem oportunidades para a criação de novas soluções e de novos caminhos. Essa situação vale, sobretudo, para aqueles que possuem imaginação e não se deixam guiar por pessimismos. Sun Tzu, autor da celebre “A Arte da Guerra”, já ensinava, no século V a.C., que a guerra é, além de um caminho para a sobrevivência, um meio de conhecer não só a si mesmo, como ao próprio inimigo, derrotando-o sem sequer lutar. Mas antes é preciso saber quando lutar e quando esperar. Sobretudo, é preciso não blefar, desafiando um oponente reconhecidamente superior e mais forte.

Guerras não são jogos de cartas. Há sangue e humilhações. Para um bom estrategista, a maneira mais correta para avaliar os prós e contra de uma guerra é saber como outras nações trataram o mesmo assunto, a fim de evitar o pior. O problema é quando o comandante passa a ignorar os conselhos e o bom senso, deixando-se guiar pelo fígado e, pior, por uma questão que mistura bravatas e crenças políticas. Igualmente danoso é quando um líder resolve colocar sua salvação pessoal e política à frente dos legítimos interesses da nação.

É preciso entender que guerra, do tipo tarifária, pode ser tão mortal como guerras do tipo convencional. É preciso que se entenda ainda que, no nosso caso particular, com a taxação dos produtos brasileiros decretado pelo governo americano, a aceleração da derrocada economia nacional, produzida por essa decisão externa, vem a se juntar à crise econômica gerada por ação interna e exclusiva do próprio governo. Para um país como o nosso, manietado por uma severa crise econômica, resultado de anos de políticas desastrosas, a entrada de um fator externo deveria ser encarado com cuidados redobrados. O mais preocupante, contudo, é saber que, por interesses pessoais e estratégias mal formuladas, o governo brasileiro pensa em colher frutos em forma de votos, opondo-se frontalmente aos Estados Unidos, numa reedição transloucada dos tempos da guerra fria.

Para quem não entende o que está posto nesse momento, soberania e, antes de tudo, fartura de comida no prato, educação de qualidade e segurança pública eficiente, tudo o que não temos e que a cada tempo se mostra mais distante. O governo brasileiro parece ignorar completamente os princípios milenares de prudência e inteligência estratégica. Ao invés de buscar caminhos diplomáticos e negociar a partir de uma leitura realista das correlações de força, tanto econômicas quanto políticas, prefere confrontar os Estados Unidos, como se estivesse em um tabuleiro de bravatas ideológicas, e não em um cenário geopolítico real, de consequências concretas para milhões de brasileiros. A lucidez, que deveria nortear qualquer liderança em tempos de crise, tem sido substituída por uma retórica marcada por ressentimentos históricos e delírios de soberania, que não se sustentam diante da fragilidade econômica brasileira.

O país amarga estagnação, baixo crescimento, desemprego estrutural e perda de competitividade industrial. Em vez de concentrar esforços na reconstrução da economia interna e na ampliação de mercados externos, o governo acena com discursos de enfrentamento, como se isso, por si só, fosse suficiente para garantir prestígio ou votos. Mais grave ainda é o fato de que a crise econômica interna, já instalada por anos de erros sucessivos em políticas públicas, fiscais e de investimento, é agora potencializada por essa confrontação com a maior economia do mundo. O resultado? Uma tempestade perfeita: retração de investimentos, aumento da desconfiança internacional e, inevitavelmente, mais dificuldades para o setor produtivo brasileiro,especialmente o agroexportador, que depende diretamente do acesso a mercados estrangeiros.

A tentativa vã de “colher frutos em forma de votos”, atinge o cerne do problema e mostra um governo perdido em suas alucinações. A manipulação de crises internacionais como instrumento de fortalecimento político interno , algo típico de regimes autoritários ou de governos em desgaste, revela não apenas imprudência, mas também falta de compromisso com o bem-estar nacional. Colocar interesses eleitorais acima da estabilidade econômica é uma forma disfarçada de traição ao país. A guerra tarifária pode ter efeitos tão letais: fábricas fechadas, produtos encalhados, desemprego crescente e carestia nas prateleiras. E, em última instância, ela contribui para o desmonte silencioso da soberania real, que começa com a fome, passa pela desinformação e termina na apatia de uma população que não vê saída. Diante disso, o que se exige de um governo não é orgulho ferido, mas racionalidade estratégica, diálogo com os pares internacionais, como foi feito por vários países e, sobretudo, humildade para reconhecer os próprios limites. A crise pode, sim, abrir oportunidades. No caso do Brasil, em duas frentes: para aqueles que têm imaginação e coragem de governar para um povo ou para os que já tem um plano para confrontar a nação.

A frase que foi pronunciada:

“Os mercados em rápido crescimento – os BRICS e os Next Eleven – são a chave. O próximo bilhão de consumidores não virá dos EUA ou da Europa Ocidental – eles virão da Ásia, América Latina e África.”

Martin Sorrell

História de Brasília

5Sobre essas de travessia, há uma observação. Se as linhas fossem em diagonal seriam vistas a maior distância. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

É possível ao Estado tornar-se mais forte do que a sociedade e ainda assim conservar a democracia em toda a sua plenitude? Eis, aqui, uma questão que muitos têm feito, na busca de entender o Estado contemporâneo e suas vertentes atuais. De cara, é preciso notar que, nessa nova situação, o governo vive em função do próprio governo e não em função do cidadão.

Miguel Reale (1910-2006) considerava que, no Brasil, o direito civil começou a morrer com o surgimento do direito administrativo, ao regular a dependência das pessoas em função do Estado e, mais modernamente, em função do governo. Essa questão toda atrai para si outra de igual importância para o entendimento da liberdade cidadã: o fenômeno do estatismo. Esse, por sua vez, é cria direta de outro fenômeno que veio para antepor mais dificuldades à liberdade e que, nesse caso, é representado pela burocracia estatal, exercida por indivíduos com laços estreitos com o governo. A burocracia tolhe nacos da liberdade, tornando o cidadão refém ou dependente do Estado e das vontades do governo.

Os estados atuais tornaram-se instituições sofisticadas e complexas, nas quais a liberdade passou a ser um simples detalhe, dependente de uma infinidade de regras que, ao fim e ao cabo, colocam a liberdade no fim de uma fila de exigências. A situação é simples quando se pensa que, quanto maior o Estado, menor é o cidadão, e pequena a sua chance de encontrar a liberdade. A verdade é que a união do Estado com o governo cria um outro elemento, representado por um retorno saudoso e nada saudável do despotismo ilustrado, em que as autoridades se sentem imbuídas da missão de recivilizar a sociedade, tornando-a palatável aos novos tempos.

Por outro ângulo, nesse caso, a liberdade induz os indivíduos a fugirem da dependência. Antigamente se dizia que “quem aluga seu traseiro, não senta onde quer”. A dependência, induzida por políticas do tipo paternalistas, é um dos entraves à liberdade e um indutor do despotismo. A liberdade é o que é, e não pode ser amenizada apenas por conquistas materiais. A liberdade, em si, é um ato de independência. Há casos, porém, nos quais a liberdade é fomentada apenas pelo medo da servidão, e isso, convenhamos, não é liberdade. Não há dúvidas de que essa é uma questão central e profundamente atual: é possível manter a democracia plena quando o Estado se sobrepõe à sociedade, tornando-se mais forte que ela?

Em A Democracia na América, Tocqueville alertava para o risco do que chamou de “despotismo suave”: um Estado que, em vez de oprimir de forma brutal, cuida dos cidadãos como um pai benevolente, mas infantiliza-os ao ponto de retirar-lhes a autonomia. “O soberano estende seus braços sobre a sociedade como uma rede de regras sutis e complicadas… Ele não quebra as vontades, mas as amolece, dobra e dirige; raramente força a agir, mas, constantemente, opõe-se a agir.” Para Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, o crescimento do Estado intervencionista leva, inevitavelmente, à perda das liberdades individuais. Ele via no planejamento centralizado uma ameaça à ordem espontânea da sociedade. Dizia ele: “Quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo planejar”.

A crítica de Hayek ao estatismo ecoa na observação de que o cidadão se torna aos poucos refém do próprio Estado. Isaiah Berlin, em sua clássica distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa, alertou para o risco de regimes que, em nome de uma liberdade “superior” (positiva), justificam a coação. Essa liberdade positiva, quando apropriada pelo Estado, pode levar ao autoritarismo. Ou seja: “A liberdade para o lobo é a morte para o cordeiro”. Essa frase ilustra como o poder estatal, ao tentar moldar a sociedade, pode sacrificar a liberdade de alguns sob o pretexto de proteger ou educar o coletivo, algo próximo do arcaico despotismo ilustrado.

Benjamin Constant, por sua vez, diferenciava a liberdade dos antigos (participação direta na política) da dos modernos (autonomia individual frente ao Estado). Para ele, “a liberdade é o direito de não ser submetido senão às leis, de não ser preso, nem detido, nem morto, nem maltratado de nenhum modo pela vontade arbitrária de um ou vários indivíduos”. Essa ideia reforça o ponto de que a liberdade é um valor em si, não uma concessão do Estado nem um subproduto do bem-estar material.

Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo, lembra que a perda da liberdade começa quando o cidadão troca sua autonomia por segurança ou conforto, e que a burocracia é uma das formas mais sutis e eficientes de dominação. “A burocracia é o governo de ninguém, e, portanto, talvez o mais tirânico de todos.” A verdadeira liberdade, como ato de independência e não como simples ausência de grilhões, não pode ser administrada, muito menos concedida, por políticas paternalistas ou por um Estado tutor. A democracia plena exige um Estado limitado, transparente e controlado pela sociedade civil, e não o contrário. Quando o Estado cresce demais e passa a ditar os termos da liberdade, resta ao cidadão lembrar a lição de Étienne de La Boétie, em seu Discurso da Servidão Voluntária: “Resolvi apenas fazer-vos compreender que, para que deixeis de ser escravos, basta que não queirais mais sê-lo.”.

A frase que foi pronunciada:

“O país estava em perigo; ele estava colocando em risco seus direitos tradicionais de liberdade e independência ao ousar exercê-los.”

Joseph Heller, no livro Catch-22

História de Brasília

A 22 de novembro do ano passado, o sr. Raniere Mazzilli promulgou a resolução 63, que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados em diversas partes, e criou, nessa oportunidade, a Comissão Permanente do Distrito Federal. (Publicada em 8/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Sendo o único animal que se move por interesses, o homem é, por conseguinte, um ser negociador. A política é, em si, a arte de negociar acordos, estabelecendo pontes. O impasse enfrentado, agora, pelo Brasil com a taxação imposta pelos americanos aos produtos de nosso país, é a prova inequívoca de que negociar é tão importante quanto respirar. É, nesse ponto, quando a maré baixa, que vemos quem de fato estava nadando nu.

Fosse colocado como pré-requisito aos candidatos ao governo o notório saber nas artes de negociar, em todas as suas vertentes, quer seja na política, nos tratados econômicos, nos mercantis poucos ou quase nenhum de nossos candidatos às eleições atenderiam essa exigência. O fato é que o bem-estar da população vem do direcionamento correto nas negociações. No caso do Estado, as negociações são feitas para atender as necessidades reais de sua população, e não para as pretensões dos governos. Não por outra razão, os países que mais se destacam na qualidade de vida dos seus cidadãos são, justamente, aqueles que têm sob seu comando pessoas dotadas da habilidade da negociação. Países que não têm em seus governos dirigentes que saibam negociar, ou nada entendem desse mister, são justamente aqueles em que as populações são as mais atingidas por crises cíclicas e profundas.

Negociar, antes de ser uma ciência humana, é uma arte delicada, em que é possível encontrar o ponto de equilíbrio entre interesses diversos e diferentes. Só a boa negociação torna o negócio rentável, embora se saiba que, na verdadeira negociação, todos acabam ganhando. O que fez do Itamaraty o que ele era nas relações internacionais foi, justamente, essa capacidade que os representantes do Brasil tinham de bem negociar. Hoje, essa fama ficou no passado, substituída por variantes outras, como conceitos moldados em argamassa, o que não propicia riqueza e, sim, dependência.

À luz de fatos concretos recentes, divulgados pela imprensa econômica e por agências de comércio internacional, é notório que, nos últimos meses, os Estados Unidos anunciaram, oficialmente, novas tarifas sobre produtos importados do Brasil, com destaque para o aço e o alumínio, setores historicamente sensíveis. A justificativa americana, como de praxe, é de “segurança nacional e protecionismo econômico”, mas há claros elementos geopolíticos e de pressão comercial em jogo. Em alguns casos, o Brasil foi equiparado a países como China e Rússia, no que diz respeito a barreiras tarifárias, o que é um indicativo preocupante de perda de prestígio diplomático.

Segundo dados da ComexStat e do Ministério da Indústria e Comércio, em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 4 bilhões em produtos metálicos aos EUA. Com as novas taxações, parte significativa desse comércio se tornará inviável, o que pode levar à perda de milhares de empregos na cadeia industrial brasileira e à retração em polos siderúrgicos importantes, como Minas Gerais e Espírito Santo. Enquanto alguns países, como México, Canadá e Coreia do Sul, conseguiram renegociar, ou pelo menos adiar a aplicação de tarifas unilaterais por parte dos EUA, o Brasil tem se mostrado desinteressado em buscar soluções diplomáticas reais. O Ministério das Relações Exteriores emitiu apenas notas protocolares, e não há registros de ações contundentes de pressão junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) ou tentativas de construir coalizões diplomáticas multilaterais, como seria esperado em uma situação com tamanho impacto.

A condução da política externa brasileira tem sido reiteradamente eivada de desprezo. Isso transforma negociações comerciais em palco de confronto simbólico, e não em arenas de construção de consenso que dê segurança à população e aos investidores. Em vez de usar as instituições multilaterais, a diplomacia técnica e o pragmatismo, o Brasil tem optado por respostas retóricas e, até agora, ineficazes. As consequências para a população brasileira serão severas.

A médio e longo prazo, os impactos de uma diplomacia ineficiente recaem diretamente sobre a sociedade brasileira, na forma de desemprego em setores exportadores sensíveis; aumento da informalidade, especialmente, em regiões industriais; inflação decorrente da instabilidade cambial e perda de competitividade; isolamento comercial, dificultando a entrada do Brasil em cadeias globais de valor; além de uma diminuição de investimentos estrangeiros diretos, dado o risco percebido pelos investidores sobre a previsibilidade política e econômica do país.

Estudo recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que o Brasil perde até R$ 40 bilhões ao ano por não integrar acordos comerciais relevantes com países desenvolvidos, muitos dos quais são parceiros históricos dos EUA. Negociar nesse mundo globalizado é governar. Resta saber que interesses o atual governo tem para tirar o Brasil da roda. O país enfrenta o mundo com discursos, enquanto os demais países negociam com cláusulas, garantias, acordos e assinaturas.

Negociar não é sinal de fraqueza, é expressão de inteligência estratégica. O Itamaraty já foi referência global em diplomacia técnica, tendo desempenhado papel central em fóruns como a Rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC) ou nas negociações do Acordo de Paris. Hoje, essa herança foi desperdiçada. Se quisermos garantir prosperidade interna e relevância internacional, é urgente resgatar a arte da boa negociação, entendendo que, em um mundo interdependente, a soberania real é exercida com inteligência e diálogo, e não com trincheiras ideológicas e outras opções nada práticas. A questão é: há interesse em garantir a prosperidade do povo desta nação?

A frase que foi pronunciada:

“A ciência é inerentemente antiautoritária tal como a democracia. Ao contrário do que por vezes se julga, em ciência não existem autoridades, mas sim especialistas, pois apenas à realidade se reconhece autoridade para escolher entre hipóteses rivais.”

Timothy Ferris

História de Brasília

Um dos graves problemas do ex-Distrito Federal é o do trânsito. A cápsula que conduziu Glen Jr. Ao kosmos levou, do Galeão para a Cinelândia, um terço do tempo que gastou para uma volta em tôrno da Terra. (Publicada em 6/5/1962)