Categoria: ÍNTEGRA

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em meio ao intrincado labirinto tecnológico que sustenta o sistema bancário nacional, emerge mais uma sombra inquietante, revelando não apenas fragilidades operacionais que deveriam ter sido sanadas há décadas, como também a desconcertante sensação de abandono que acomete o cliente comum, aquele que deposita, no banco, a confiança necessária para a gestão de seu patrimônio, acreditando que, ao menos ali, repousariam os pilares mínimos da segurança institucional, embora a realidade recente venha demonstrando, com contundência, que a apresentação de chamadas telefônicas, supostamente originadas de números oficiais, pode ser manipulada com facilidade alarmante, permitindo que criminosos se apresentem com a aparência inequívoca da legitimidade.

Configurações técnicas de validação do identificador de chamadas, que em países com protocolos rígidos são tratadas como elemento inegociável para a proteção do consumidor, transformaram-se aqui em mais um fragmento de um sistema que opera com complacência perigosa, onde a origem de uma ligação, que deveria ser protegida por camadas robustas de autenticação, permanece vulnerável a manipulações baratas, acessíveis a qualquer indivíduo que disponha de serviços de telefonia via internet, capaz de simular números oficiais, criando a ilusão de que a instituição bancária está do outro lado da linha, solicitando providências urgentes, invadindo o cotidiano de correntistas que jamais imaginariam ser vítimas de um truque tão rudimentar e, paradoxalmente, tão eficiente.

Clientes que administram economias de uma vida inteira, que confiam aos bancos não apenas recursos materiais, mas expectativas de estabilidade e ordem, encontram-se submetidos a riscos que não decorrem da própria imprudência, mas da permissividade estrutural de um sistema de telecomunicações que, ao não validar a autenticidade do número que se apresenta ao usuário, expõe milhões de contas a fraudes cada vez mais sofisticadas em aparência, porém assentadas sobre um pilar de simplicidade técnica que surpreende por sua obviedade, fragilidade e negligência.

Instituições financeiras, cientes desse cenário, insistem em repetir orientações protocolares, alertando que jamais solicitariam senhas ou códigos por telefone, enquanto desviam o olhar da discussão essencial, aquela que deveria colocar em xeque a responsabilidade compartilhada entre operadoras e bancos, pois não parece razoável que a engrenagem que movimenta grande parte da economia nacional permaneça apoiada em práticas arcaicas de autenticação numérica, permitindo que o cliente seja o elo mais fraco de uma cadeia que deveria protegê-lo, não expô-lo.

Correntistas merecem mais que protocolos de autoproteção que os responsabilizam implicitamente por quedas de segurança que não lhes cabem, merecem a transparência de instituições que assumam a urgência de implementar mecanismos de autenticação que deem fim ao spoofing, merecem que operadoras adotem padrões internacionais que inviabilizem a falsificação de números oficiais, merecem um ambiente onde a simples ação de atender ao telefone não represente risco ao patrimônio acumulado ao longo de anos de trabalho, renúncias e escolhas difíceis.

Sociedade alguma pode naturalizar que milhões de contas bancárias permaneçam vulneráveis por causa de um detalhe técnico ignorado no topo das prioridades corporativas, enquanto instituições de grande porte celebram compliance, governança e inovação, sem enfrentar o fato de que a porta de entrada de um dos golpes mais devastadores continua escancarada, permitindo que criminosos falem em nome do banco, usem o número do banco, e capturem a credibilidade que deveria ser exclusiva do banco.

Inquieta sobretudo a contradição de instituições que, em nome de uma segurança sempre anunciada como inegociável, exercem controle rigoroso sobre a vida financeira de seus clientes, impondo limites para saques, para transferências, para pagamentos, para operações corriqueiras que deveriam ser determinadas apenas pela disponibilidade de recursos do próprio correntista, criando um ambiente em que o indivíduo, mesmo sendo titular legítimo de seu dinheiro, precisa negociar permanentemente com o banco para utilizá-lo, como se a proteção fosse argumento suficiente para justificar a renúncia silenciosa a parcelas da liberdade econômica que deveriam ser invioláveis, porém aceitas com resignação por uma sociedade que, temendo golpes, tolera abusos.

Daí vem a pergunta inevitável, quase incômoda em sua obviedade, sobre por que tamanha disposição para controlar o cliente não se converte em investimento para eliminar de uma vez por todas as brechas tecnológicas que viabilizam golpes tão devastadores? A retórica da segurança, quando não acompanhada de modernização real, transforma-se apenas em instrumento de contenção do usuário, não em garantia efetiva de proteção.

A frase que foi pronunciada:

“Se você colocar uma chave debaixo do tapete permitirá que um ladrão encontre-a. Os cibercriminosos estão usando todas as ferramentas da tecnologia à sua disposição para hackear contas das pessoas. Se eles sabem que há uma chave escondida em algum lugar, eles farão de tudo para encontrá-la.”

Tim Cook

História de Brasília

A Comissão de Construção de Brasília do IAPI alcançou ontem um novo recorde. A superquadra 305 deveria ser entregue no dia 15, mas ontem de madrugada saiu o ultimo caminhão contendo material. (Publicada em 12.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A frase segundo a qual o Estado nunca tolerou rivais funciona como chave interpretativa para compreender a forma como se estruturam, historicamente, as relações de poder e a relação do indivíduo com a autoridade pública. Não se trata de mera provocação teórica, mas de uma constatação repetida em diferentes momentos da história ocidental: sempre que o Estado se sente ameaçado ou desafiado pela emergência de instituições independentes, a sua reação imediata é expandir mecanismos de controle, vigilância e regulação. Esse movimento, que vai do monopólio da força à imposição de códigos normativos cada vez mais intrusivos, tende a sufocar a pluralidade institucional que deveria sustentar uma sociedade madura. Sob essa lógica, comunidades locais, igrejas, associações civis, empresas privadas, famílias e até o próprio indivíduo passam a ser vistos como potenciais competidores, e não como componentes essenciais de uma ordem social saudável, capaz de equilibrar liberdades com responsabilidades.

O fenômeno torna-se ainda mais evidente num contexto em que o liberalismo, não como slogan, mas como tradição filosófica e prática de limitação do poder, é tratado com desconfiança ou como inimigo a ser anulado. O liberalismo, com todas as suas limitações e contradições ao longo dos séculos, sempre serviu como barreira contra as tendências expansivas do Estado, oferecendo um conjunto de princípios orientados à proteção da autonomia individual, da propriedade privada, da livre associação e da independência das esferas civil e econômica. Não surpreende, portanto, que regimes ou governos hostis a esses valores tenham promovido, ao longo da história, a concentração de poder em níveis incompatíveis com a convivência democrática. O repertório de adversários é conhecido: mercantilismo, absolutismo, socialismo autoritário, imperialismos de diversas naturezas, protecionismos sufocantes e até práticas moralmente indefensáveis, como a escravidão. Todas essas estruturas, embora distintas entre si, compartilham uma raiz comum: a crença de que o Estado deve prevalecer sobre o cidadão e que a liberdade, quando existe, é concessão, e não direito.

A carga tributária opressiva, que recai especialmente sobre empresas produtivas e famílias, é apenas um dos sintomas mais visíveis desse processo. A cada novo conjunto de normas, decretos ou regulações, o Estado brasileiro reafirma uma tendência crônica de considerar o empreendedor como adversário, e não como parceiro no desenvolvimento nacional. A burocracia sufocante, aliada a um sistema judicial que frequentemente legitima decisões intervencionistas, aprofunda um ambiente de insegurança jurídica que afasta investimentos e desestimula a iniciativa privada. Essa lógica perpetua um ciclo perverso no qual o Estado, incapaz de garantir eficiência mínima em áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura, insiste, paradoxalmente, em reclamar para si ainda mais funções, mais recursos e mais poder.

Ao mesmo tempo, observa-se, no campo político, um discurso cada vez mais hostil à crítica, à divergência e à própria ideia de oposição. A democracia, para prosperar, exige espaços de contestação, circulação de ideias, pluralidade de vozes e instituições capazes de limitar o poder, sejam elas parlamentares, judiciais, mediáticas ou civis. Quando essas barreiras começam a ser enfraquecidas, seja por meio de estratégias de intimidação, seja pelo uso seletivo de órgãos estatais para fins políticos, instala-se uma atmosfera de medo e autocensura que lembra mais regimes de exceção do que repúblicas democráticas. Esse tipo de ambiente, já alertado por analistas internacionais, acende sinais de alerta sobre a saúde institucional do país e coloca o Brasil no radar de nações preocupadas com o avanço global das tendências liberais.

Não há o que discutir sobre a necessidade de políticas públicas robustas, mas sim a transformação do Estado em um agente que se autopromove a guardião exclusivo do bem-estar social, desconsiderando a importância das redes comunitárias, do capital social e das iniciativas privadas que, em democracias sólidas, colaboram para um equilíbrio saudável entre solidariedade e autonomia.

A preservação de liberdades é a verdadeira base do progresso, da inovação, da justiça e da dignidade humana. Em tempos de crescente preocupação internacional com o risco de deriva autoritária em diversas partes do mundo, reafirma-se a urgência de um debate honesto e profundo sobre os rumos do país. A defesa da liberdade não é uma bandeira partidária, mas um compromisso civilizatório. Ignorá-la, relativizá-la ou subordiná-la a agendas de ocasião é abrir caminho para um Estado que, incapaz de tolerar rivais, passa a considerar seus próprios cidadãos como obstáculos e não como fundamento de sua existência. O futuro democrático do Brasil depende da capacidade de reconhecer esse risco e de reafirmar que a função do Estado é servir, não dominar.

A frase que foi pronunciada:

“Eu acreditava muito nos mecanismos governamentais, mas eles têm células cancerígenas que crescem incontrolavelmente. Há algo de doentio na máquina estatal. A experiência de jovem me tornou cético para as reais possibilidades do Estado.”

Roberto Campos

História de Brasília

A Festa do Candango, que alcançou tanto êxito no ano passado será realizada também êste ano, nos dias 29 e 30 de junho e primeiro de julho. O local, como o IAPI está ajardinado, será transferido para o IAPETC. (Publicada em 12.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Decisão tomada pela Colômbia de declarar-se, em meio à turbulência política que envolve as relações diplomáticas com os Estados Unidos e ao escrutínio internacional provocado pelos desdobramentos da COP30, como o primeiro país da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica a renunciar integralmente à prospecção de petróleo e à exploração mineral em seu território amazônico, constitui uma ruptura profunda com o padrão histórico que moldou a ocupação da região e, ao mesmo tempo, lança um desafio silencioso e incômodo aos demais signatários desse pacto multilateral, sobretudo aos governos que insistem em justificar a manutenção de seus modelos extrativistas sob o argumento de que a vulnerabilidade econômica impede qualquer alternativa estruturante capaz de conciliar desenvolvimento e preservação.

A medida anunciada pelo Ministério do Meio Ambiente colombiano traz a totalidade do bioma amazônico nacional como Reserva de Recursos Naturais Renováveis e proibiu a aprovação de novos projetos de petróleo e de mineração em grande escala sobre uma área que ultrapassa os 48 milhões de hectares (cerca de 483.000 km²), bloqueando dezenas de pedidos pendentes de concessões, segundo o governo, dezenas de blocos petrolíferos e centenas de requisições minerais ficam, pelo menos em princípio, impedidos de avançar enquanto vigora o novo regime.

Irene Vélez Torres, ministra interina do Meio Ambiente, justificou o ato ao afirmar que “essa declaratória busca prevenir a perda e degradação de florestas, a captura de água e a contaminação de nossos rios, evitando a acumulação de impactos ambientais que décadas de exploração industrial causaram”, acrescentando um chamado explícito à cooperação regional: “convidamos os países amazônicos a se unirem numa Aliança Amazônica pela Vida”.

Documento governamental que formaliza a reserva, conforme divulgado pelo ministério, prevê um regime transicional que respeita “situações consolidadas” ou seja, não implica despejos imediatos de atividades já em operação, mas estabelece um impedimento claro a novas licenças e uma moratória para a abertura de novas frentes exploratórias, medida que especialistas descrevem como simbólica, porém com potencial prático para deter a expansão de novos blocos e concessões.

Ao assumir a dianteira, a Colômbia demonstra que a preservação pode ser também uma estratégia diplomática sofisticada, apta a reposicionar o país no cenário internacional e a elevar seu poder de barganha em negociações que, historicamente, foram dominadas por nações industrializadas que exploraram seus próprios biomas até a exaustão e agora tentam impor parâmetros ambientais sem reconhecer plenamente suas responsabilidades passadas.

O presidente Gustavo Petro, em diferentes intervenções públicas durante a cúpula e nos dias que antecederam a COP30, reiterou essa linha ao pedir maior ambição global na saída dos combustíveis fósseis e ao afirmar que “não cabe a países que devastaram seus próprios territórios dar lições sem assumir responsabilidades”; sua retórica funcionou como complemento político à medida técnica do ministério, ainda que críticos apontem que a tradução dessa postura em políticas internas e em garantias de financiamento para alternativas sustentáveis exigirá passos subsequentes e concretos.

Enquanto países vizinhos começam a reconhecer que a preservação ambiental pode funcionar como elemento estratégico para fortalecer a democracia, aumentar a credibilidade internacional e atrair investimentos baseados em inovação científica e cadeias produtivas limpas, nosso país permanece preso à velha lógica de que a exploração intensiva dos recursos naturais seria o único caminho possível para evitar estagnação econômica e tensões sociais, ignorando que a insistência nesse modelo não apenas compromete a integridade da Amazônia, mas também aprofunda desigualdades internas, marginaliza populações tradicionais e reforça a dependência de mercados voláteis cujos ciclos de alta e baixa submetem o país a um permanente estado de vulnerabilidade.

A projeção de uma área gigantesca como zona livre de exploração petrolífera e mineral permite à Colômbia não apenas estabelecer um novo patamar de compromisso ecológico, mas também demonstrar que é possível pensar políticas de proteção que articulem conservação e soberania sem recorrer à narrativa simplista de que a sustentabilidade seria uma imposição externa ou uma ameaça ao desenvolvimento.

Em discurso em fórum ministerial da OTCA durante a COP30, a ministra Vélez também afirmou que a medida “é um primeiro passo, mas exige financiamento internacional e políticas de substituição econômica para comunidades locais”, reconhecimento explícito da necessidade de combinar proteção legal com instrumentos de justiça social e desenvolvimento alternativo.

Esse espelho incômodo criado pela atitude colombiana reflete as limitações de um modelo nacional incapaz de articular políticas ambientais coerentes e de longo prazo e evidencia que o futuro da Amazônia dependerá cada vez mais da coragem política dos países que compõem a OTCA e da capacidade que cada um terá de transformar compromissos formais em ações concretas, compreendendo que a preservação não é uma concessão ao ambientalismo global, mas um imperativo civilizatório sem o qual não haverá estabilidade climática, segurança hídrica nem condições sociais mínimas para sustentar projetos de nação no século XXI.

Enquanto a Colômbia avança, nosso país permanece enredado em contradições que se agravam sob o peso de um regime que ignora qualquer crítica e prefere exibir força em vez de reconhecer suas próprias falhas.

A frase que foi pronunciada:

“A hora é agora. A história exige que ajamos”.

Ministra do Meio Ambiente da Colômbia

História de Brasília

IAPFESP, parou. IAPM, parou. Itamarati parou. Ministério da Justiça não começou. (Publicada em 12.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Com o avanço vertiginoso da era digital e a difusão irrestrita de plataformas que permitem a qualquer cidadão produzir conteúdo de aparência jornalística, consolidou-se um ambiente em que a antiga guarda da imprensa, antes protegida pelo rigor institucional e pela solidez de seus procedimentos editoriais, perdeu a oportunidade crucial de afirmar sua autoridade moral e reconstruir, tijolo por tijolo, a confiança que deveria sustentar sua própria razão de existir, já que a multiplicação de vozes sem curadoria tornaria ainda mais valioso um jornalismo comprometido com a precisão, a responsabilidade e a transparência.

Em vez desse movimento natural, verificou-se um processo curioso de erosão interna, no qual veículos, historicamente reconhecidos por sua firmeza ética, foram, gradualmente, cedendo às pressões políticas, às disputas de narrativas e às tentações do espetáculo, abrindo espaço para que sua reputação fosse questionada justamente quando o mundo mais necessitava de um norte confiável.

Contextualizar esse fenômeno demanda revisitar a trajetória da British Broadcasting Corporation, fundada em 1922 como British Broadcasting Company e transformada, dois anos depois, em uma corporação pública orientada pelo princípio de servir ao interesse coletivo por meio de informação responsável, educação crítica e entretenimento de qualidade, alicerces que permitiram, à instituição, ao longo do século XX, consolidar uma credibilidade quase inabalável, baseada na convicção de que a informação não pertence a governos, corporações ou grupos de pressão, mas ao público que confia na imprensa para iluminar zonas de sombra e revelar complexidades que discursos simplificados tentam frequentemente ocultar. A solidez dessa reputação sustentou a BBC em guerras, crises econômicas e turbulências políticas, transformando-a em símbolo global de seriedade e rigor jornalístico.

Situação distinta, porém, parece caracterizar os últimos anos, período em que a corporação passou a enfrentar questionamentos judiciais relacionados tanto a conteúdos considerados enganosos, quanto a práticas editoriais vistas como incompatíveis com seus próprios padrões históricos. Relatórios internos e documentos parlamentares do Reino Unido registram que dezenas de processos por difamação e danos reputacionais foram movidos contra a BBC na última década, alguns envolvendo alegações de edições descontextualizadas, que teriam alterado o sentido original de pronunciamentos públicos, outros referentes a programas investigativos, cuja agressividade metodológica, embora tradicional no jornalismo de denúncia, ultrapassou limites éticos e resultou em indenizações e retratações. Somam-se, a isso, episódios graves como o caso Savile, que revelou omissões internas, lentidão investigativa e falhas de supervisão que, somadas ao impacto social do escândalo, abalaram a confiança institucional e revelaram tensões profundas entre autonomia editorial e dever de proteção ao público.

Reações a essas crises não se limitaram à retórica de reparação, pois a corporação, reconhecendo a gravidade dos abalos, promoveu uma revisão estrutural conduzida por Sir Nicholas Serota, cuja trajetória no setor cultural britânico é marcada por integridade intelectual, habilidade de diagnosticar fragilidades institucionais e compromisso inequívoco com padrões éticos elevados. A chamada revisão Serota percorreu documentos internos, séries de entrevistas e diagnósticos minuciosos sobre a cultura organizacional da BBC, identificando pontos cegos que permitiram que erros se acumulassem sem resposta imediata, revelando também que parte do problema derivava de uma hierarquia excessivamente dependente de processos burocráticos, que retardava a apuração de denúncias internas e, ao mesmo tempo, criava um ambiente em que o receio de abalar a reputação institucional se sobrepunha à necessidade de reconhecer falhas.

Recomendações resultantes dessa análise levaram à criação de canais independentes de denúncia, ao fortalecimento de comitês editoriais, à reformulação de procedimentos de verificação e à ampliação de mecanismos de transparência, com o objetivo de reconstruir, por dentro, os alicerces que sustentam a credibilidade pública. Esses ajustes demonstram que a credibilidade não é um bem estático, guardado em cofres blindados, mas um organismo vivo, que exige manutenção constante, vigilância institucional e disposição permanente para corrigir erros antes que se transformem em fissuras irreparáveis. Compreender a importância desse processo exige reconhecer o papel singular de Serota, cuja intervenção não apenas delineou uma espécie de cartografia ética da corporação, mas também consolidou a percepção de que a saúde institucional depende menos da ausência absoluta de falhas e mais da capacidade de enfrentá-las com franqueza, profundidade e coragem. A cultura de responsabilização iniciada a partir de seu relatório criou condições para que a BBC buscasse recuperar padrões que a haviam distinguido de tantos outros veículos, permitindo que a instituição tivesse força interna para admitir, publicamente ,equívocos e produzir reparações compatíveis com a gravidade das falhas cometidas.

Nada disso, entretanto, resolve o dilema maior que assombra o jornalismo contemporâneo: a luta cotidiana pela verdade. A proliferação de narrativas concorrentes, a competição por atenção, o imediatismo das redes e a tendência crescente de transformar opinião em fato criam um ambiente em que a verdade parece vestir múltiplas camadas, como se necessitasse de inúmeras saias de filó para proteger sua essência mais frágil da voracidade do mundo.

A frase que foi pronunciada:

“Os lugares mais quentes do inferno são reservados para aqueles que permaneceram neutros durante tempos de grandes provações morais.”

Dante Alighieri

História de Brasília

Bonito trabalho vem desenvolvendo o DFSP através do Serviço de Trânsito, disciplinando os motoristas na rua da Igrejinha. O retorno deve ser feito em frente à ilha não no meio da quadra. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Quando a lona do circo finalmente pegou fogo, não havia mais dúvida: a COP30 em Belém do Pará se confirmou como a tragédia anunciada que tantos já previam. Os problemas vinham desde cedo com improvisações, sinalizações precipitadas e um governo mais preocupado com a vitrine do que com a substância, e as várias críticas acumuladas ao longo da preparação agora explodem em cinzas. Em primeiro lugar, a crise de hospedagem que dominou os bastidores do evento foi um escândalo. A ONU, por meio do secretário-executivo da Convenção do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, chegou a recomendar a redução das delegações devido à falta de acomodações e ao custo exorbitante em Belém. Hotéis cobraram tarifas com diárias muito acima do que a estrutura da ONU considera aceitável, com exigência de estadia mínima um modelo que fragiliza a participação de países mais pobres e compromete a credibilidade da conferência. Para diplomatas do Panamá, por exemplo, os valores eram “insanos e insultuosos”.

Essa situação gerou forte “caldo negativo de confiança” e alimentou a narrativa de que a COP30 foi pensada para impressionar, não para produzir. Além disso, as críticas levantadas por lideranças indígenas e do Ministério Público Federal foram contundentes. No estande do MPF, a promotora Eliane Moreira denunciou que menos de 1% dos recursos globais de financiamento climático chega verdadeiramente às comunidades de base enquanto os mecanismos de mercado, como o REDD+, funcionam como “licenças para corporações continuarem poluindo”, mercantilizando territórios e naturalizando violações de direitos. A Convenção 169 da OIT, segundo essas lideranças, tem sido ignorada: há relatos de ausência de Consulta Prévia, Livre e Informada, além de contratos de longo prazo (30 a 50 anos) com cláusulas sigilosas, que colocam populações indígenas em situação de vulnerabilidade e cooptação. Na arena política, a COP30 também sofreu ataques internos: parlamentares de 47 países aprovaram 25 diretrizes durante a conferência, exigindo transição energética justa, adaptação climática e proteção dos povos indígenas, denunciaram que o modelo atual de financiamento climático é falho e exigiram mais participação democrática nos compromissos.

Por trás dos discursos de celebração, muitos viam uma conferência divorciada das bases, mais espetáculo do que ação concreta. E como se não bastasse, veio o incêndio: uma chama real tomou a chamada Zona Azul onde ocorrem as negociações, obrigando a evacuação de delegados num momento crucial de fechamento de acordos. Treze pessoas foram tratadas por inalação de fumaça. O fogo, segundo relatos, teria começado por falha elétrica (possivelmente um gerador ou até um micro-ondas) e se espalhou rapidamente por tendas fabricadas para o evento. Esse episódio simboliza, de maneira dramática, o colapso logístico e a fragilidade estrutural desta COP: uma conferência internacional que organizou tendas improvisadas para receber os grandes povos do mundo, mas não garantiu segurança mínima. O fato de a ONU ter já enviado alertas em carta ao governo brasileiro, mencionando portas defeituosas e infiltrações de água nas estruturas, apenas reforça que os riscos eram conhecidos. Há uma clara dissonância entre o discurso de “COP da Amazônia” e a realidade de uma infraestrutura montada às pressas, sem o devido controle.

Somemos a isso os protestos: indígenas e ativistas invadiram a conferência, denunciando que a Amazônia estava sendo usada como cenário de marketing, enquanto prioridades locais, como saúde, saneamento, educação e proteção territorial, eram negligenciadas. Para muitos desses grupos, a COP30 se tornou um palco vazio com simbolismo, mas sem justiça real. Esse cenário é ainda mais grave quando se considera a natureza política do encontro: a união entre o governo federal e lideranças locais do Pará tem sido vista como parte de uma engrenagem de poder que explora a Amazônia para ganhos simbólicos e eleitorais.

A escolha de Belém não seria apenas um gesto ambiental, mas uma manobra para mostrar força diplomática, mas o espetáculo se revelou cada vez mais frágil e disfuncional.

Quando a construção é superficial feita para a imagem, não para a ação, o risco é alto: a máscara cai, o palco pega fogo, e quem mais paga a conta são os mais vulneráveis. Belém, com todo o seu potencial simbólico, deveria ter sido palco de uma virada climática. Mas virou exemplo de desorganização, despreparo e desrespeito com desvios do foco. Que essa COP sirva de alerta: compromissos ambientais precisam de infraestrutura, competência, responsabilidade e participação, não apenas de discursos e posturas.

Frase que foi pronunciada:

“Deveria nos alarmar que veremos nossos primeiros trilionários em poucos anos, enquanto quase metade da humanidade ainda vive na pobreza. Ao mesmo tempo, está mais claro do que nunca que a emergência climática é uma crise de desigualdade”.

Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Cyril Ramaphosa e Pedro Sánchez no Financial Times

História de Brasília

Os outros Institutos bem que poderiam fazer a mesma coisa, para que a campanha se verificasse simultaneamente em todo o Plano Pilôto. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

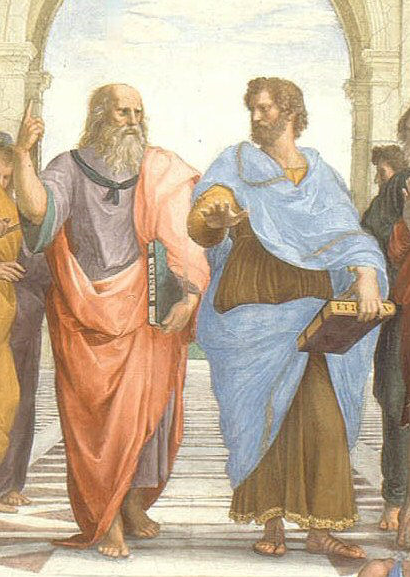

Criada na Grécia antiga pelos filósofos Sócrates, Platão e, principalmente, Aristóteles, a ética sempre foi entendida como um eixo orientador da vida humana, um critério para a virtude, para a justiça e para a convivência social pautada pelo bem comum. Não por acaso, transformou-se em disciplina própria dentro da filosofia, justamente porque estabelece o fundamento do que deve ser uma vida virtuosa, pacífica e feliz. Quando se observa esse legado, percebe-se que ética e moral são indissociáveis, sobretudo nas relações sociais e políticas, pois ali se decide não apenas o destino de instituições, mas de gerações inteiras.

Na política, ética não é um ornamento teórico; é condição de governança. Envolve honestidade, transparência, responsabilidade, justiça e respeito aos direitos humanos. Sem esses princípios, qualquer governo, por mais robustas que sejam suas estruturas, transforma-se em mero simulacro de poder, incapaz de promover desenvolvimento real ou estabilidade institucional. O Brasil conhece bem esse processo corrosivo. Há décadas, a população assiste, perplexa e cada vez mais descrente, ao desfile contínuo de escândalos de corrupção que corrói a confiança no Estado e fere de morte a própria democracia.

Do Mensalão à Operação Lava Jato, passando agora pelos casos de desvios bilionários que atingem aposentados, justamente o grupo mais vulnerável e que deveria ser protegido, o país revela, repetidas vezes, uma ferida que nunca cicatriza. A cada novo escândalo, a sensação é de que a ética se tornou presença rara, quase exótica, no exercício da política nacional. E o mais grave: enquanto a sociedade clama por integridade e justiça, o Estado e seus representantes demonstram uma surdez seletiva, incapaz de ouvir a demanda mais básica de um povo que deseja apenas ser governado com decência.

É preciso reconhecer um fato incômodo: a corrupção, no Brasil, não é fenômeno difuso ou espontâneo. É, por excelência, um produto gerado pelo próprio Estado e por seus agentes eleitos ou não. Nasce onde há concentração de poder, baixa transparência, impunidade crônica e estruturas burocráticas que facilitam o desvio, o superfaturamento e o uso privado do dinheiro público.

Ao longo do tempo, isso produziu uma cultura institucional que normaliza a imoralidade, que tolera o ilícito como método administrativo e que recompensa quem deveria ser punido. Os efeitos são devastadores. A corrupção drena recursos essenciais para a educação, a saúde, a segurança pública e a infraestrutura. Impede investimentos estratégicos, retarda o crescimento econômico, afugenta empresas sérias e desestimula qualquer tentativa de planejamento de longo prazo. Pior ainda: consolida uma pedagogia perversa para as novas gerações, ensinando, pelo exemplo dos poderosos, que vantagem pessoal vale mais do que o interesse coletivo.

Não há futuro possível para um país que cresce desconectado da ética. As crianças e jovens que hoje assistem ao noticiário e veem governantes, gestores públicos e empresários envolvidos em tramas criminosas aprendem que o Estado pode ser capturado, que a lei é maleável e que a impunidade é quase garantida. Esse aprendizado tácito destrói a confiança social e amplia o cinismo político, abrindo caminho para novas formas de autoritarismo e para o descrédito completo das instituições democráticas.

Por isso, o debate sobre ética na política não pode mais ser adiado. Trata-se de uma urgência nacional, de uma agenda civilizatória. O país precisa recuperar a centralidade da virtude na vida pública, reconstruir mecanismos de controle, fortalecer órgãos de fiscalização, proteger denunciantes e punir com rigor quem trai o interesse público. Mais do que isso: precisa reafirmar que o Estado existe para servir ao cidadão, e não o contrário.

Sem ética, nenhuma nação se sustenta. O Brasil já pagou caro demais pelo distanciamento da moralidade pública. Persistir nesse caminho é condenar as próximas gerações a um futuro reduzido, injusto e moralmente desabitado. A reconstrução ética do país é, portanto, a única obra verdadeiramente inadiável porque dela dependem todas as demais. A escola, a família e a comunidade precisam assumir um compromisso explícito com a construção de valores como honestidade, responsabilidade, respeito, empatia, justiça e valores que, quando enraizados na infância, tornam-se a base sólida de uma sociedade íntegra.

Educar eticamente não significa impor doutrinas, mas oferecer às crianças ferramentas para discernir o certo do errado, compreender as consequências de seus atos e reconhecer que o bem comum depende da ação de cada indivíduo. Ensinar ética às crianças é, portanto, uma estratégia de longo prazo para a transformação do país. É formar cidadãos capazes de rejeitar práticas imorais, pressionar por governos íntegros e participar da vida democrática com consciência e coragem. Se quisermos que as futuras gerações vivam em um Brasil mais digno, precisamos começar pelo óbvio: ensinar ética enquanto ainda estamos moldando o caráter de quem irá herdar este país. Sem isso, continuaremos reféns da mesma engrenagem que, há décadas, corrói nossa democracia e compromete nossos sonhos coletivos.

A frase que foi pronunciada:

“Não há dúvida de que, à medida que a ciência, o conhecimento e a tecnologia avançam, tentaremos realizar coisas mais significativas. E não há dúvida de que sempre teremos que ponderar essas ações com ética.”

Ben Carson

História de Brasília

Excelente iniciativa, a da delegacia do IAPC em Brasília, determinando a dedetização de todos os apartamentos. Os inquilinos terão que comprar apenas uma lata de querosene, para se verem livres das baratas que estão invadindo todos os apartamentos. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

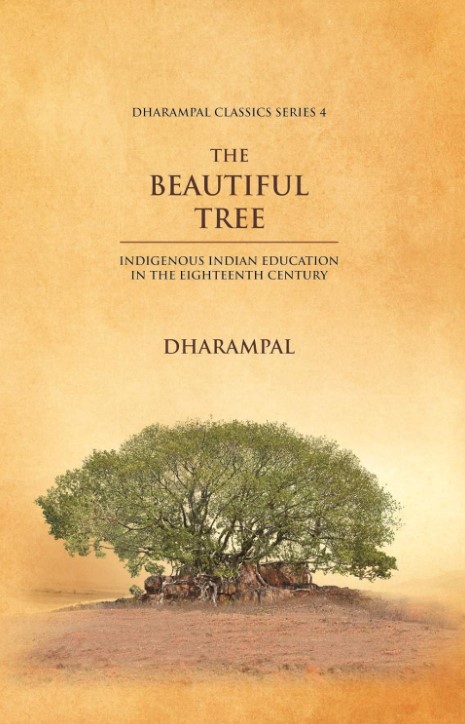

Na publicação do best seller “The beautiful tree”, do pesquisador James Tooley, foi aberta e exposta ao mundo uma ferida antiga e muito mal cicatrizada, relativa ao debate sobre a qualidade da educação nos países em desenvolvimento, sobretudo aquela ministrada nas escolas públicas. O pesquisador britânico demonstrou, por meio de um rigoroso trabalho de campo em diferentes continentes, algo que muitos governos tentam sistematicamente ocultar: que as populações mais pobres, cansadas da ineficiência crônica do Estado, estão criando suas próprias soluções educacionais, financiando com grande sacrifício pequenas escolas privadas de baixo custo que, embora invisíveis à narrativa oficial, produzem resultados superiores aos da rede pública.

Essa revelação foi recebida com desconforto justamente porque expôs a distância entre o discurso paternalista dos governos e a realidade enfrentada pelas famílias que vivem nas margens das estatísticas. No Brasil, essa realidade não é apenas semelhante: é ainda mais gritante. Há décadas, o país convive com um sistema educacional que consome volumes colossais de recursos públicos, mas entrega resultados medíocres, quando não desastrosos.

Ano após ano, as avaliações nacionais reiteram a incapacidade estrutural do Estado de garantir alfabetização plena, proficiência mínima em matemática ou mesmo um ambiente escolar seguro. Em vez de avanços sólidos, o que se vê são sucessivas reformas anunciadas com pompa, planos estrondosos, metas que expiram sem nunca terem sido alcançadas e, ao final, milhões de estudantes que concluem etapas escolares sem aprender o básico. Essa realidade é conhecida, debatida, lamentada, mas raramente enfrentada com honestidade. E enquanto governos discutem comissões, diretrizes e marcos regulatórios, famílias pobres brasileiras buscam alternativas.

Nas periferias urbanas, nos sertões e nas áreas ribeirinhas, florescem discretamente pequenas escolas comunitárias, creches improvisadas, instituições confessionais de baixo custo e iniciativas independentes sustentadas por mensalidades modestas, pagas com enorme esforço. Elas não contam com subsídios estatais, não são celebradas em conferências internacionais, tampouco aparecem nas estatísticas oficiais. No entanto, são procuradas porque oferecem algo essencial: ensino efetivo, disciplina, controle social direto e, principalmente, a sensação de que existe ali um compromisso real com o aprendizado das crianças.

Assim como Tooley registrou em suas viagens pela Índia ou pela África, o Brasil também tenta invisibilizar essas experiências. A burocracia estatal, ao mesmo tempo em que falha em entregar qualidade, cria barreiras para que essas iniciativas prosperem. Exige-se delas um nível de regularização estrangulador, muitas vezes incompatível com sua realidade material, ao mesmo tempo em que se tolera a precariedade estrutural da própria escola pública. O paradoxo é evidente: cobra-se excelência administrativa de quem está tentando suprir uma ausência do Estado, mas aceita-se, como inevitável, o baixo desempenho de escolas cuja manutenção consome bilhões. Trata-se de uma inversão de prioridades que revela mais sobre a proteção de interesses políticos do que sobre uma preocupação genuína com a educação de crianças pobres.

Reconhecer sua eficácia significaria admitir que o problema da educação brasileira não é, prioritariamente, falta de recursos, mas sim de gestão, accountability, responsabilidade e visão de longo prazo. Significaria aceitar que a liberdade de escolha das famílias pode produzir resultados mais sólidos do que estruturas burocráticas incapazes de se reformar. A verdade é que o Brasil vive hoje uma contradição profunda: dispõe de um dos maiores orçamentos educacionais do mundo em valores absolutos, mas entrega índices de aprendizagem comparáveis aos de países muito mais pobres.

É um esforço silencioso, invisível, doloroso, mas que revela uma fé inabalável na educação como caminho de ascensão social. O Brasil precisa encarar essa realidade com maturidade. Ignorar ou perseguir iniciativas independentes não resolverá o fracasso estrutural da educação pública. Pelo contrário, apenas ampliará o fosso entre a retórica estatal e a experiência concreta das famílias. Se o objetivo nacional é garantir aprendizagem real, então o país deve reconhecer, apoiar e estudar esses modelos alternativos, não para substituírem o Estado, mas para ensinarem ao Estado como reconstruir sua própria credibilidade.

The Beautiful Tree traz a lição de que não é que o Estado deva desaparecer. É que, quando ele falha reiteradamente, a sociedade encontra caminhos. E no Brasil, como em tantos outros lugares, a árvore bonita já começou a brotar entre os escombros da negligência oficial. Cabe aos governantes decidir se continuarão a arrancá-la, em nome de uma narrativa que não se sustenta, ou se finalmente permitirão que ela cresça, iluminando caminhos que há muito tempo deixamos de percorrer.

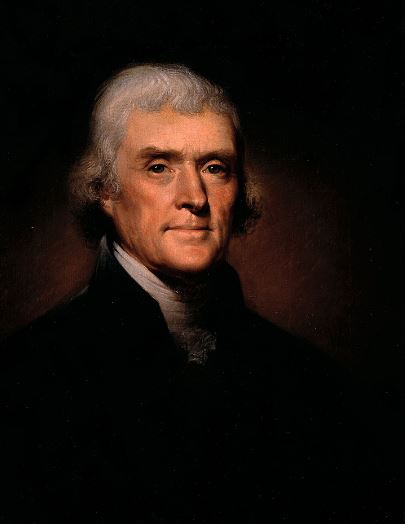

A frase que foi pronunciada:

“Se uma nação espera ser ignorante e livre, em um estado de civilização, ela espera o que nunca existiu e nunca existirá.”

Thomas Jefferson

História de Brasilia

Os outros Institutos bem que poderiam fazer a mesma coisa, para que a campanha se verificasse simultaneamente em todo o Plano Pilôto. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Por mais que se repitam discursos grandiosos sobre preservação, sustentabilidade, compromisso planetário e metas ousadas de carbono, a Amazônia – aquela, concreta, habitada, viva, sofrida e desigual – permanece invisível. Fala-se da floresta como se ela fosse um monumento intocado, como se existisse à parte da vida humana que nela pulsa. No entanto, mais de 30 milhões de brasileiros vivem naquele território, enfrentando os piores indicadores sociais do país, como se estivessem condenados, há décadas, a figurar como estatística de abandono.

Esse apagamento deliberado não ocorre por acaso. Ele é fruto de um paradigma ambientalista que separa, artificial e ideologicamente, o homem da natureza um equívoco conceitual que compromete qualquer política séria de desenvolvimento sustentável. O resultado é que grandes conferências climáticas, como a COP30 e tantas outras que a antecederam, seguem tratando a Amazônia como se fosse um parque temático global, um ativo geopolítico sob tutela internacional, enquanto as populações amazônicas aparecem apenas como nota de rodapé, quando muito como figurantes do cenário que líderes mundiais querem exibir ao planeta.

Incômoda, a verdade é que tais encontros raramente admitem que a sustentabilidade sem desenvolvimento humano não passa de ornamento retórico. Nenhuma floresta será preservada por muito tempo se seus habitantes permanecerem aprisionados à pobreza extrema, ao desemprego crônico, à infraestrutura precária, à ausência de saneamento básico e à falta histórica de oportunidades econômicas. É ilusório imaginar que uma região inteira pode ser mantida sob uma espécie de “congelamento civilizatório”, como se humanos fossem intrusos num templo ecológico.

Ao longo dos discursos e painéis da COP30, é possível observar um fenômeno conhecido e recorrente: a tentativa de transformar a Amazônia em símbolo político de agendas globais que pouco dialogam com a realidade local. Nesse cenário, multiplicam-se expressões de efeito, propostas genéricas, promessas de financiamento que raramente se concretizam e uma constante disputa de narrativas entre governos, ONGs internacionais e organismos multilaterais. Raramente, contudo, aparece um plano concreto que coloque o amazônida no centro das discussões. Este, sim, o verdadeiro guardião da floresta.

É claro, sobretudo nas últimas décadas, um processo de espetacularização do debate climático, capturado por grupos políticos, em especial setores progressistas internacionais, que transformaram o tema em plataforma ideológica. O resultado é um discurso frequentemente marcado por moralismo, teatralidade e simplificações. A floresta vira símbolo, bandeira, slogan. Mas não vira projeto de país.

O problema se aprofunda quando percebemos que grande parte das discussões globais sobre aquecimento do planeta se apoia em diagnósticos que ignoram, minimizam ou mesmo distorcem os fatores reais que afetam o clima. As causas apresentadas em conferências multilaterais costumam priorizar narrativas já consolidadas e pouco abertas ao debate científico plural. Essa rigidez ideológica contribui para o crescente esvaziamento desses encontros: repetem-se os mesmos temas, as mesmas mesas-redondas, os mesmos alertas catastróficos, sem que se avance na compreensão das complexas interações entre atividade humana, ciclos naturais e transformações planetárias que não dependem da ação do homem.

Enquanto isso, regiões menos desenvolvidas do mundo, como a África e a própria Amazônia, seguem relegadas ao papel desconfortável de palco para discursos alheios. São territórios tratados como vitrines da crise climática, mas nunca como protagonistas de soluções reais. A ausência de integração entre homem e meio ambiente, tão proclamada pelos especialistas de gabinete resulta, paradoxalmente, em políticas que afastam o homem da possibilidade de ser protagonista de sua própria terra.

A COP30 poderia ter sido a oportunidade de reverter essa lógica. De colocar no centro do debate o desafio que realmente importa: como garantir desenvolvimento, dignidade e prosperidade à população amazônica ao mesmo tempo em que se preserva a maior floresta tropical do mundo? Como construir políticas que respeitem tradições locais, promovam empregos sustentáveis, incentivem tecnologia, aprimorem a educação e fortaleçam a soberania nacional sobre o território?

Não há preservação possível se milhões de pessoas são mantidas à margem. Mas o que se viu foi uma conferência que preferiu o conforto de seus velhos discursos. Não houve disposição para questionar dogmas. Não houve vontade de repensar modelos fracassados. Houve, sim, muita autorreferência, muita celebração simbólica, muita “lacração” geopolítica termo que descreve bem a tendência de transformar a pauta ambiental em performance, em vez de estratégia concreta de desenvolvimento.

É preciso reconhecer que, sem participação efetiva das populações amazônicas, qualquer meta climática será mera peça de ficção. Da mesma forma, sem admitir que o desenvolvimento sustentável exige equilíbrio entre economia e proteção ambiental, continuará prevalecendo a visão de que o progresso humano é sempre inimigo da natureza, visão que ignora séculos de convivência harmoniosa entre povos amazônicos e a floresta.

A Amazônia não pode mais ser tratada como ornamento de decretos internacionais nem como moeda de troca em negociações entre potências globais. Tampouco pode ser sequestrada por agendas partidárias ou ideológicas descoladas da vida real. A preservação da maior floresta tropical do planeta só será possível quando a pauta ambiental enxergar, finalmente, aquilo que insiste em ignorar: sem o amazônida, não há Amazônia.

O que se espera, daqui para frente, é que debates climáticos globais abandonem o tom catequético e passem a ouvir as populações que vivem de fato nos territórios em disputa. Que deixem de lado a retórica inflamada e abracem soluções técnicas, científicas e economicamente viáveis. Que parem de apontar dedos e comecem a construir pontes. E, acima de tudo, que reconheçam que nenhum planeta será salvo enquanto milhões de seres humanos permanecerem abandonados à própria sorte no coração da floresta que o mundo diz querer proteger. Porque uma COP que não olha para as pessoas, deixa de ser conferência torna-se vitrine. E vitrines, por mais reluzentes que sejam, nunca mudaram a realidade de ninguém.

A frase que foi pronunciada:

“A única maneira de monitorar o progresso é responsabilizarmo-nos mutuamente. Essa responsabilidade mútua [e] o acompanhamento do progresso é o que a COP está promovendo… O que as COPs também fazem [é] reunir um grande número de instituições, coalizões e partes interessadas que usam a COP como um momento e um local de encontro para ‘mostrar e contar’.”

Ex-chefe do clima da ONU, Christiana Figueres

História de Brasília

Excelente iniciativa, a da delegacia do IAPC em Brasília, determinando a dedetização de todos os apartamentos. Os inquilinos terão que comprar apenas uma lata de querosene, para se verem livres das baratas que estão invadindo todos os apartamentos. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A responsabilidade de dar continuidade a uma coluna que nasceu um ano antes de mim é uma dessas incumbências que exigem mais que o exercício da escrita, requerem o gesto de escuta, de reverência e de memória. Não se trata apenas de substituir uma assinatura, mas de sustentar uma tradição, de preservar o fio de uma história que atravessou décadas acompanhando a própria construção de Brasília, desde o instante em que o concreto ainda se confundia com a poeira vermelha e o futuro parecia apenas um esboço no papel milimetrado de Lúcio Costa.

Ari Cunha, criador desta coluna, foi mais do que um cronista da cidade, foi testemunha e protagonista de uma era em que a capital ensaiava seus primeiros passos rumo à maturidade política, cultural e social. Sua pena, tão afiada quanto generosa, registrava o cotidiano com a precisão de quem sabia que cada gesto, cada personagem, cada esquina recém-pavimentada continha o germe de uma história maior.

Com sua partida, os amigos, aqueles que o acompanharam nas noites de prosa e nos bastidores de poder, continuaram fiéis à leitura da coluna, como se nela ainda ressoasse o timbre do velho Ari, irônico e cordial, firme e afetuoso. Mesmo com as inevitáveis diferenças de estilo — porque ninguém escreve da mesma forma que outro, ainda que compartilhe da mesma admiração —, os leitores, mais do que tolerar a mudança, a acolheram com uma espécie de respeito silencioso, como quem entende que a escrita também é uma forma de continuidade da presença. E é em meio a essa rotina de rememorar e repaginar o passado que sempre republicamos pequenos trechos das primeiras colunas do jornalista.

Uma dessas notinhas falava sobre o Colégio Dom Bosco, em Brasília, que, naqueles tempos, experimentava um curioso e cívico entusiasmo: o regime parlamentarista havia inspirado até mesmo o sistema escolar. Assim, os alunos organizaram-se à semelhança do modelo político vigente, elegendo presidente, primeiro-ministro e todo um conselho de ministros mirins. No registro, figuravam nomes que, à época, eram apenas promessas de juventude — Hélio Marcos, Domingos José, Mário Jorge, Dimer Camargo Monteiro, Marcelo Magno, Ítalo, Rogério Brant Martins Chaves, Rui Lemos Sampaio, Ivan de Oliveira Delforge, George Ney e Paulo César Vasques — compondo o primeiro gabinete estudantil de Brasília. Era, ao mesmo tempo, um exercício de cidadania e uma metáfora da esperança, um pequeno ensaio de democracia em uma cidade que ainda se erguia sobre o sonho de Juscelino.

A surpresa, entretanto, veio dias depois da republicação, quando uma carta chegou, escrita por um nome que ressoa entre os que moldaram o pensamento político e jornalístico da capital: Hélio Doyle, o mesmo que, em tempos de farda escolar, ocupara o simbólico posto de presidente daquela experiência parlamentarista infantil. A carta, mais do que uma recordação pessoal, é um gesto de reencontro entre gerações. Ao lê-la, percebi que o tempo, esse grande arquivista das memórias humanas, tem o poder de reunir o que parecia disperso, reconectando a infância à maturidade, o entusiasmo da juventude à responsabilidade da história. E talvez seja essa a maior lição de uma coluna que atravessou gerações: que o jornalismo, quando se faz com alma e propósito, não se apaga com o tempo, apenas muda de mãos, preservando o mesmo compromisso de olhar o mundo com espírito crítico, afeto e esperança. Eis a carta.

Cara Circe,

Na “História de Brasília” de domingo você publica os nomes de integrantes de um “governo” parlamentarista, com Hélio Marcos como presidente. A nota, na coluna de seu saudoso pai Ari Cunha, é de 11 de maio de 1962. O Hélio Marcos sou eu e esse “governo” era a primeira diretoria eleita para o Grêmio Literário Anchieta de Brasília (Glab), do 1º ano ginasial, e que meses depois, com grêmios de outras séries, veio a constituir o Movimento Estudantil Trinta de Agosto (Meta), que também presidi, no Colégio Dom Bosco.

Sob comando de um professor de Português, o padre salesiano José Leopoldino, tínhamos aula de organização política brasileira na prática. Os alunos elegiam o presidente do Meta, que escolhia o primeiro-ministro, e os governadores de cada classe. Elegiam também os deputados e senadores, e havia também um tribunal de justiça. Como o Brasil, em 1962, vivia sob regime parlamentarista, reproduzimos essa estrutura até que o presidencialismo voltou, em 1963. Três partidos disputavam as eleições: a União dos Jovens Democratas (UJD, o meu partido) e sua dissidência Partido Democrático Estudantil (PDE), ambos presidencialistas, e o Partido Parlamentarista Nacional (PPN). Tínhamos até Código Eleitoral.

Dos 10 “ministros” citados, continuei tendo contato com quatro ao longo dos anos: Mário Jorge Dias Carneiro, professor universitário; Ítalo Silgueiro Filho, publicitário; George Ney Fernandes, embaixador aposentado; Dimer Monteiro, professor universitário, diretor de teatro e ator, já falecido. Há poucos anos soube que Rui Lemos Sampaio presidia uma grande empreiteira. Dos demais, gostaria de ter notícias.

Grande abraço, Hélio

A frase que foi pronunciada:

“Uma carta sempre me pareceu como a imortalidade, porque é a mente sozinha, sem a companhia corpórea.”

Emily Dickinson

História de Brasília

E por falar nisto, estão enganando o presidente da República. Houve uma decisão para reiniciar as obras em Brasília. O IAP-FESP e o IAPM lançaram-se numa euforia arquitetônica e pararam no meio do caminho.

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há uma dimensão do sofrimento humano que resiste à linguagem e se manifesta como um ruído permanente, uma presença que não se deixa nomear nem compreender inteiramente. Essa incapacidade de descrever o que nos atravessa, somada ao desconforto de habitar uma interioridade sem forma, faz com que seja tentador terceirizar a outros a tarefa de dizer quem somos. Ao invés de suportar o silêncio que acompanha a pergunta pela própria essência, buscamos o conforto nas definições de figuras que prometem traduzir o indizível: cientistas, médicos, analistas, gurus, especialistas de toda espécie. Neles projetamos a esperança de que o enigma da existência possa ser resolvido com o rigor de uma fórmula ou a precisão de um diagnóstico.

Essa transferência de autoridade nasce de uma fadiga metafísica: o cansaço de sustentar o peso da dúvida. Estamos aqui falando da angústia que todos enfrentamos diante da esfinge de Tebas que cada um carrega dentro de si. “Decifra-me ou devoro-te.” Por desespero, recorremos às autoridades. Assim, a ciência, que deveria ser instrumento de investigação, converte-se em sistema de fé, e o saber técnico adquire a função simbólica que antes pertencia ao mito.

O fenômeno não nasce apenas do avanço da psiquiatria, mas de um deslocamento cultural mais profundo, em que o sofrimento deixou de ser vivido e passou a ser um quebra-cabeça a ser resolvido. O Cristianismo, com todos os seus equívocos históricos, continha uma dimensão simbólica e ética que remetia à experiência do mistério, à consciência da limitação humana, à ideia de transcendência e de sentido. A ciência, quando reduzida a instrumento de poder discursivo, não substitui essa dimensão, mas a silencia com uma boa dose de venvanse, sertralina ou fluoxetina. O resultado é uma cultura que se diz racional, mas que age movida por um fervor missionário. A confiança cega em relatórios, modelos e especialistas não é menos dogmática que a fé dos antigos, apenas mais disfarçada pela linguagem técnica.

As redes sociais amplificaram esse processo. Cada laudo, real ou presumido, converte-se em elemento de identidade, em bandeira estética e em ponto de encontro para comunidades que trocam sintomas como quem compartilha afinidades. O transtorno passa a operar como senha cultural e ao mesmo tempo como fronteira. O sofrimento é exibido, estilizado, reconhecido e celebrado. O vocabulário clínico, antes restrito a consultórios, tornou-se material de expressão pública, misturando-se a hashtags, playlists e discursos terapêuticos de autoajuda.

A consequência é a substituição da interioridade pela descrição. O indivíduo aprende a falar de si por meio de diagnósticos que o precedem, que já estavam prontos antes de ele se reconhecer neles. É como se o sofrimento precisasse de uma certidão para existir. Essa apropriação da linguagem médica tem algo de religioso: transfere à figura do psiquiatra à autoridade do intérprete, aquele que lê o destino nos exames, nas escalas e nos manuais. O divã torna-se um altar laico, e o consultório, um templo silencioso em que cada palavra tem peso de revelação.

O resultado é uma cultura que valoriza a consciência do próprio transtorno mais do que a experiência da própria vida. Talvez o que nos falte não seja um novo diagnóstico, mas a coragem de permanecer no vazio que antecede qualquer definição. A angústia, quando suportada sem anestesia, é ainda a expressão mais honesta do humano. O sofrimento, antes de ser uma patologia, é uma forma de consciência, uma lembrança incômoda de que existir é sempre um desajuste entre o que somos e o que desejamos ser.

Nelson Rodrigues dizia que “toda unanimidade é burra”, e talvez possamos estender a provocação: toda certeza sobre a alma é prematura. Ao tentar domesticar a dor com a linguagem técnica, perdemos o contato com a vastidão que ela aponta. É possível que a tarefa mais urgente do nosso tempo não seja curar o sofrimento, mas restituir-lhe o estatuto de experiência legítima, inseparável da condição humana. Pois sem ele, não resta nada que nos obrigue a olhar de frente o abismo e reconhecer nele, paradoxalmente, o que ainda nos mantém vivos.

“Se você pudesse ler minha mente, não estaria sorrindo.”

Tamara Ireland Stone, Every Last Word

Ficharam, cada um, quinhentos candangos. Mantiveram os homens parados durante dois meses, e agora despediram todos. Nada foi feito, e ninguém sabe quanto se gastou nessa operação engodo (Publicada em 11.05.1962)