Tag: #PolíticanoBrasil

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Parecia que o Brasil atravessava uma dessas horas em que a política deixa de ser apenas disputa institucional e se transforma em atmosfera, em tensão espalhada pelas ruas, em sensação quase física de que algo, no centro do poder, se aproximava de um ponto irreversível. Aconteceu na capital federal, que era apenas um palco condensado de pressões, boatos, reuniões fechadas, sirenes morais e expectativas contraditórias. Mais do que uma instalação que abrigava autoridades, o local convertia-se num símbolo sitiado, cercado por vozes que exigiam, por um lado, a renúncia imediata, e por outro, a permanência obstinada de alguém, que para milhões, ainda representava o Estado protetor e o pai político de uma era.

A crise não surgira do nada, nem era fruto exclusivo de um episódio isolado, embora um evento em si catalisava como faísca em terreno saturado. Poderia ser qualquer evento, mas esse episódio desencadeou um processo de corrosão acelerada. Era a prova do descontrole e violência nos subterrâneos do poder que alimentou a certeza de que o governo havia perdido a legitimidade moral para continuar. A oposição intensificava sua ofensiva, e setores militares, inquietos, falavam abertamente em ruptura, num cenário em que a democracia brasileira, ainda jovem e frágil, parecia sempre caminhar sobre gelo fino.

Naquele dia anterior, os jornais já não escondiam o tom de ultimato. Redações fervilhavam. Repórteres se acotovelavam, tentando captar sinais mínimos, uma janela que se abrisse, um carro oficial que saísse, um ministro que entrasse apressado. Muitos testemunhos posteriores insistiriam na mesma impressão, a de que autoridades estavam tomadas por um silêncio incomum, como se o centro do poder tivesse se tornado uma sala de espera da História. Um funcionário, citado em memórias e entrevistas, descreveu os corredores “mais longos do que nunca”, passos abafados, e a sensação de que ninguém falava alto, como se cada palavra pudesse precipitar um desfecho.

Segundo pessoas próximas, aquela autoridade apresentava-se abatida, mas não derrotada no sentido convencional. Havia nele, como declarou a filha, uma mistura de cansaço e lucidez, a percepção de que não se tratava apenas de um governo em crise, mas de um projeto político sob ataque, e de uma disputa mais ampla sobre o papel do Estado e do povo. Os relatos indicavam que ele passava horas ouvindo relatórios, recebendo auxiliares, conversando com ministros, e recusando-se a aceitar, sem resistência, a ideia de renúncia. A palavra renúncia, ali, não era um gesto administrativo, mas uma capitulação simbólica, e talvez, por isso, parecesse carregar nos ombros não apenas o peso de um mandato, mas o de uma era inteira.

O ambiente militar era particularmente sensível. Generais e oficiais discutiam abertamente a necessidade de afastamento, e circulavam exigências formais para que se retirasse, sob pena de medidas mais duras. Um dos elementos mais dramáticos daquela véspera era precisamente essa suspensão institucional, pois o país não sabia se amanheceria com uma solução negociada, com uma deposição ou com um colapso. A democracia brasileira, naquele instante, parecia depender de conversas noturnas, de telefonemas discretos, de encontros reservados, e essa fragilidade estrutural produzia um medo difuso, sentido tanto nas elites quanto nas ruas.

Nas ruas, contudo, a percepção era ambígua. Não se tratava de um povo uniformemente mobilizado, mas de uma sociedade dividida entre o apoio visceral e o desgaste acumulado. Trabalhadores lembravam as conquistas e o viam como alguém perseguido pelos mesmos setores que sempre resistiram à inclusão. Uma costureira entrevistada anos depois por pesquisadores do período resumiu a emoção popular com simplicidade contundente, “queriam tirar o homem que olhava pelos pobres”. Ao mesmo tempo, setores urbanos de classe média, influenciados pela retórica moralizante da oposição, repetiam que o governo estava cercado de corrupção e violência, e que a permanência seria insustentável.

Foi o jornalista que conviveu de perto que descreveu o clima de tragédia anunciada, como se todos soubessem que a crise já ultrapassara o campo do possível retorno. Relatou que o chefe compreendia a solidão do poder, e que parecia cada vez mais consciente de que seus adversários não buscavam apenas sua saída, mas sua humilhação histórica. Esse componente, frequentemente subestimado, é essencial para entender a atmosfera da véspera, pois o drama não era apenas político, mas profundamente psicológico, um homem acuado não apenas por forças externas, mas por uma narrativa que pretendia transformá-lo em vilão absoluto ou em obstáculo a ser removido.

Claro que os ministros se dividiam. Alguns defendiam a resistência, outros sugeriam concessões, outros, ainda, tentavam construir uma saída intermediária. Mas a própria ideia de saída intermediária parecia evaporar, porque a crise se alimentava de radicalização. A oposição não queria acordos, queria o fim. Parte dos militares não queria transição, queria ruptura. Por sua vez, ele parecia recusar o papel que simplesmente abandona a cadeira sob pressão. O impasse, portanto, não era técnico, era existencial.

Naquela véspera, o Brasil vivia uma espécie de vertigem institucional. As conversas em cafés, os murmúrios nos transportes coletivos, as manchetes, tudo parecia anunciar que o dia seguinte não seria comum. Uma testemunha, citada em crônicas posteriores, disse que “a capital estava com cara de domingo triste”, mesmo sendo dia útil, como se a cidade pressentisse que a política, quando chega ao limite, deixa de ser debate e se torna destino.

O cenário, portanto, era de cerco, não apenas aquela autoridade, mas ao próprio significado do Estado. Era amado e odiado, símbolo e contradição, estava no centro de uma tempestade que misturava moralismo, luta de classes, disputa geopolítica, ressentimentos militares e expectativas populares. Naquele último dia inteiro, antes do fato que mudaria o curso da República, o país parecia suspenso, como se respirasse com dificuldade, aguardando o instante em que a História, impaciente, finalmente se imporia.

Que espécie de obstinação nos impede de olhar para a História e reconhecer nela o aviso necessário para não repetirmos, uma vez mais, os mesmos erros?

Era o dia 24 de agosto de 1954, por volta das 8h30 da manhã. Getúlio Vargas estava no seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

A frase que foi pronunciada:

“Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

Ajuda e Campanha do Cobertor. Há muita criança com frio, sem agasalho, em Brasília. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ao longo da história da humanidade, observa-se a repetição de um fenômeno tão antigo quanto persistente: a vulnerabilidade do poder diante da sedução. Trata-se de uma dinâmica que atravessa épocas, culturas e sistemas políticos, manifestando-se sempre que indivíduos investidos de grande autoridade passam a acreditar que se encontram acima das regras comuns da convivência social. Desde os relatos simbólicos mais antigos até os registros históricos mais documentados, o desejo aparece como um ponto sensível da condição humana. Não como falha moral isolada, mas como parte de uma engrenagem maior, na qual o prazer, o segredo e a transgressão se combinam para produzir situações de dependência e constrangimento. A sedução, nesse contexto, não deve ser compreendida como atributo de um gênero ou de um indivíduo específico, mas como força relacional. Ela atua onde há vaidade, sensação de impunidade e ausência de limites claros.

Quando associada ao poder, torna-se instrumento eficaz para criar vínculos assimétricos e, em alguns casos, verdadeiras armadilhas sociais. Diversos períodos históricos registram episódios em que figuras centrais da vida pública foram envolvidas em situações privadas que, mais tarde, mostraram-se decisivas para sua queda. Cortes imperiais, palácios, gabinetes e centros de decisão sempre conviveram com espaços paralelos, marcados pela informalidade, pelo excesso e pela promessa de discrição absoluta. Esses ambientes, muitas vezes festivos e luxuosos, criam uma atmosfera na qual o senso de responsabilidade tende a se dissolver. A partir daí, pequenos desvios se acumulam até se tornarem comprometedores. O que começa como entretenimento termina como constrangimento. A história demonstra que, nesses casos, o verdadeiro poder não está no ato em si, mas na possibilidade de revelação. O segredo passa a funcionar como moeda. Quem o detém detém influência.

Em sociedades complexas, o silêncio tem valor. A preservação da imagem pública, especialmente entre elites políticas e econômicas, é frequentemente tratada como patrimônio. Por isso, situações embaraçosas ganham relevância não apenas pelo seu conteúdo, mas pelo risco que representam à reputação e à estabilidade de estruturas inteiras. Com o passar do tempo, surgiram relatos de arquivos, registros e memórias que circulariam nos bastidores do poder, contendo informações sensíveis sobre comportamentos privados de figuras públicas. Independentemente da veracidade de cada caso, o simples fato de tais narrativas se repetirem indica a existência de um imaginário coletivo que associa poder, segredo e vulnerabilidade. Quando esses conteúdos vêm à tona, geralmente por meio de investigações, disputas internas ou mudanças no equilíbrio de forças, instala-se o que se poderia chamar de “ressaca moral”. A sociedade, então, confronta práticas que, por muito tempo, permaneceram invisíveis ou toleradas.

No mundo atual, apesar do avanço das instituições, da tecnologia e dos mecanismos de controle, o padrão persiste. Festas privadas, encontros exclusivos e redes informais continuam funcionando como espaços onde o poder se exerce de maneira menos visível. A diferença está na materialidade do registro. Em tempos de comunicação digital, quase tudo deixa rastros. Mensagens, imagens e arquivos transformam-se em elementos centrais de disputas simbólicas e políticas. O que antes dependia da memória oral agora pode ser armazenado e recuperado com facilidade. Essa nova realidade amplia tanto o risco quanto a sensação de controle. Paradoxalmente, quanto mais registros existem, maior parece ser a ilusão de que eles jamais serão revelados. A repetição desse fenômeno ao longo da história aponta para uma característica essencial da condição humana: a fragilidade diante do desejo. O poder, longe de eliminar essa fragilidade, muitas vezes a intensifica. A sensação de excepcionalidade de que certas regras não se aplicam funciona como catalisador de comportamentos que, mais tarde, mostram-se insustentáveis. Não se trata de moralismo, mas de observação histórica. Sistemas de poder que ignoram limites éticos tendem a produzir seus próprios mecanismos de colapso. Sedução, nesse sentido, atua menos como causa e mais como reveladora de estruturas já desequilibradas. Exemplos anteriores ensinam que nenhuma sociedade está imune a esse tipo de dinâmica.

Mudam os cenários, os costumes e as tecnologias, mas a lógica permanece surpreendentemente estável. Onde há poder concentrado, segredo valorizado e ausência de freios institucionais, há terreno fértil para a repetição do mesmo enredo. Talvez a verdadeira lição não esteja em condenar indivíduos ou comportamentos isolados, mas em reconhecer a necessidade constante de limites, transparência e responsabilidade. Afinal, o poder que se acredita invulnerável costuma ser, justamente, aquele mais exposto às armadilhas que ele próprio ignora.

A frase que foi pronunciada:

“Tudo é vaidade, nada é justo.”

William Makepeace Thackeray

História de Brasília

Logo abaixo desta coluna os senhores encontrarão uma carta do dr. Amador Campos, explicando notícias publicadas nesta seção. A carta é publicada na integra, assegurando-se, portanto, a sagrado direito de defesa. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Longe de qualquer expectativa de calmaria institucional, econômica ou política, o Brasil inicia 2026 sem mudanças. Ao contrário, o ano se abre como uma continuação ampliada das turbulências que marcaram o período anterior, sinalizando não apenas a persistência de crises mal-resolvidas, mas a possibilidade concreta de que o país atinja o ponto máximo de tensão desde a redemocratização. O risco maior não reside apenas nos fatos em si, mas na recusa sistemática das autoridades em reconhecer erros, rever decisões e restabelecer compromissos republicanos básicos. Em 2025, os acontecimentos projetam suas sombras longas sobre o presente. As investigações envolvendo o Banco Master, bem como os desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS, apurados por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), seguem produzindo desdobramentos políticos, jurídicos e sociais.

Independentemente dos resultados finais dessas apurações, o simples fato de atingirem setores sensíveis o sistema financeiro e a previdência social agrava a sensação de insegurança institucional e fragiliza a confiança da população no Estado. O dano, nesse caso, vai além dos valores eventualmente desviados. Trata-se de uma fratura simbólica profunda: quando aposentados, que já contribuíram por décadas, veem seus recursos ameaçados, sem ter quem os protejam, o pacto social se rompe. A CPMI, por sua vez, embora necessária, opera em ambiente altamente politizado, o que limita sua capacidade de produzir consensos e amplia a percepção de que as instituições investigam mais para disputar narrativas do que para corrigir estruturas. No campo econômico, o discurso oficial insiste em indicadores positivos, divulgados por órgãos de estatística que, aos olhos de parte expressiva da sociedade, perderam credibilidade.

Por outro lado, o IBGE, historicamente reconhecido por sua excelência técnica, passou a ser alvo de críticas quanto à sua autonomia e independência. Ainda que os dados divulgados possam ser metodologicamente defensáveis, a simples suspeita de aparelhamento político é suficiente para esvaziar sua força como referência confiável. O resultado é um paradoxo perigoso: números que apontam crescimento convivem com a percepção cotidiana de empobrecimento, endividamento das famílias e precarização do trabalho. Essa dissonância alimenta o ceticismo social e fortalece discursos de ruptura. Quando estatísticas deixam de convencer e a realidade sentida se impõe, o espaço para soluções técnicas se reduz drasticamente. O ano eleitoral apenas intensifica essas contradições.

Promessas multiplicam-se em velocidade inversamente proporcional à capacidade fiscal do Estado. Planos grandiosos são anunciados sem lastro orçamentário, enquanto reformas estruturais continuam sendo adiadas por seu custo político. A lógica eleitoral privilegia o curto prazo, o gesto simbólico, o benefício imediato, ainda que isso comprometa a estabilidade futura. Nesse ambiente, o debate público se empobrece. Em vez de diagnósticos honestos, prevalecem slogans. Em vez de autocrítica, discursos autocelebratórios. O resultado é um país que parece girar em torno de si mesmo, incapaz de enfrentar seus dilemas centrais com maturidade institucional.

É nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal (STF) assume papel central e controverso. Chamado a ser o guardião da Constituição e o árbitro final dos conflitos entre os Poderes, o STF passou, aos olhos de muitos, de instância moderadora a ator político protagonista. Decisões monocráticas de amplo impacto, interpretações constitucionais expansivas e intervenções frequentes no processo político alimentam a percepção de desequilíbrio entre os Poderes da República. Não se trata de negar a importância do Judiciário nem de minimizar ameaças reais à ordem democrática. O problema reside na ausência de autocontenção. Quando o Supremo ocupa espaços deixados pelo Legislativo e pelo Executivo, ainda que por omissão destes, contribui para uma hipertrofia institucional que cobra seu preço: a erosão da legitimidade. Um tribunal forte não é aquele que tudo decide, mas aquele cujas decisões são aceitas, mesmo quando controversas.

A crise atual, portanto, não é apenas econômica, política ou jurídica. Ela é, sobretudo, uma crise de confiança. Confiança nas estatísticas, nas investigações, nos representantes eleitos, nos tribunais. Sem confiança, qualquer projeto de país se torna inviável. O risco de 2026 ser o pico dessa crise é real. A combinação de escândalos prolongados, disputas eleitorais acirradas, economia frágil e instituições tensionadas cria um cenário propício ao agravamento dos conflitos. A história brasileira mostra que momentos assim raramente se resolvem sozinhos, exigem liderança, humildade e compromisso com o interesse público. Reconhecer erros não é sinal de fraqueza; é pré-condição para a reconstrução.

Recuar de ações pouco republicanas não significa capitular, mas reafirmar limites institucionais. Sem esse movimento, o país corre o risco de aprofundar a lógica do “nós contra eles”, na qual todos perdem. Ainda há tempo para evitar o pior. Mas o relógio institucional corre rápido. Se 2026 será lembrado como o ano do colapso ou como o momento de inflexão, dependerá menos das narrativas oficiais e mais da disposição real das autoridades em ouvir, corrigir e respeitar os fundamentos da República.

A frase que foi pronunciada:

“Os sete pecados sociais são: riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios.”

Frederick Lewis Donaldson

História de Brasília

Mas os meios utilizados para isto não são os mais recomendáveis, ainda mais quando se observa que o principal objetivo para conseguir a sua meta está sendo a desunião da classe. Isso o incompatibiliza com qualquer função de chefia. (Publicada em 12/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

O Brasil atravessa um dos períodos mais delicados de sua história republicana recente. A extrema polarização política, intensificada nos últimos anos e frequentemente resumida no bordão “nós contra eles”, não é apenas um recurso retórico: tornou-se método, estratégia eleitoral e, sobretudo, lente pela qual parte expressiva da sociedade passou a interpretar a realidade. As consequências desse processo não se limitam ao debate público empobrecido; alcançam as instituições, a economia, a coesão social e a própria confiança do cidadão no regime democrático. Às vésperas de um novo ciclo eleitoral, com 2026 no horizonte, impõe-se uma reflexão serena, ainda que firme, sobre o que temos agora e sobre o que pode ocorrer se persistirmos no mesmo caminho. Binário, o discurso que divide o país entre “os do bem” e “os do mal”, “democratas” e “antidemocratas”, “progressistas” e “reacionários”, serve a um propósito claro: mobilizar bases, silenciar dissensos internos e enquadrar adversários como inimigos morais. Em curto prazo, esse expediente rende engajamento e fidelidade; em médio e longo prazos, corrói o tecido social.

O resultado é um ambiente político permanentemente tensionado, no qual a divergência deixa de ser componente legítimo da democracia para ser tratada como ameaça. O próximo passo é o Congresso, que passa a funcionar sob desconfiança mútua; o Judiciário, sob pressão constante para arbitrar conflitos que deveriam ser resolvidos na arena política; a imprensa, sob suspeita permanente; e a sociedade civil, fragmentada em bolhas informacionais que raramente dialogam entre si. Essa lógica de fratura tem efeitos concretos. A previsibilidade institucional, essencial para investimentos, planejamento econômico e políticas públicas de longo prazo, deteriora-se. Reformas estruturais tornam-se reféns do calendário eleitoral e do cálculo ideológico. A agenda nacional cede espaço à agenda identitária e simbólica, na qual gestos e narrativas importam mais do que resultados mensuráveis. O Estado, por sua vez, amplia sua presença como árbitro moral, enquanto a confiança interpessoal e a cooperação social se retraem.

No plano social, a polarização transforma a política em identidade. Votar deixa de ser escolha racional entre projetos e passa a ser afirmação existencial. Amigos se afastam, famílias se dividem, ambientes de trabalho se contaminam. O debate público se torna punitivo: errar é imperdoável; mudar de opinião é traição; buscar consenso é sinal de fraqueza. Nesse contexto, prosperam a desinformação, o sensacionalismo e a radicalização. Há ainda um efeito menos visível, porém profundo: a naturalização do conflito como norma.

Quando o antagonismo permanente se torna rotina, a sociedade perde a capacidade de indignar-se com o excesso. Medidas excepcionais passam a ser vistas como necessárias; atalhos institucionais, como inevitáveis; a retórica de emergência, como justificativa para a compressão de liberdades. O custo democrático dessa anestesia é alto e cumulativo. As instituições brasileiras demonstraram resiliência, mas não são indestrutíveis. A repetição de crises reais ou fabricadas desgasta a legitimidade dos Poderes e alimenta a percepção de que a política é um jogo de soma zero. Nesse cenário, cresce o apelo por soluções “fora do sistema”, seja pela via do messianismo, seja pela judicialização excessiva da política. As eleições, que deveriam funcionar como válvula de renovação e pacificação, passam a ser tratadas como plebiscitos morais. O perdedor não é apenas derrotado; é deslegitimado. O vencedor não governa para todos; governa contra metade do país. Assim, cada ciclo eleitoral deixa menos espaço para a reconciliação nacional e mais combustível para a próxima disputa.

Três cenários, não excludentes, apresentam-se agora. No primeiro, a polarização se aprofunda. As campanhas intensificam o discurso de medo e demonização do adversário. A disputa se concentra menos em propostas e mais em acusações. O resultado, qualquer que seja, tende a ser contestado por parcelas significativas da sociedade, prolongando a instabilidade. Nesse cenário, o país entra em 2027 com capital político reduzido, crescimento econômico tímido e confiança institucional ainda mais abalada. No segundo cenário, surge uma tentativa de moderação, seja por fadiga do eleitorado, seja por cálculo estratégico. Candidaturas buscam ocupar o centro, prometendo diálogo e pragmatismo. O risco aqui é duplo: de um lado, a rejeição das bases mais radicalizadas; de outro, a dificuldade de governar num ambiente ainda contaminado. A moderação, para prosperar, precisará ser mais do que discurso; exigirá pactos mínimos e compromisso real com a institucionalidade. No terceiro cenário— o mais desejável, porém o mais difícil, a sociedade impõe limites à retórica do “nós contra eles”. O eleitorado passa a premiar propostas consistentes, capacidade de gestão e respeito às regras do jogo. As instituições reafirmam suas competências com autocontenção. Não se trata de eliminar o conflito inerente à democracia, mas de civilizá-lo.

O que está em disputa em 2026 vai além de nomes e partidos. Está em jogo a qualidade da democracia brasileira. Entre o “nós contra eles” e a reconstrução do espaço comum, a escolha, ainda que imperfeita e difícil, será feita nas urnas e, antes delas, no debate público que soubermos construir. A história cobrará o preço das decisões tomadas no calor da polarização. Mas também reconhecerá, se houver, a coragem de escolher a democracia como método, e não como arma.

A frase que foi pronunciada:

“O espírito que prevalece entre os homens de todas as classes, idades e sexos é o Espírito da Liberdade.”

Abigail Adams, 1775

História de Brasília

Os Institutos de Previdência não estão acompanhando a espiral da inflação. O financiamento de casas para trabalhadores ainda é da ordem de 800 mil cruzeiros, quando uma casa popular quase sempre custa mais de um milhão. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Vozes clamam solitárias no grande deserto Brasil em alerta para a urgência de passar o país a limpo, tarefa que, por mais incômoda que seja, tornou-se imperativa para que possamos, enfim, abandonar a humilhante posição de cachorro doido, girando sem descanso atrás do próprio rabo, iludido com reformas improvisadas, discursos moralizantes e soluções que jamais enfrentam o centro do problema: a corrupção endêmica que atravessa, como nervura profunda, os três Poderes da República, infiltrando-se em municípios, estados e instituições que deveriam zelar pela integridade da vida pública.

Ao longo das décadas, o que se viu e continua a se ver no nosso país é a tentativa persistente de esconder o inevitável sob tapetes cada vez mais pomposos, espalhados pelos palácios de luxo e prédios públicos, onde repousam decisões que moldam o destino de milhões de brasileiros. Mas o acúmulo de sujeira chegou a tal ponto que nem os mais habilidosos artífices do ocultamento conseguem evitar que as frestas deixem escapar o odor fétido da degradação institucional. Vivemos, talvez, o momento mais decisivo desde a redemocratização, não pela intensidade das crises políticas, que já se tornaram quase rotina nacional, mas porque parecem não faltar mais evidências de que o crime organizado, antes visto como adversário externo ao Estado, aprendeu a arrombar a porta, sentar-se à mesa principal e, em muitos casos, participar diretamente das decisões que deveriam ser tomadas em nome da República e não em nome de organizações criminosas, partidos, facções ideológicas ou grupos econômicos que tratam o país como se fosse sua eterna capitania hereditária.

O que antes era suspeita, agora é constatação aterradora: parte relevante das estruturas estatais encontra-se capturada por interesses que nada têm a ver com o interesse público, e essa captura se traduz em um Brasil que permanece, década após década, na rabeira do mundo desenvolvido, com indicadores sociais que envergonham uma nação que possui recursos naturais abundantes, população capaz e potencial econômico gigantesco. Não é coincidência que nosso Índice de Desenvolvimento Humano avance lentamente, patinando como se estivesse preso a pesos que nos impedem de dar o salto necessário rumo ao patamar de países que conseguiram, ao longo do século XXI, reduzir desigualdades, melhorar a renda média de seus habitantes e construir instituições sólidas. Esses pesos, sabemos, chamam-se corrupção estrutural, ineficiência crônica, desperdício de recursos públicos e a incapacidade quase programada de planejar o futuro com seriedade.

Quando o dinheiro destinado à educação desaparece em contratos superfaturados, quem perde é o estudante que não terá acesso à formação capaz de competi-lo globalmente. Quando verbas da saúde evaporam em esquemas que parecem filme repetido, quem paga a conta é o cidadão que enfrenta filas intermináveis, hospitais sucateados e tratamentos que chegam tarde demais. Quando investimentos públicos, em vez de gerar infraestrutura e emprego, são desviados em grandes obras que jamais chegam ao fim, condena-se a sociedade a um custo Brasil insustentável, que afasta empresas, reduz produtividade e aprisiona o país em um ciclo de pobreza e improvisação. Mas, talvez o dano mais profundo e menos mensurável seja o que se abate sobre o espírito coletivo: a corrosão da confiança. A percepção disseminada de que o sistema é montado para funcionar em favor dos poderosos, enquanto o cidadão comum é esmagado por burocracias, impostos e ausência de serviços dignos, destrói o que há de mais essencial para qualquer democracia sustentável: a crença de que a lei vale para todos.

É justamente nesse ambiente de desesperança que florescem as soluções fáceis, os messianismos de ocasião, os populismos que prometem atalhos mágicos para problemas que exigem rigor, transparência e reformas profundas. E é aqui que precisamos afirmar com contundência: não será por meio de assistencialismos políticos, programas improvisados ou medidas populistas que nos libertaremos desse flagelo. O assistencialismo transformado em instrumento eleitoral apenas mascara a miséria que ele mesmo ajuda a perpetuar, ao impedir que o país invista naquilo que realmente emancipa: educação de qualidade, mercado de trabalho dinâmico, ambiente de negócios estável, meritocracia administrativa e políticas públicas desenhadas com base em evidências e não em conveniências partidárias.

Uma faxina cívica é o que o Brasil necessita e que já deveria ter começado há muito tempo. Mas exige coragem institucional, independência dos órgãos de controle, transparência radical no uso dos recursos públicos, punição exemplar para quem se apropria do dinheiro do povo. É uma tarefa hercúlea, sem dúvida, mas não impossível. Países que estiveram mergulhados em crises de corrupção e degradação institucional como Coreia do Sul, Estônia ou Chile, em décadas passadas, só conseguiram emergir quando entenderam que desenvolvimento não é obra de discurso, mas fruto de escolhas éticas, técnicas e persistentes. Não há futuro próspero onde o Estado é cúmplice do atraso. Por isso, este é o momento para repetir, com a seriedade que a situação exige: ou iniciamos imediatamente essa faxina com começo, meio e fim, ou permaneceremos presos ao ciclo que nos condena à mediocridade, enquanto o mundo avança a passos largos em inovação, produtividade e qualidade de vida.

O tempo da conivência acabou. O Brasil não precisa de mais discursos. Precisa, urgentemente, de coragem.

A frase que foi pronunciada:

“As instituições – governo, igrejas, indústrias e similares – não têm, propriamente, outra função senão a de contribuir para a liberdade humana; e na medida em que falham, em geral, em desempenhar essa função, estão erradas e precisam ser reconstruídas.”

Charles Horton Cooley

História de Brasília

Forças políticas conseguiram destruir o ministro Armando Monteiro no Conselho de Ministros, mas a revanche será nas próximas eleições. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Avançando, contínuo e silenciosamente, o consumo de drogas ilícitas no Brasil, disseminado, de maneira assustadoramente uniforme entre as classes sociais, regiões geográficas e faixas etárias, produzindo hoje um cenário que poucos anos atrás seria visto como exagero retórico. O modelo tradicional de combate aos entorpecentes centrado, quase exclusivamente, na repressão criminal e em operações pontuais deu provas reiteradas de exaustão. As estatísticas, os relatos de profissionais de saúde, os números de internações e o comportamento cotidiano das grandes cidades deixam evidente que enxugamos gelo, enquanto o problema se expande de forma geométrica. A sensação difusa de que a sociedade caminha em direção a uma era de entorpecimento coletivo, na qual usuários e não usuários serão igualmente atingidos pelas consequências dessa espiral, deixou de ser mera metáfora e passou a representar um temor legítimo.

É nesse ambiente que se torna praticamente inevitável discutir medidas duras, profiláticas e abrangentes que possam proteger a parcela saudável da sociedade antes que ela seja tragada pela dinâmica desse fenômeno que atua de modo difuso e devastador. A constatação de que o vício já penetrou os altos escalões do serviço público, inclusive figuras políticas e administrativas de grande responsabilidade, serviu para romper uma barreira simbólica que, durante anos, manteve-se por uma espécie de ficção coletiva, segundo a qual o problema estaria restrito às franjas vulneráveis da sociedade. Essa ficção ruiu.

Diante dessa deterioração, torna-se compreensível que a sociedade comece a ponderar soluções antes consideradas draconianas, mas que hoje surgem como instrumentos possíveis de contenção. A proposta de instituir exames toxicológicos rotineiros e obrigatórios para todos os servidores do Estado, incluindo políticos eleitos, funcionários públicos, profissionais de educação, segurança e saúde, aparece nesse contexto como uma barreira de proteção, uma espécie de quarentena ética e administrativa, destinada a impedir que a máquina estatal funcione sob a influência de substâncias que alteram o comportamento, reduzem a capacidade de julgamento e fragilizam estruturas que já vivem permanentemente sob pressão.

É evidente que tal proposta despertará debates constitucionais, questionamentos jurídicos e acusações de eventual violação de privacidade, mas tal medida se justificaria como um ato que visa preservar a sanidade institucional e, por consequência, proteger a sociedade inteira de um efeito dominó que já começa a se insinuar. Um professor dependente, um policial sob efeito de substâncias, um médico intoxicado no exercício da função, um motorista de transporte coletivo incapaz de operar com a atenção necessária, um gestor público tomado por impulsividade ou apatia decorrentes do uso químico, todos esses cenários ocorreram em casos concretos e amplamente divulgados.

A vinculação explícita entre narcotráfico, terrorismo e instabilidade institucional, tema que antes circulava apenas entre analistas de segurança, passou a ser admitida publicamente. Para o Brasil, que convive com facções fortemente armadas, controle territorial por grupos criminosos e penetração das redes de tráfico em setores da economia e da política, ignorar esse movimento seria não apenas ingênuo, mas perigoso.

O país se encontra, portanto, diante de uma encruzilhada. De um lado está a continuidade de políticas que se mostraram incapazes de impedir o alastramento do uso de drogas e a infiltração desse problema na estrutura estatal. De outro lado, a adoção de uma medida rigorosa e possivelmente impopular, mas que carrega consigo a promessa de restaurar um mínimo de confiança na integridade das instituições e estabelecer um novo padrão de responsabilidade pública.

A frase que foi pronunciada:

“Sempre parece impossível até que seja feito.”

Nelson Mandela

História de Brasília

Nenhuma classe poderá conseguir o ideal de existência com o Racionamento estimulado pelos próprios membros. E o estímulo de guerrilhas internas, através de informações dadas a jornalistas menos avisados, é condenável inclusive pela ética profissional. (Publicada em 12/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

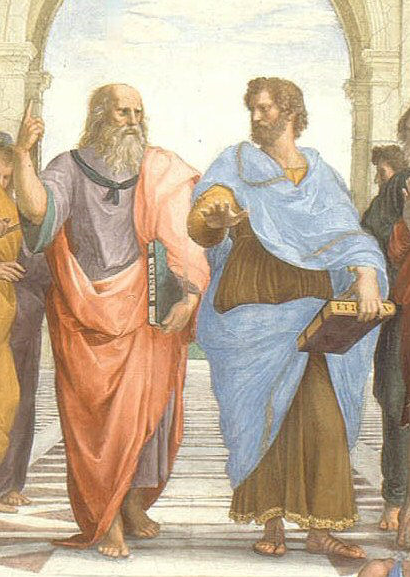

Criada na Grécia antiga pelos filósofos Sócrates, Platão e, principalmente, Aristóteles, a ética sempre foi entendida como um eixo orientador da vida humana, um critério para a virtude, para a justiça e para a convivência social pautada pelo bem comum. Não por acaso, transformou-se em disciplina própria dentro da filosofia, justamente porque estabelece o fundamento do que deve ser uma vida virtuosa, pacífica e feliz. Quando se observa esse legado, percebe-se que ética e moral são indissociáveis, sobretudo nas relações sociais e políticas, pois ali se decide não apenas o destino de instituições, mas de gerações inteiras.

Na política, ética não é um ornamento teórico; é condição de governança. Envolve honestidade, transparência, responsabilidade, justiça e respeito aos direitos humanos. Sem esses princípios, qualquer governo, por mais robustas que sejam suas estruturas, transforma-se em mero simulacro de poder, incapaz de promover desenvolvimento real ou estabilidade institucional. O Brasil conhece bem esse processo corrosivo. Há décadas, a população assiste, perplexa e cada vez mais descrente, ao desfile contínuo de escândalos de corrupção que corrói a confiança no Estado e fere de morte a própria democracia.

Do Mensalão à Operação Lava Jato, passando agora pelos casos de desvios bilionários que atingem aposentados, justamente o grupo mais vulnerável e que deveria ser protegido, o país revela, repetidas vezes, uma ferida que nunca cicatriza. A cada novo escândalo, a sensação é de que a ética se tornou presença rara, quase exótica, no exercício da política nacional. E o mais grave: enquanto a sociedade clama por integridade e justiça, o Estado e seus representantes demonstram uma surdez seletiva, incapaz de ouvir a demanda mais básica de um povo que deseja apenas ser governado com decência.

É preciso reconhecer um fato incômodo: a corrupção, no Brasil, não é fenômeno difuso ou espontâneo. É, por excelência, um produto gerado pelo próprio Estado e por seus agentes eleitos ou não. Nasce onde há concentração de poder, baixa transparência, impunidade crônica e estruturas burocráticas que facilitam o desvio, o superfaturamento e o uso privado do dinheiro público.

Ao longo do tempo, isso produziu uma cultura institucional que normaliza a imoralidade, que tolera o ilícito como método administrativo e que recompensa quem deveria ser punido. Os efeitos são devastadores. A corrupção drena recursos essenciais para a educação, a saúde, a segurança pública e a infraestrutura. Impede investimentos estratégicos, retarda o crescimento econômico, afugenta empresas sérias e desestimula qualquer tentativa de planejamento de longo prazo. Pior ainda: consolida uma pedagogia perversa para as novas gerações, ensinando, pelo exemplo dos poderosos, que vantagem pessoal vale mais do que o interesse coletivo.

Não há futuro possível para um país que cresce desconectado da ética. As crianças e jovens que hoje assistem ao noticiário e veem governantes, gestores públicos e empresários envolvidos em tramas criminosas aprendem que o Estado pode ser capturado, que a lei é maleável e que a impunidade é quase garantida. Esse aprendizado tácito destrói a confiança social e amplia o cinismo político, abrindo caminho para novas formas de autoritarismo e para o descrédito completo das instituições democráticas.

Por isso, o debate sobre ética na política não pode mais ser adiado. Trata-se de uma urgência nacional, de uma agenda civilizatória. O país precisa recuperar a centralidade da virtude na vida pública, reconstruir mecanismos de controle, fortalecer órgãos de fiscalização, proteger denunciantes e punir com rigor quem trai o interesse público. Mais do que isso: precisa reafirmar que o Estado existe para servir ao cidadão, e não o contrário.

Sem ética, nenhuma nação se sustenta. O Brasil já pagou caro demais pelo distanciamento da moralidade pública. Persistir nesse caminho é condenar as próximas gerações a um futuro reduzido, injusto e moralmente desabitado. A reconstrução ética do país é, portanto, a única obra verdadeiramente inadiável porque dela dependem todas as demais. A escola, a família e a comunidade precisam assumir um compromisso explícito com a construção de valores como honestidade, responsabilidade, respeito, empatia, justiça e valores que, quando enraizados na infância, tornam-se a base sólida de uma sociedade íntegra.

Educar eticamente não significa impor doutrinas, mas oferecer às crianças ferramentas para discernir o certo do errado, compreender as consequências de seus atos e reconhecer que o bem comum depende da ação de cada indivíduo. Ensinar ética às crianças é, portanto, uma estratégia de longo prazo para a transformação do país. É formar cidadãos capazes de rejeitar práticas imorais, pressionar por governos íntegros e participar da vida democrática com consciência e coragem. Se quisermos que as futuras gerações vivam em um Brasil mais digno, precisamos começar pelo óbvio: ensinar ética enquanto ainda estamos moldando o caráter de quem irá herdar este país. Sem isso, continuaremos reféns da mesma engrenagem que, há décadas, corrói nossa democracia e compromete nossos sonhos coletivos.

A frase que foi pronunciada:

“Não há dúvida de que, à medida que a ciência, o conhecimento e a tecnologia avançam, tentaremos realizar coisas mais significativas. E não há dúvida de que sempre teremos que ponderar essas ações com ética.”

Ben Carson

História de Brasília

Excelente iniciativa, a da delegacia do IAPC em Brasília, determinando a dedetização de todos os apartamentos. Os inquilinos terão que comprar apenas uma lata de querosene, para se verem livres das baratas que estão invadindo todos os apartamentos. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Daqui a um ano, em 4 de outubro de 2026, o país voltará às urnas para um pleito geral que, dificilmente, será um simples ato rotineiro. Na verdade, analistas políticos convergem para a conclusão de que esse será um ano que entrará para a história da democracia brasileira; não por acaso, mas porque um conjunto de variáveis se combina para torná-lo complexo, instável e possivelmente decisivo para os rumos institucionais, sociais e econômicos da nação.

Primeiro, há a extrema polarização política que marca o panorama atual. Já nas eleições municipais de 2024, o país assistiu a um jogo em que o eixo tradicional entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro pareceu perder alguma centralidade ainda que as facções à direita e à esquerda continuem fortíssimas. Segundo a imprensa independente, os resultados deixaram claro que o “centro” político captou força e que o eleitorado busca alternativas, mas não rompeu de vez com a divisão estrutural direita-esquerda.

Debates públicos prometem visibilidade sobre a ausência de um comprovante físico impresso durante as eleições, assunto que alimenta dúvidas sobre auditagem, publicidade e transparência. Segundo a Freedom House, no Brasil, há um “vibrante”, mas também “frágil” debate público, e as armas digitais constituem uma fonte relevante de interferência ou desinformação. Três variáveis merecem destaque especial. Legitimidade e confiança institucional: quando parcela expressiva do eleitorado questiona se as urnas ou a contagem podem ser “auditadas”, o sistema perde força para exercer sua função pacificadora. Estrutura partidária e fragmentação política: com dezenas de partidos, coligações efêmeras, “troca-troca” de partidos por parte dos parlamentares e governabilidade comprometida, cresce a instabilidade e Contexto socioeconômico adverso. O país vive ainda os efeitos da pandemia, a inflação persiste, o desemprego e informalidade são elevados, e o eleitorado está menos disposto ao risco. Um cenário econômico frágil gera maior volatilidade política, e quem confia que o “sistema eleitoral dê conta” tende a reagir com ceticismo.

Dessa conjunção resulta que o pleito de 2026 será menos um rito previsível e mais um momento de inflexão. A polarização não se limitará à direita vs esquerda: haverá disputa por narrativas, por controle da comunicação, por definir quem tem voz e quem se sente excluído.

É nesse contexto que se impõe, com urgência, uma reforma política profunda. Reformar não significa apenas trocar partidos, mas repensar como representamos, como elegemos e como garantimos que o resultado seja aceito por todos e, porque não, como viabilizar o recall do voto dado a quem promete e não cumpre.

Auditoria externa das urnas e contagem pública transparente, se queremos que a paz social dependa da aceitação do resultado, não basta que o TSE e as zonas eleitorais façam tudo “por trás das cortinas”: é preciso que o cidadão e a sociedade possam ver, tocar, entender os mecanismos. Reformar o sistema partidário e as coligações, diminuir a proliferação de partidos, tornar obrigatória a fidelidade partidária, limitar troca-partido pós-eleição; garantir que os partidos assumam compromissos reais perante os eleitores e que não se transformem em meros expedientes de poder. Regular fortemente a propaganda eleitoral digital, redes sociais, uso de IA, micro-segmentação; já vimos que o terreno digital virou campo de batalha, e sem regras claras e fiscalização eficaz os riscos de “efeito caixa preta” e de manipulação se tornam evidentes.

Se o 4 de outubro de 2026 for disputado sob nuvens de dúvida, com contestações à legitimidade em curso, há sério risco de convulsão, não necessariamente de um golpe clássico, mas de erosão lenta da confiança democrática e de crise recorrente pós-eleitoral. Não se trata de ser “catastrófico” por hábito, mas de realista frente à conjuntura.

2026 será um momento de tensão, risco e oportunidade. Risco, se mantivermos o sistema como está, sem reformas, alimentando incertezas, ficando à mercê de narrativas de fraude ou de veto institucional. Oportunidade, se aproveitarmos para modernizar a representação, reforçar a confiança, aprimorar transparência e fazer desse pleito um legado de fortalecimento da democracia. Em última instância, a pergunta é esta: queremos mais uma eleição onde a sociedade volte à normalidade ou um momento de ruptura de confiança democrática? A reforma política, o voto impresso conferível, a transparência eleitoral, a regulamentação da propaganda digital e a reconstrução da confiança institucional não são questões opcionais: são condição de sobrevivência democrática.

A frase que foi pronunciada:

“Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave.”

Carlos Drummond de Andrade

História de Brasília

Aqui estão os primeiros parlamentaristas: presidente, Hélio Marcos; Primeiro Ministro Domingos José, Vice 1o. Ministro Mário Jorge; ministro da Cultura, Dimer Camargo Monteiro; Ministro da Economia, Marcelo Magno de Oliveira Veloso; ministro da Presidência, Italo. Ministro da Divulgação, Rogerio Brant Martins. Chaves; ministro de Assuntos Sociais, Rui Lemos Sampaio; Ministro de Assuntos Missionários, Ivan de Oliveira Delforge; ministro de Assuntos literários, George Ney e presidente do Banco, Paulo Cesar Vasques. (Publicada em 11.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Fazer política é construir pontes e não dinamitar. Com base nessa ideia simples, entende-se que quem não faz acordo político acaba por implodir as pontes. Mesmo que não queira. E é aí que entra o elemento para salvar a própria contradição da política, que é a ética pública na política. Fazer política, em sua essência mais nobre, é a arte de construir pontes entre ideias, entre setores da sociedade, entre gerações e entre realidades distintas. Infelizmente, no Brasil contemporâneo, essa missão tem sido sistematicamente abandonada em nome de uma lógica de confronto contínuo, que não apenas paralisa a ação pública como dissolve a própria ideia de nação em uma espessa e estéril gosma ideológica.

No lugar do diálogo, tem-se privilegiado o embate. Em vez da negociação responsável, a retórica inflamada. Em vez da busca por soluções reais, o cálculo eleitoral imediato. O resultado é visível em todas as esferas da vida pública: políticas travadas, reformas inacabadas, projetos abandonados e uma população cada vez mais cética e desamparada. Não faltam exemplos. A condução da pandemia da Covid-19 revelou o quão letal pode ser o colapso das pontes institucionais entre ciência, governo e sociedade. O caso da vacina Covaxin, envolvendo suspeitas de corrupção na negociação de imunizantes, expôs um Estado mais preocupado com interesses obscuros do que com a saúde pública. Enquanto o país registrava recordes de mortes, a política seguia em guerra consigo mesma — e com os fatos.

Da mesma forma, a reforma tributária, debatida há décadas, é constantemente bloqueada por disputas federativas e jogos de poder que colocam o cálculo eleitoral acima da racionalidade econômica. Cada grupo protege seu feudo, cada bancada defende seu privilégio. Na área da educação, assistimos a um processo ainda mais degradante: escolas e universidades sendo transformadas em arenas de uma ideia só. Sem investir na formação crítica e científica, o país mergulha em debates moralistas, muitas vezes irrelevantes, que apenas servem para perpetuar a polarização.

Enquanto o mundo se prepara para a era da inteligência artificial e da economia verde, o Brasil insiste em discutir se o professor é inimigo da pátria. A política nacional parece aprisionada num eterno “nós contra eles”, que sufoca o bom senso e criminaliza o dissenso. É um ambiente tóxico, onde adversários são tratados como inimigos e qualquer tentativa de mediação é vista como traição.

O fenômeno das emendas do orçamento secreto, revelado em 2021, ilustra bem esse ambiente: bilhões de reais distribuídos em troca de apoio político, fora dos critérios técnicos e éticos mínimos que se exigem numa democracia funcional. Compromisso concreto com a transparência, a responsabilidade e o interesse coletivo é o que se espera nos nossos representantes. Pois a ética pública é o que impede que o poder se transforme em instrumento de abuso e a política em mero teatro de manipulações.

Passa da hora de o Brasil reencontrar o caminho do equilíbrio. Uma espécie de aggiornamento. Isso exige coragem para o diálogo, disposição para o acordo e maturidade para entender que a política vai além da guerra, na busca pela convivência. Os países que prosperaram nas últimas décadas em desenvolvimento humano, inovação, justiça social foram justamente aqueles que souberam construir pontes necessárias para unir a população. Seguir dinamitando essas pontes é escolher o atraso. E, pior, é condenar as futuras gerações a viverem num país permanentemente paralisado por suas próprias contradições.

Esse é o momento para deixar para trás a gosma ideológica e ingressar no mundo civilizado, antes que esse venha a ser interrompido por algo como o choque de um grande e devastador meteoro que pode estar se aproximando.

A frase que foi pronunciada:

“Se você for bem-sucedido, alguém ao longo da linha lhe deu alguma ajuda … Alguém ajudou a criar esse sistema americano inacreditável que temos e que permitiu que você prosperasse. Alguém investiu em estradas e pontes. Se você tem um negócio – você não o construiu. Alguém fez isso acontecer.”

Barack Obama

Ouvido miúdo

No cafezinho da Câmara, um recém chegado de Dublin perguntou, completamente atordoado com as notícias: “Que tarifaço é esse? Imposto de Renda, o IOF ou o imposto por Trump?” A resposta foi mais comprida, mas só deu para ouvir: “todos”.

História de Brasília

Como em Brasília todo o mundo viaja, um grupo de chantagistas resolveu criar o conto da mala feita. Na história de descontar “um cheque que eu vou viajar agora”. Várias autoridades e um banco caíram no conto com duzentos mil cruzeiros. (Publicada em 06.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

No velho campo onde se reuniam as espécies, aproximava-se, mais uma vez, o tempo da escolha. Era um ritual conhecido: a cada estação certa, reuniam-se os bichos em assembleia, fingindo surpresa com os nomes apresentados, como se não os conhecessem desde os tempos em que aprenderam a farejar o perigo. O curioso é que, a cada nova escolha, falava-se em renovação. Mas bastava olhar com mais atenção para notar que os candidatos ao pasto principal eram quase sempre os mesmos. Alguns, impedidos de se apresentar no curral central por conta de antigos escândalos no galinheiro, enviavam representantes treinados: o sobrinho do jumento, a esposa do galo, o afilhado da raposa. Todos bem ensaiados, com discursos decorados e promessas renovadas. Chamavam isso de continuidade com outra roupagem. Os mais crédulos chamavam de mudança. Ninguém sabia ao certo quem havia inventado a prática, mas ela funcionava com precisão.

Os mesmos que haviam devorado os grãos do celeiro agora voltavam com novas penas, distribuindo sementes como se fossem dádivas. E os bichos, com fome ou com esperança, aceitavam. Afinal, quem recusa comida quando o inverno ameaça? O mais espantoso é que o ritual se repetia sem sobressaltos. Alguns animais até se indignavam, relinchavam, grasnavam em protesto, mas, no fim, cediam ao espetáculo. A promessa de feno fresco e sombra larga faziam com que muitos esquecessem os episódios de estiagem, os grãos desaparecidos, os ninhos abandonados.

As assembleias, cada vez mais barulhentas, pareciam ter virado feiras. Entre cartazes com desenhos de frutas e slogans sobre o futuro do brejo, os velhos macacos distribuíam bananas, as cobras ofereciam simpatia e os leões aposentados cochichavam no ouvido de seus substitutos. Tudo sob o olhar tolerante dos gansos, que fingiam não ver, ou não entender. Ao fim, o que se desenhava era sempre parecido com o começo. Mudava-se a voz, trocava-se o casaco, reformavam a cerca. Mas a trilha do curral era a mesma, e os caminhos levavam ao mesmo estábulo, onde só alguns tinham direito a ração especial.

Entre berrantes e promessas, entre milho e teatro, a escolha dos líderes seguia seu curso.

A cerimônia tinha ares de celebração, mas carregava também certo tédio repetitivo. Os tambores batiam forte, campanhas publicitárias prometiam horizontes, e os bichos, empolgados, balançavam a cauda. Havia até quem trocasse de penas. Era como se os bichos, embora inquietos, tivessem esquecido que a natureza não se altera com fantasia nova.

Quem era proibido de entrar no curral encontrava um jeito de manter-se no comando. O tempo passava e, com ele, a indignação se esvaía, como o rastro de uma lesma ao sol. Nas tocas mais escuras e nas clareiras mais discretas, comentavam com certo receio que era melhor guardar as opiniões nas gavetas. Opinião contrária era acinte.

Mas os mensageiros da floresta, aqueles que viviam de sussurrar ao pé dos cupinzeiros e retransmitir fake news no sopro do vento, logo tratavam de abafar o incômodo. Falavam em união, em cicatrização das feridas, em conciliação entre espécies. Repreendiam quem ousasse lembrar o que se passou. Afinal, insistiam, todos têm direito a uma segunda chance… terceira ou décima chance. Enquanto os mais atentos tentavam rememorar os desmandos da última temporada, aqueles que tomaram o silo e as serpentes foram nomeadas para vigiar os ovos. Os mais jovens, ou mais desatentos, deixavam-se encantar pela fluência dos novos discursos, que soavam como os antigos com a diferença de uma musiquinha patrocinada ao fundo.

E assim, a assembleia se formava com um som ruidoso, onde panfletos forravam o chão, as bandeiras com frutas coloridas tremulavam ao vento estampando frases de efeito sobre o futuro do brejo. Quem ousasse apontar erros ou questionar o ciclo vicioso era logo lembrado: em terra de sapo, mosca não dá rasante.

A frase que foi pronunciada:

“É um grande debate global o quanto aquele processo inflacionário correspondia a um choque de oferta pela desarticulação das cadeias produtivas e dificuldade de produzir, e o quanto correspondia a uma questão de demanda decorrente dos programas de transferência de renda e socorro por causa da pandemia. A minha posição, eu recorro sempre a uma frase do Churchill: a verdade é uma adúltera, nunca está com uma pessoa só.”

Gabriel Galípolo

História de Brasília

O panorama napolitano de roupas ao vento nas janelas e nos corredores, outrora privilégio das quadras 409-10 já se estendeu à Asa Norte. O Bloco 42 comanda o espetáculo. (Publicada em 05.05.1962)