Tag: #Mamfil

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Os dicionários costumam definir a ética como um ramo da filosofia que estuda e analisa os fundamentos da moral, bem como os princípios que orientam e dão sentido ao comportamento humano. Trata-se de uma definição correta, porém insuficiente para dar conta da dimensão prática e civilizatória que a ética representa. Afinal, sem princípios éticos minimamente compartilhados não pode haver civilização digna desse nome, tampouco paz social, harmonia coletiva ou relações humanas baseadas no respeito mútuo. A ética não é um ornamento teórico. Ela é o alicerce invisível que sustenta a vida em sociedade.

Sob essa perspectiva, toda conduta humana considerada justa e correta precisa, necessariamente, estar ancorada em princípios éticos. A ética não se submete a modismos, conveniências políticas ou circunstâncias históricas passageiras. Ao contrário, ela tem caráter universal, pois diz respeito às relações humanas sadias em qualquer tempo e lugar. Onde a ética se enfraquece, a dignidade humana passa a ser relativizada e o indivíduo deixa de ser reconhecido como sujeito de direitos para tornar-se objeto, instrumento ou meio, uma verdadeira coisificação do ser humano. É justamente por isso que a ética se torna ainda mais imprescindível no campo da política e da gestão da coisa pública. Se todo cidadão deve pautar sua conduta por princípios éticos, espera-se que homens e mulheres investidos de funções públicas, especialmente aqueles que exercem poder decisório, estejam submetidos a um grau ainda mais elevado de responsabilidade moral. O poder público, por sua própria natureza, exige não apenas legalidade, mas legitimidade ética.

Nesse contexto, causa profunda inquietação o fato de que a mais alta Corte do país tenha passado a discutir, recentemente, princípios mínimos de ética interna. Quando uma instituição dessa magnitude se vê obrigada a debater regras básicas de conduta entre os próprios membros, o sinal que emite à sociedade é inequívoco: algo deixou de ser observado ao longo do caminho. Não se trata de um avanço espontâneo da consciência institucional, mas de uma reação tardia a um processo de desgaste público e perda de credibilidade. É possível que o clamor popular, amplificado pelas redes sociais, pela imprensa e pelo crescente sentimento de indignação coletiva, tenha servido como catalisador dessa nova postura. A sociedade brasileira, cansada de escândalos, contradições e decisões que parecem desconectadas do senso comum de justiça, passou a exigir maior coerência ética das instituições que deveriam zelar pela Constituição e pelo Estado de Direito. No entanto, reconhecer essa pressão não significa ignorar o caráter superficial das medidas que vêm sendo propostas ou debatidas. O que se tem visto, até agora, tanto nas discussões quanto nos gestos subsequentes, aponta mais para um simulacro de ética do que para a ética em seu sentido pleno. Um placebo institucional, destinado a acalmar os ânimos e oferecer uma aparência de correção, sem enfrentar as causas profundas do problema. Ética não se resolve com discursos protocolares, códigos genéricos ou declarações de boas intenções. Ela se manifesta na prática cotidiana, na coerência entre palavras e ações, na disposição de submeter o próprio poder a limites morais claros.

Quando membros da mais alta Corte se envolvem em comportamentos que confundem o papel institucional com preferências pessoais, protagonismo político ou disputas públicas, o que está em jogo não é apenas a imagem do tribunal, mas a própria confiança da população no sistema de justiça. A ética exige discrição, imparcialidade, autocontenção e, sobretudo, respeito ao papel que a Constituição atribui a cada instituição. Sem isso, a linha que separa justiça e arbitrariedade torna-se perigosamente tênue. É preciso dizer, com franqueza, que ainda estamos longe de um cenário em que essa Corte aceite, de forma plena e inequívoca, os ditames da ética conforme deseja a grande maioria do povo brasileiro. A distância entre o discurso institucional e a percepção social permanece grande. Enquanto decisões continuam a ser interpretadas como seletivas, contraditórias ou excessivamente personalistas, qualquer tentativa de resgatar a credibilidade ética soará incompleta. A ética verdadeira exige renúncia. Renúncia ao excesso de exposição, à tentação do poder sem freios, à vaidade que, frequentemente, acompanha cargos elevados. Exige, também, humildade institucional para reconhecer erros e corrigi-los sem subterfúgios. Não se trata de atender a pressões momentâneas, mas de compreender que a legitimidade de uma Corte constitucional não deriva apenas da letra da lei, mas da confiança moral que inspira na sociedade.

Ao viver uma crise profunda de referências éticas, essa ética não será superada enquanto suas principais instituições não assumirem, de forma clara e inequívoca, o compromisso com princípios que transcendam interesses individuais ou corporativos neste país. A ética não pode ser negociável, relativizada ou instrumentalizada conforme as conveniências do momento. Ela deve ser o norte permanente da vida pública. A ética pela qual o país clama não é cosmética; é estrutural. E sem ela não há justiça que se sustente.

A frase que foi pronunciada:

“Você parece considerar os juízes como os árbitros finais de todas as questões constitucionais; uma doutrina realmente muito perigosa, que nos colocaria sob o despotismo de uma oligarquia.”

Thomas Jefferson

História de Brasília

O último parágrafo é pecaminoso. Ninguém pode nem deve ignorar as normas que regem qualquer profissão, porque é um ponto único em que todas elas se encontram: respeito ao próximo. E é por isto que a carta é publicada na íntegra. (Publicada em 15/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ao longo da história da humanidade, observa-se a repetição de um fenômeno tão antigo quanto persistente: a vulnerabilidade do poder diante da sedução. Trata-se de uma dinâmica que atravessa épocas, culturas e sistemas políticos, manifestando-se sempre que indivíduos investidos de grande autoridade passam a acreditar que se encontram acima das regras comuns da convivência social. Desde os relatos simbólicos mais antigos até os registros históricos mais documentados, o desejo aparece como um ponto sensível da condição humana. Não como falha moral isolada, mas como parte de uma engrenagem maior, na qual o prazer, o segredo e a transgressão se combinam para produzir situações de dependência e constrangimento. A sedução, nesse contexto, não deve ser compreendida como atributo de um gênero ou de um indivíduo específico, mas como força relacional. Ela atua onde há vaidade, sensação de impunidade e ausência de limites claros.

Quando associada ao poder, torna-se instrumento eficaz para criar vínculos assimétricos e, em alguns casos, verdadeiras armadilhas sociais. Diversos períodos históricos registram episódios em que figuras centrais da vida pública foram envolvidas em situações privadas que, mais tarde, mostraram-se decisivas para sua queda. Cortes imperiais, palácios, gabinetes e centros de decisão sempre conviveram com espaços paralelos, marcados pela informalidade, pelo excesso e pela promessa de discrição absoluta. Esses ambientes, muitas vezes festivos e luxuosos, criam uma atmosfera na qual o senso de responsabilidade tende a se dissolver. A partir daí, pequenos desvios se acumulam até se tornarem comprometedores. O que começa como entretenimento termina como constrangimento. A história demonstra que, nesses casos, o verdadeiro poder não está no ato em si, mas na possibilidade de revelação. O segredo passa a funcionar como moeda. Quem o detém detém influência.

Em sociedades complexas, o silêncio tem valor. A preservação da imagem pública, especialmente entre elites políticas e econômicas, é frequentemente tratada como patrimônio. Por isso, situações embaraçosas ganham relevância não apenas pelo seu conteúdo, mas pelo risco que representam à reputação e à estabilidade de estruturas inteiras. Com o passar do tempo, surgiram relatos de arquivos, registros e memórias que circulariam nos bastidores do poder, contendo informações sensíveis sobre comportamentos privados de figuras públicas. Independentemente da veracidade de cada caso, o simples fato de tais narrativas se repetirem indica a existência de um imaginário coletivo que associa poder, segredo e vulnerabilidade. Quando esses conteúdos vêm à tona, geralmente por meio de investigações, disputas internas ou mudanças no equilíbrio de forças, instala-se o que se poderia chamar de “ressaca moral”. A sociedade, então, confronta práticas que, por muito tempo, permaneceram invisíveis ou toleradas.

No mundo atual, apesar do avanço das instituições, da tecnologia e dos mecanismos de controle, o padrão persiste. Festas privadas, encontros exclusivos e redes informais continuam funcionando como espaços onde o poder se exerce de maneira menos visível. A diferença está na materialidade do registro. Em tempos de comunicação digital, quase tudo deixa rastros. Mensagens, imagens e arquivos transformam-se em elementos centrais de disputas simbólicas e políticas. O que antes dependia da memória oral agora pode ser armazenado e recuperado com facilidade. Essa nova realidade amplia tanto o risco quanto a sensação de controle. Paradoxalmente, quanto mais registros existem, maior parece ser a ilusão de que eles jamais serão revelados. A repetição desse fenômeno ao longo da história aponta para uma característica essencial da condição humana: a fragilidade diante do desejo. O poder, longe de eliminar essa fragilidade, muitas vezes a intensifica. A sensação de excepcionalidade de que certas regras não se aplicam funciona como catalisador de comportamentos que, mais tarde, mostram-se insustentáveis. Não se trata de moralismo, mas de observação histórica. Sistemas de poder que ignoram limites éticos tendem a produzir seus próprios mecanismos de colapso. Sedução, nesse sentido, atua menos como causa e mais como reveladora de estruturas já desequilibradas. Exemplos anteriores ensinam que nenhuma sociedade está imune a esse tipo de dinâmica.

Mudam os cenários, os costumes e as tecnologias, mas a lógica permanece surpreendentemente estável. Onde há poder concentrado, segredo valorizado e ausência de freios institucionais, há terreno fértil para a repetição do mesmo enredo. Talvez a verdadeira lição não esteja em condenar indivíduos ou comportamentos isolados, mas em reconhecer a necessidade constante de limites, transparência e responsabilidade. Afinal, o poder que se acredita invulnerável costuma ser, justamente, aquele mais exposto às armadilhas que ele próprio ignora.

A frase que foi pronunciada:

“Tudo é vaidade, nada é justo.”

William Makepeace Thackeray

História de Brasília

Logo abaixo desta coluna os senhores encontrarão uma carta do dr. Amador Campos, explicando notícias publicadas nesta seção. A carta é publicada na integra, assegurando-se, portanto, a sagrado direito de defesa. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Longe de qualquer expectativa de calmaria institucional, econômica ou política, o Brasil inicia 2026 sem mudanças. Ao contrário, o ano se abre como uma continuação ampliada das turbulências que marcaram o período anterior, sinalizando não apenas a persistência de crises mal-resolvidas, mas a possibilidade concreta de que o país atinja o ponto máximo de tensão desde a redemocratização. O risco maior não reside apenas nos fatos em si, mas na recusa sistemática das autoridades em reconhecer erros, rever decisões e restabelecer compromissos republicanos básicos. Em 2025, os acontecimentos projetam suas sombras longas sobre o presente. As investigações envolvendo o Banco Master, bem como os desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS, apurados por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), seguem produzindo desdobramentos políticos, jurídicos e sociais.

Independentemente dos resultados finais dessas apurações, o simples fato de atingirem setores sensíveis o sistema financeiro e a previdência social agrava a sensação de insegurança institucional e fragiliza a confiança da população no Estado. O dano, nesse caso, vai além dos valores eventualmente desviados. Trata-se de uma fratura simbólica profunda: quando aposentados, que já contribuíram por décadas, veem seus recursos ameaçados, sem ter quem os protejam, o pacto social se rompe. A CPMI, por sua vez, embora necessária, opera em ambiente altamente politizado, o que limita sua capacidade de produzir consensos e amplia a percepção de que as instituições investigam mais para disputar narrativas do que para corrigir estruturas. No campo econômico, o discurso oficial insiste em indicadores positivos, divulgados por órgãos de estatística que, aos olhos de parte expressiva da sociedade, perderam credibilidade.

Por outro lado, o IBGE, historicamente reconhecido por sua excelência técnica, passou a ser alvo de críticas quanto à sua autonomia e independência. Ainda que os dados divulgados possam ser metodologicamente defensáveis, a simples suspeita de aparelhamento político é suficiente para esvaziar sua força como referência confiável. O resultado é um paradoxo perigoso: números que apontam crescimento convivem com a percepção cotidiana de empobrecimento, endividamento das famílias e precarização do trabalho. Essa dissonância alimenta o ceticismo social e fortalece discursos de ruptura. Quando estatísticas deixam de convencer e a realidade sentida se impõe, o espaço para soluções técnicas se reduz drasticamente. O ano eleitoral apenas intensifica essas contradições.

Promessas multiplicam-se em velocidade inversamente proporcional à capacidade fiscal do Estado. Planos grandiosos são anunciados sem lastro orçamentário, enquanto reformas estruturais continuam sendo adiadas por seu custo político. A lógica eleitoral privilegia o curto prazo, o gesto simbólico, o benefício imediato, ainda que isso comprometa a estabilidade futura. Nesse ambiente, o debate público se empobrece. Em vez de diagnósticos honestos, prevalecem slogans. Em vez de autocrítica, discursos autocelebratórios. O resultado é um país que parece girar em torno de si mesmo, incapaz de enfrentar seus dilemas centrais com maturidade institucional.

É nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal (STF) assume papel central e controverso. Chamado a ser o guardião da Constituição e o árbitro final dos conflitos entre os Poderes, o STF passou, aos olhos de muitos, de instância moderadora a ator político protagonista. Decisões monocráticas de amplo impacto, interpretações constitucionais expansivas e intervenções frequentes no processo político alimentam a percepção de desequilíbrio entre os Poderes da República. Não se trata de negar a importância do Judiciário nem de minimizar ameaças reais à ordem democrática. O problema reside na ausência de autocontenção. Quando o Supremo ocupa espaços deixados pelo Legislativo e pelo Executivo, ainda que por omissão destes, contribui para uma hipertrofia institucional que cobra seu preço: a erosão da legitimidade. Um tribunal forte não é aquele que tudo decide, mas aquele cujas decisões são aceitas, mesmo quando controversas.

A crise atual, portanto, não é apenas econômica, política ou jurídica. Ela é, sobretudo, uma crise de confiança. Confiança nas estatísticas, nas investigações, nos representantes eleitos, nos tribunais. Sem confiança, qualquer projeto de país se torna inviável. O risco de 2026 ser o pico dessa crise é real. A combinação de escândalos prolongados, disputas eleitorais acirradas, economia frágil e instituições tensionadas cria um cenário propício ao agravamento dos conflitos. A história brasileira mostra que momentos assim raramente se resolvem sozinhos, exigem liderança, humildade e compromisso com o interesse público. Reconhecer erros não é sinal de fraqueza; é pré-condição para a reconstrução.

Recuar de ações pouco republicanas não significa capitular, mas reafirmar limites institucionais. Sem esse movimento, o país corre o risco de aprofundar a lógica do “nós contra eles”, na qual todos perdem. Ainda há tempo para evitar o pior. Mas o relógio institucional corre rápido. Se 2026 será lembrado como o ano do colapso ou como o momento de inflexão, dependerá menos das narrativas oficiais e mais da disposição real das autoridades em ouvir, corrigir e respeitar os fundamentos da República.

A frase que foi pronunciada:

“Os sete pecados sociais são: riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios.”

Frederick Lewis Donaldson

História de Brasília

Mas os meios utilizados para isto não são os mais recomendáveis, ainda mais quando se observa que o principal objetivo para conseguir a sua meta está sendo a desunião da classe. Isso o incompatibiliza com qualquer função de chefia. (Publicada em 12/5/1962)

Venezuela: quando o colapso de um regime ameaça ultrapassar fronteiras

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há momentos na história em que fingir neutralidade deixa de ser prudência e passa a ser irresponsabilidade. A crise venezuelana chegou a esse ponto. O regime de Nicolás Maduro, sustentado pelo autoritarismo, repressão e atividades ilícitas, aproxima-se de um desfecho que, embora esperado, não será simples nem indolor. E o que menos se discute no Brasil é que a queda desse regime não encerrará o problema e pode, ao contrário, empurrá-lo para dentro de nossas fronteiras. A Venezuela não se tornou o que é hoje por acaso. O chamado “socialismo do século 21” não fracassou por erro de cálculo, mas por coerência com sua própria lógica.

Ao longo de anos, o Estado foi desmontado, peça por peça: instituições neutralizadas, imprensa calada, Judiciário submetido, economia transformada em instrumento de submissão política. O resultado está à vista: hiperinflação, miséria generalizada, serviços públicos colapsados e um dos maiores êxodos populacionais do nosso tempo. Para se manter de pé, o regime fez escolhas claras. Aliou-se a organizações criminosas, incorporou o narcotráfico à engrenagem do poder e converteu parte das Forças Armadas em atores do submundo. Não é exagero falar em narcoestado. É a constatação de um modelo em que a ilegalidade deixou de ser exceção e passou a ser método de sobrevivência política.

Não se trata de criminalizar o povo venezuelano, que é vítima direta dessa tragédia, mas de reconhecer que estruturas criminosas não migram por razões humanitárias. Elas se deslocam para sobreviver. O país que já convive com facções transnacionais, tráfico de armas, domínio territorial de grupos armados e índices alarmantes de violência, não pode se dar ao luxo da ingenuidade estratégica. A postura do governo brasileiro, até aqui, beira a negação. Não há debate público consistente sobre reforço de fronteiras, cooperação internacional real, triagem rigorosa de fluxos migratórios ou preparação das forças de segurança para um cenário de pressão externa do crime organizado. O discurso oficial oscila entre o silêncio e um humanitarismo abstrato que ignora riscos concretos. Acolher refugiados e proteger a população não são objetivos incompatíveis.

Países sérios fazem as duas coisas ao mesmo tempo. O que não fazem é fingir que toda crise externa termina na linha imaginária da fronteira. Quando o Estado se recusa a enxergar o problema, ele apenas transfere o custo para a sociedade, especialmente para os mais pobres, sempre os primeiros a sentir os efeitos da violência. A queda de Maduro, quando ocorrer, marcará o início de um acerto de contas interno na Venezuela: julgamentos, expurgos, disputas e ajustes inevitáveis. Nesse contexto, a fuga de agentes comprometidos com crimes de Estado será tão previsível quanto perigosa. Ignorar esse cenário não é neutralidade, é omissão. O Brasil precisa recuperar a visão de Estado e abandonar a confortável ilusão de que crises alheias não nos dizem respeito.

A Venezuela foi arruinada por decisões políticas conscientes e erradas. Permitir que os destroços desse projeto autoritário contaminem ainda mais a já frágil segurança brasileira seria um erro histórico, cometido não por ação, mas por covardia política diante da realidade. Em uma recente entrevista transmitida na virada do ano, Maduro declarou estar disposto a dialogar “seriamente” com os EUA sobre temas como narcotráfico, petróleo e, até, imigração. Algo inédito no tom, embora tenha rejeitado acusações de que a Venezuela seja um narcoestado e culpado o governo colombiano pela maioria das remessas de drogas na região.

Essa postura de nuance ocorre em meio a relatos de aumentos nos preços e dificuldades econômicas da população, que vive “dia a dia”, com a intensificação das sanções e a deterioração dos serviços públicos, um quadro que alimenta tanto a insatisfação popular quanto a narrativa de proximidade de uma ruptura política mais profunda. Fontes jornalísticas e de inteligência indicam que o governo Trump está elaborando planos para diferentes cenários de transição política na Venezuela, inclusive, opções que vão além de simples pressão diplomática ou econômica. Embora uma invasão convencional seja oficialmente negada, há um aumento claro na presença militar estadunidense na região e um discurso mais assertivo sobre a necessidade de mudança de regime em Caracas.

Analistas também têm destacado que a oposição venezuelana e grupos de exilados apoiam medidas cada vez mais duras contra o governo Maduro, inclusive pressionando por ações que possam acelerar sua saída do poder numa situação que aprofunda tensões e polariza, ainda mais, a sociedade venezuelana. Governos aliados tradicionais, que antes lhe davam suporte político e logístico, agora veem sua capacidade de manter o status quo seriamente abalado. A pressão internacional é mais intensa, e o desgaste político doméstico é palpável. O resultado disso ainda não é certo, um processo de transição negociado, uma crise aberta com mudança abrupta de poder ou até mecanismos complexos que deixem o regime enfraquecido, mas ainda funcional, são todos possíveis. Mas a realidade factual é que o cenário de estabilidade do regime venezuelano está se esvaindo rapidamente, e a comunidade internacional está cada vez mais envolvida na definição do que virá a seguir. Sobretudo, o que virá sobre o Brasil.

A frase que não foi pronunciada:

“Por tudo que nós conversamos, a sua narrativa é infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você”.

Lula a Maduro

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

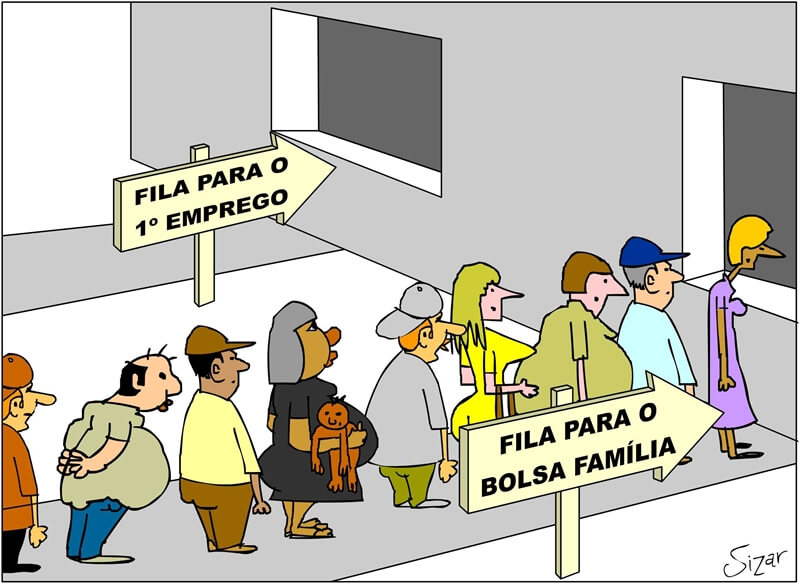

Há um equívoco recorrente e perigosamente sedutor que atravessa a história econômica de países governados por projetos populistas: a crença de que é possível sustentar o Estado punindo quem produz e premiando, de forma permanente, quem não produz. No Brasil contemporâneo, esse erro não apenas se repete como se aprofunda, embalado por um discurso moralizante, que transforma empresários, empreendedores e geradores de emprego em vilões sociais, enquanto eleva a dependência do assistencialismo estatal à condição de virtude política. A lógica é simples, ainda que seus defensores insistam em negá-la: riqueza não nasce de decreto, nem do discurso, tampouco da redistribuição do que não foi produzido. Riqueza nasce do trabalho, do investimento, do risco, da inovação e da produtividade. Foge à coerência chamar um partido de trabalhador, quando quem não trabalha é enaltecido.

Quando o Estado passa a tratar esses vetores como fontes inesgotáveis de arrecadação a serem drenadas, o resultado é previsível e invariavelmente desastroso. No Brasil, tributa-se excessivamente quem trabalha, empreende e produz. A carga tributária sobre empresas é complexa, cumulativa, instável e, em muitos setores, confiscatória. Além dos impostos diretos, há contribuições, taxas, obrigações acessórias e um ambiente regulatório hostil que consome tempo, capital e energia produtiva. O empresário brasileiro não compete apenas com seus pares de mercado; compete, sobretudo, com o próprio Estado, que se comporta como sócio voraz, mas ausente nos riscos e ineficiente nas contrapartidas. Ao mesmo tempo, assiste-se à expansão contínua de programas assistenciais, benefícios e auxílios que, embora necessários, em contextos emergenciais ou de extrema vulnerabilidade, tornaram-se política permanente, desprovida de portas de saída, contrapartidas, critérios rigorosos e exigências mínimas de reinserção produtiva. O resultado não poderia ser outro: a criação de economias locais dependentes quase exclusivamente de transferências estatais, onde o trabalho formal desaparece, a mão de obra escasseia e o empreendedorismo definha. Não são poucos os municípios brasileiros em que a maior parte da renda circulante provém de programas sociais. Nessas localidades, paradoxalmente, falta gente para trabalhar até mesmo em atividades básicas. O incentivo econômico é claro: trabalhar significa perder benefícios; ter carteira assinada passa a ser um risco quando não trabalhar garante renda estável, ainda que baixa e sem exigências ou responsabilidades.

Quando o Estado estrutura esse tipo de escolha racional, não se trata mais de assistência social, mas de engenharia de desincentivo ao trabalho. Esse modelo gera uma distorção profunda no tecido social. O trabalhador produtivo passa a sustentar, por meio de impostos elevados, um sistema que o penaliza. O empresário vê seu esforço convertido em arrecadação crescente, sem retorno em infraestrutura, segurança jurídica ou serviços públicos de qualidade. O investidor, nacional ou estrangeiro, percebe rapidamente que o ambiente é hostil ao capital produtivo e procura alternativas em economias mais previsíveis e menos punitivas. Capital não tem ideologia; tem destino e ele foge de onde é maltratado. A retórica oficial costuma justificar essa política afirmando que empresas que produzem bens essenciais ou que obtêm “lucros extraordinários” devem pagar mais. Trata-se de uma visão simplista, quase infantil, da dinâmica econômica. Empresas que produzem em larga escala, que são eficientes e lucrativas, não são, em absoluto, um problema são um ativo estratégico da economia. São elas que sustentam cadeias produtivas inteiras, geram empregos diretos e indiretos, pagam salários, financiam inovação e ampliam a base arrecadatória no longo prazo.

Punir essas empresas com tributação excessiva equivale a serrar o galho sobre o qual o próprio Estado está sentado. Lucro não é crime; é sinal de eficiência. Quando o lucro é demonizado, o investimento recua, a produção diminui, os preços sobem e o desemprego cresce. O efeito final é exatamente o oposto daquele prometido pelo discurso populista: menos arrecadação, mais pobreza e maior dependência do assistencialismo. Governos irresponsáveis costumam ignorar esse ciclo porque ele não se manifesta de imediato. No curto prazo, elevar impostos e ampliar benefícios gera popularidade, sensação de justiça social e alívio momentâneo para parcelas da população. No médio e longo prazo, porém, o custo aparece de forma inexorável: estagnação econômica, fuga de capitais, informalidade crescente, deterioração fiscal e colapso dos serviços públicos. A história econômica mundial está repleta de exemplos. Países que trilharam esse caminho da Venezuela à Argentina, passando por diversas experiências africanas e latino-americanas terminaram com economias fragilizadas, moedas desvalorizadas, inflação crônica e sociedades dependentes de um Estado falido. O Brasil ainda tem tempo de corrigir a rota. Isso exige coragem política para dizer o óbvio: não há justiça social sem crescimento econômico; não há crescimento sem investimento; não há investimento sem respeito a quem produz. Tributar de forma racional, simplificar o sistema, incentivar o trabalho e transformar o assistencialismo em ponte e não em destino são medidas urgentes, não ideológicas. Ignorar essa realidade pode render aplausos no presente, mas custará caro no futuro. E o futuro, ao contrário do discurso, não perdoa populismos nem irresponsabilidades.

A frase que foi pronunciada:

“A única coisa que você não pode reciclar é o tempo perdido.”

Taiichi Ohno

História de Brasília

Não é Festa do Candango. É Festa dos Estados, patrocinada pela Casa do Candango. Quem fôr ao Ceará, faça logo suas encomendas para que a nossa barraca possa ser a atração que foi no ano passado. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Alguns relatórios internacionais que usam grandes bases de dados com testes, como as Matrizes Progressivas de Raven, estimam que o QI médio brasileiro fica em torno de 92 a 98 pontos, abaixo da média global de 100. Debates recentes na internet correlacionam essa média com fatores socioeconômicos profundamente enraizados na história e nas políticas públicas do país. Embora a medição de QI por país seja controversa, ela nos dá um ponto de partida para discutir desigualdades estruturais que começam nos primeiros anos de vida de milhões de crianças brasileiras e moldam trajetórias de aprendizagem, educação e oportunidades ao longo da vida. Segundo algumas bases de dados comparativas, o Brasil figura em posições médias/modestas em rankings globais, em contraste com países considerados desenvolvidos, como China, Japão ou Coreia do Sul. Estimativas públicas sugerem que, em certos levantamentos, o QI médio do Brasil aparece abaixo de muitos países asiáticos e europeus, com valores que alguns estudos situam ao redor de 85–100 pontos, em contraste com médias superiores a 100 em países como Japão ou algumas partes da Ásia Oriental.

É importante sublinhar a controvérsia desses números: metodologias variam, amostras podem ser enviesadas e o QI é influenciado por fatores educacionais, culturais e socioeconômicos diversos. Além disso, o próprio conceito de QI tem limitações e deve ser interpretado com cautela, sem reducionismos que desconsiderem contexto histórico e estrutural. A neurociência do desenvolvimento humano deixa claro que a estrutura neural do cérebro cresce mais rapidamente nos primeiros dois anos de vida, uma janela crítica em que nutrição, ambiente, estímulo e cuidado moldam a formação de conexões sinápticas essenciais para o aprendizado futuro. Quando fatores como a fome, a desnutrição ou infecções graves perturbam esse processo, podem ocorrer prejuízos duradouros às capacidades cognitivas. Estudos clínicos mostram que crianças que sofreram desnutrição na primeira infância apresentam médias mais baixas em testes cognitivos e desempenho escolar, e que essas diferenças tendem a persistir até a adolescência.

Dados divulgados pela Câmara dos Deputados, em trabalho assinado pela Dr.a Luciana Phebo, mostram que, na região Norte do Brasil, a prevalência de anemia em menores de 2 anos de idade chega a 30% das crianças. Milhões de crianças convivem com condições que prejudicam o crescimento saudável, incluindo baixo peso ao nascer, alimentação inadequada e acesso desigual a serviços de saúde e educação. Paralelamente, índices globais de fome que incorporam proporção de subnutridos e peso insuficiente em crianças menores de cinco anos continuam a refletir desigualdades profundas entre países do “terceiro mundo” e nações desenvolvidas, onde a fome como causa de atraso no desenvolvimento físico e cognitivo foi drasticamente reduzida nas últimas décadas.

A vida e o desenvolvimento de uma criança não são moldados apenas por fatores biológicos ou familiares: sistemas sociais inteiros influenciam o ambiente de crescimento. Entre eles: escassez estrutural, altas taxas de pobreza (que levam à deficiência nutricional), moradia inadequada, acesso desigual à saúde e sobrecarga familiar de fatores que reduzem a capacidade de estímulo intelectual e aprendizado desde cedo. Apesar do gasto público significativo com educação, a qualidade e a equidade permanecem desiguais. Isso limita a capacidade de desenvolver bases sólidas de aprendizagem nos anos críticos. A corrupção sistêmica, seja na alocação de recursos para programas de infância, seja na execução de políticas de saúde e educação que desviam fundos que poderiam fortalecer redes de proteção às crianças é um problema pontual. A ineficiência no uso de recursos públicos agrava a vulnerabilidade social e diminui o impacto de políticas que poderiam melhorar nutrição, creches e educação básica.

A tragédia nacional que começa na primeira infância não é inevitável. Políticas públicas eficazes que combinam: assistência nutricional universal nos primeiros anos; amamentação apoiada e alimentação complementar adequada; educação infantil acessível; redes comunitárias de cuidado; transparência nas rubricas e combate à corrupção; investimento contínuo em ciência, saúde e educação são, segundo pesquisadores em desenvolvimento infantil e políticas públicas, as melhores apostas para transformar trajetórias de vida e reduzir desigualdades precoces que moldam o futuro da nação.

Reduzir uma nação inteira a um número de QI é tanto simplista quanto perigoso. Porém, discutir as desigualdades que influenciam medidas de desempenho cognitivo e reconhecer que muitos desses fatores começam antes mesmo da criança andar ou falar é uma oportunidade de colocar em foco as verdadeiras causas estruturais: pobreza, fome, desigualdade de oportunidades e falhas graves no uso de recursos públicos. Os números podem ser debatidos, mas a tragédia da primeira infância carente no Brasil é real e enfrenta uma escolha política central: continuar relegada ao segundo plano, ou ser tratada como prioridade de Estado, com investimentos verdadeiros em saúde, nutrição, educação e um combate sem trégua à corrupção.

A frase que foi pronunciada:

“Somos constantemente moldados por estímulos aparentemente irrelevantes, informações subliminares e forças internas sobre as quais nada sabemos.”

Robert Sapolsky

Trabalho

Luiz Saboia liga da Alemanha elogiando a imprensa brasileira que não para de trabalhar durante os feriados. Vários jornais impressos daquele país param de rodar no domingo e nos feriados.

História de Brasília

Era de propriedade do govêrno do Estado do Ceará, e a informação de técnicos é que ela sozinha poderá produzir sal para todo o Brasil.

(Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Dentro da dinâmica biológica do corpo humano, o coração ocupa posição essencial. Marca de maneira concreta a passagem do tempo. A idade individual torna-se mais fiel quando observada a partir de um dado simples: quantidade de horas em que essa bomba vital permanece ativa desde sua formação ainda no ventre materno.

Considerando um ritmo médio de 75 pulsações por minuto, um corpo com 20 anos carrega no tórax um órgão que já executou suas funções por mais de 175 mil horas. Resultado disso são centenas de milhões de movimentos alternados de contração e relaxamento, garantindo circulação, oxigenação e manutenção da vida.

Medicina bioeletrônica já reconhece que, ao redor do coração, existem conjuntos organizados de neurônios, cada qual desempenhando funções específicas voltadas à preservação da saúde cardíaca. Mesmo com avanços tecnológicos como marcapassos cada vez mais sofisticados, as funções desse órgão ultrapassam a simples mecânica física.

O Coração atua como elo entre matéria e dimensão subjetiva do ser. Sensações, emoções, pressentimentos e estados internos, como angústia ou alegria, são registrados nessa região, manifestando-se como aperto, alívio ou expansão no peito. Dimensão simbólica e espiritual amplia a compreensão do coração para além de sua função fisiológica.

Em diversas tradições antigas e correntes esotéricas, esse órgão é descrito como centro luminoso do ser, responsável por irradiar energia vital, equilíbrio emocional e conexão com planos mais sutis da existência. Não se trata apenas de metáfora poética, mas de uma forma de explicar experiências humanas profundas que escapam à lógica puramente racional.

Nesse entendimento, o coração atua como ponto de convergência entre matéria e espírito, local onde sentimentos ganham densidade e significado.

Místicos de diferentes culturas afirmam que contato com o divino não ocorre prioritariamente pelo pensamento, mas pela vivência interior sentida no peito. Estados como serenidade profunda, compaixão genuína, amor sem condições e sensação de unidade com o todo seriam acessados quando esse centro está desperto e harmonizado. O chamado Chakra do Coração, segundo essas tradições, representa o eixo do equilíbrio emocional.

Dele emanariam qualidades como esperança, confiança, aceitação, empatia, inspiração e entrega sincera à vida. Quando ativo, permitiria que o indivíduo se relacione consigo mesmo e com o mundo de forma mais íntegra e sensível.

Essa visão sugere a existência de dois polos de inteligência no ser humano. Um deles localizado na mente, responsável pela análise, pelo cálculo e pela lógica. Outro situado no tórax, ligado à percepção emocional, à intuição e à capacidade de sentir o outro. Não se trata de oposição, mas de complementaridade. Razão sem sensibilidade torna-se fria e distante; emoção sem discernimento pode perder direção.

Harmonia surge quando mente e coração atuam em sintonia, orientando escolhas mais conscientes e humanas. Linguagem cotidiana preserva essa sabedoria ancestral.

Expressões populares como “não tem coração” ou “coração de pedra” surgem para caracterizar indivíduos incapazes de empatia, afeto ou compaixão. Endurecimento emocional, nessa perspectiva, não é apenas um traço de personalidade, mas um desequilíbrio interno que afeta o próprio sistema cardíaco. Tradições populares e observações empíricas reforçam a ideia de que alegria, leveza e gratidão fortalecem o corpo, enquanto rancor, medo e tristeza prolongada o enfraquecem. Costume antigo afirma que pessoas alegres adoecem menos e vivem mais.

Essa percepção encontra explicação no fato de que alegria não nasce exclusivamente no pensamento abstrato, mas se manifesta fisicamente no peito, influenciando respiração, batimentos e postura diante da vida. Impressões do mundo exterior não são processadas apenas pelo cérebro, mas atravessam o coração, que reage, registra e devolve ao corpo sinais de equilíbrio ou tensão. Emoção e biologia, nesse sentido, caminham juntas.

Desejamos para 2026 estender essa reflexão ao campo coletivo. Que um coração forte pulse no peito daqueles que exercem poder e responsabilidade pública, não apenas como bomba mecânica, mas como centro sensível capaz de orientar decisões justas. Que esse sistema de neurônios cardíacos envie ao cérebro informações livres de ego, vaidade e avareza, estimulando a liberação de estados internos como harmonia, tranquilidade e solidariedade.

Que escolhas não nasçam do endurecimento emocional nem do aperto causado pela ambição desmedida. Que

a razão seja guiada por sensibilidade e que nossas autoridades caminhem lado a lado com humanidade.

A frase que foi pronunciada:

“O que os cidadãos realmente procuram é honestidade, além de um nível mínimo de competência.”

Patrick Lencioni

Dias depois…

Vamos aceitar. O serviço dos Correios sofreu uma queda vertiginosa de qualidade. No dia 22 de dezembro uma encomenda, postada com a promessa de chegada em dois dias pelo preço de R$ 211 ainda não chegou ao destino.

História de Brasília

Quando o governo pensar em importar sal, mande, antes, ver a vergonha da salina do Canoé, no Aracati, Ceará, que foi comprada para ser fechada. Tinha até linha de trem para transporte interno, e foi fechada criminosamente, para atender a interesses particulares. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

O ano de 2025 encerra-se no Brasil não como um período de consolidação, mas como um ponto de inflexão. Longe do discurso oficial de estabilidade e reconstrução, os fatos revelam um país institucionalmente tensionado, economicamente pressionado e socialmente anestesiado por políticas de curto prazo. O Brasil que entra em 2026 não é o retrato otimista apresentado em palanques e peças publicitárias, mas uma nação que convive com crescimento baixo, endividamento crescente, desconfiança institucional e um Estado cada vez mais caro e menos eficiente. Embora indicadores pontuais tenham sido usados para sustentar a narrativa de recuperação econômica em 2025, a análise fria dos dados mostra um quadro bem mais modesto.

O crescimento do PIB permaneceu anêmico, sustentado, majoritariamente, por consumo financiado, gastos públicos e programas de transferência de renda, não por aumento consistente de produtividade, investimento privado ou inovação. A taxa básica de juros manteve-se em patamar elevado durante praticamente todo o ano, reflexo direto da desconfiança do mercado em relação à política fiscal. O discurso de responsabilidade não se traduziu em prática: despesas obrigatórias continuaram a crescer, novas renúncias e subsídios foram criados e o arcabouço fiscal mostrou-se incapaz de impor disciplina real ao gasto público. O resultado foi previsível: dívida pública em trajetória ascendente; Inflação resistente, especialmente em serviços; crédito mais caro e restrito para famílias e empresas; investimento privado contido, sobretudo fora dos setores favorecidos pelo Estado. Para o cidadão comum, o impacto foi direto: custo de vida alto, endividamento recorde das famílias e perda gradual de poder de compra, mascarada por auxílios que não corrigem distorções estruturais.

A entrada em vigor da reforma fiscal em 2026 é apresentada como solução histórica para o caos tributário brasileiro. No entanto, o texto aprovado e sua regulamentação indicam que a simplificação não virá acompanhada de redução do peso do Estado, pelo contrário. A reforma reorganiza tributos, mas não enfrenta o problema central: o nível excessivo de gastos públicos. Ao contrário, o desenho do novo sistema cria condições para elevação silenciosa da carga tributária, sobretudo sobre consumo e serviços, exatamente onde estão as classes média e trabalhadora. Empresas menores, prestadores de serviços e profissionais liberais tendem a ser os mais afetados, enquanto setores com maior capacidade de lobby preservam benefícios.

A promessa de neutralidade arrecadatória carece de credibilidade diante da realidade fiscal do país. Em 2026, o cidadão sentirá os efeitos de forma concreta dos preços ajustados ao novo modelo, dos repasses de custos ao consumidor final, do aumento da complexidade na fase de transição e da maior dependência de arrecadação para sustentar o gasto público crescente. Um dos dados mais reveladores de 2025 é o número de brasileiros dependentes, direta ou indiretamente, de programas assistenciais. Longe de ser apenas uma política de proteção social, o modelo atual consolidou um sistema de dependência permanente, sem contrapartidas efetivas de qualificação, produtividade ou emancipação econômica. O Estado ampliou sua presença como provedor, mas não como indutor de autonomia. O resultado é um país com baixa mobilidade social, mercado de trabalho informal persistente, estímulos distorcidos à produtividade e o uso político da assistência social.

Em 2026, esse modelo torna-se ainda mais delicado, pois coincide com ano eleitoral, aumentando o risco de expansão de gastos sem lastro fiscal e com objetivos claramente eleitorais. A CPMI do INSS, que poderia representar um divisor de águas no combate a fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas, caminha para um desfecho frustrante. Após meses de trabalhos, o que se viu foi a diluição de responsabilidades, a postergação de decisões e a tentativa clara de encerrar o tema sem enfrentar os verdadeiros beneficiários do esquema. Fraudes sistemáticas, descontos indevidos, conivência de instituições financeiras e falhas graves de fiscalização vieram à tona, mas sem consequências proporcionais à gravidade dos fatos. A tendência para 2026 é que o relatório final resulte em recomendações genéricas, sem responsabilização criminal efetiva ou reformas estruturais profundas.

Para milhões de brasileiros, a mensagem é clara: o Estado falhou em proteger quem mais depende dele e não demonstrou disposição real de corrigir o sistema. O colapso do Banco Master foi mais do que um escândalo financeiro: foi um alerta sobre a fragilidade da supervisão bancária e a politização das instituições de controle. Operações temerárias, emissão de títulos sem lastro e falhas graves de fiscalização expuseram um sistema que reage tardiamente e protege-se corporativamente. A liquidação extrajudicial, os atrasos no ressarcimento de credores e o empurra-empurra entre Banco Central, Judiciário e órgãos de controle corroeram a confiança no sistema financeiro e regulatório. Em 2026, os efeitos persistem do passado recente com a judicialização prolongada, a insegurança para investidores, os questionamentos sobre a independência real dos reguladores e o desgaste institucional profundo. O episódio reforça a percepção de que, no Brasil, a punição é exceção, não regra, especialmente quando interesses políticos e financeiros se entrelaçam.

Politicamente, 2025 aprofundou a polarização e enfraqueceu a confiança nas instituições. O discurso de “nós contra eles” não apenas permaneceu, como foi incorporado à lógica de governabilidade. O Congresso opera sob chantagem orçamentária, o Judiciário assume protagonismo excessivo, e o Executivo governa por narrativas. A consequência é um ambiente de instabilidade crônica, no qual decisões estratégicas são adiadas, reformas estruturais evitadas e o debate público empobrecido. Em 2026, ano eleitoral, esse cenário tende a se agravar. A disputa não será por projetos de país, mas por controle de narrativas, máquinas estatais e alianças circunstanciais. O cidadão, mais uma vez, assiste como espectador de um jogo que não resolve seus problemas concretos.

O Brasil que entra em 2026 não colhe os frutos de um ciclo virtuoso, mas paga o preço de escolhas políticas baseadas em curto prazo, expansão do Estado e negligência fiscal. A reforma tributária não resolve o gasto excessivo. O assistencialismo não gera autonomia. As investigações não produzem justiça. E as instituições mostram sinais claros de desgaste. O desafio do cidadão brasileiro em 2026 será sobreviver economicamente, manter senso crítico e exigir responsabilidade, num ambiente onde promessas abundam, mas resultados concretos escasseiam. Mais do que esperança, o momento exige lucidez. Mais do que discursos, exige fatos. E mais do que alinhamentos ideológicos, exige verdade.

A frase que foi pronunciada:

“As leis são teias de aranha por onde passam as moscas grandes e as pequenas ficam presas.”

Honoré de Balzac

História de Brasília

Minha vizinha ai do lado passou quase uma hora presa num elevador, na manhã de ontem. Durante todo êste tempo estiveram telefonando para o plantão da Atlas, e ninguém atendia. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

O ano de 2026 será, mais uma vez, um marco na vida política brasileira. Eleições gerais mobilizam milhões de eleitores, envolvem uma complexa máquina institucional e consomem cifras astronômicas dos cofres públicos. Trata-se, sem exagero, de um dos eventos mais caros e logisticamente sofisticados da República. Diante desse cenário, uma pergunta simples e incômoda se impõe: por que o Brasil, ao consultar sua população em um momento de tamanha mobilização cívica, insiste em limitar essa consulta apenas à escolha de nomes, deixando de fora questões centrais que afetam diretamente a vida do cidadão?

A Constituição de 1988 consagrou o princípio da soberania popular não apenas pelo voto, mas também por meio de instrumentos de democracia direta, como o plebiscito e o referendo. No entanto, passadas quase quatro décadas, esses mecanismos permanecem subutilizados, tratados como exceção, quando deveriam ser regra em temas de alta relevância nacional. O resultado é um distanciamento crescente entre representantes e representados, alimentando a percepção de que decisões fundamentais são tomadas em gabinetes, longe do crivo popular. O custo elevado das eleições, frequentemente citado como justificativa para não ampliar consultas, na verdade reforça o argumento contrário. Se o país já arca com uma estrutura monumental para ouvir o eleitor, por que não aproveitar essa oportunidade para submetê-lo a decisões que moldam seu cotidiano?

Questões como a política de drogas, o combate à corrupção endêmica, a condução da segurança pública e a excessiva carga tributária não são temas periféricos ou técnicos demais para o cidadão comum. Pelo contrário: são assuntos que atravessam a vida real, o orçamento familiar, a segurança nas ruas e a própria confiança nas instituições. A política de drogas é um exemplo emblemático. O Brasil convive há décadas com um modelo repressivo que não conseguiu reduzir o consumo, tampouco enfraquecer o crime organizado. Ainda assim, o debate permanece sequestrado por discursos ideológicos e decisões judiciais que, muitas vezes, substituem o Legislativo e ignoram a vontade explícita da maioria. Um plebiscito nacional permitiria que a sociedade se manifestasse de forma clara sobre caminhos possíveis, seja a manutenção do modelo atual, seja a adoção de políticas alternativas. Ignorar essa possibilidade é perpetuar um debate inconcluso e socialmente custoso.

O mesmo raciocínio se aplica à corrupção. Embora o combate à corrupção seja frequentemente utilizado como slogan eleitoral, a prática revela um histórico de investigações inconclusas, prescrições convenientes e punições seletivas. A sensação de impunidade mina a credibilidade do Estado e corrói o pacto social. Por que não submeter, à população, propostas objetivas sobre endurecimento de penas, mudanças processuais ou limites a privilégios legais? Um referendo bem formulado poderia conferir legitimidade popular a reformas que hoje enfrentam resistência, justamente entre aqueles que seriam afetados por elas.

A segurança pública, talvez o tema que mais aflige o cidadão comum, segue refém de disputas políticas e de uma fragmentação federativa que dificulta soluções eficazes. Estados e municípios alegam falta de recursos, enquanto a União se esquiva de responsabilidades mais diretas. Um plebiscito poderia esclarecer se a população deseja maior centralização das políticas de segurança, mudanças no sistema penal ou novas diretrizes para atuação das forças policiais. Decidir isso sem ouvir quem vive sob a ameaça cotidiana da violência é um exercício de arrogância institucional.

Já a carga tributária, reconhecidamente elevada e complexa, é outro campo em que o cidadão raramente é ouvido. Reformas tributárias avançam a passos lentos, sempre mediadas por interesses corporativos e setoriais. O contribuinte, que sustenta o Estado, permanece como figurante em decisões que impactam diretamente seu poder de compra e a competitividade da economia. Consultá-lo sobre princípios básicos como simplificação, limites de tributação ou prioridades de gasto seria não apenas democrático, mas também pedagógico, fortalecendo a consciência fiscal da sociedade.

Os críticos da democracia direta costumam argumentar que o eleitor não teria informação suficiente para decidir temas complexos. Trata-se de uma visão elitista e contraditória: o mesmo eleitor considerado apto a escolher presidente, governadores e parlamentares seria incapaz de opinar sobre questões que afetam sua própria vida? Além disso, plebiscitos e referendos não eliminam o papel do parlamento; ao contrário, oferecem diretrizes claras para a atuação legislativa, reduzindo o abismo entre vontade popular e ação política. Há ainda o argumento do risco de manipulação emocional ou populista. Esse risco, contudo, não é exclusivo da democracia direta; ele já existe, e em grau elevado, nas eleições tradicionais. A diferença é que, em consultas temáticas, a sociedade é chamada a refletir sobre ideias e propostas concretas, e não apenas sobre personalidades ou promessas vagas. Com campanhas informativas equilibradas e fiscalização adequada, o debate tende a amadurecer o eleitorado, e não o contrário.

O Brasil vive uma crise de representatividade profunda. A abstenção cresce, o voto de protesto se banaliza e a confiança nas instituições segue em queda. Ignorar instrumentos que poderiam revitalizar a participação popular é um erro estratégico e democrático. Aproveitar as eleições gerais de 2026 para realizar plebiscitos e referendos sobre temas de primeira ordem seria um gesto de respeito ao cidadão e um passo concreto na direção de uma democracia mais madura. Democracia não se resume a escolher governantes a cada quatro anos. Ela exige participação contínua, transparência e corresponsabilidade. Ouvir o povo apenas para legitimar o poder, mas não para decidir os rumos do país, é reduzir a soberania popular a um ritual vazio. Em um momento histórico marcado por desconfiança e polarização, ampliar a voz do cidadão não é um risco: é uma necessidade.

A frase que foi pronunciada:

“O governo existe para nos proteger uns dos outros. Onde o governo ultrapassou seus limites foi ao decidir nos proteger de nós mesmos.”

Ronald Reagan

História de Brasília

O IAPC iniciou o serviço de dedetização dos seus blocos nas superquadras 106, 306 e Asa Norte. Já que está com esta disposição, poderia também mandar limpar escadas e corredores, e varre-los periodicamente, já que não se pode exigir que isto seja feito todos os dias. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A discussão sobre a redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6×1 sem diminuição de salários, somada à proposta de tarifa zero nos transportes públicos, surge no debate nacional como bandeira política sedutora, especialmente em um contexto eleitoral. Segundo o atual governo e sua base de apoio, tais medidas atenderiam a uma “demanda popular” reprimida e representariam um avanço civilizatório. No entanto, quando essas propostas são analisadas à luz da realidade fiscal, demográfica e produtiva do Brasil, o que se revela é um quadro de alto risco econômico e social, com potencial para comprometer o futuro do país.

O ponto de partida dessa análise precisa ser objetivo: o Brasil não é um país rico sem trabalho. Apesar de seu tamanho continental, de seus recursos naturais abundantes e de sua população numerosa, a produtividade média do trabalhador brasileiro permanece baixa quando comparada a economias desenvolvidas e até mesmo a vários países emergentes. A renda per capita brasileira oscila em torno de US$ 10 mil anuais, enquanto países que adotam jornadas menores e ampla rede de bem-estar social apresentam rendas per capita duas, três ou quatro vezes maiores.

Esse dado isolado já deveria impor cautela a qualquer tentativa de importar modelos estrangeiros sem considerar as condições locais. Hoje, mais de 94 milhões de brasileiros, cerca de 44% da população, dependem diretamente de programas assistencialistas. O custo anual dessas políticas supera R$ 500 bilhões. Esse valor não surge do nada: ele é financiado por impostos, dívida pública e, em última instância, inflação.

Em termos matemáticos simples, trata-se de uma transferência maciça de renda de uma parcela produtiva cada vez menor da sociedade para uma parcela crescente que vive, total ou parcialmente, do Estado. Se considerarmos que a população ocupada no Brasil gira em torno de 100 milhões de pessoas, temos uma relação aproximada de um trabalhador ativo para cada beneficiário direto de programas sociais. Quando se excluem crianças, idosos e trabalhadores informais de baixa renda que também recebem benefícios, essa relação se torna ainda mais desfavorável. Em outras palavras, um contingente cada vez menor de contribuintes é chamado a sustentar um contingente cada vez maior de dependentes do Estado.

A proposta de reduzir a jornada de trabalho sem redução salarial agrava esse desequilíbrio. Do ponto de vista matemático, salário é remuneração por unidade de produtividade. Se um trabalhador produz X em 44 horas semanais e passa a produzir o mesmo X em 36 ou 40 horas, o custo por hora trabalhada aumenta automaticamente. Para empresas com margens apertadas, que são a maioria no Brasil, isso significa uma de três alternativas: reduzir contratações, aumentar preços ou fechar as portas. Nenhuma delas beneficia a sociedade no médio e longo prazo. Suponha-se, por exemplo, uma empresa com 100 funcionários que trabalham 44 horas semanais. A redução da jornada para 36 horas, sem redução salarial, representa uma perda de cerca de 18% da força de trabalho em termos de horas. Para manter o mesmo nível de produção, a empresa precisaria contratar, aproximadamente, 18 novos funcionários. Isso implica aumento de custos trabalhistas, encargos sociais, benefícios e riscos jurídicos.

Quando o Estado gasta mais do que arrecada, ele só tem três opções: aumentar impostos, emitir dívida ou inflacionar a moeda. O aumento de impostos penaliza diretamente quem trabalha e produz, desestimulando investimentos e incentivando a informalidade. A emissão de dívida empurra o problema para o futuro, elevando o custo do serviço da dívida e comprometendo gerações futuras. A inflação, por sua vez, funciona como um imposto oculto que corrói, principalmente, a renda dos mais pobres, justamente aqueles que os programas sociais afirmam proteger. Matematicamente, o modelo assistencialista em expansão enfrenta um limite intransponível: a base de arrecadação não cresce no mesmo ritmo que as despesas.

A desigualdade só é combatida de forma sustentável quando há aumento de produtividade, educação de qualidade, segurança jurídica e ambiente favorável ao empreendedorismo. Transferências de renda podem aliviar situações emergenciais, mas, quando se tornam estruturais e permanentes, sem contrapartidas claras, transformam- -se em armadilhas sociais e fiscais. O argumento de que países europeus adotam jornadas menores e forte proteção social ignora um detalhe crucial: esses países enriqueceram antes de distribuir. Construíram Estados de bem-estar após décadas ou séculos de acumulação de capital, industrialização e ganhos expressivos de produtividade.

Tentar inverter essa ordem é como querer repartir um bolo que ainda não foi assado. O Brasil, ao contrário, parece insistir em um modelo que penaliza sistematicamente quem produz e recompensa a dependência do Estado. A matemática não perdoa. Nenhuma sociedade prospera de forma duradoura quando mais da metade de sua população depende direta ou indiretamente do trabalho da outra metade, especialmente quando essa metade produtiva é sobrecarregada por impostos, burocracia e insegurança jurídica.

Se mantido o atual rumo de expansão de programas assistencialistas, redução artificial da jornada de trabalho e aumento de gastos públicos sem lastro produtivo, o futuro previsível é de baixo crescimento, desemprego estrutural, inflação recorrente e crises fiscais cada vez mais frequentes. A história econômica está repleta de exemplos. O Brasil corre o risco de repetir esse roteiro se insistir em políticas que ignoram limites fiscais e produtivos em nome de ganhos políticos imediatos. A verdadeira política social responsável não é aquela que promete benesses infinitas, mas a que cria condições para que menos pessoas precisem delas. Isso exige coragem para dizer o óbvio: não existe almoço grátis, não existe prosperidade sem trabalho, e não existe justiça social duradoura sem uma economia saudável. Ignorar essa equação é empurrar o país, lentamente, para o despenhadeiro.

A frase que foi pronunciada:

“A escala 6×1 é a mais cruel existente na face da Terra, em especial para as mulheres. E creio que o Brasil e a economia brasileira estão totalmente maduros para fazer a revisão da jornada máxima do país e, junto com isso, eliminar a escala 6×1”

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

História de Brasília

Os Institutos de Previdência não estão acompanhando a espiral da inflação. O financiamento de casas para trabalhadores ainda é da ordem de 800 mil cruzeiros, quando uma casa popular quase sempre custa mais de um milhão. (Publicado em 13/5/1962)