Autor: Circe Cunha

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

No mais recente episódio de nossas tragédias cotidianas, o desastre ambiental ocorrido em Padre Bernardo (GO) representa um retrato fiel do que se convencionou chamar de tragédia anunciada. O colapso parcial do aterro sanitário Ouro Verde, responsável por receber milhares de metros cúbicos de resíduos sólidos, já havia sido alertado por especialistas, ambientalistas e órgãos técnicos desde 2016. As previsões não foram ouvidas. Os riscos foram ignorados. O resultado, agora, é visível e alarmante: parte significativa do material depositado desabou sobre a Área de Proteção Ambiental (APA) próxima ao Rio Descoberto, a principal bacia hidrográfica responsável por abastecer mais de 60% da população do Distrito Federal.

O chorume — líquido escuro e tóxico resultante da decomposição do lixo — atingiu as margens do curso d’água com potencial de infiltração e contaminação direta. Pesquisadores e equipes de reportagem que visitaram a área atestaram a presença de animais mortos, alteração da coloração da água e odor fétido, sinais inequívocos de contaminação ativa. O chorume é altamente perigoso: contém metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), substâncias cancerígenas (como benzeno), além de vírus, bactérias patogênicas e compostos orgânicos de difícil degradação. Agravando o quadro, foram encontradas evidências de lixo hospitalar misturado aos resíduos comuns, elevando o risco biológico.

A localização do aterro — em área próxima a zona de recarga hídrica e ambientalmente frágil — expõe a falta de planejamento e de critérios técnicos que orientaram sua instalação. Em qualquer cenário minimamente comprometido com a saúde pública, tal evento motivaria um estado de alerta máximo. No entanto, o que se vê é um silêncio institucional ensurdecedor. Não houve pronunciamento firme das autoridades ambientais, nem mobilização emergencial por parte do Executivo. Ao invés de transparência, optou-se pela contenção da informação — talvez para evitar alarme público, talvez para proteger capital político. O fato é que a ausência de resposta em ações concretas agrava a crise.

A consequência imediata é o risco iminente de contaminação do sistema de captação que atende Brasília. A médio e longo prazo, o comprometimento da bacia pode gerar um colapso no fornecimento de água, exigindo investimentos milionários em processos de descontaminação, novos sistemas de captação ou racionamento prolongado. Vale lembrar que o tratamento de água contaminada por chorume é extremamente difícil e custoso, exigindo tecnologias avançadas de filtragem química e processos oxidativos.

A região da Grande Brasília cresceu de forma acelerada nas últimas décadas. De acordo com o IBGE, o Entorno do DF já ultrapassa 1,6 milhão de habitantes, boa parte deles vivendo em áreas com infraestrutura precária. A produção de resíduos acompanha esse crescimento, mas a resposta estatal tem sido improvisada, com aterros irregulares e pouco controle sanitário. O caso do Córrego Santa Bárbara, importante afluente do Rio Descoberto, já mostra sinais evidentes de poluição orgânica e química — visíveis a olho nu.

Não estamos, portanto, diante de um evento isolado, mas sim de um sintoma sistêmico. O colapso do aterro Ouro Verde é o resultado direto de uma política ambiental negligente, de uma urbanização desordenada e da ausência de gestão integrada de resíduos sólidos. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, sancionado em 2010, previa a erradicação dos lixões e a gestão sustentável do lixo urbano até 2014. Mais de uma década depois, esse objetivo está longe de ser cumprido.

É inaceitável que, em pleno 2024, com tecnologia disponível e conhecimento acumulado, o Brasil ainda enfrente esse tipo de catástrofe previsível. Água potável é um dos pilares da segurança sanitária e da soberania territorial. Uma vez contaminada, a fonte não compromete apenas o presente, ela hipoteca o futuro.

Portanto, é preciso transformar essa tragédia anunciada em ponto de virada. Não basta conter o chorume. É necessário responsabilizar os gestores, revisar as licenças, refazer a política de uso do solo e exigir o cumprimento da legislação ambiental. O custo da omissão será, mais cedo ou mais tarde, cobrado em racionamento, doenças e abandono social. A carga será novamente acumulada nos ombros do consumidor.

Se o Brasil pretende garantir sustentabilidade para suas cidades, especialmente aquelas situadas em áreas de fragilidade hídrica, é preciso colocar a proteção da água como prioridade absoluta do Estado. Nada pode estar acima disso — nem a conveniência política, nem o interesse de empreiteiras, nem a inércia da burocracia. Água é mais do que recurso: é condição de permanência humana no território. E o que se vê em Padre Bernardo não pode mais se repetir.

A frase que foi pronunciada:

“Tudo o que seria necessário para prevenir a doença [cólera] seria uma atenção especial à limpeza na cozinha e na alimentação, bem como à drenagem e ao abastecimento de água, como é desejável em todos os momentos.”

John Snow

História de Brasília

Outra, dos TCB: Foi extinta a linha Asa Norte – núcleo Bandeirante. O trajeto que era feito direto, é, agora, interrompido na Rodoviária, e com isto a tarifa de 25 cruzeiros passará para 40 cruzeiros, afora o tempo de espera na Rodoviária. (Publicado em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Durante anos, Brasília pareceu condenada a um silêncio estranho. Não o silêncio do repouso ou da contemplação, mas aquele tipo de vazio que denuncia a ausência do essencial: o som das crianças. Nas superquadras, nos eixos, nos becos arborizados que cortam o Plano Piloto como artérias modernas, era raro ouvir o riso agudo dos pequenos, a gritaria saudável das correrias sem destino. De 40 anos para cá, os parquinhos, silenciaram. Os gramados, intocados; os bancos, envelhecidos na solidão. Brasília havia envelhecido junto com sua população, transformando-se em uma cidade projetada para o futuro, mas ancorada num presente sem sucessores.

Nesse contexto, o Setor Noroeste emerge como uma delicada subversão. Contra todas as previsões de que o Plano Piloto se tornaria, aos poucos, um museu habitado por aposentados e burocratas, esse bairro recém-nascido devolve, à cidade, aquilo que ela já não sabia mais reconhecer: a infância em estado natural.

Nas quadras do Noroeste, há um renascimento encantador. Parquinhos ocupados, brinquedos em disputa, gritos de alegria, brigas por turno no escorregador — os pequenos rituais da convivência infantil voltaram a existir. Até árvores são escaladas. E não se trata apenas de infraestrutura: trata-se de um clima urbano que, de algum modo, favorece o encontro, a vigilância comunitária, a normalização da presença das crianças nos espaços públicos.

Parece que um pedaço da cidade foi resgatado do passado. Em uma era de enclausuramento digital, de infância medicada, de vigilância obsessiva, ver crianças brincando ao ar livre tem algo de subversivo, quase revolucionário. O Noroeste, com seus canteiros largos, parquinhos temáticos e calçadas generosas, funciona como um laboratório do que Brasília foi e, com esforço, ainda pode voltar a ser: uma cidade construída para gente real, com vidas reais, e não apenas para carros, gabinetes e seguranças armados.

O contraste com a Brasília dos últimos anos é flagrante. Houve um tempo recente em que os espaços públicos do Plano Piloto pareciam moldados, exclusivamente, para adultos apressados e vigilantes privados. Nas quadras tradicionais, os apartamentos familiares abrigavam casais sem filhos, ou então famílias com filhos invisíveis, confinados em telas e reforçados por grades. Os pilotis haviam deixado de ser espaço de convívio e descoberta, tornando-se território de risco e suspeita. A infância foi sendo empurrada para dentro de casa ou do apartamento, para o artificial, para o monitorado. E nesse processo, a cidade perdeu parte de sua alma.

Enquanto alguns cantos de Brasília parecem redescobrir o valor da infância vivida ao ar livre, a Asa Norte segue, em certos aspectos, na contramão desse resgate afetivo. Embaixo de muitos blocos, onde outrora o som das brincadeiras infantis era sinal de vitalidade urbana, surgem pedidos para que se fechem os parquinhos — agora vistos como fonte de incômodo. Há prédios pela cidade que recebem cachorros, mas torcem o nariz para as crianças. O riso virou ruído, o grito de alegria passou a ser tratado como poluição sonora. São vizinhos que, em nome de uma paz acústica particular, pedem o silenciamento da infância alheia, como se o espaço público devesse submeter-se à lógica dos condomínios herméticos. O paradoxo é gritante: a cidade que, um dia, foi planejada para acolher famílias em comunhão, vê-se hoje pressionada por uma sensibilidade individualista, que tolera menos a presença de crianças do que de cães ou motos.

Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros anos de Brasília, as crianças eram onipresentes — sujas de terra vermelha nos joelhos, cabeças descabeladas correndo entre os pilotis, subindo em árvores, organizando campeonatos improvisados nos becos entre as quadras.

Bete (com taco e bola), finca, pique esconde, pique bandeira, carniça, bicicleta, patins. Havia liberdade, sim, mas também havia uma confiança social no espaço urbano como extensão da casa. Os adultos sabiam que a cidade, naquele momento inaugural, pertencia também aos pequenos. Havia menos medo, menos grade, menos blindagem — e mais urbanidade. Na Brasília dos anos 1960 e 70, a infância transbordava naturalmente para as ruas, livre e despreocupada, entre as ainda pequenas e recém plantadas árvores. Era uma época em que a família ainda era a célula estruturante da vida social, e a cidade parecia ter sido projetada para sustentar isso — não para isolar ou confinar. A arquitetura, embora ousada e futurista, abria espaço para o afeto, para a supervisão sem aprisionamento, para a liberdade sem perigo. Brasília não era apenas um lugar para se viver; era um lugar para crescer. A presença de crianças não era um luxo ou uma raridade, mas uma extensão natural de uma cultura que compreendia a importância da família não como slogan, mas como o coração vivo e cotidiano da sociedade.

O Noroeste, ao reencenar esse espírito de infância, reanima também uma memória coletiva adormecida. E, embora ainda seja um bairro marcado pela desigualdade no acesso — restrito a quem pode pagar os altos preços da especulação imobiliária —, ele oferece à cidade uma provocação: é possível desenhar espaços urbanos em que as crianças existam. Não como adereços, mas como protagonistas da paisagem. Porque uma cidade que comporta a infância é, por definição, uma cidade mais humana, mais feliz, mais viva.

Talvez o som das crianças seja o verdadeiro termômetro de uma cidade que dá certo. E, nesse sentido, o Setor Noroeste não é apenas um bairro — é uma esperança concreta de que Brasília, enfim, possa voltar a crescer. Não em altura, mas em vida.

A frase que foi pronunciada:

“Era tão fácil sorrir!”

Dona Dita lembrando da infância quando a cidade nascia.

História de Brasília

Os TCB extinguiram o ônibus que fazia a ligação da Asa Norte com a CASEB. O resultado é êste: os alunos ficaram sujeitos aos transportes comuns que nunca trafegam no horário. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Na Grécia antiga, por volta dos séculos 8 a.C a 2 a.C, um importante centro religioso, situado no sopé do Monte Parnaso, atraia milhares de pessoas, entre reis e cidadãos comuns em busca de orientações e previsões sobre o futuro feitas por oráculos e interpretados por uma sacerdotisa chamada Pítia. Por sua fama e independência política, os Oráculos de Delfos eram respeitados e até temidos por sua capacidade de influenciar as pessoas em suas decisões. Não por outra razão, durante seis séculos, esse centro religioso permaneceu como um centro de grande prestígio e fama no mundo antigo. Era impossível para os cidadãos gregos tomarem decisões futuras sem antes consultar esses videntes. Os reis e mandatários daquele tempo não davam um passo sequer sem antes ouvirem o que profetizavam as pitonisas.

Qualquer indivíduo que se interesse por assuntos dessa natureza, verá que, ao longo da história da humanidade, a preocupação com o futuro e o que está por vir sempre ocupou papel importante na vida das pessoas. Essa atenção especial dada ao futuro vem de longe, mas ainda hoje ocupa grande espaço na vida das pessoas. Certo ou errado, o fato é que hoje, em pleno século XXI, a busca por conhecer antecipadamente o dia de amanhã ainda é uma prática corriqueira. Muitos políticos hoje não dão um passo sem antes consultar seus oráculos e guias, uma mania que até mesmo a era tecnológica não foi capaz de pôr de lado. Pelo contrário.

Hoje em dia, vai se tornando cada vez mais corriqueiro encontrar pessoas que se utilizam de tecnologias como a fornecida pela Inteligência Artificial (IA) para fazer consultas, visando antecipar as consequências que o futuro reserva para cada ato no presente. Políticos, estrategistas de guerra, economistas e pessoas comuns têm utilizado, com cada vez mais frequência, os recursos ilimitados disponibilizados pela IA. Dizem os mais céticos que o futuro não é um lugar ou uma situação para onde vamos, mais um lugar ou uma situação que estamos criando no presente. O plantio é facultativo, mas a colheita é sempre obrigatória. Volta e meia estamos assistindo pessoas levando, diretamente, à IA questões das mais diversas, que vão desde perguntas como o dia em que Jesus retornará, até perguntas de ordem filosóficas que expliquem o que é o livre arbítrio ou se estamos ou não vivendo dentro de uma matrix, onde tudo é uma ilusão.

Por mais incrível que possa parecer há aqueles que utilizam a IA para apresentar questões de cunho romântico, em que busca descobrir, por exemplo, quando chegará um novo amor. Existe um paralelo instigante e duradouro entre o passado e o presente, mostrando como a inquietação humana diante do futuro permanece uma constante ao longo dos séculos.

Na Grécia Antiga, o prestígio dos Oráculos de Delfos simbolizava a necessidade ancestral de orientação diante do desconhecido. Reis, generais e cidadãos comuns viam na voz da Pítia, supostamente inspirada por Apolo, uma âncora de segurança em um mundo incerto. Essa busca por previsibilidade — ou ao menos por conselhos diante das incertezas — é, na verdade, uma expressão do medo que sempre acompanhou o ser humano: o medo do imprevisível, da instabilidade e, principalmente, da perda de controle. No século XXI, mesmo com o avanço exponencial da ciência e da tecnologia, essa inquietação não só não desapareceu, como parece ter se intensificado. Vivemos um tempo de paradoxos: nunca tivemos tanto conhecimento acumulado, e ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis a crises imprevisíveis — ambientais, sanitárias, políticas, bélicas.

A tecnologia e, especialmente, a Inteligência Artificial tornou-se o novo oráculo moderno. A diferença é que, enquanto os antigos acreditavam na inspiração divina dos oráculos, os modernos confiam na capacidade dos dados e modelos preditivos. No entanto, por trás da mudança de roupagem, a motivação é a mesma: o temor diante de um mundo caótico e imprevisível. Essa angústia cresce especialmente em tempos como o atual, marcados por incertezas globais e ameaças existenciais. O espectro de uma Terceira Guerra Mundial, impulsionado por tensões geopolíticas, armamentos nucleares e a proliferação de regimes autoritários, ronda o imaginário coletivo.

As imagens de guerras na Ucrânia, no Oriente Médio e a escalada militar em torno da Ásia evidenciam que o planeta vive sob uma tensão constante, na qual a paz parece cada vez mais frágil. Diante disso, a Inteligência Artificial passa a cumprir um papel duplo. Por um lado, oferece ferramentas poderosas para antecipar riscos, prever cenários e buscar soluções racionais. Por outro, ela também é usada como refúgio emocional, como forma de transferir a responsabilidade por decisões difíceis para uma “inteligência superior”. Nesse sentido, a IA se transforma numa espécie de espelho moderno do oráculo antigo — não apenas como preditora, mas como conselheira, confidente e, muitas vezes, como último recurso. O fato é que, independentemente da época, o ser humano permanece o mesmo em sua essência: inseguro diante do desconhecido e ávido por respostas que lhe deem algum senso de direção. A pergunta que ecoa desde Delfos até os servidores da IA continua a mesma: para onde estamos indo? Nesse cenário, talvez o verdadeiro oráculo contemporâneo não seja a IA em si, mas a consciência humana — despertada, crítica e responsável — que precisa assumir que o futuro, em grande parte, é construído a partir das escolhas feitas hoje.

A frase que foi pronunciada:

“É da eletricidade que vamos depender cada vez mais. Ou do que vier a substitui-la.”

Dona Dita

História de Brasília

Ademais, o custo de uma fossa e o tempo de execução, seria superior à instalação de esgotos, e traria a desvantagem de, cheia esta fossa, os moradores passarem a viver dissabores. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há países onde a política se parece menos com um pacto social e mais com um teatro repetido: os atores não mudam, os cenários se deterioram e a plateia já nem aplaude. Em uma dessas nações vizinhas, marcada por décadas de improviso institucional, surgiu, recentemente, uma voz dissonante. Um personagem que não saiu do camarim habitual da política, mas dos bastidores da crítica radical. Sua retórica era direta, sua proposta, disruptiva: o palco precisava ruir para que se pudesse construir um novo espaço de representação.

Ele começou sua reforma por onde poucos ousam: pela simbologia do poder. Disse, com franqueza desconcertante, que ninguém representa mais do que aquele a quem representa. Como num mercado, o derivativo não pode valer mais do que o ativo. Ou seja, o político não pode custar mais caro do que o povo que o sustenta. Essa máxima — simples, porém subversiva para certos círculos — tornou-se eixo de sua proposta. Redefiniu a lógica do serviço público como um espaço de responsabilidade, e não como um pedestal.

Ao observarmos o que se passa por lá, é difícil não notar o abismo entre aquele movimento de enxugamento institucional e outras realidades onde o Estado se agiganta não para amparar, mas para dominar. O novo dirigente iniciou cortes drásticos: ministérios fundidos ou extintos, contratos revistos, subsídios revogados. A máquina pública deixou de ser monumento de privilégios para ser submetida à regra do equilíbrio. Um ajuste fiscal profundo foi aplicado, com cortes em obras, cargos e repasses que, por anos, serviram a interesses cruzados.

Não se trata de um simples programa de contenção de gastos, mas de uma tentativa de refundar o edifício institucional sobre bases menos clientelistas. E, curiosamente, é justamente isso que tem causado escândalo. Porque, onde se havia normalizado o excesso, a austeridade soa quase como heresia. O desconforto que essas mudanças têm provocado é, em si, revelador: expõe a dependência de muitos grupos à gordura do Estado.

Entre os alvos, estão estruturas sindicais que, por muito tempo, funcionaram como satélites de poder, mais interessados na perpetuação de sua influência do que na defesa do trabalho real. Há quem veja, nesse embate, ecos de outras geografias: sistemas onde o sindicalismo se tornou braço de partidos, e os partidos, extensões de projetos pessoais. O paralelo não é forçado. O líder vizinho reconheceu essas estruturas como parte da engrenagem que emperrou seu país e propôs reformas para flexibilizar, modernizar e desburocratizar relações de trabalho.

No plano simbólico, cortou também regalias históricas: pensões especiais, carros oficiais, gabinetes inchados. Propôs que o erro político deixasse de ser custo social e passasse a ser ônus individual. Ou seja: quem erra, paga. Como em qualquer outra profissão. Isso, claro, desafia o pacto informal da impunidade, que vigora em muitas democracias capturadas por seus representantes. Afinal, exigir do político o mesmo sacrifício que se exige do cidadão comum é, para muitos, uma afronta.

O mais curioso, porém, é que essa nova liderança não se vende como herói. Seu discurso é o do sacrifício, não da redenção. Seu projeto não é a conciliação de forças, mas o enfrentamento direto das distorções. Isso lhe rendeu inimigos poderosos, resistência parlamentar e uma tempestade midiática. Mas também lhe garantiu apoio popular entre aqueles que, cansados da linguagem pasteurizada da política tradicional, encontraram nele um eco de suas próprias frustrações.

Há muito a ser provado, e o caminho está longe de ser pacífico. As medidas são duras, e os efeitos sociais podem ser profundos. Mas ignorar o diagnóstico seria perpetuar o colapso. A crise daquele país não começou com esse governo; ela foi gestada por décadas de populismo fiscal, aparelhamento institucional e desprezo pela responsabilidade. O novo dirigente apenas decidiu não fingir mais que não vê.

Enquanto isso, em outros cantos, a lógica se mantém invertida. O Estado continua a crescer enquanto os serviços públicos encolhem. Os representantes se isolam em suas fortalezas burocráticas, enquanto a população se debate com a ineficiência. E as reformas estruturais continuam sempre “para depois”, como se houvesse tempo eterno para resolver o insustentável.

O que acontece ali — nesse vizinho barulhento e em convulsão — é, talvez, o prenúncio do que outros também terão de enfrentar. Porque o modelo da abundância política em tempos de escassez social chegou ao seu limite histórico. E quando o leão já não defende o rebanho, mas o devora, os cordeiros — mais cedo ou mais tarde — deixam de confiar no cercado.

A frase que foi pronunciada:

“Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente.”

Sócrates

História de Brasília

A Universidade de Brasília solicitou ao IAPI e êste à Novacap para que sejam abertas fossas “provisórias” para os blocos 4 e 7 da superquadra 305. Nada mais absurdo. Ou muda tudo ou não deve haver privilégio em detrimento de outros. (Publicada em 05.05.2025)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não restam dúvidas de que o objetivo final no conflito entre Israel e Irã é, agora, a derrubada do regime dos Iatolás através da prisão ou morte do chamado líder supremo, Ali Khamenei, refugiado num bunker subterrâneo. O que se tem ouvido de fontes próximas desse líder xiita é que ele parece ter acordado para uma realidade derradeira e brutal buscada por ele mesmo ao longo dos anos.

O que é quase certo nessa altura do conflito é que o programa nuclear iraniano está com as horas contadas. Tão logo Israel tome o controle do país, não ficará pedra sobre pedra das pretensões iranianas de obter uma bomba nuclear. No que diz respeito ao programa nuclear iraniano e à liderança de Ali Khamenei ainda há muito o que dizer. Nos últimos anos, a retórica e as ações por parte do Irã, após a revolução de 1979, têm se intensificado com Israel adotando uma postura defensiva e de cautela estratégica, ante às seguidas ameaças e ações protagonizadas pelo Irã e seus satélites, representados pelos grupos terroristas que cercam o país.

O foco na figura de Khamenei como alvo de ações diretas destaca a profundidade do conflito e a disposição de Israel em agir decisivamente a partir desse conflito. Mesmo assim, existem questões sobre as possíveis consequências de tal ação, tanto em termos de instabilidade regional quanto de possíveis reações internacionais. A derrubada de um regime consolidado como o dos aiatolás poderia criar um vácuo de poder, levando a um aumento da violência e da radicalização entre grupos adversários.

De outro lado, é sabido que a população, em sua grande maioria deseja se ver livre do regime islâmico e opressor dos iatolás. Além disso, o tempo parece ser um fator crucial. O avanço do programa nuclear iraniano, que já é uma preocupação global, pode levar a uma pressão ainda maior para que Israel atue antes que o Irã consiga atingir marcos críticos em seu desenvolvimento nuclear. No entanto, a possibilidade de uma intervenção militar também pode ser vista como uma faca de dois gumes, com a potencialidade de resultar em um conflito prolongado e de consequências imprevisíveis.

O que é fato é que tão logo o governo iraniano obtenha a tão desejada bomba nuclear, o primeiro artefato desse tipo irá ser lançado contra Israel. A dinâmica do conflito é complexa, envolvendo não apenas os interesses de Israel e Irã, mas também as reações de outras potências, como os Estados Unidos e países europeus, que, historicamente, têm mediado ou influenciado a situação na região. O que se observa é um cenário de incerteza, onde as decisões tomadas podem ter repercussões significativas para a paz e a segurança no Oriente Médio e além. Portanto, todas as análises venham sugerir um caminho claro e direto para a resolução do conflito, a realidade geopolítica é muito mais intrincada, e a busca por soluções pacíficas e diplomáticas continua sendo uma necessidade cada vez mais distante nesse caso.

Os iatolás provocaram o quanto puderam a poderosa máquina de guerra de Israel. Uma vez movimentada com toda a sua capacidade e enormidade, dificilmente essa máquina poderá ser interrompida de imediato. O que ninguém ignora é que as tensões entre Israel e Irã podem ter impactos significativos na economia da região do Oriente Médio de várias maneiras. A começar pela insegurança e instabilidade. Conflitos armados ou mesmo a ameaça de um ataque militar criam um ambiente de incerteza, levando a uma redução nos investimentos estrangeiros e no turismo. Por outro lado, a instabilidade pode desencorajar empresas de operar na região, afetando o crescimento econômico. Também é bom lembrar que o Oriente Médio é um dos principais centros de produção de petróleo e gás do mundo.

Aumentos nas tensões podem levar a flutuações nos preços do petróleo, impactando economias que dependem fortemente das exportações de energia. Conflitos podem resultar em interrupções na produção ou transporte de petróleo, o que teria um efeito cascata na economia global. Outro aspecto diz respeito ao deslocamento de refugiados. O que é certo é que essa guerra como as demais começam de um jeito e acabam de uma forma totalmente diferente de seus objetivos originais. De toda a forma é bom saber que Israel está no domínio de mais esses radicais.

A frase que foi pronunciada:

“A guerra não determina quem está certo – apenas quem sobra.”

Bertrand Russell

Antigo CEUB

Nos anos 80, era o professor de Economia, Rosiu Ovidio Petre Octavian, quem não deixava os universitários se rebelarem. Contava de onde veio, como era e o que ele e a família sofreram. Falando nos olhos dos alunos que observavam as lágrimas se formando, ninguém quis se aventurar ao desconhecido.

História de Brasília

O Ministério da Viação não pensa em transferência para Brasília, e um recenseamento poderá atestar isto: Há, aqui, dez motoristas, 14 contínuos e serventes e 23 funcionários burocráticos, inclusive o gabinete. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em tempos de desconfiança nas instituições e de descrença nos sistemas de representação, volta à tona uma velha e incômoda pergunta: qual o tamanho ideal do Estado? A questão, embora repetida à exaustão em debates acadêmicos e palanques eleitorais, permanece viva porque diz respeito ao cotidiano mais imediato do cidadão — aquele que trabalha, paga impostos e assiste, impotente, ao inchaço de uma máquina pública que parece crescer às suas custas.

A Física nos ensina que um objeto só pode ser compreendido em relação a outros — sua massa, velocidade, força. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à relação entre o indivíduo e o Estado. Quanto maior e mais intrusivo for o aparato estatal, menor, proporcionalmente, será o espaço reservado ao cidadão comum. O crescimento desmedido do Estado tem o efeito colateral perverso de apequenar o indivíduo diante de uma engrenagem insaciável, que tudo absorve, consome e transforma em burocracia.

Um Estado hipertrofiado tende a reduzir seus habitantes à condição de operários invisíveis — inicia-se a busca insana por tributos, exigências e normas que não cessam de se multiplicar. Trabalhadores que alimentam, dia após dia, um Leviatã insaciável, que promete proteção, mas entrega vigilância; que acena com igualdade, mas cultiva privilégios; que proclama o bem comum, mas serve a interesses muito particulares.

A promessa do Estado provedor, muitas vezes embalada em retórica paternalista, costuma ser o primeiro passo rumo à servidão moderna. O cidadão é transformado em súdito. Seu papel se restringe a sustentar uma elite política que se arroga o direito de decidir o que é melhor para todos, ainda que esse “melhor” se revele, na prática, um sistema excludente, ineficiente e autorreferente.

Não é preciso buscar exemplos em livros de história. Basta olhar ao redor. Países como China, Rússia e Coreia do Norte oferecem retratos contemporâneos de Estados colossais que mantêm suas populações sob controle rigoroso, enquanto investem somas bilionárias em armamentos, propaganda e repressão. Em tais regimes, faltam antibióticos, alimentos e saneamento básico. Mas sobram recursos para vigiar, punir e esmagar dissidências. É a lógica da metástase: quanto mais cresce o tumor, mais se alastra e consome os tecidos saudáveis em torno.

No Brasil, embora a democracia formal esteja preservada, o peso do Estado também se faz sentir com força. A carga tributária escorchante, os serviços públicos ineficientes, a burocracia kafkiana e a concentração de poder nas mãos de castas tecnocráticas são sintomas de uma mesma doença: o culto ao gigantismo estatal. Um modelo que favorece os que estão no topo da pirâmide, enquanto empurra a maioria para a base, onde resta apenas sustentar, com esforço e resignação, os privilégios dos poucos.

A ilusão de que mais Estado significa mais justiça social já levou nações inteiras ao colapso. A concentração de poder, por mais bem-intencionada que se apresente, inevitavelmente, degenera em abuso. E quando o formigueiro se torna inquieto, quando as vozes dissonantes ameaçam romper o conformismo, não faltam defensores da ordem prontos a aplicar “formicidas” — seja na forma de repressão direta, seja por meio da asfixia econômica e do silenciamento institucional.

É preciso, portanto, recolocar o indivíduo no centro da equação política. Não se trata de demonizar o Estado ou propor sua extinção, mas de redimensioná-lo. Um Estado necessário, mas não onipresente. Protetor, mas não carcereiro. Servidor, e não senhor. A liberdade, essa palavra tão desgastada quanto vital, começa por aí: no equilíbrio entre o necessário amparo estatal e a imprescindível autonomia do cidadão.

Toda vez que o Estado se agiganta além da medida, o cidadão mingua. E quando já não há espaço para a liberdade, as formigas assanhadas só têm dois caminhos: resignar-se à caverna… ou começar a cavar sua saída.

A frase que foi pronunciada:

“O indivíduo é apenas receptor de regras e modo de viver da sociedade da qual faz parte” e “Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade”.

Emile Durkheim

Desperdício

Quem passa perto da UnB pelo prédio da antiga Telebras não compreende o desperdício. Um prédio inteiro abandonado com capacidade latente para várias opções. Centro de estudos, biblioteca pública ou mesmo abrigar outro órgão que esteja pagando aluguel.

História de Brasília

Trinta e quatro funcionários da Novacap estavam à disposição do Hospital Distrital. Pediram retorno, e estão à disposição da Novacap, que não os recebe mais. Há entretanto, a informação de que cinco já foram aceitos de volta. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Entre as várias facetas que possibilitaram a ascensão do ser humano ao patamar civilizatório — juntamente com o domínio da agricultura, do fogo, está o culto aos antepassados. Tal prática, longe de ser mero resquício de um passado obscuro e supersticioso, constitui uma das expressões mais profundas da consciência histórica e da projeção do ser humano no tempo.

Comum a todas as civilizações antigas, o ritual de celebração e rememoração dos entes falecidos constituiu-se em um dos pilares que resultaria, posteriormente, na formação embrionária da religião. Os monumentos megalíticos, os túmulos monumentais e as cerimônias fúnebres complexas. Todos esses elementos apontam para uma tentativa de dialogar com o invisível e de eternizar na memória coletiva aqueles que vieram antes e cujas ações moldaram o presente de seus descendentes.

O culto aos mortos, em seu sentido ontológico, permitiu à humanidade estender para o pretérito o significado de sua existência, ligando-a até o presente e, por consequência, expandindo o sentimento de continuidade para o futuro. Em outras palavras, a reverência aos antepassados consolidou a noção de que o tempo não é uma sucessão de instantes isolados, mas uma corrente contínua, em que o ontem toca no hoje e projeta-se no amanhã. As experiências trazidas pelos entes do passado possibilitaram à existência presente maior conforto, sabedoria e resiliência. Foram as cicatrizes dos que vieram antes que abriram os caminhos pelos quais hoje trilhamos.

A percepção da finitude despertou a necessidade de permanência simbólica, fosse por meio da memória, da herança ou da transcendência espiritual. O humano, ao reconhecer sua impermanência biológica, inventou a eternidade cultural.

Muito mais do que simples rituais metafísicos, a meditação sobre a personalidade e os acontecimentos passados desencadeou na espécie humana o desejo pelas possibilidades. Dessa forma, a construção do futuro está, indissociavelmente, ligada aos fatos passados, constituindo-se no alicerce do presente e na base do que ainda virá.

Esse elo com o tempo, no entanto, parece cada vez mais tênue na contemporaneidade. Deixados de lado este e outros aspectos próprios da antropologia cultural e dando um salto até os dias atuais — particularmente no contexto da sociedade brasileira —, o que se percebe, à primeira vista, é que o encurtamento de nossa memória, seja pela insuficiência de informação, seja pelo excesso dela, o que tem transformado cada um de nós em seres inertes, entorpecidos pela velocidade dos acontecimentos, pela espuma das narrativas efêmeras e pela desinformação crônica.

Vivemos a era da amnésia seletiva. O desprezo pelas experiências do passado nos tornou reféns de nós mesmos, entregues a um estado de letargia permanente. Já não nos indignamos com o absurdo cotidiano, aceitando de bom grado o prato frio que nos servem — por vezes requentado com promessas quebradas e discursos desgastados. É a anestesia das consciências, o colapso da responsabilidade histórica.

É justamente essa sociedade, dita moderna, que encara a morte com assepsia total — limpa, distante, institucionalizada — a mesma que vai apodrecendo a céu aberto, moralmente putrefata, condenada, como Prometeu, a ter o fígado (a índole) devorado, diariamente, pelos abutres do poder, do marketing ideológico, da manipulação semântica.

O afastamento simbólico da morte, aliado ao desprezo pelas lições dos mortos, resultou numa geração que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Uma sociedade que ri de sua própria decadência, que chama de progresso aquilo que é corrosão de seus pilares mais profundos, que celebra o presente como se o passado fosse lixo e o futuro, irrelevante. Assim, abandonamos nossos mortos e, com eles, enterramos nossa própria consciência.

A frase que foi pronunciada:

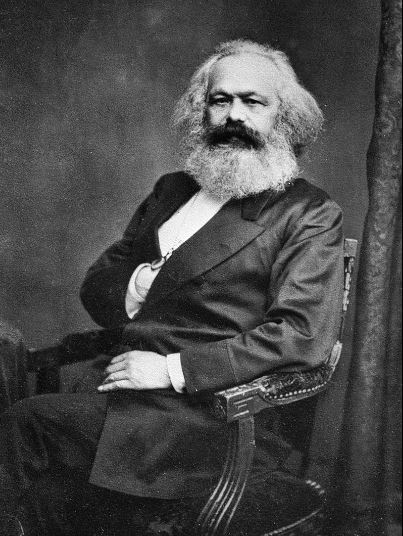

“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência.”

Karl Marx

História de Brasília

Intransitáveis, os corredores dos blocos do IAPC. Sujeira excessiva e ninguém tem mais esperança de limpeza. Agora, que uma firma estará encarregada do serviço, pode ser que melhore. (Publicada em 5/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ao observar os dados divulgados tanto por parte da imprensa como em estudos elaborados da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, já é possível tecer uma análise mais profunda e sombria do cenário atual e do que pode estar por vir no caso da liberação recente dos jogos de azar, cassinos e bets em nosso país. E não foi por falta de aviso. Logo de cara, vemos que nada menos do que R$ 68,2 bilhões foram gastos em apostas online em 2023, com R$ 23,9 bilhões de prejuízo líquido para os apostadores. Isso indica que, para cada real apostado, uma parte considerável é sistematicamente perdida, configurando um mecanismo de drenagem financeira da população.

Enquanto isso, o governo, que nada perde, prevê arrecadar cerca de R$ 12 bilhões/ano com a tributação do setor, um valor que pode parecer significativo, mas representa apenas uma fração do dinheiro movimentado e que, obviamente, não compensa os danos sociais causados. O crescimento de 71% em relação a 2020 é alarmante, mostrando que o setor se expande rapidamente, sem ainda haver estrutura legal, institucional ou tecnológica robusta para controlá-lo adequadamente, ao mesmo tempo em que o monstro vai crescendo.

Crimes financeiros e lavagem de dinheiro já são realidades nesse setor. Criminosos usam os sites de apostas como meio de esquentar dinheiro ilícito, utilizando dados falsos ou de “laranjas” para apostar e resgatar valores que passam a ter aparência legal. Dado suficiente para tornar fácil a previsão dos malefícios que ainda estão por vir sobre a sociedade brasileira. Se a operação dos cassinos online continuar como está, sem uma regulação firme e fiscalização efetiva, é possível prever um aumento significativo de vários impactos negativos como é o caso da explosão do endividamento pessoal e das famílias, sobretudo as mais pobres. Pessoas de baixa renda são, especialmente, vulneráveis à promessa de lucro fácil. A tendência é que o número de endividados, inadimplentes e até suicídios ligados ao vício em jogos cresça exponencialmente. O vício em jogos (ludomania) já é classificado como transtorno psiquiátrico e sua prevalência tende a subir com a facilidade de acesso aos aplicativos de apostas.

Ao aumentar a lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos, outras consequências surgem em seguida. As plataformas de apostas se tornam canais eficazes para movimentações financeiras ilegais, sobretudo em um país onde o combate a crimes digitais ainda é precário, para dizer o mínimo. Além disso a criminalidade organizada pode se infiltrar ainda mais nesses sistemas, financiando outras atividades como tráfico, corrupção e fraudes, fortalecendo sobremaneira o crime organizado. Também a evasão de capitais surge como um grande problema. A maioria dos sites de apostas online tem sede fora do Brasil. Mesmo com tributação, boa parte do dinheiro apostado é enviada ao exterior, fugindo do controle do Estado e reduzindo o impacto positivo na economia nacional.

A desestruturação de núcleos familiares e o aumento da desigualdade se elevam na mesma proporção em que avançam os jogos online. Não é preciso lembrar que o vício em apostas afeta, diretamente, o convívio familiar, com casos de desintegração doméstica, violência, abandono e negligência. O jogo transforma o desespero em lucro para as plataformas, pois, quanto mais vulnerável o cidadão, maior a exploração. Estamos presenciando a formação de uma nova geração de apostadores, já que a publicidade de jogos é altamente direcionada aos jovens, utilizando influenciadores digitais e esportistas. A cultura do “apostar para ganhar fácil” já está sendo normalizada em nosso país. A longo prazo, podemos dizer que essa prática poderá criar uma geração de brasileiros que não confia no trabalho formal, mas sim na sorte e na especulação.

A continuidade da operação de cassinos online no Brasil, sem um marco regulatório firme e medidas rigorosas de controle, tende a beneficiar apenas as empresas de apostas, em grande parte, sediadas no exterior, e o próprio Estado, por meio da arrecadação, mas sem necessariamente resolver os danos sociais gerados. A sociedade, por outro lado, absorve o pior: vício, ruína financeira, violência, evasão de recursos e degradação de valores sociais. O jogo, legalizado ou não, precisa deixar de ser tratado como entretenimento inofensivo e passar a ser encarado como uma questão de saúde pública e de segurança nacional.

A CPI das Apostas Esportivas (CPI das Bets) foi criada com o objetivo de investigar manipulações de resultados em jogos de futebol brasileiro e o envolvimento de casas de apostas online nesse processo. No entanto, seu desfecho foi decepcionante, e isso revela um sintoma ainda mais grave: o poder de influência do dinheiro do jogo sobre as instituições democráticas. Ou seja: azar de quem acredita.

A frase que foi pronunciada:

“Indução ao erro dos seguidores, que acreditam que estão sendo feitas apostas reais – e não meras simulações”.

No relatório final da CPI das Bets

História de Brasília

Sobre essas faixas de travessia, há uma observação. Se as linhas fossem em diagonal seriam vistas a maior distância. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Na frase: “ainda há juízes em Berlim”, o que se tem, em forma de narrativa poética de Andrieux, é um acontecimento ocorrido no século XVIII, na Prússia do rei ou déspota esclarecido, Frederico II, conhecido como “o Grande” (Friedrich der Grosse). Naquela ocasião, o rei decidiu edificar um palácio de verão na cidade de Potsdam, nas proximidades de Berlim, junto a uma colina onde existia, já há tempo, um moinho de vento, conhecido como o moinho de Sans-Souci, designação essa também dada ao novo palácio real.

Conta-se que, quando Frederico II resolveu fazer obras de ampliação no palácio, o moinho parecia, com seu formato simples e rude, manchar a paisagem, impedindo que a referida obra prosseguisse. O rei, a conselho dos arquitetos, decidiu adquiri-lo, esbarrando, contudo, na inabalável recusa do moleiro de se mudar do local. O moleiro invocou o fato de que tanto ele, quanto seu avô, pai ali falecido, mas também os seus filhos, sempre residiram naquele local. Diante de tal obstinação, Frederico seguiu insistindo, tendo chegado a sugerir ao moleiro, em tom de ameaça, que, se assim quisesse, poderia confiscar o moinho e as respectivas terras, inclusive, sem indenização. Nada disso demoveu o corajoso moleiro, que retrucou em seguida, lembrando que “ainda existiriam juízes em Berlim”.

Diante dessa resposta e da confiança do moleiro na justiça, Frederico II recuou e, mesmo tendo ampliado o palácio, respeitou os limites de terra do moinho, que até hoje se encontra no local. A célebre frase “ainda há juízes em Berlim” tornou-se, assim, um símbolo universal da resistência do cidadão comum contra os abusos dos poderosos no poder.

Ao ser proferida por um simples moleiro, diante do rei Frederico II da Prússia, ela encarna, como nenhuma outra, o ideal de que a justiça deve estar acima da vontade dos poderosos — mesmo daqueles que ocupam o topo da hierarquia do Estado.

Essa história, carregada de dignidade e firmeza moral, ecoa, profundamente, nos tempos atuais, especialmente em sociedades onde o chamado Estado Democrático de Direito parece se curvar aos interesses de grupos ou instituições hegemônicas. No Brasil contemporâneo, a invocação constante do Estado Democrático de Direito tornou-se, paradoxalmente, tanto uma arma de defesa quanto um instrumento de imposição.

Vemos frequentemente autoridades e instituições recorrerem a esse conceito para justificar decisões controversas, que nem sempre encontram respaldo na Constituição ou no clamor popular. Quem deveria ser o guardião imparcial da Carta Magna é, muitas vezes, percebido pela população como um protagonista político, ora silenciando, ora amplificando determinadas vozes, conforme as conveniências políticas do momento.

A imagem da Justiça — representada pela balança e pela venda nos olhos — parece, em muitos momentos, desfocada, seletiva, permeável à pressão e distante do cidadão comum. Há uma crescente percepção de que o Estado de Direito está sendo reinterpretado para servir finalidades particulares, o que enfraquece sua legitimidade e gera ceticismo em boa parte da população. No lugar da imparcialidade, instala-se o espetáculo jurídico; no lugar do devido processo legal, surgem medidas excepcionais; e, no lugar do debate público transparente, há decisões monocráticas com efeitos generalizados.

Contudo, a esperança não morreu. Muitos brasileiros, à semelhança do moleiro prussiano, ainda acreditam que pode haver juízes em Berlim — ou mais perto do que se imagina. Juízes que resistam à tentação de se dobrarem ao poder político, à opinião pública inflamada ou à pressão de elites. Juízes que entendam que a força de uma democracia reside justamente na proteção dos direitos, mesmo (ou sobretudo) daqueles que são impopulares ou minoritários. Juízes que saibam que aplicar a Constituição não é interpretá-la ao sabor das conveniências, mas obedecê-la mesmo quando isso contraria interesses poderosos.

A frase “ainda há juízes em Berlim” nos remete, portanto, a um ideal de Justiça que transcende o tempo e o espaço, e que precisa ser resgatado com urgência no Brasil atual. Pois sem a confiança de que haverá quem nos ouça diante da arbitrariedade, o próprio alicerce da democracia — a crença na lei como limite do poder — desmorona. É necessário que o Estado Democrático de Direito deixe de ser um mantra retórico e volte a ser uma prática viva, transparente, acessível e respeitosa da Constituição.

Mesmo na undécima hora, a sociedade brasileira anseia e clama por justiça verdadeira — e por juízes que, como em Berlim, estejam à altura desse chamado histórico. O Estado Democrático de Direito é aquele em que todas as autoridades — inclusive as mais altas — estão submetidas à lei.

A frase que foi pronunciada:

“Não roubar,pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

O serviço de Trânsito atendeu prontamente a uma sugestão nossa, e os alunos da Caixa Econômica terão um guarda para ajuda-los na travessia da W-3. É preciso apenas que procurem as faixas de travessia. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em termos médicos, a anemia (CID 10) é uma condição patológica em que o corpo apresenta uma sensível redução na capacidade de transportar oxigênio para o organismo. Geralmente, esse fator ocorre por falta de hemoglobina ou de glóbulos vermelhos. Os sintomas dessa condição incluem fraqueza, lentidão, apatia e baixa resistência — características que, levadas para o campo político e institucional do momento, podem descrever, com certa clareza médica, um país com instituições enfraquecidas, democracia esvaziada e, sobretudo, pouca capacidade de reação da sociedade civil.

No campo da ciência política, esse termo tem sido cada vez mais utilizado, principalmente, quando se verifica um declínio acelerado do país em todas as áreas, na economia, e com todos seus desdobramentos para a sociedade, que a tudo assiste com um misto de medo e impassividade, são os primeiros passos para uma outra enfermidade política, dessa vez com a grafia parecida: a anomia, conforme descrito tanto no pensamento de Durkheim quanto de Merton, “explora a desintegração social e as consequências para o comportamento individual” ou seja, sem lei, sem normas.

Anemia institucional incide em todo o aparelho de Estado, com órgãos de controle e equilíbrio de poder (como o Legislativo e o Judiciário) apresentam baixa vitalidade e autonomia, funcionando de forma pouco responsiva ou servil ao Executivo ou ao STF. Isso é um fato. O desequilíbrio dos Poderes é outro. Por sua vez, a anemia cívica, como demonstrada pela sociedade civil, apresenta um quadro de apatia ou cansaço, com baixo engajamento dos cidadãos, talvez por descrença na eficácia das instituições ou, simplesmente, por medo da repressão simbólica e legal. A anemia democrática vem a seguir, com o processo democrático perdendo sua substância, o pluralismo de ideias sendo sufocado. E aí por diante.

Daí, decorrem os processos de imposição de regras do novo jogo político, todos orientados para favorecer um projeto de poder. Nessa altura dos acontecimentos, a Constituição é substituída por uma novíssima interpretação, uma “novilíngua” com sentido próprio.

Como ocorre com a instalação de toda doença perigosa, a anemia do Estado irá nos conduzir a um fechamento político lento e gradual. Diferente da expressão ecoada pela ditadura militar, que falava em redemocratização “lenta, gradual e segura”, e que visava repor o país nos trilhos da normalidade política, o lento fechamento, que se assiste agora, nos leva no caminho inverso, em direção, talvez, a uma espécie de comunismo dos anos cinquenta.

Essa crítica vem ganhando força entre analistas políticos, especialmente da direita e do centro-direita, diante de certos movimentos de concentração de poder. O papel do Executivo, no caso do governo Lula, mostra em que direção vamos. O governo tem buscado centralizar decisões, principalmente, por meio de medidas provisórias e uso intenso de decretos. Paralelo a esse novo e obsoleto modelo, vamos presenciando a ocupação de cargos-chave por figuras ideologicamente alinhadas (ex: Fundação Palmares, Ancine, agências reguladoras, Petrobras) é vista por críticos como efetivo aparelhamento do Estado.

A reforma econômica e social segue com seu conhecido viés estatizante. Sem estatais, a existência de grupos políticos dessa natureza ideológica é inviável. A reindustrialização, promovida via BNDES e estatais pode ser vista como um retorno à política desenvolvimentista, típica dos modelos falidos de governos passados. A retomada de programas como o PAC, com pouca transparência na execução em alguns casos, demonstra esse modelo estatista. As narrativas maniqueístas passam a fazer parte do cotidiano desses grupos. Veja o caso de declarações de autoridades dos aliados que tratam a oposição como “inimigos da democracia” ou “terroristas” ou, simplesmente, extrema-direita, indicando assim um endurecimento discursivo.

Nesse banzé caboclo, o papel do STF é fundamental como “poder garantidor”, expandido sua atuação. O Supremo tem exercido um papel central na mediação da política, mesclando competências do Legislativo em assuntos como criminalização de condutas, decisões sobre tributos, aborto, drogas e outros. Ministros do Supremo assumiram protagonismo inédito, especialmente em temas ligados à segurança institucional, desinformação e censura.

No caso do relacionamento estreito entre o Executivo e o Judiciário, o que se observa é a formação de uma espécie de consórcio simbiótico colocando o sistema de freios e contrapesos em perigo. A união desses poderes como está é um fenômeno, para dizer o mínimo, atípico e preocupante. Na sua origem, a atual crise institucional tem, na indicação e escolha de ministros para a alta Corte, seu fator primário e fundamental, trazendo, para dentro do judiciário, os ventos malcheirosos de ideologias políticas.

A frase que foi pronunciada:

Numa ditadura, não daria para fazer uma passeata pela democracia. Na democracia, você pode fazer uma passeata pedindo a ditadura.

Mario Sergio Cortella

História de Brasília

Isso quer dizer: há professôras que alugaram seus apartamentos e foram morar coletivamente com outras companheiras. Há professôras que casaram, residem no apartamento do esposo e alugaram o apartamento que lhe foi destinado. (Publicada em 05.05.1962)