Autor: Circe Cunha

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

No passado, não muito distante, era comum que os cargos e as funções de administração e controle das finanças do Estado – no caso aqui de ministros da Fazenda, do Planejamento e do Banco Central – ficassem reservados exclusivamente para indivíduos que conheciam a fundo a complicada ciência matemática da macro economia.

Na Fazenda passaram nomes de peso como Ruy Barbosa, Oswaldo Aranha, Eugênio Gudin, Walther Moreira Salles, Tancredo Neves, Santiago Dantas, Roberto Campos, Delfin Netto, Mário Henrique Simonsen, Pedro Malan, Paulo Guedes e outros. Todos experts no mundo da contabilidade estatal. No Planejamento tivemos também a supervisão de figuras ilustres como Celso Furtado, Roberto Campos, Reis Veloso, Simonsen, José Serra, Antônio Kandir.

Nas últimas 3 décadas, porém, a coisa ficou bastante feia, sendo o notável conhecimento, substituído por qualidades duvidosas calcadas apenas na simpatia ideológica aos ocupantes do poder. Talvez por isso mesmo e pelo fato de que os chefes do Executivo do passado tinham total confiança nesses ministros e seguiam à risca o que eles propunham é que o Brasil possuía um claro programa econômico de governo. O pior é que nem mesmo as experiências de superação de crises do passado puderam servir de exemplo para a atualidade.

Hoje o que se tem é a teimosia em reinventar a roda ou fazê-la com o formato quadrado. É o que se dizia no passado: Um pastor cego não pode guiar ovelhas. O estado de piora contínua da economia do país, espelha bem o tipo de figuras que estão à frente dos atuais ministérios da Fazenda e do Planejamento. Não fosse o segundo escalão, formado ainda por técnicos e especialistas ainda não abduzidos por ideologias vazias, estaríamos ainda pior.

A rigor o Estado deveria cuidar de funções básicas como garantir a proteção do país, garantir a segurança interna dos cidadãos, administrando saúde e educação de qualidade, tudo de acordo com o que manda a Constituição. Como nenhum desses princípios parece estar sendo seguido, estamos onde estamos, com o Estado submetido a volúpias do governo de plantão, transformado em empresário mal sucedido, distribuindo os recursos públicos com base em políticas assistencialistas, cujo único objetivo é manter uma clientela cativa com vistas as próximas eleições.

Ainda que suas visões de desenvolvimento desses indivíduos fossem distintas, havia um elemento comum: a compreensão de que a condução macroeconômica exige preparo técnico, diagnóstico rigoroso e compromisso com metas de longo prazo.

Nas últimas décadas, porém, consolidou-se a percepção de que critérios técnicos passaram a dividir espaço e, por vezes, a ceder lugar a critérios de conveniência política e alinhamento ideológico. Essa transição, frequentemente associada a práticas clientelistas, produziu efeitos cumulativos que ajudam a explicar a persistência de fragilidades estruturais na economia brasileira. O clientelismo, entendido como a distribuição de cargos, recursos e favores com base na fidelidade política, altera a lógica de funcionamento do Estado. Em vez de instituições orientadas por resultados e responsabilidade fiscal, cria-se um sistema de incentivos voltado à manutenção de coalizões de poder.

Quando postos estratégicos deixam de ser ocupados prioritariamente por especialistas com autonomia técnica, a formulação de políticas públicas tende a sofrer três distorções principais: No curto-prazo decisório as políticas passam ser desenhadas para produzir efeitos eleitorais imediatos, não para corrigir desequilíbrios estruturais; a fragmentação administrativa com programas e gastos são definidos por pressões setoriais, e não por planejamento integrado gerando a erosão da credibilidade institucional dos agentes econômicos, o que leva a população a duvidar da previsibilidade das regras. A consequência direta é o aumento do custo de governar: juros mais elevados, menor investimento produtivo e crescimento econômico instável. O impacto da desprofissionalização da gestão econômica não se limita a episódios isolados de crise. Trata-se de um processo cumulativo que afeta a trajetória de desenvolvimento do país.

Programas concebidos com finalidade política, e não técnica, tendem a priorizar a visibilidade imediata em detrimento da eficiência. O resultado é o aumento da despesa corrente sem correspondente ganho estrutural em produtividade, educação ou infraestrutura. Sem disciplina fiscal sustentada por critérios técnicos, o endividamento público torna-se instrumento recorrente de acomodação de pressões políticas. O serviço da dívida consome parcela crescente do orçamento, comprimindo investimentos essenciais. Com isso a perda de competitividade internacional é o resultado.

Políticas econômicas instáveis, mudanças frequentes de orientação e ausência de planejamento industrial coerente dificultam a inserção do país nas cadeias globais de valor.

O papel constitucional do Estado, que seria garantir segurança jurídica, prover serviços públicos essenciais e criar condições para o desenvolvimento, pressupõe racionalidade administrativa. Quando a máquina pública passa a operar sob lógica clientelista, ocorre uma inversão de finalidade: o Estado deixa de servir à sociedade para servir à preservação de grupos políticos.

A frase que foi pronunciada:

“O trapezista morre quando pensa que é anjo”.

Mario Henrique Simonsen

História de Brasília

Esta coluna completa, hoje, dois anos de circulação. Em todo êste espaço de tempo, não negamos. Temos passado muitas horas de dissabores, de aborrecimentos e de ameaças. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há épocas em que o crime precisa se esconder, e há épocas mais estranhas em que ele se acomoda, aprende a falar baixo, veste-se de normalidade e passa a circular como se fosse parte do mobiliário institucional. Dostoiévski, que conhecia os subterrâneos da alma e desconfiava das ideias que prometem redenção total, talvez dissesse que o verdadeiro perigo não está no escândalo, mas no costume; não no choque inicial, mas na repetição que anestesia.

Em Os demônios, não são apenas homens que agem, mas forças, febres, possessões morais que transformam convicções em licença; e licença, em método. Tudo começa, quase sempre, com uma pequena concessão interior, uma dobra discreta na consciência, um acordo silencioso entre o que se sabe e o que se tolera. Depois, o resto vem com a naturalidade de um procedimento administrativo, como se a gravidade moral fosse apenas um detalhe contornável.

Sociedades inteiras podem ser educadas para essa tolerância. Não por maldade explícita, mas por repetição. Certos símbolos retornam como se fossem parte de uma liturgia não declarada, volumes que viajam sem perguntas, brilhos metálicos que desaparecem sem espanto duradouro, cifras que se tornam mais reais do que pessoas. Dinheiro, nesse cenário, não é apenas moeda, é gramática, senha, salvo-conduto moral, um idioma paralelo falado com fluência.

Impunidade, quando se instala como horizonte permanente, produz um efeito mais profundo do que o prejuízo material. Produz dessensibilização. Produz a sensação de que o mundo é maleável, de que limites existem apenas para os distraídos, de que a lei pode ser matéria interpretável, uma espécie de tecido elástico que se ajusta conforme a conveniência de quem o veste. Dostoiévski perceberia, com desconforto, que a tragédia não reside apenas no ato, mas na serenidade.

A ciência moderna fala de traços sombrios, de personalidades que operam com baixa empatia e alta capacidade de instrumentalizar o outro. Pesquisas em psicologia social descrevem como o poder tende a reduzir a escuta, a percepção do sofrimento alheio, a capacidade de reconhecer o outro como fim e não como meio. Não se trata, necessariamente, de monstros clínicos, mas de ambientes que recompensam precisamente a frieza, promovendo a ausência de remorso como pragmatismo e a manipulação como inteligência estratégica.

Política, quando perde o vínculo com a ideia de serviço, transforma-se em mercado. Nesse mercado, o público vira mercadoria, a palavra vira instrumento, a moral vira ornamento. Dostoiévski desconfiava das utopias porque sabia que o sonho abstrato costuma exigir sacrifícios concretos. Aqui, porém, o sacrifício não se dá em nome de um futuro luminoso, mas em nome de uma aritmética imediata, cifras que substituem princípios, cálculos que substituem consciências.

Normalização do inaceitável é sempre um processo lento. Primeiro, o escândalo. Depois, a ironia. Em seguida, o cansaço. Por fim, a aceitação resignada. O demônio, nesses casos, não aparece com chifres, aparece com carimbos. Não grita, assina. Não ameaça, explica. Não confessa, justifica. E a sociedade, exausta, aprende a conviver com o inominável como quem convive com um ruído de fundo.

Subsolo moral, para Dostoiévski, era o lugar onde a alma se debate quando percebe que perdeu o próprio eixo. Memórias do subsolo não é apenas um livro sobre um homem ressentido, é um aviso sobre a corrosão interior que ocorre quando a racionalização substitui a verdade. Tudo pode ser explicado, tudo pode ser relativizado, tudo pode ser interpretado, até que a própria ideia de limite se dissolva.

Liberdade, nessas circunstâncias, não desaparece de modo dramático. Ela vai sendo colocada, pouco a pouco, numa gaiola decorada. Mantém-se a aparência, preserva-se o discurso, repete-se a liturgia democrática, mas restringe-se o espaço interior onde a consciência poderia respirar. Dostoiévski sabia que a servidão mais eficiente é aquela que se apresenta como normalidade, aquela que não precisa de violência ostensiva porque já encontrou abrigo no hábito.

Inferno, em sua obra, não é um lugar de fogo espetacular, mas um estado em que a dúvida moral se extingue. Tudo é permitido, não porque se tenha declarado guerra à ética, mas porque se perdeu o hábito de perguntar. Quando a alma já não discerne, quando a sociedade já não se espanta, quando o escândalo vira rotina e a rotina vira paisagem, então os demônios já não precisam agir, basta que permaneçam.

Resta, talvez, a pergunta que atravessa todos os seus romances, como um fio subterrâneo. O que acontece com um país quando a consciência se torna incômoda, quando o remorso é tratado como fraqueza, quando a lei se dobra, quando o cifrão se converte em absolvição silenciosa. Dostoiévski não ofereceria respostas fáceis. Apenas lembraria, com sua crueldade lúcida, que o colapso raramente começa nas instituições, começa no interior, no momento em que uma sociedade inteira aprende a viver e se inquietar.

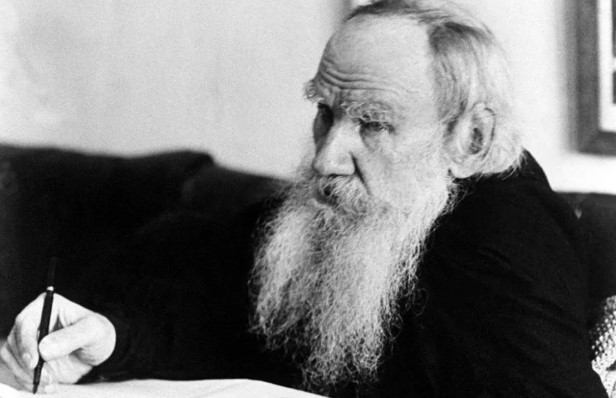

A frase que foi pronunciada:

“A riqueza é uma escravidão impessoal.”

Liev Tolstói

História de Brasília

Todos os outros depoimentos foram sigilosos e, agora, a gente fica sabendo que, quando o deputado foi depor, a arrogância das inquirições foi aos poucos se transformando, até chegar a um ponto de sorrisos sem perguntas. (Publicada em 15/02/1963)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não são poucos os historiadores que concordam com a máxima de que “o povo, em história, é uma porção de ninguém”. No livro The phantom public (O público imaginário), do jornalista Walter Lippmann, publicado em 1925 e que se firmou como uma obra clássica, esse tema volta com força total. No livro, Lippmann afirma que o público, nas democracias de massas, é não só uma ilusão, como é um mito e um fantasma. O motivo, segundo ele, é que o cidadão comum não consegue compreender a complexidade dos eventos políticos, vivendo em um “pseudo-ambiente de narrativas fabricadas”. Da mesma forma, a capacidade do público de vir a intervir diretamente na gestão pública é, para o autor, bastante questionável. “O público vê o governo como um problema técnico-administrativo, não como uma deliberação democrática constante”. Mesmo o eleitor é visto como uma espécie de espectador impotente.

Apesar da visão pessimista, o livro se tornou um pilar da teoria política e, mais incrível, parece descrever a sociedade atual, hiperconectada e, ao mesmo tempo, longe da realidade. De fato, o diagnóstico formulado por Walter Lippmann permanece inquietantemente nos dias atuais. O que parecia um alerta teórico do início do século 20 tornou-se, no século 21, uma descrição empírica do cotidiano político global. A premissa de Lippmann não é que o povo seja irrelevante, mas que sua participação efetiva é mediada por filtros que condensam complexidades em símbolos manejáveis. Em seu tempo, esses filtros eram jornais, líderes partidários e campanhas impressas; hoje, são plataformas digitais, algoritmos e máquinas de comunicação política capazes de segmentar audiências com precisão cirúrgica.

A promessa de hiperconexão ampliou o acesso à informação, mas não eliminou a assimetria cognitiva entre a complexidade dos sistemas políticos e a capacidade individual de compreendê-los em profundidade. Ao contrário, a multiplicação de estímulos e a velocidade da circulação de conteúdos intensificaram o fenômeno que Lippmann descreveu: a opinião pública formada por imagens e slogans.

Essa dinâmica não é neutra. Governos, movimentos e corporações aprenderam a operar no nível simbólico com notável eficácia. O caso da britânica Cambridge Analytica tornou-se emblemático ao revelar o potencial de microssegmentação comportamental no direcionamento de mensagens políticas. A lógica é simples e poderosa: em vez de persuadir um público homogêneo, molda-se a narrativa para perfis psicológicos específicos, reforçando predisposições e atenuando dissonâncias. O cidadão deixa de ser interpelado como participante de uma esfera pública comum e passa a ser tratado como um conjunto de traços comportamentais, suscetível a estímulos personalizados. O resultado é uma opinião pública fragmentada, na qual consensos são mais difíceis, e percepções divergentes coexistem sem diálogo efetivo.

Temos exemplos eloquentes de lideranças que exploram esse terreno simbólico. A comunicação direta por redes sociais, adotada por figuras da política, redefiniu a mediação tradicional da imprensa. Ao falar “sem intermediários”, o líder parece reduzir a distância entre governante e governado. Na prática, porém, estabelece um circuito de mensagens de alto impacto emocional, com forte capacidade de mobilização identitária. A política torna-se espetáculo contínuo, no qual a verificação factual perde espaço para a adesão afetiva. O público, nesse cenário, oscila entre plateia e tropa, reagindo a estímulos que organizam o mundo em narrativas morais simples.

No Brasil, essa lógica encontra terreno fértil em um histórico de desconfiança institucional e desigualdades informacionais. Quando a realidade administrativa, complexa por natureza, é traduzida em enredos de fácil assimilação, a deliberação pública tende a ceder lugar à performance política. O debate sobre políticas públicas passa a ser substituído por disputas de enquadramento: quem define a narrativa, define o campo do possível. A consequência é a redução do cidadão a um papel reativo, convocado a aplaudir ou rejeitar, raramente a deliberar com base em informações completas.

O “fantasma” de Lippmann não é a ausência do povo, mas sua presença esvaziada de agência substantiva. Obras posteriores aprofundaram esse diagnóstico. A tradição crítica que analisa propaganda, fabricação do consenso e economia da atenção converge para a ideia de que a esfera pública é um espaço disputado por atores com capacidades desiguais de produzir visibilidade. Em ambientes digitais, essa disputa é intensificada por métricas de engajamento que privilegiam o conteúdo mais polarizador. A arquitetura das plataformas incentiva a simplificação e a dramatização, reforçando bolhas de percepção. Assim, o pseudo-ambiente não é apenas um subproduto da mediação; ele se torna um ecossistema autônomo, com regras próprias de relevância e circulação.

Governos que dominam essa gramática simbólica conseguem governar também no plano das percepções. Políticas complexas podem ser apresentadas como soluções instantâneas; fracassos podem ser reconfigurados como vitórias narrativas; opositores podem ser reduzidos a caricaturas. O risco, como advertia Lippmann, é que a política deixe de ser um processo de deliberação informada para se tornar um teatro de representações no qual o público participa como espectador mobilizado. Isso não implica fatalismo. Onde a realidade é substituída por imagens convenientes, a cidadania torna-se um simulacro. Recuperar sua densidade é o imperativo que define o futuro das democracias.

A frase que foi pronunciada:

“Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo.”

Rui Barbosa

História de Brasília

Dos depoimentos na Comissão de Inquérito da Novacap, a imprensa teve notícia somente do que foi feito pelo deputado Ademar da Costa Carvalho, e isso mesmo porque êle desfruta de imunidade parlamentar. (Publicada em 15/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A relação entre alimentação é um consenso científico amplamente reconhecido por organismos internacionais de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 30% e 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados por meio de mudanças estruturais na alimentação, da redução da exposição a agentes químicos potencialmente nocivos e da adoção de políticas públicas orientadas à prevenção. Apesar disso, o Brasil mantém uma postura regulatória permissiva em relação a diversos aditivos alimentares que já foram proibidos ou severamente restringidos em países economicamente comparáveis.

O avanço do câncer como problema de saúde pública ocorre em paralelo ao crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados. Dados do Instituto Nacional de Câncer indicam que o número de novos casos anuais supera 700 mil, com tendência de crescimento contínuo. Estudos epidemiológicos internacionais apontam que dietas ricas em produtos industrializados podem elevar em até 20% o risco de câncer colorretal e aumentar significativamente a incidência de outras doenças crônicas. No Brasil, segundo dados oficiais, mais de 57% da população adulta apresenta excesso de peso, fenômeno diretamente associado à mudança do padrão alimentar nas últimas décadas.

Mesmo diante desse cenário, o país segue autorizando o uso de substâncias cuja segurança vem sendo questionada há anos. Entre elas, destaca-se o corante caramelo IV, também conhecido como caramelo sulfito-amônia, amplamente utilizado para conferir coloração escura a refrigerantes, bebidas artificiais, molhos e produtos industrializados. Esse aditivo contém compostos como o 4-metilimidazol, associado em estudos experimentais ao aumento da incidência de tumores em animais.

Em diversas jurisdições, a resposta regulatória foi mais cautelosa. Nos Estados Unidos, há exigência de rotulagem de advertência quando determinados níveis desse composto são ultrapassados. Na União Europeia, o uso do caramelo IV é permitido apenas dentro de limites rigorosos, periodicamente revisados à luz de novas evidências científicas. Em alguns países asiáticos, a pressão regulatória levou a indústria a reformular produtos para reduzir ou eliminar o uso do corante.

No Brasil, entretanto, o aditivo permanece liberado sem exigência de alerta específico ao consumidor. Essa permissividade regulatória contrasta com o princípio da precaução adotado por países do G6PD, nos quais a dúvida científica tende a favorecer a proteção da saúde pública. Nessas nações, a legislação sanitária evolui de forma contínua, acompanhando a produção científica e priorizando a redução de riscos cumulativos à população.

A lentidão do processo legislativo brasileiro contribui diretamente para a manutenção desse quadro. Tramita no Congresso Nacional, desde 2019, um Projeto de Lei que prevê a proibição do uso do corante caramelo IV em alimentos destinados ao consumo humano. A proposta foi apresentada com base em evidências científicas já disponíveis à época e em experiências regulatórias internacionais. No entanto, passados vários anos, o projeto ainda não foi convertido em norma legal, ilustrando a dificuldade estrutural do país em transformar conhecimento técnico em ação legislativa efetiva.

Países que investiram em políticas alimentares preventivas registraram não apenas redução na incidência de doenças crônicas, mas também economia expressiva em gastos públicos com saúde. Estimativas de organismos multilaterais indicam que cada unidade monetária investida em prevenção alimentar pode resultar em economia de até quatro vezes esse valor em tratamentos futuros.

No Brasil, onde o sistema público de saúde absorve a maior parte dos custos do tratamento oncológico, a ausência de uma política preventiva mais rigorosa representa um impacto econômico e social significativo. Bilhões de reais são destinados anualmente ao tratamento de doenças que poderiam ser parcialmente evitadas por meio de regulação mais eficaz da cadeia alimentar.

A questão central não é apenas científica, mas institucional. Por que substâncias consideradas inadequadas ou potencialmente perigosas em outros países continuam sendo aceitas para consumo no Brasil? A resposta passa menos pela falta de evidências e mais pela fragilidade regulatória e pela dificuldade histórica de enfrentar interesses econômicos consolidados.

O atraso legislativo nesse campo não é neutro. Ele produz consequências mensuráveis em adoecimento precoce, sobrecarga do sistema de saúde e perda de qualidade de vida. A alimentação segura não deve ser exceção nem privilégio. Deve ser tratada como direito básico, protegido por uma legislação à altura dos desafios sanitários contemporâneos.

A frase que foi pronunciada:

“Com o alerta para G6PD em rótulos de alimentos, é possível evitar o surgimento de sintomas com medidas preventivas simples que envolvem a não utilização, pelo paciente, de fármacos e alimentos que desencadeiem a hemólise.”

Deputado Paulo Fernandes

História de Brasília

Dos depoimentos na Comissão de Inquérito da Novacap a imprensa teve notícia somente do que foi feito pelo deputado Ademar da Costa Carvalho, e isto mesmo porque êle desfruta de imunidade parlamentar.

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Loucura é você recorrer e insistir nos mesmos procedimentos e vícios do passado, na espera de que haja novos e melhores resultados. Com essa fórmula, fica quase explicado o fato de o Brasil aparecer na 107ª posição, entre 182 países, no ranking global de percepção de corrupção (IPC) de 2025, elaborado pela Transparência Internacional. Ou seja: a pior posição em décadas. Vis a vis a pretensa importância que o país possui na área econômica e nas relações comerciais com o mundo, ainda somos um país primitivo e subdesenvolvido quando o assunto é suborno, desvio de dinheiro público, captura do Estado por elites, impunidade, transparência institucional e eficácia do Judiciário (dados colhidos pela Transparência Internacional para a elaboração da classificação por países).

A frase que foi pronunciada:

Angel Gurría, Secretário-Geral da OCDE.

Dos carros de Brasília que participaram da corrida do dia 21 de abril, nem todos colocaram o cano de escapamento novamente, e estão fazendo uma barulheira infernal pela cidade. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Num país onde a simples suspeita de uma operação policial já foi suficiente para que malas de dinheiro fossem lançadas pela janela de apartamentos luxuosos, não surpreende que a descrença nas instituições tenha se tornado quase um sentimento nacional. Ao longo das últimas décadas, a imprensa brasileira revelou sucessivos escândalos de corrupção que atravessaram governos, partidos e poderes, consolidando a percepção de que o modelo político-administrativo vigente apresenta falhas estruturais profundas.

Não se trata de um episódio isolado ou de um desvio pontual. O Brasil assistiu, estarrecido, ao escândalo do Mensalão, revelado em 2005, que expôs um sofisticado esquema de pagamentos a parlamentares em troca de apoio político no Congresso Nacional. O julgamento no Supremo Tribunal Federal marcou um momento simbólico no enfrentamento da corrupção, com condenações de figuras de destaque. Contudo, ele também revelou a complexidade das engrenagens políticas que tornam possível a captura do Estado por interesses particulares.

Anos depois, a Operação Lava Jato escancarou um sistema ainda mais amplo de corrupção envolvendo contratos da Petrobras, grandes empreiteiras, partidos políticos e agentes públicos de diversos níveis. A imprensa detalhou esquemas de superfaturamento, propinas milionárias e redes de financiamento ilícito de campanhas eleitorais. Executivos, empresários e políticos foram investigados, denunciados e, em muitos casos, condenados. O chamado “Petrolão” tornou-se símbolo de um modelo de governança baseado em alianças fisiológicas e no uso de estatais como moeda política.

Paralelamente, vieram à tona casos como o dos “Anões do Orçamento” nos anos 1990, os escândalos envolvendo fundos de pensão, a má gestão e desvios em obras públicas como as relacionadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas, além de denúncias mais recentes sobre emendas parlamentares, INSS, Banco Master e o chamado “Orçamento Secreto”, que gerou intenso debate sobre transparência e controle dos gastos públicos. Governadores e prefeitos também figuraram em investigações relacionadas a fraudes em contratos de saúde, especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando compras emergenciais facilitaram práticas irregulares em alguns estados e municípios.

Esses episódios, amplamente documentados por veículos de imprensa nacionais e internacionais, evidenciam um problema sistêmico: a promiscuidade entre interesses privados e decisões públicas. Não é exagero afirmar que, em determinados momentos, organizações criminosas encontraram brechas para infiltrar-se em estruturas do poder, seja por meio do financiamento ilegal de campanhas, seja pelacooptação de agentes públicos.

Diante desse cenário, cresce a sensação de que o modelo político brasileiro caracterizado por um número elevado de partidos, coligações pragmáticas e fragmentação parlamentar favorece negociações pouco republicanas. A multiplicidade de legendas, muitas vezes sem identidade programática clara, transforma o processo legislativo em um terreno fértil para trocas de favores e loteamento de cargos. O custo desse arranjo recai sobre o contribuinte, que financia um sistema partidário dispendioso e, frequentemente, desconectado das demandas reais da sociedade.

Não se trata de demonizar a política, elemento essencial da democracia, mas de reconhecer que sua prática no Brasil precisa ser profundamente revisada. A fragmentação partidária, ainda que tenha sido parcialmente reduzida por cláusulas de barreira e restrições a coligações proporcionais, continua a gerar instabilidade e barganhas que enfraquecem a coerência administrativa. Além da reforma política, impõe-se uma discussão mais ampla sobre a própria estrutura do Estado.

O Judiciário, por exemplo, embora tenha desempenhado papel relevante no enfrentamento de grandes esquemas de corrupção, também enfrenta críticas relacionadas à morosidade processual, decisões conflitantes e à percepção de desigualdade no tratamento de réus comuns e autoridades com foro privilegiado. O instituto do foro especial por prerrogativa de função, concebido para proteger o exercício do cargo, frequentemente é percebido como instrumento de protelação e blindagem.

No Executivo, a cultura do presidencialismo de coalizão exige maiorias parlamentares amplas, frequentemente obtidas por meio da distribuição de ministérios, estatais e cargos estratégicos. Tal dinâmica pode enfraquecer critérios técnicos e fortalecer interesses político-partidários em detrimento do interesse público. No Legislativo, a opacidade na destinação de recursos e a fragilidade de mecanismos de fiscalização contribuem para a erosão da confiança social.

Diante desse quadro, propostas mais rigorosas surgem no debate público: transformar corrupção em crime hediondo e imprescritível; extinguir ou restringir drasticamente o foro privilegiado; endurecer regras de inelegibilidade; fortalecer mecanismos de compliance e transparência; aprimorar sistemas de controle interno e externo; e ampliar a digitalização e rastreabilidade dos gastos públicos. Há também quem defenda uma redução ainda mais significativa do número de partidos, com critérios mais severos de desempenho eleitoral. Contudo, qualquer reforma deve observar os princípios constitucionais e as garantias fundamentais.

O Brasil já demonstrou capacidade de enfrentar desafios históricos. A consolidação democrática após a ditadura militar, a estabilização econômica com o Plano Real e avanços sociais significativos mostram que transformações são possíveis. O combate estrutural à corrupção pode ser o próximo grande passo civilizatório desde que conduzido com equilíbrio, respeito às instituições e determinação.

A frase que foi pronunciada:

“Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

Ajuda e Campanha do Cobertor. Há muita criança com frio, sem agasalho, em Brasília. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Parecia que o Brasil atravessava uma dessas horas em que a política deixa de ser apenas disputa institucional e se transforma em atmosfera, em tensão espalhada pelas ruas, em sensação quase física de que algo, no centro do poder, se aproximava de um ponto irreversível. Aconteceu na capital federal, que era apenas um palco condensado de pressões, boatos, reuniões fechadas, sirenes morais e expectativas contraditórias. Mais do que uma instalação que abrigava autoridades, o local convertia-se num símbolo sitiado, cercado por vozes que exigiam, por um lado, a renúncia imediata, e por outro, a permanência obstinada de alguém, que para milhões, ainda representava o Estado protetor e o pai político de uma era.

A crise não surgira do nada, nem era fruto exclusivo de um episódio isolado, embora um evento em si catalisava como faísca em terreno saturado. Poderia ser qualquer evento, mas esse episódio desencadeou um processo de corrosão acelerada. Era a prova do descontrole e violência nos subterrâneos do poder que alimentou a certeza de que o governo havia perdido a legitimidade moral para continuar. A oposição intensificava sua ofensiva, e setores militares, inquietos, falavam abertamente em ruptura, num cenário em que a democracia brasileira, ainda jovem e frágil, parecia sempre caminhar sobre gelo fino.

Naquele dia anterior, os jornais já não escondiam o tom de ultimato. Redações fervilhavam. Repórteres se acotovelavam, tentando captar sinais mínimos, uma janela que se abrisse, um carro oficial que saísse, um ministro que entrasse apressado. Muitos testemunhos posteriores insistiriam na mesma impressão, a de que autoridades estavam tomadas por um silêncio incomum, como se o centro do poder tivesse se tornado uma sala de espera da História. Um funcionário, citado em memórias e entrevistas, descreveu os corredores “mais longos do que nunca”, passos abafados, e a sensação de que ninguém falava alto, como se cada palavra pudesse precipitar um desfecho.

Segundo pessoas próximas, aquela autoridade apresentava-se abatida, mas não derrotada no sentido convencional. Havia nele, como declarou a filha, uma mistura de cansaço e lucidez, a percepção de que não se tratava apenas de um governo em crise, mas de um projeto político sob ataque, e de uma disputa mais ampla sobre o papel do Estado e do povo. Os relatos indicavam que ele passava horas ouvindo relatórios, recebendo auxiliares, conversando com ministros, e recusando-se a aceitar, sem resistência, a ideia de renúncia. A palavra renúncia, ali, não era um gesto administrativo, mas uma capitulação simbólica, e talvez, por isso, parecesse carregar nos ombros não apenas o peso de um mandato, mas o de uma era inteira.

O ambiente militar era particularmente sensível. Generais e oficiais discutiam abertamente a necessidade de afastamento, e circulavam exigências formais para que se retirasse, sob pena de medidas mais duras. Um dos elementos mais dramáticos daquela véspera era precisamente essa suspensão institucional, pois o país não sabia se amanheceria com uma solução negociada, com uma deposição ou com um colapso. A democracia brasileira, naquele instante, parecia depender de conversas noturnas, de telefonemas discretos, de encontros reservados, e essa fragilidade estrutural produzia um medo difuso, sentido tanto nas elites quanto nas ruas.

Nas ruas, contudo, a percepção era ambígua. Não se tratava de um povo uniformemente mobilizado, mas de uma sociedade dividida entre o apoio visceral e o desgaste acumulado. Trabalhadores lembravam as conquistas e o viam como alguém perseguido pelos mesmos setores que sempre resistiram à inclusão. Uma costureira entrevistada anos depois por pesquisadores do período resumiu a emoção popular com simplicidade contundente, “queriam tirar o homem que olhava pelos pobres”. Ao mesmo tempo, setores urbanos de classe média, influenciados pela retórica moralizante da oposição, repetiam que o governo estava cercado de corrupção e violência, e que a permanência seria insustentável.

Foi o jornalista que conviveu de perto que descreveu o clima de tragédia anunciada, como se todos soubessem que a crise já ultrapassara o campo do possível retorno. Relatou que o chefe compreendia a solidão do poder, e que parecia cada vez mais consciente de que seus adversários não buscavam apenas sua saída, mas sua humilhação histórica. Esse componente, frequentemente subestimado, é essencial para entender a atmosfera da véspera, pois o drama não era apenas político, mas profundamente psicológico, um homem acuado não apenas por forças externas, mas por uma narrativa que pretendia transformá-lo em vilão absoluto ou em obstáculo a ser removido.

Claro que os ministros se dividiam. Alguns defendiam a resistência, outros sugeriam concessões, outros, ainda, tentavam construir uma saída intermediária. Mas a própria ideia de saída intermediária parecia evaporar, porque a crise se alimentava de radicalização. A oposição não queria acordos, queria o fim. Parte dos militares não queria transição, queria ruptura. Por sua vez, ele parecia recusar o papel que simplesmente abandona a cadeira sob pressão. O impasse, portanto, não era técnico, era existencial.

Naquela véspera, o Brasil vivia uma espécie de vertigem institucional. As conversas em cafés, os murmúrios nos transportes coletivos, as manchetes, tudo parecia anunciar que o dia seguinte não seria comum. Uma testemunha, citada em crônicas posteriores, disse que “a capital estava com cara de domingo triste”, mesmo sendo dia útil, como se a cidade pressentisse que a política, quando chega ao limite, deixa de ser debate e se torna destino.

O cenário, portanto, era de cerco, não apenas aquela autoridade, mas ao próprio significado do Estado. Era amado e odiado, símbolo e contradição, estava no centro de uma tempestade que misturava moralismo, luta de classes, disputa geopolítica, ressentimentos militares e expectativas populares. Naquele último dia inteiro, antes do fato que mudaria o curso da República, o país parecia suspenso, como se respirasse com dificuldade, aguardando o instante em que a História, impaciente, finalmente se imporia.

Que espécie de obstinação nos impede de olhar para a História e reconhecer nela o aviso necessário para não repetirmos, uma vez mais, os mesmos erros?

Era o dia 24 de agosto de 1954, por volta das 8h30 da manhã. Getúlio Vargas estava no seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

A frase que foi pronunciada:

“Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

Ajuda e Campanha do Cobertor. Há muita criança com frio, sem agasalho, em Brasília. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em pleno século XXI, quando a democracia liberal enfrenta questionamentos no mundo inteiro, o Brasil revive um debate que deveria estar superado desde o século XVIII: é possível consolidar instituições que sejam maiores do que os homens que as ocupam? A pergunta não é trivial. Ao contrário, ela revela a raiz de nossa crise permanente. Desde a Proclamação da República, em 1889, o país parece oscilar entre promessas modernizantes e recaídas personalistas. Derrubou-se um imperador sob a bandeira do republicanismo, mas o que se viu, nas décadas seguintes, foi a consolidação de oligarquias regionais. Superou-se a política do café com leite, mas emergiu o centralismo varguista. A ditadura militar prometeu ordem e progresso, mas legou um trauma institucional profundo. A redemocratização reacendeu esperanças, mas não extinguiu o vício da personalização do poder.

Há mais de um século, o Brasil vive entre reformas e remendos. A teoria de Montesquieu, ao propor a separação e o equilíbrio entre os poderes, parte de uma premissa essencial: o poder deve conter o poder. Não se trata de confiar na virtude dos governantes, mas de criar mecanismos institucionais que limitem seus impulsos. A democracia não é o governo dos bons; é o sistema que presume a imperfeição humana e, por isso mesmo, estabelece freios, contrapesos e regras claras.

O resultado é previsível: instabilidade. Vivemos um tempo de radicalização política, judicialização excessiva da vida pública e descrédito generalizado. Parte da sociedade desconfia do Executivo; outra parte acusa o Legislativo de omissão ou fisiologismo; muitos veem no Judiciário um protagonismo que ultrapassa seus limites tradicionais. Cada poder acusa o outro de extrapolação. E a população, assistindo a esse embate, sente-se órfã de representação. A nação entendida como o conjunto vivo da sociedade não se reconhece plenamente no Estado entendido como a máquina institucional que deveria expressar a vontade geral.

Quando a representação falha, cresce o espaço para discursos salvacionistas. A cada crise, ressurge a tentação de apostar em um líder forte, capaz de “colocar ordem na casa”. Mas a história ensina que líderes fortes raramente produzem instituições fortes. Pelo contrário: costumam enfraquecê-las ainda mais. O paradoxo brasileiro é este: queremos estabilidade institucional, mas buscamos soluções personalistas. A própria Constituição de 1988, embora tenha ampliado direitos e consolidado garantias fundamentais, criou um sistema complexo e, por vezes, disfuncional. A fragmentação partidária dificulta maiorias estáveis. O presidencialismo de coalizão, necessário para governabilidade, abre espaço para negociações pouco transparentes. O Judiciário, chamado a arbitrar conflitos políticos, assume um papel que ultrapassa a simples aplicação da lei. Assim, o equilíbrio entre poderes torna-se frágil e sujeito a tensões constantes.

Não se trata de afirmar que as instituições brasileiras inexistem ou que a democracia esteja formalmente rompida. O problema é mais sutil e, por isso mesmo, mais grave: a erosão da confiança. Sem confiança institucional, a democracia transforma-se em disputa permanente de narrativas. Cada decisão é vista como manobra; cada interpretação constitucional é tratada como escolha ideológica; cada eleição é acompanhada de suspeitas. A política deixa de ser mediação de conflitos para tornar-se campo de batalha moral.

Nesse ambiente, ética e razão se distanciam. A ética pública baseada em princípios universais cede espaço à moral tribal, em que o certo e o errado dependem de quem pratica o ato. A razão institucional fundada em procedimentos é substituída pela emoção coletiva. O debate público degrada-se, e o diálogo torna-se raro. O Brasil parece, então, preso em um beco sem saída. Se aposta no fortalecimento de lideranças carismáticas, arrisca enfraquecer as instituições. Se transfere excessiva responsabilidade às instituições sem reformá-las, perpetua sua ineficiência. Se radicaliza o discurso político, aprofunda o distanciamento entre sociedade e Estado. E se busca consensos superficiais, apenas adia conflitos estruturais.

Como sair desse impasse então? A resposta não está em soluções mágicas, nem em rupturas abruptas. O caminho lento e menos sedutor passa pela reconstrução da cultura institucional. Isso implica fortalecer partidos programáticos, reduzir a fragmentação política, aprimorar mecanismos de transparência e responsabilização, e delimitar, com clareza, as competências de cada poder. Implica também um esforço educativo e cultural. Democracia não é apenas procedimento jurídico; é hábito.

A frase que foi pronunciada:

“Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar.”

Érico Veríssimo

História de Brasília

Há quase um mês não há aula no curso médio de Brasília. Os estudantes serão os prejudicados, e as autoridades não se interessam por uma solução. Enquanto isto, os pais apreensivos vêem seus filhos sem ensinamentos, e os professores sem querer sair das casas invadidas. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Crises políticas recorrentes, economias pressionadas por endividamento estrutural, fraturas sociais profundas e, sobretudo, a aceleração dos impactos ambientais e climáticos criaram um cenário global volátil, imprevisível e propenso a deslocamentos humanos em larga escala. O século XXI se inaugura sob o signo da instabilidade. As grandes ondas migratórias contemporâneas não são um fenômeno isolado, mas o sintoma visível de um mundo que entrou em um labirinto perigoso, sem mapas confiáveis para a saída.

É natural, sob tais condições, que populações inteiras deixem para trás regiões devastadas por guerras, colapsos institucionais, fome, degradação ambiental ou regimes autoritários, dirigindo-se a países onde os indicadores de desenvolvimento humano são mais elevados e onde ainda subsistem estruturas de ordem, prosperidade e previsibilidade. O problema central, porém, não está no impulso humano de buscar melhores condições de vida, impulso esse que acompanha a própria história da civilização, mas na forma, escala e instrumentalização política dessas migrações no contexto atual.

Convém reconhecer que a humanidade é a espécie que mais profundamente alterou o planeta. A expansão ilimitada do consumo, a exploração predatória de recursos naturais e a persistência de modelos econômicos concebidos para um mundo que já não existe colocam em xeque a sustentabilidade do próprio modo de vida moderno. O planeta dá sinais claros de esgotamento, enquanto as elites políticas globais parecem incapazes ou desinteressadas em promover mudanças estruturais reais. Nesse vácuo de responsabilidade, as migrações em massa tornam-se não apenas consequência, mas também ferramenta de gestão de crises que os próprios Estados falharam em prevenir. É nesse ponto que o debate deixa de ser humanitário e passa a ser civilizacional.

Países como os Estados Unidos, formados, historicamente, por sucessivas ondas migratórias, prosperaram não apenas porque receberam estrangeiros, mas porque esses estrangeiros aderiram voluntária ou compulsoriamente a um ethos comum: trabalho duro, respeito às leis, valorização da liberdade individual, da propriedade privada e da responsabilidade pessoal. A assimilação cultural, ainda que imperfeita, foi a cola invisível que permitiu transformar diversidade em força produtiva. O que se observa, entretanto, nas últimas décadas, tanto nos Estados Unidos quanto em diversas nações europeias, é uma ruptura deliberada com esse modelo. Sob a retórica sedutora do multiculturalismo irrestrito e do globalismo moralizante, políticas públicas passaram a tratar a integração não como dever recíproco, mas como imposição unilateral às sociedades receptoras. A cultura anfitriã, seus costumes, suas leis e seus valores passaram a ser vistos como obstáculos a serem relativizados quando não desconstruídos em nome de uma convivência abstrata que ignora assimetrias culturais profundas. Nesse novo paradigma, o imigrante deixa de ser agente de construção e passa, muitas vezes, a ser reduzido a instrumento político: massa de manobra eleitoral, justificativa para expansão do Estado assistencial, ou escudo retórico contra qualquer crítica legítima às consequências sociais da imigração desordenada.

Questionar esse modelo tornou-se tabu. Qualquer ponderação sobre limites, critérios ou compatibilidade cultural é rapidamente rotulada como intolerância, o que empobrece o debate e paralisa soluções racionais. A experiência europeia recente evidencia os riscos dessa negação da realidade. A formação de enclaves culturais fechados, a recusa ativa de valores seculares básicos, o aumento de tensões sociais e a emergência de conflitos identitários não são fruto da imigração em si, mas da ausência de exigência de integração. Quando grupos passam a se organizar em oposição explícita às leis e costumes do país que os acolheu, instala-se um conflito silencioso de soberania: quem define as normas de convivência? O Estado democrático ou comunidades paralelas regidas por códigos próprios? A prosperidade das sociedades livres está intrinsecamente ligada a pilares bem definidos: liberdade individual, livre iniciativa, respeito ao Estado de Direito, igualdade perante a lei, propriedade privada e uma herança cultural que, no Ocidente, se estrutura sobre fundamentos greco-romanos, judaico-cristãos e iluministas. Esses valores não são neutros nem universais por default; foram conquistados ao longo de séculos de conflitos, erros e amadurecimento institucional. Fragilizá-los em nome de uma tolerância acrítica é abrir mão do que sustenta a própria civilização liberal. Ignorar que existem choques culturais reais, especialmente quando migrações ocorrem em escala massiva e sem filtros é uma forma de irresponsabilidade política.

Que fique claro. Não se trata de demonizar povos ou religiões, mas de reconhecer que a convivência pacífica exige mais do que boas intenções: exige regras claras, limites definidos e a primazia inequívoca das leis do país receptor. Ao abdicar dessa clareza, o mundo ocidental flerta com um futuro distópico, marcado não pela diversidade harmoniosa, mas pela fragmentação social, pelo avanço de extremismos e pela erosão gradual das liberdades que tornaram essas sociedades destinos desejáveis. A história demonstra que civilizações raramente caem por invasão externa direta; elas se desintegram quando perdem confiança em si mesmas, quando relativizam seus próprios fundamentos e quando trocam prudência por culpa moral.

A frase que foi pronunciada:

“Na minha opinião existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar.”

Érico Veríssimo

História de Brasília

Há quase um mês não há aula no curso médio de Brasília. Os estudantes serão os prejudicados, e as autoridades não se interessam por uma solução. Enquanto isto, os pais apreensivos vêem seus filhos sem ensinamentos, e os professores sem querer sair das casas invadidas. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há tragédias que não se anunciam com explosões, sirenes ou nuvens de fumaça. Elas acontecem em silêncio, à margem das manchetes, enquanto a rotina segue como se nada estivesse errado. O desaparecimento de crianças e adolescentes é uma dessas tragédias. Um flagelo contínuo, persistente e cruel que o mundo e o Brasil, em particular, insistem em assistir com inquietante passividade. Não se trata de casos isolados, de episódios fortuitos ou de estatísticas frias. Trata-se de um fenômeno estrutural, crescente e devastador.

No Brasil, segundo dados oficiais, cerca de 66 crianças e adolescentes desaparecem todos os dias. Em 2025, aproximadamente 24 mil menores simplesmente sumiram. Evaporaram da convivência familiar, da escola, da vizinhança. No mundo, as estimativas são ainda mais alarmantes: entre 1,5 milhão e 8 milhões de crianças desaparecem anualmente, vítimas de redes criminosas que operam sem fronteiras, sem escrúpulos e, muitas vezes, sem resistência efetiva do Estado. O mais perturbador é que esses números não diminuem, pelo contrário, crescem ano após ano, revelando a incapacidade ou a falta de prioridade das autoridades em enfrentar o problema com a seriedade que ele exige.

No território nacional, estados como Rio Grande do Sul, Roraima e Amapá figuram entre os líderes em registros de desaparecimentos. Regiões com características distintas, mas unidas por um mesmo denominador: vulnerabilidades institucionais, falhas de fiscalização e fronteiras porosas, físicas ou sociais. Para os órgãos oficiais, a principal motivação desses desaparecimentos está ligada à exploração sexual e ao tráfico humano, crimes que figuram entre os mais lucrativos do planeta, atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Ainda assim, a resposta estatal permanece tímida, fragmentada e, muitas vezes, tardia.

No Brasil, as investigações policiais relacionadas a desaparecimentos de menores são, em regra, insuficientes e precárias. Falta integração entre as forças de segurança, bancos de dados unificados e atualizados e recursos humanos e tecnológicos, mas sobra burocracia. Em muitos casos, as primeiras horas que são cruciais para a localização de uma criança acabam sendo desperdiçadas em protocolos ultrapassados, exigências formais e uma lógica perversa que trata o desaparecimento como “fuga” ou “conflito familiar”, minimizando o risco real. Essa postura não é apenas equivocada. É perigosa.

Em qualquer país que se pretenda, minimamente, comprometido com seu futuro, desaparecimento de uma única criança deveria ser tratado como emergência nacional. Não é aceitável que o sumiço de um menor seja relativizado, diluído em estatísticas ou tratado como mais um número em relatórios anuais. Cada criança desaparecida representa uma vida interrompida, uma família destruída e uma ferida aberta na sociedade. É preciso dizer com todas as letras: o desaparecimento sistemático de crianças e adolescentes é uma ameaça à segurança nacional. Segurança nacional não se limita à defesa de fronteiras, à proteção de infraestruturas críticas ou ao enfrentamento de ameaças externas. Ela inclui, de forma inequívoca, a proteção da população mais vulnerável e a preservação do capital humano do país.

Um Estado que não consegue proteger suas crianças falha em sua missão mais básica. Em condições normais, fatos dessa magnitude deveriam provocar reações imediatas e coordenadas. O desaparecimento de uma criança deveria ser suficiente para mobilizar forças federais, estaduais e municipais, acionar alertas nacionais, interromper fluxos suspeitos, reforçar fronteiras e desencadear buscas incessantes, de norte a sul. Deveria haver protocolos automáticos, respostas padronizadas e uma cultura institucional que partisse do princípio de que cada minuto conta. Mas o que se vê é o oposto: famílias peregrinando por delegacias, dados desencontrados, investigações que esfriam com o tempo e um silêncio que se instala à medida que a comoção inicial desaparece. O país segue funcionando, o noticiário muda de assunto e a criança continua desaparecida. Essa normalização da barbárie é inaceitável. A exploração sexual infantil e o tráfico humano não prosperam no vazio. Eles se alimentam da pobreza, da desigualdade, da omissão do poder público e da indiferença coletiva. São crimes que exigem logística, rotas, compradores e proteção. Nada disso acontece sem falhas graves de fiscalização e sem a complacência ativa ou passiva de estruturas institucionais.

Tratar esse problema apenas como uma questão policial é reduzir sua complexidade e, ao mesmo tempo, aliviar a responsabilidade do Estado como um todo. Estamos diante de um desafio que exige políticas públicas integradas, investimento contínuo, cooperação internacional e, sobretudo, vontade política. É preciso ir além de campanhas pontuais e discursos protocolares. O desaparecimento de crianças e adolescentes não pode continuar sendo uma estatística tolerável. Ele precisa ser reconhecido, enfrentado e combatido como aquilo que de fato é: uma emergência nacional, um atentado contra o futuro e uma prova decisiva do compromisso do Estado com sua própria sobrevivência moral. Silenciar diante disso é, em última instância, tornar-se cúmplice.

A frase que foi pronunciada:

“Cada número representa uma família destruída e uma criança em risco. O Estado precisa agir com rapidez e responsabilidade”.

Senadora Damares

História de Brasília

Mas há uma coisa que intriga na carta. Por que o dr. Amador procurou o dr. Paulo Nogueira para não aceitar a direção do Hospital, se não diz, também, se foi convidado? (Publicada em 15/5/1962)