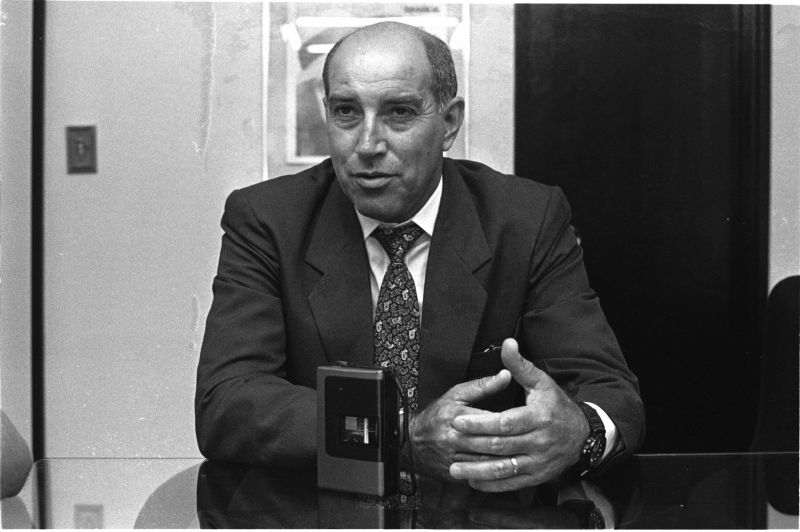

Severino Francisco

Enquanto o mundo explode, peço licença ao leitor para celebrar os 80 anos de Gérson, o Canhotinha de Ouro, um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro. Não me move o espírito de nostalgia, mas, sim, o de justiça. Como bem disse Cartola, quem gosta de homenagem depois de morto é estátua.

Perguntaram a alguns jogadores atuais se eles conheciam Didi, Julinho, Zizinho, Gérson ou Tostão. Eles responderam: não, não é do nosso tempo, não temos obrigação de conhecer. Mas, vejam, Shakespeare, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Dostoiévski ou Assis Chateaubriand também não são do meu tempo. No entanto, me esforço para conhecer um pouco sobre eles.

Levamos um baile da Bélgica em 2014 porque eles contavam com De Browine e Hazard. O último meio de campo bom da Seleção foi Toninho Cerezo e Falcão. Mas Gérson tinha uma inteligência espacial rara. Com um relance, ele via todo o jogo e orquestrava o time com berros, que, nas historinhas em quadrinho, são representadas por cobras, lagartos, relâmpagos, asteriscos e outros bichos.

Não importa que fosse o capitão, ele era um dos líderes e maestros do campo. Só a matada de bola do Gérson valia o ingresso e, se fosse agora, a mensalidade do paper view. Vinha aquele tijolaço, ele amortecia no peito, a bola escorria pelo corpo e morria na ponta da chuteira, redondinha. No entanto, não saía jogando quando era perigoso; se precisasse, dava um bico que a bola parava fora do estádio.

A Seleção Brasileira de 1966 foi uma bagunça, havia quatro times. Gérson naufragou com uma geração que tinha craques do calibre de Tostão, Carlos Alberto e Jairzinho. Todavia, na Copa de 1970, Gérson daria o troco.

Ele jogou uma barbaridade. Dava passes de 40 ou 50 metros, a bola fazia uma parábola no espaço e caía no peito de Jairzinho ou de Pelé na cara do gol.Hoje, só raramente a gente vê uma jogada como essa. E, quando vê, é preciso acrescentar: foi passe de Gérson. É mais fácil assistir nos joguinhos de videogame, tamanha a precisão e perfeição. Parece que o Canhota calculava tudo em um computador da cabeça.

Gérson foi um dos jogadores mais importantes do melhor time de futebol que já pisou nos gramados do planeta. O placar dilatado dos jogos da Copa de 1970 engana. Houve partidas muito duras. A final do Brasil com a Itália estava difícil. Eis que, no meio do segundo tempo, sobra uma bola dividida próximo à área italiana.

O Canhota parte pra cima, chega primeiro, tira o beque com um corte sutil para a esquerda e fuzila para a rede italiana, no contrapé do goleiro. Gérson é meio dostoievskiano, dramático, não fez nenhuma dancinha para comemorar. Se tivesse cabelo, tinha se desgrenhado, ergueu as mãos trêmulas para o céu e agradeceu aos prantos. Era a alegria da missão cumprida de trazer o caneco para o Brasil.

O gol abriu a porteira para a goleada de 4×1 e a conquista do Tricampeonato. Na Copa de 1966, chegaram a acusá-lo de não ter raça, de não ter sangue. Mas Gérson foi um leão em campo na Copa de 1970. Depois de sagrado campeão do mundo, Nelson Rodrigues resolveu fazer um interurbano para a Transilvânia e consultar um especialista para obter uma opinião abalizada.

Do outro lado da linha, o Conde Drácula experimentou o sangue de Gérson, salivou, ponderou, fez alguns segundos de suspense e emitiu o veredito fulminante: “Sangue bom, sangue do puro, do escocês. Pode pedir certificação para a Anvisa”.