Tag: #Soberania

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Pesquisas de opinião recentes revelam um sentimento quase unânime entre os brasileiros: cerca de 73% da população deseja que as organizações criminosas sejam classificadas como grupos terroristas, segundo levantamento da Quaest Consultoria, divulgado em agosto de 2024. O dado, em si, expressa mais do que uma preferência política, traduz o desespero de uma sociedade que já não distingue com clareza as fronteiras entre Estado e crime. Há muito, os tentáculos do poder paralelo não se limitam às vielas das grandes cidades. Estendem-se às estruturas públicas, aos contratos de transporte coletivo, à distribuição de gás, às licitações e, cada vez mais, aos corredores onde circula o poder institucional.

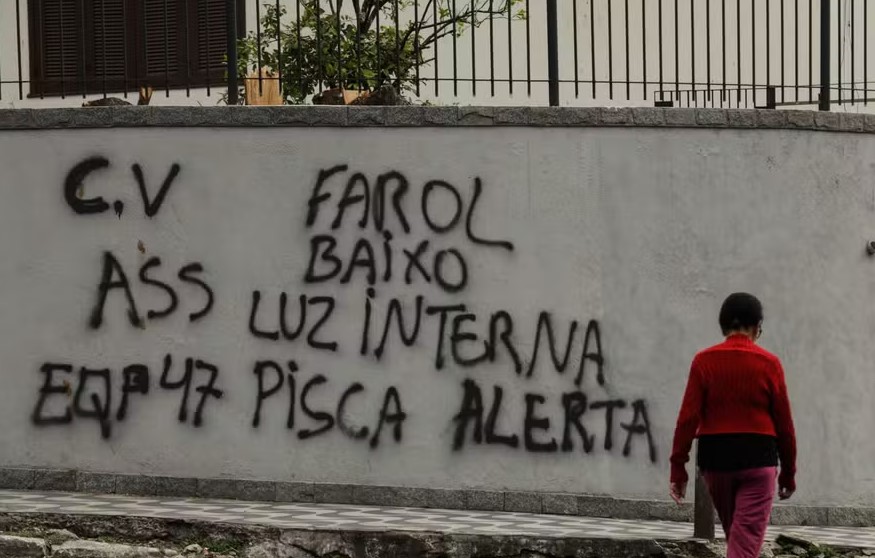

O que antes parecia mera especulação agora ganha contornos de diagnóstico. Relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público apontam para a infiltração de facções criminosas em ao menos 23 unidades da federação, operando tanto nas franjas urbanas quanto nas altas esferas administrativas. Estima-se que o crime organizado movimente anualmente mais de R$ 300 bilhões no Brasil, valor equivalente a cerca de 3% do PIB nacional, conforme levantamento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tamanho poder econômico explica por que as fronteiras da legalidade se tornaram tão porosas, e o Estado, tão vulnerável à cooptação. Em muitos lugares, as facções substituem o poder público com uma eficiência que o governo parece incapaz de reproduzir — cobram tarifas, impõem normas, punem e protegem, operando um simulacro de soberania.

Enquanto isso, o país assiste ao avanço da criminalidade com o mesmo olhar apático com que se observa uma tempestade inevitável. A taxa de homicídios, que havia caído até 2022, voltou a crescer em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 47.000 mortes violentas intencionais registradas no ano. Mais que números, trata-se da radiografia de uma sociedade em decomposição moral, onde a vida se torna estatística e o medo se converte em política de Estado. O cidadão comum, acuado, vive o paradoxo de pagar por uma segurança que o Estado não entrega e por uma liberdade que se esvai sob o peso da intimidação.

Há, nesse quadro, uma omissão deliberada. Parte da classe política evita tratar o crime organizado como terrorismo por cálculo ideológico, como se admitir essa realidade implicasse trair antigas narrativas sociológicas. Para alguns setores do governo, os criminosos ainda são “vítimas do sistema”, expressão que desumaniza o cidadão honesto e romantiza o agressor. O sociólogo José de Souza Martins já advertira que “a tolerância com o crime é o primeiro estágio da degeneração democrática”. Ignorar isso é naturalizar o horror cotidiano.

A infiltração das facções nas instituições republicanas revela algo ainda mais grave: um Estado em processo de captura. Em 2023, investigações da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal mostraram conexões entre servidores e esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao tráfico de drogas. Em São Paulo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) expandiu sua atuação para além das fronteiras nacionais, estabelecendo rotas de exportação de cocaína para a Europa, com lucros estimados em R$ 2,5 bilhões anuais, segundo a Europol. No Rio de Janeiro, as milícias já controlam mais de 70% das comunidades da capital, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado, configurando uma governança paralela que atua à margem da lei, mas dentro da rotina.

O Estado, acuado e hesitante, reage com discursos e comissões. Falta-lhe coragem para enfrentar a realidade que o oprime de dentro. Ao não classificar as facções como organizações terroristas, o governo perpetua a ficção de que enfrenta uma questão social e não uma estrutura político-militar que disputa o controle do país. Em nome de uma falsa sensibilidade, abdica do dever de proteger. A omissão se traveste de prudência, e o medo, de política pública.

Quando o crime define as regras e o Estado as cumpre, o pacto social se rompe de modo silencioso e irreversível. O Relatório Global de Criminalidade Organizada da ONU (2023) colocou o Brasil entre os dez países mais infiltrados por redes criminosas no mundo, ao lado de nações em conflito civil. A fronteira entre legalidade e delinquência se esgarça, e o que resta é um território administrado pelo terror cotidiano. O país que se recusou a admitir o óbvio agora negocia sua soberania no varejo das alianças políticas e dos conchavos corporativos.

Há um silêncio perigoso pairando sobre as ruas e sobre o poder. O medo tornou-se o idioma nacional. E quando o medo é política de governo, a liberdade passa a ser concessão. O Brasil precisa escolher entre a hesitação e a coragem, entre a cumplicidade e a restauração da autoridade. O tempo de negar o abismo já passou. Agora, o que se discute não é mais a intensidade da crise, mas se ainda há país a ser salvo — ou se já nos tornamos, definitivamente, reféns.

A frase que foi pronunciada:

“Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança.”

Benjamin Franklin

História de Brasília

O Bloco do Palácio do Ministério da Justiça teve a sua pedra fundamental lançada com solenidade. Ficou nisto. O Itamarati, também, até hoje não começou a construção. (Publicada em 11.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Do ponto de vista político e filosófico, o conceito de soberania é um dos mais complexos e centrais da teoria do Estado — e também um dos mais debatidos entre cientistas políticos, juristas e filósofos ao longo da história. Em essência, soberania designa o poder supremo e independente de um Estado de decidir sobre si mesmo e sobre os que vivem sob sua autoridade, sem estar sujeito a nenhuma instância superior. Mas esse conceito, que parece simples, ganhou contornos muito distintos conforme o tempo e o contexto histórico. A noção moderna de soberania surgiu no século XVI, com Jean Bodin, considerado o primeiro teórico a definí-la de forma sistemática. Para Bodin, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república — isto é, um poder que não reconhece superior na ordem temporal. Esse pensamento nasce em meio à crise do feudalismo e ao fortalecimento dos Estados Nacionais, que buscavam centralizar o poder nas mãos de reis e príncipes.

Durante séculos, a palavra soberania simbolizou, ao seu território e seu povo, um ideal nascido no berço do mercantilismo e consolidado com a formação dos Estados Nacionais no século XV. Do ponto de vista da ciência política, a soberania passou por uma profunda transformação com a globalização, o avanço das organizações internacionais e a interdependência econômica. Hoje, muitos cientistas — como Jürgen Habermas, Hannah Arendt e David Held — sustentam que a soberania já não pode ser vista como absoluta. Habermas, por exemplo, propõe o conceito de soberania comunicativa, segundo o qual o poder político deve emergir do diálogo racional entre cidadãos livres e iguais — um poder legitimado pelo consenso, e não pela força. Arendt, por sua vez, desconfiava da própria ideia de soberania como domínio, pois acreditava que a política verdadeira nasce da ação coletiva e da liberdade, não da imposição de autoridade. Para Held e outros teóricos do cosmopolitismo, a soberania hoje é compartilhada entre Estados, organismos internacionais, corporações e até movimentos sociais transnacionais.

O poder deixou de ser puramente territorial e passou a circular em redes de influência globais. Naquela época, soberania significava independência, autoridade e capacidade de decidir o próprio destino sem interferências externas. Era o alicerce da autodeterminação dos povos. Mas, passados mais de quinhentos anos, o conceito parece ter se esvaziado, especialmente quando observamos a realidade brasileira, onde o poder soberano do povo, em tese consagrado pela Constituição, parece diluído entre interesses políticos, econômicos e ideológicos. Hoje, no Brasil, a soberania tornou-se um discurso conveniente, manipulado conforme o interesse de quem ocupa o poder. Políticos, juízes e militares a evocam quando lhes convém, mas raramente em defesa autêntica da vontade popular. O cidadão comum, que deveria ser o verdadeiro soberano numa democracia, vê-se cada vez mais afastado das decisões fundamentais do país. As instituições, enfraquecidas pela polarização e pela perda de confiança, parecem servir mais a projetos de poder do que ao bem público.

A tensão é evidente. Washington observa com inquietação certos sinais vindos de Brasília: o avanço de políticas que flertam com o controle da informação, o cerceamento da imprensa, a criminalização de opiniões divergentes e a tentativa de domesticar o pensamento livre. A retórica da “defesa da democracia” vem sendo usada, ironicamente, para sufocar o próprio exercício democrático. A submissão travestida de pragmatismo revela uma contradição profunda: queremos ser soberanos, mas não temos coragem de sustentar o preço da soberania. É preciso resgatar o sentido original do termo. Soberania não é apenas o direito de um Estado sobre suas fronteiras, mas o dever de garantir que o povo, e não os interesses de elites ou potências estrangeiras, seja o verdadeiro condutor do destino nacional. Quando a liberdade de expressão é ameaçada, quando o debate público é censurado e quando a oposição é tratada como inimiga, a soberania deixa de ser um princípio para tornar-se uma farsa.

O Brasil precisa decidir de que lado está — não entre direita e esquerda, nem entre Norte e Sul —, mas entre ser um país verdadeiramente livre ou um território tutelado por ideologias e poderes que não nascem da vontade popular. Enquanto o cidadão for o último a ser ouvido, a soberania será apenas uma palavra bonita nas constituições e nos discursos oficiais, mas sem vida nas ruas, nas urnas e nas consciências. Em tempos em que a voz do povo é silenciada em nome da “ordem”, e a independência nacional é negociada nos bastidores, resta-nos recordar: um país sem soberania é apenas um cenário de conveniências; e um povo sem voz, por mais que vote, já não é dono do próprio destino.

A frase que foi pronunciada:

“O que, autocracia ou democracia, é realmente mais adequado à China moderna? Se basearmos nosso julgamento na inteligência e na capacidade do povo chinês, chegaremos à conclusão de que a soberania do povo seria muito mais adequada para nós.”

Sun Yat-sen

História de Brasília

Em vários eixos de acesso da W-3, os bueiros do DAE atingem, às vêzes, a mais de 30 centímetros de altura, no meio da pista, constituindo um sério perigo para o tráfego. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Para os que ainda temem a simples menção ao termo conservadorismo, a melhor e mais tranquila definição dessa vertente política mostra que a preocupação primeira dos conservadores não é manter o mundo como ele se encontra, mas manter a disposição de discutir os fatos e entender a realidade como ela é, e não querem apresentar os políticos tradicionais ao mostrar o mundo como que embrulhado num papel de presente vistoso, adornado pelas falácias das ideologias e dos dogmas partidários.

Uma análise sincera da realidade é necessária para que se produza ações assertivas — ou seja, com base no que é, e não no que poderia vir a ser. Nesse sentido, o conservadorismo é o oposto de uma ideologia, pois parte do princípio de que é necessário um diálogo permanente com a realidade, e não uma submissão da realidade e aos ditames petrificados das ideologias. Dessa forma, o conservadorismo busca permanentemente seus fundamentos, não só no passado, mas também no presente.

Um desses fundamentos é a própria questão da soberania do país. Não aquela pregada de última hora por oportunismo político com vistas a reacender apoios, mas aquela que busca preservar o que ensinam as civilizações e a história dos povos ao longo dos milênios. Em resumo, é dito que, para entender o mundo, não devemos nos basear na fácil dicotomia entre esquerda e direita, mas, sim, a partir de três vertentes que seriam a conservadora, a liberal e a totalitária ou marxista. Temos, assim, que a soberania é algo real e holístico, como tem pregado incansavelmente em vários fóruns pelo país o ex-chanceler Ernesto Araújo, pois, para ele, a soberania tem a ver com todo o ser humano e toda a sociedade, em todo o tempo e lugar.

Para o liberalismo, a soberania é algo formal, baseado em leis. Já, para o totalitarismo e o marxismo, o mais exato é não haver qualquer noção de soberania, negando, assim, a estrutura do próprio ser humano. O chamado globalismo, tal como tem se apresentado em discursos progressistas e em práticas políticas supranacionais, busca não apenas integrar economias, mas uniformizar valores e impor padrões de comportamento social, ambiental e até cultural. Sob esse prisma, a soberania deixa de ser um princípio fundamental das nações e dos povos e passa a ser tratada como um obstáculo à “gestão racional” do planeta. Isso se manifesta, por exemplo, na ideia de que decisões cruciais sobre energia, meio ambiente, saúde ou direitos devem ser tomadas em conselhos globais, fóruns multilaterais ou por corporações transnacionais, que não respondem diretamente a nenhum eleitorado nacional.

No caso da COP30, marcada para acontecer no Brasil, esse movimento se evidencia na pressão por agendas supranacionais que extrapolam a cooperação entre países e avançam sobre a autonomia das nações em definir suas políticas energéticas e de desenvolvimento. Sob o pretexto de enfrentar o aquecimento global, busca-se, muitas vezes, impor metas rígidas que podem sufocar a economia local, restringir o uso de recursos naturais e transferir poder decisório para organismos distantes, dominados por grandes potências e corporações invisíveis. A pauta climática, que, em si, poderia ser legítima se tratada com equilíbrio, acaba servindo como instrumento para centralizar o poder, enfraquecer estados soberanos e fortalecer elites globais.

Assim, ao contrário do que defende o conservadorismo — diálogo constante com a realidade concreta e respeito às tradições e à soberania dos povos —, o globalismo contemporâneo se aproxima da lógica totalitária: nega a autonomia das nações e, em última instância, nega também a estrutura do próprio ser humano, que é comunitário, histórico e enraizado em culturas específicas. O risco é que, em nome de uma “gestão planetária”, se implante uma forma disfarçada de governança mundial em que a liberdade e a autodeterminação dos povos sejam substituídas por diretrizes impessoais vindas de cima para baixo.

Nesse ponto, a grande questão é: como conciliar a necessidade de cooperação internacional para enfrentar problemas globais com a preservação da soberania real das nações, sem que os povos se tornem reféns de uma nova ordem tecnocrática e corporativa além-fronteiras. A perda da soberania é um desastre para os seres humanos. O conservadorismo, ao insistir em olhar a realidade como ela é, oferece uma resposta: só há legitimidade em qualquer ação global se ela nascer do reconhecimento e do fortalecimento das soberanias nacionais. Caso contrário, o que se terá é apenas mais uma roupagem sofisticada para o velho impulso totalitário de controlar a humanidade.

É preciso compreender que a soberania não é um detalhe protocolar do Estado, mas um fundamento da própria condição humana em sociedade. Retirá-la em nome de agendas universais é amputar a liberdade dos povos de decidirem seu destino. É reduzir a política a uma administração global centralizada, em que identidades, culturas e experiências históricas se dissolvem no anonimato de decisões corporativas.

A frase que foi pronunciada:

“Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria!”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

Para os arquivos do automobilismo, aqui estão os números das chapas do desastre do Eixo Monumental: 25-94 e 9-9890. (Publicada em 5/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ignorar as relações estreitas entre economia e política pode ser a mais imprudente atitude de um governante. Embora a população possa não perceber essa relação de imediato, é certo que, em algum momento, todos, invariavelmente, irão sentir que a adoção de políticas erradas e mal adotadas trarão malefícios para todos. Política, nesse caso, é a arte de perceber a realidade e não se deixar levar por projetos e ideias fora dela.

Desde abril de 2025, uma escalada de tensões transformou o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos em uma crise diplomática profunda e jamais vista nesses últimos dois séculos de relações com o irmão do Norte. A imposição inicial de 10% de tarifas em abril evoluiu para uma alíquota monumental de 50% em julho, com vigor a partir de 1º de agosto. Os impactos diretos sobre as exportações brasileiras de café, carne, suco, produtos aeroespaciais e outros setores estratégicos foram duramente sentidos. Estima-se perda de mais de 100 mil empregos, redução das exportações à metade e queda de 0,2 ponto percentual no PIB já imediatamente. O governo estuda essas consequências e segue realizando uma sequência de promessas quando afirma que o Brasil vai sair desse impasse sem prejuízos. O fato é que, se fosse pelo gosto da população, as relações entre Brasil e Estados Unidos não seriam abaladas de modo algum. O aumento do risco-país e da dívida pública prevista para superar os 82% do PIB, pressionando a economia com juros em patamares elevados é o próximo evento negativo a chegar. Também o setor financeiro e empresarial pressionam por uma saída negociada, mas o tom dos discursos oficiais ainda mantém forte componente ideológico, o que é ruim para o país. O custo da retórica ideológica será maior do que o previsto pelo governo. Mas isso não parece incomodar nossos líderes. A população assiste a tudo com um misto de medo e de maus presságios.

Analistas afirmam que a política externa do governo Lula tem sido movida por um claro alinhamento com regimes antagonistas ao Ocidente (como Irã, Rússia, China), reforçando uma diplomacia muito menos pragmática e mais simbólica. Esse posicionamento teria agravado a retaliação americana e ainda pode piorar a situação. A oposição acusa o governo de usar o “inimigo externo” como cortina de fumaça para problemas internos, apontando que o confronto com os EUA desvia a atenção do agravamento econômico e da queda acentuada da popularidade presidencial. Pesquisa recente feita pela Ipsos revela que 69% dos brasileiros percebem uma deterioração social, um aumento de 7 pontos em relação a 2023. Além disso, 62% sentem que o país está em franco declínio. Somado a isso, 76% acreditam que a economia favorece os mais poderosos, e 73% sentem que os representantes políticos não se importam com a população nem com o delicado momento que atravessamos.

Dados do Datafolha apontam aprovação de apenas 28% para o atual comandante do país, com desaprovação em 40%, patamar mais baixo de seu terceiro mandato até agora. Isso alimenta uma polarização que bloqueia o diálogo e diminui a capacidade de resposta do governo a crises reais. Quando políticas são conduzidas com base em ideais descolados da realidade prática, os prejuízos podem se espalhar, ainda que tardiamente, por toda a população. A atual crise Brasil–EUA é exemplo emblemático disso. Temos que admitir que a retaliação econômica americana não foi motivada por desequilíbrio comercial, mas, unicamente, por uma retórica política exaustivamente levada a público, especialmente no que diz respeito ao apoio declarado a Bolsonaro por Trump, e por decisões intempestivas da Justiça brasileira.

Os jornais americanos, mesmo aqueles que são contra Trump, falam dessa situação a todo o momento, comparando a situação do Brasil a de outros países como a Venezuela ou Cuba. O governo brasileiro respondeu com cortes diplomáticos e discurso soberanista, mas faltou uma agenda clara de contenção de perdas ou negociação técnica. Enquanto isso, a população sente o peso: menor crescimento, inflação, empregos ameaçados, sentimento de insegurança social e institucional. Quando governantes se apegam mais a uma ideologia do que ao interesse nacional que aflige diretamente as pessoas, o resultado pode ser devastador e a população acaba pagando o preço. O distanciamento entre o que quer o governo e o que quer a população tem, efetivamente, custado caro ao Brasil tanto na economia exportadora, nos empregos, no bem-estar social como até na estabilidade institucional. Quando um governo levanta a bandeira da “soberania” mas, na prática, essa defesa serve apenas como retórica eleitoral, entramos no terreno da política performática, aquela que prioriza a imagem e o discurso em detrimento de resultados concretos. No caso atual, o apelo à soberania frente aos EUA poderia ser legítimo se viesse acompanhado de uma estratégia econômica robusta, negociações discretas e alternativas reais para compensar as perdas comerciais. Mas o que se vê é quase o oposto.

A frase que foi pronunciada:

“Estamos em uma situação muito inusitada, presidente. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que seu agressor.”

Ministro Haddad

História de Brasília

O que há de falso sensacionalismo. Pura e simplesmente. P rapaz está há um ano esperando julgamento e já foi adiado duas vêzes. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Com a promessa do presidente americano, Donald Trump, de dar nova classificação aos cartéis de drogas, elevando-os à categoria de organizações terroristas, muda todo o cenário relativo às operações de combate a essas facções. A razão dessa mudança de status dessas organizações, primeiramente aquelas que têm suas bases fincadas no México, é que esses grupos representam, além de uma ameaça direta e poderosa à segurança nacional norte-americana, um prejuízo incomensurável tanto à política externa daquele país quanto à sua economia.

Os Estados Unidos têm uma longa experiência no combate direto a esses cartéis, inclusive com o emprego de suas forças armadas, bombardeando plantações e laboratórios de produção da cocaína e outros produtos entorpecentes. Lembrando ainda que o país experimenta hoje um recorde de mortes por overdose de opioides sintéticos e outras drogas.

O avanço das facções criminosas é uma realidade agora em toda a América Latina. A extensão do problema ultrapassou os limites das fronteiras, tornando-se não apenas uma questão de segurança dos EUA, como de todo o continente. Os chefões desses cartéis, cientes de que haverá um recrudescimento no combate às suas atividades criminosas, há muito cuidaram de diversificar seus negócios, investindo bilhões de recursos em atividades legais, onde lavam e escondem todo esse dinheiro sujo.

Mais uma vez, o continente está prestes a assistir ao retorno da guerra contra as drogas, protagonizada pelos militares americanos com todo o poderio que têm de destruição. A ordem executiva assinada pelo presidente Trump vale para todos os cartéis de drogas do continente, incluindo, nessa lista aberta, ao lado dos cartéis mexicanos e venezuelanos e outros, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que atuam não só em todo o território nacional, como além das fronteiras.

O governo americano sabe, até melhor do que o próprio governo brasileiro, o que essas organizações do crime andam fazendo aqui no Brasil e em outros países. Conhece e tem informações precisas sobre a movimentação de recursos desses bandos e sabe exatamente o que que vai fazer e quando. As informações que mais preocupam as autoridades americanas são aquelas que mostram que esses criminosos há tempos vêm se preparando para eleger candidatos próprios, a fim de infiltrá-los na máquina do Estado, tanto no Legislativo quanto no Executivo, de onde poderão vir a ter maior poder ainda. A coragem

e a força do dinheiro fizeram com que essas organizações começassem a operar livremente dentro de nossas metrópoles, por meio do controle de linhas urbanas de transporte, postos de abastecimento e distribuidoras de combustíveis.

O branqueamento desses recursos vindos do crime dentro da economia formal do país é outro ponto a incomodar o governo Trump. Hoje, vai ficando cada vez mais difícil distinguir entre os cartéis de drogas mexicano e o crime organizado brasileiro, dado o poder que cada um desses grupos desfruta dentro dos respectivos governos. As autoridades brasileiras também se deram conta de que, sozinhas, não podem enfrentar o crime organizado. É consenso de que essa é uma missão e uma guerra que só as Forças Armadas podem enfrentar de igual para igual.

O fato é que o combate às organizações foi sendo considerado, por vários governos, um assunto de menor importância e, como tal, poderia ser resolvido apenas com o trabalho das polícias Civil e Militar regulares. Acontece que o crime cresceu em tamanho, poderio econômico e estratégico, elevando o número de áreas sob seu controle direto.

Lugares onde entrar sem permissão significa a morte. As ações de combate aos cartéis que estão sendo planejadas meticulosamente pelos americanos, com certeza, vão incomodar muitos governos, sobretudo aqueles que falam em soberania. A verdade é que esse é um problema que muitos governos não puderam ou quiseram resolver.

A existência do narcoestado já é uma realidade a desestabilizar a segurança de todos no continente, inclusive dos americanos. As autoridades também sabem que esses grupos operam de forma coordenada e estruturada, tendo pessoal e armas de última geração.

O Brasil, com milhares de quilômetros de fronteiras secas e com a imensa Região Amazônica fazendo vizinhança com países produtores de drogas, entra nessa lista de Trump também como um dos alvos das ações das forças de segurança americanas. Doa a quem doer.

A frase que foi pronunciada:

“O desafio do governo não é apenas enfrentar a criminalidade com inteligência e força de segurança, mas também fortalecer a resiliência das comunidades vulneráveis diante do assédio do crime organizado”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça

História de Brasília

Apesar de inaugurado o telefone público, os do aeroporto estão na mesma. Eram quatro. Um foi retirado, dois não funcionaram, e um funciona mal. (Publicada em 29/4/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

Facebook.com/vistolidoeouvido

Instagram.com/vistolidoeouvido

Na realidade, o mundo tem os olhos postos muito mais sobre a região da Amazônia Brasileira do que, propriamente, sobre os brasileiros. Interessam, aos estrangeiros, os destinos da Amazônia, como floresta tropical que abriga a maior biodiversidade do planeta. Nesse conjunto de interesses, há também um olhar, um tanto exótico e romântico, sobre os povos indígenas da região, descartando tudo mais que possa existir naquela parte do Brasil. Com isso, os estrangeiros que vêm a turismo para essa região ficam surpreendidos ao encontrar ali metrópoles imensas, com tudo que há em cidades de grande porte, sobretudo, milhões de não indígenas que ali vivem, em meio às turbulências de uma grande área urbana.

Fosse a Amazônia apenas uma grande e inexplorada floresta, sem a presença de outros brasileiros que ali nasceram, por certo, essa região tão rica e variada estaria nas mãos desses novíssimos defensores da natureza, descartando essa parte do país do restante e impondo sobre ela uma soberania estrangeira de fato, com regras próprias, e exigindo passaporte aos cidadãos brasileiros que desejassem visitar esse santuário natural.

O que tem impedido o avanço dessas forças alienígenas sobre essa área é justamente a presença, in loco, de milhões de brasileiros, que ali vivem com suas famílias há várias gerações. O que temos nessa questão de soberania sobre a Amazônia é dada pela população urbana que lá está e não pela presença de autóctones, erroneamente chamados de indígenas. A defesa dessa imensa porção de terras é feita por brasileiros, fardados ou não, e que ali estão em nome do restante da população.

Temos muito que investir nessa parte do Brasil, levando o progresso que se vê no Sul e Sudeste para a região. De acordo com um dos últimos dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os estados da Região Amazônica têm os mais baixos níveis de qualidade de vida de todo o país.

A questão é curiosa já que se trata de uma região onde estão concentradas as maiores fontes de recursos naturais de todo o Brasil. Recursos abundantes como água, minérios diversos, madeira, produtos extrativos, ouro, nióbio, terras raras e diversos outros bens naturais de grande valor comercial em nada têm contribuído para fazer, das populações locais, cidadãos com uma razoável qualidade de vida. Pelo contrário: quanto mais essas regiões são exploradas e exauridas de seus bens, mais a população se vê na condição de pobreza e de esquecimento.

A questão central que pode explicar, em parte, essa contradição na qual brasileiros em situação de miséria caminham sobre as maiores riquezas naturais do país, pode ser entendida muito além do chamado determinismo geográfico, que coloca populações em regiões distantes do poder central, às margens do desenvolvimento. É fato que, por séculos, a Região Amazônica vem sendo deixada de lado por todos os governos, não apenas da esfera federal, mas, inclusive, pela maioria dos próprios governos locais.

Segundo o Fundo das Nações Unidas pra a Infância (Unicef), a Região Amazônica, onde vivem cerca de 9 milhões de crianças, é um dos piores lugares de todo o continente para a infância. Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Acre, estados que formam a grande Amazônia Legal, possuem praticamente os mesmos índices de desenvolvimento humano, carecendo de moradias, sistema de educação e saúde regular, saneamento, atendimento adequado aos direitos das crianças. Nessas regiões, a existência do trabalho infantil é uma constante em grande parte dos municípios. Esses brasileiros do Norte, deixados à própria sorte por séculos, sabem que agora o mundo todo está de olho da Amazônia, não exatamente em sua população, que continua explorada por nacionais e estrangeiros, mas em suas abundantes riquezas.