Tag: #Estado

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Avançando, contínuo e silenciosamente, o consumo de drogas ilícitas no Brasil, disseminado, de maneira assustadoramente uniforme entre as classes sociais, regiões geográficas e faixas etárias, produzindo hoje um cenário que poucos anos atrás seria visto como exagero retórico. O modelo tradicional de combate aos entorpecentes centrado, quase exclusivamente, na repressão criminal e em operações pontuais deu provas reiteradas de exaustão. As estatísticas, os relatos de profissionais de saúde, os números de internações e o comportamento cotidiano das grandes cidades deixam evidente que enxugamos gelo, enquanto o problema se expande de forma geométrica. A sensação difusa de que a sociedade caminha em direção a uma era de entorpecimento coletivo, na qual usuários e não usuários serão igualmente atingidos pelas consequências dessa espiral, deixou de ser mera metáfora e passou a representar um temor legítimo.

É nesse ambiente que se torna praticamente inevitável discutir medidas duras, profiláticas e abrangentes que possam proteger a parcela saudável da sociedade antes que ela seja tragada pela dinâmica desse fenômeno que atua de modo difuso e devastador. A constatação de que o vício já penetrou os altos escalões do serviço público, inclusive figuras políticas e administrativas de grande responsabilidade, serviu para romper uma barreira simbólica que, durante anos, manteve-se por uma espécie de ficção coletiva, segundo a qual o problema estaria restrito às franjas vulneráveis da sociedade. Essa ficção ruiu.

Diante dessa deterioração, torna-se compreensível que a sociedade comece a ponderar soluções antes consideradas draconianas, mas que hoje surgem como instrumentos possíveis de contenção. A proposta de instituir exames toxicológicos rotineiros e obrigatórios para todos os servidores do Estado, incluindo políticos eleitos, funcionários públicos, profissionais de educação, segurança e saúde, aparece nesse contexto como uma barreira de proteção, uma espécie de quarentena ética e administrativa, destinada a impedir que a máquina estatal funcione sob a influência de substâncias que alteram o comportamento, reduzem a capacidade de julgamento e fragilizam estruturas que já vivem permanentemente sob pressão.

É evidente que tal proposta despertará debates constitucionais, questionamentos jurídicos e acusações de eventual violação de privacidade, mas tal medida se justificaria como um ato que visa preservar a sanidade institucional e, por consequência, proteger a sociedade inteira de um efeito dominó que já começa a se insinuar. Um professor dependente, um policial sob efeito de substâncias, um médico intoxicado no exercício da função, um motorista de transporte coletivo incapaz de operar com a atenção necessária, um gestor público tomado por impulsividade ou apatia decorrentes do uso químico, todos esses cenários ocorreram em casos concretos e amplamente divulgados.

A vinculação explícita entre narcotráfico, terrorismo e instabilidade institucional, tema que antes circulava apenas entre analistas de segurança, passou a ser admitida publicamente. Para o Brasil, que convive com facções fortemente armadas, controle territorial por grupos criminosos e penetração das redes de tráfico em setores da economia e da política, ignorar esse movimento seria não apenas ingênuo, mas perigoso.

O país se encontra, portanto, diante de uma encruzilhada. De um lado está a continuidade de políticas que se mostraram incapazes de impedir o alastramento do uso de drogas e a infiltração desse problema na estrutura estatal. De outro lado, a adoção de uma medida rigorosa e possivelmente impopular, mas que carrega consigo a promessa de restaurar um mínimo de confiança na integridade das instituições e estabelecer um novo padrão de responsabilidade pública.

A frase que foi pronunciada:

“Sempre parece impossível até que seja feito.”

Nelson Mandela

História de Brasília

Nenhuma classe poderá conseguir o ideal de existência com o Racionamento estimulado pelos próprios membros. E o estímulo de guerrilhas internas, através de informações dadas a jornalistas menos avisados, é condenável inclusive pela ética profissional. (Publicada em 12/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A frase segundo a qual o Estado nunca tolerou rivais funciona como chave interpretativa para compreender a forma como se estruturam, historicamente, as relações de poder e a relação do indivíduo com a autoridade pública. Não se trata de mera provocação teórica, mas de uma constatação repetida em diferentes momentos da história ocidental: sempre que o Estado se sente ameaçado ou desafiado pela emergência de instituições independentes, a sua reação imediata é expandir mecanismos de controle, vigilância e regulação. Esse movimento, que vai do monopólio da força à imposição de códigos normativos cada vez mais intrusivos, tende a sufocar a pluralidade institucional que deveria sustentar uma sociedade madura. Sob essa lógica, comunidades locais, igrejas, associações civis, empresas privadas, famílias e até o próprio indivíduo passam a ser vistos como potenciais competidores, e não como componentes essenciais de uma ordem social saudável, capaz de equilibrar liberdades com responsabilidades.

O fenômeno torna-se ainda mais evidente num contexto em que o liberalismo, não como slogan, mas como tradição filosófica e prática de limitação do poder, é tratado com desconfiança ou como inimigo a ser anulado. O liberalismo, com todas as suas limitações e contradições ao longo dos séculos, sempre serviu como barreira contra as tendências expansivas do Estado, oferecendo um conjunto de princípios orientados à proteção da autonomia individual, da propriedade privada, da livre associação e da independência das esferas civil e econômica. Não surpreende, portanto, que regimes ou governos hostis a esses valores tenham promovido, ao longo da história, a concentração de poder em níveis incompatíveis com a convivência democrática. O repertório de adversários é conhecido: mercantilismo, absolutismo, socialismo autoritário, imperialismos de diversas naturezas, protecionismos sufocantes e até práticas moralmente indefensáveis, como a escravidão. Todas essas estruturas, embora distintas entre si, compartilham uma raiz comum: a crença de que o Estado deve prevalecer sobre o cidadão e que a liberdade, quando existe, é concessão, e não direito.

A carga tributária opressiva, que recai especialmente sobre empresas produtivas e famílias, é apenas um dos sintomas mais visíveis desse processo. A cada novo conjunto de normas, decretos ou regulações, o Estado brasileiro reafirma uma tendência crônica de considerar o empreendedor como adversário, e não como parceiro no desenvolvimento nacional. A burocracia sufocante, aliada a um sistema judicial que frequentemente legitima decisões intervencionistas, aprofunda um ambiente de insegurança jurídica que afasta investimentos e desestimula a iniciativa privada. Essa lógica perpetua um ciclo perverso no qual o Estado, incapaz de garantir eficiência mínima em áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura, insiste, paradoxalmente, em reclamar para si ainda mais funções, mais recursos e mais poder.

Ao mesmo tempo, observa-se, no campo político, um discurso cada vez mais hostil à crítica, à divergência e à própria ideia de oposição. A democracia, para prosperar, exige espaços de contestação, circulação de ideias, pluralidade de vozes e instituições capazes de limitar o poder, sejam elas parlamentares, judiciais, mediáticas ou civis. Quando essas barreiras começam a ser enfraquecidas, seja por meio de estratégias de intimidação, seja pelo uso seletivo de órgãos estatais para fins políticos, instala-se uma atmosfera de medo e autocensura que lembra mais regimes de exceção do que repúblicas democráticas. Esse tipo de ambiente, já alertado por analistas internacionais, acende sinais de alerta sobre a saúde institucional do país e coloca o Brasil no radar de nações preocupadas com o avanço global das tendências liberais.

Não há o que discutir sobre a necessidade de políticas públicas robustas, mas sim a transformação do Estado em um agente que se autopromove a guardião exclusivo do bem-estar social, desconsiderando a importância das redes comunitárias, do capital social e das iniciativas privadas que, em democracias sólidas, colaboram para um equilíbrio saudável entre solidariedade e autonomia.

A preservação de liberdades é a verdadeira base do progresso, da inovação, da justiça e da dignidade humana. Em tempos de crescente preocupação internacional com o risco de deriva autoritária em diversas partes do mundo, reafirma-se a urgência de um debate honesto e profundo sobre os rumos do país. A defesa da liberdade não é uma bandeira partidária, mas um compromisso civilizatório. Ignorá-la, relativizá-la ou subordiná-la a agendas de ocasião é abrir caminho para um Estado que, incapaz de tolerar rivais, passa a considerar seus próprios cidadãos como obstáculos e não como fundamento de sua existência. O futuro democrático do Brasil depende da capacidade de reconhecer esse risco e de reafirmar que a função do Estado é servir, não dominar.

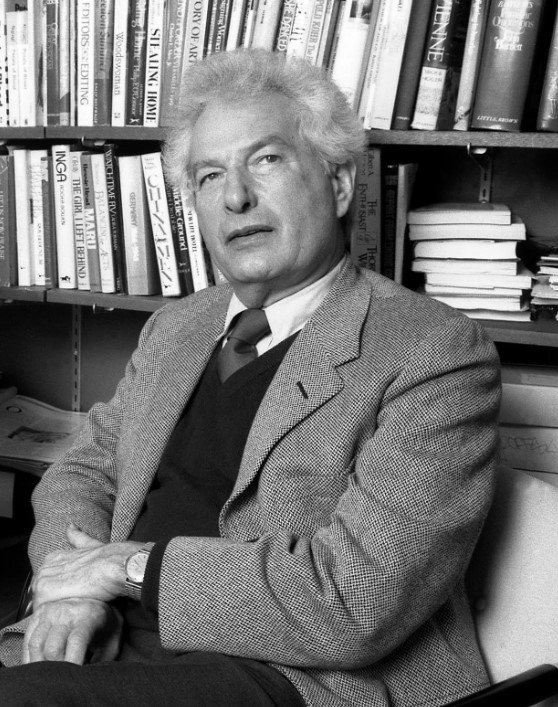

A frase que foi pronunciada:

“Eu acreditava muito nos mecanismos governamentais, mas eles têm células cancerígenas que crescem incontrolavelmente. Há algo de doentio na máquina estatal. A experiência de jovem me tornou cético para as reais possibilidades do Estado.”

Roberto Campos

História de Brasília

A Festa do Candango, que alcançou tanto êxito no ano passado será realizada também êste ano, nos dias 29 e 30 de junho e primeiro de julho. O local, como o IAPI está ajardinado, será transferido para o IAPETC. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ainda devem repercutir por muito tempo, nos meios políticos e diplomáticos, os resultados da recente operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de cem criminosos mortos em confronto com as forças de segurança. Não se tratou de uma ação corriqueira, mas de um episódio emblemático de um país que, há décadas, vê-se encurralado pelo crime organizado e por governos que, em nome de um suposto humanismo, confundem direitos humanos com impunidade. O mundo observou estarrecido; as cenas de violência e as manchetes estrangeiras voltaram a associar o Brasil à imagem de um território hostil, inseguro e desgovernado. Cada ala política, como de costume, tratou de explorar o fato a sua maneira. Enquanto uns exaltam a operação como um marco da retomada da autoridade estatal, outros a condenam, sustentando o discurso de que é possível combater facções armadas com flores e discursos progressistas. Trata-se de um equívoco perigoso. O poderio bélico e econômico do narcotráfico não se desmantela com gestos simbólicos nem com negociações morais. O que está em jogo é a soberania nacional e a integridade das instituições.

Nessa altura dos acontecimentos, o governo dos Estados Unidos já chegou à conclusão de que o narcotráfico no Brasil, assim como no México, na Colômbia e na Venezuela, domina extensas áreas dentro e fora das fronteiras. Essa constatação, ainda que desconfortável, não surpreende: há muito tempo as organizações criminosas deixaram de ser meras quadrilhas locais para se transformar em redes transnacionais de poder, com braços no comércio, na política e até no sistema financeiro. O não reconhecimento, por parte do governo brasileiro, de que esses grupos não são movimentos sociais nem guerrilhas políticas, mas verdadeiras corporações do crime, só agrava a situação.

Pesquisas de opinião recentes indicam que a maioria da população apoia ações enérgicas da polícia contra os criminosos. O cidadão comum, que convive diariamente com o medo, já não se deixa enganar por discursos lenientes. Nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de tantas outras capitais, cresce a percepção de que o Estado precisa reagir com firmeza — não por vingança, mas por sobrevivência. Cada território “pacificado” pelos bandidos é um pedaço de país que se perde. O problema já ultrapassou qualquer fronteira sociológica. Hoje, o tráfico é um poder paralelo que interfere em eleições, corrompe instituições e impõe leis próprias onde o Estado se ausenta. Adiar uma resposta firme é abrir espaço para que essa estrutura criminosa se infiltre de modo irreversível na máquina pública e na economia formal. A história recente de países como o México mostra o que acontece quando o poder político hesita diante do crime organizado: as fronteiras entre Estado e facção tornam-se indistintas, e a violência passa a ditar a agenda nacional. O Brasil não pode trilhar o mesmo caminho. É preciso reconhecer que não há democracia possível onde o Estado perdeu o monopólio da força. O país exige mais que discursos: exige ação, autoridade e coragem.

A operação no Rio de Janeiro, num processo lógico de combate a esses grupos, deveria ter tido continuidade até que o problema fosse debelado, dentro e fora daquele estado. A interrupção dessas operações por força da justiça e da pressão das altas cortes só servirá para que o crime volte a se fortalecer e ganhe mais áreas de controle. O que se viu no Rio de Janeiro, nas últimas semanas, não é apenas o retrato de uma cidade sitiada, mas o sintoma de um país que perdeu a capacidade de distinguir entre legalidade e complacência. A operação policial que resultou na morte de mais de cem criminosos foi uma resposta dura, porém necessária, a um problema que há muito tempo se arrasta sem solução: o domínio territorial e psicológico do crime organizado sobre o Estado. As decisões judiciais que paralisam operações ou restringem o uso da força policial sob o argumento de “proteger vidas inocentes” acabam, paradoxalmente, protegendo quem vive à margem da lei.

O Estado brasileiro vive um momento decisivo. Se continuar permitindo que decisões judiciais interrompam o trabalho das forças de segurança, a criminalidade deixará de ser uma ameaça e se tornará um poder consolidado com território, economia e influência política. A história ensina que nenhuma nação vence o crime quando o medo de agir supera a vontade de governar.

O combate ao crime organizado não comporta meias medidas. É tempo de restaurar o equilíbrio entre os Poderes e permitir que as forças de segurança cumpram seu papel. Só assim será possível evitar que o país se transforme, de vez, em um território onde o crime dita as regras e o Estado obedece.

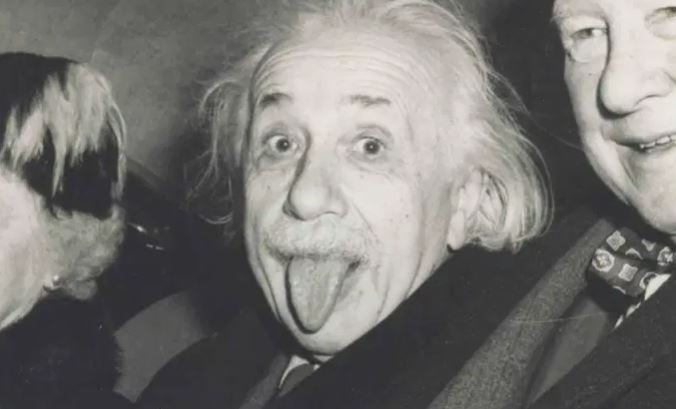

A frase que foi pronunciada:

“O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade.”

Albert Einstein

História de Brasília:

Um bom mercado para a industria naval brasileira tem sido o México. Esta, a razão da exposição que a marinha do Brasil está fazendo no México, onde o principal assunto é Brasília. Ontem, o comandante Renan fêz embarcar para aquele país um filme sobre o Distrito Federal, e diversos paineis mostrando diversas atividades em Brasília. (Publicada em 11.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há muitos que afirmam que o troar dos canhões já pode ser ouvido ao longe. Esses murmúrios não devem, em tempo, ser desconsiderados. Os relâmpagos e os ventos fortes, contra um céu escurecido por pesadas nuvens, anunciam a tempestade que vem. Vivemos exatamente esse momento. Desde a Guerra Fria, a sensação de que o planeta se aproxima de uma conflagração ampla e generalizada nunca esteve tão presente na vida cotidiana das pessoas, dos mercados e das próprias nações. É só o que predizem os noticiários. Os preparativos para essa festa fúnebre indicam que já foram gastos, até o presente, quase US$ 3 trilhões em armamentos. Não se trata de alarmismo vazio. É observação dos fatos.

Na Ucrânia, a guerra em andamento há mais de três anos, não apenas destrói cidades e ceifa vidas, mas também redesenha o mapa das alianças militares no continente europeu. Países que antes se mantinham neutros, como a Suécia e a Finlândia, agora se apressam a entrar na OTAN, temendo a extensão do conflito. Moscou, por sua vez, não dá sinais de recuo, insistindo em consolidar ganhos territoriais e em mostrar ao mundo sua disposição para resistir às sanções ocidentais. No Oriente Médio, Israel continua sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, enquanto grupos armados da região ampliam suas ações, do Líbano ao Iêmen. O Mar Vermelho, corredor vital do comércio internacional, tornou-se palco de ataques a navios, encarecendo fretes e aumentando o risco de desabastecimento global. O petróleo volta a ser arma estratégica, como nos anos 1970. E a diplomacia internacional, ainda que ativa, parece incapaz de deter a lógica da vingança e do terror.

No Leste Asiático, a China intensifica exercícios militares ao redor de Taiwan, enviando aviões e navios numa clara demonstração de força. Pequim não esconde a ambição de “reunificar” a ilha, custe o que custar. Os Estados Unidos, aliados históricos de Taipei, mantêm porta-aviões e bases militares prontos para reagir. Um erro de cálculo, um disparo errado, e o mundo acordará com o anúncio de uma guerra que envolveria diretamente as duas maiores potências globais.

Como se não bastasse, a Coreia do Norte segue a rotina de testes de mísseis de longo alcance, lembrando ao planeta que, mesmo pequeno e isolado, ainda tem capacidade de provocar um terremoto geopolítico. O arsenal nuclear de Pyongyang é a espada de Dâmocles que pende sobre o Pacífico, e a imprevisibilidade de seu regime é combustível para o medo.

Diante desse quadro, pergunta-se: estamos à beira de uma Terceira Guerra Mundial? A resposta honesta é que não há uma resposta definitiva. Não há declarações oficiais de guerra total, tampouco mobilização generalizada de tropas como em 1914 ou 1939. Mas há, sim, uma multiplicidade de conflitos regionais que se entrelaçam em uma teia perigosa, com riscos reais de contágio.

Microguerras se espalham pelo planeta causando impacto macroeconômico e psicológico. O que impressiona é a banalidade com que surgem os motivos. Pequenas disputas territoriais, choques religiosos, rusgas diplomáticas transformam-se, rapidamente, em batalhas campais. E o preço é pago sempre pelo mesmo: o povo.

Refugiados se amontoam nas fronteiras, famílias são despedaçadas, cidades se tornam escombros. Enquanto isso, líderes mundiais se reúnem em cúpulas onde as palavras valem menos que as armas. Para o cidadão comum, resta o dilema entre o medo e a preparação. Ignorar os sinais pode ser cômodo, mas é imprudente. Antecipar-se é sabedoria. O mínimo que se espera é que governos e sociedades civis se organizem para resistir às consequências indiretas dessas guerras: crises alimentares, alta do petróleo, migrações em massa, aumento da insegurança.

É hora de pensar em segurança energética, reservas de alimentos, estratégias de defesa cibernética e proteção civil. Não se trata aqui de criar pânico desnecessário, mas um alerta à lucidez. A humanidade já viveu dois grandes incêndios globais no século XX. O primeiro foi subestimado, o segundo foi mal prevenido. Hoje, temos informação em tempo real, tecnologia capaz de prever desastres e diplomacia multilateral. O que falta é liderança corajosa e compromisso ético com a paz. Se a chuva de fogo vier — e os sinais se acumulam — não será por falta de aviso. Será por falta de prudência. E prudência é o que precisamos cultivar em meio ao barulho ensurdecedor dos tambores de guerra.

Em muitos lugares, os kits de sobrevivência já fazem parte das compras domésticas. Bunkers são construídos aos milhares, utilizando as mais modernas técnicas. Ao menos é esperado que essas populações abrigadas ao fogo, venham a sobreviver. O resto irá compor os escombros e cinzas deixados para trás.

A frase que foi pronunciada:

“É uma das ironias da história que o comunismo, anunciado como uma sociedade sem classes, tenha tendido a gerar uma classe privilegiada de proporções feudais.”

― Henry Kissinger

História de Brasília

Uma nota para os que falam no retorno da Capital; há vagas em todas as escolas do Plano Piloto para qualquer ano do curso primário. (Publicada em 09.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Alarmante é o estudo apresentado pela Cambridge University Press mostrando que 61,6 milhões de brasileiros, ou algo como 26% da população, vivem sob regras impostas por facções criminosas espalhadas por todo o país. São cidadãos que, por ausência do Estado, estão colocados sob o jugo da chamada governança criminal, que, com leis e punições próprias, controlam imensos territórios.

Mostra ainda, o estudo, que a vida comunitária nesses locais está sujeita a estreitas regras impostas por essas organizações, afetando do acesso a serviços públicos a até mesmo as eleições, onde, sob grande pressão, essas comunidades acabam votando em candidatos ligados aos criminosos e aos seus projetos.

Dinheiro para esse país controlado pelo crime não falta. Apenas em 2024, as organizações criminosas movimentaram mais de R$ 150 bilhões em recursos vindos de uma multiplicidade de fontes ilegais que, depois, são branqueadas por empresas de fachadas, também espalhadas por todo o país. A área de compra e venda e distribuição de petróleo e derivados tem sido a predileta desses grupos, por serem produtos onde a falsificação e a sonegação são mais facilitadas. O fato é que o crime organizado não depende do governo para se estabelecer e crescer. Tem renda própria, maior que muitos municípios juntos.

Seu poderio tem crescido e se expandido enormemente nos últimos anos. As forças de segurança, com recursos econômicos cada vez mais minguados, conhecem bem o poderio de fogo desses criminosos, cada vez mais bem armados e treinados em táticas de guerra.

São, de fato, organizações com atuação sofisticada e que chegam a operar até de dentro da própria máquina do Estado. Levantamento feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) mostra que o Brasil tem, aproximadamente, 100 grandes e pequenas organizações criminosas. Entre 2022 e 2024, facções do crime foram identificadas dentro de 1.760 pavilhões prisionais por todo o país. É um mundo à parte, ou submundo paralelo, ao qual os brasileiros fingem não conhecer por medo e as autoridades, por questões diversas, fazem questão de deixar em paz.

Algumas entidades que estudam esse caso escabroso chegam a afirmar que hoje quase um terço da população brasileira se encontra direta ou indiretamente subjugada por organizações criminosas de toda a espécie. Os Estados Unidos, por exemplo, já manifestaram diversas vezes sua preocupação com a expansão das facções brasileiras, especialmente pela conexão dessas organizações com cartéis internacionais e com redes de lavagem de dinheiro que atravessam fronteiras. O Comando Vermelho e o PCC são frequentemente citados em relatórios do Departamento de Estado e da DEA (Drug Enforcement Administration), devido ao envolvimento não só no tráfico de drogas, mas também no fornecimento de armas e na articulação de redes ilícitas que chegam a países vizinhos.

Nesse ponto, surge a tênue linha que separa o crime organizado dos grupos classificados como terroristas. Ao controlar territórios, impor regras, financiar campanhas políticas e transnacionalizar suas operações, essas facções já não atuam apenas como máfias locais, mas assumem características de organizações insurgentes. O risco, apontado por especialistas, é de que a América Latina se torne um grande corredor de instabilidade, onde o narcotráfico e o crime organizado se transformem em ameaças diretas à segurança nacional de vários países.

Não se trata mais de uma guerra localizada nas periferias brasileiras, mas de uma expansão continental. Países vizinhos, como Paraguai, Bolívia e Colômbia, sofrem com a presença desses grupos, seja pela penetração financeira, seja pela utilização de seus territórios como rotas de tráfico. Em consequência, cresce a possibilidade de cooperação internacional em operações de inteligência e segurança, com os EUA exercendo um papel central.

O que o estudo revela, portanto, é que o Brasil corre o risco de se tornar um epicentro do crime organizado transnacional, com ramificações que fragilizam democracias inteiras. Se nada for feito em termos de coordenação internacional, políticas públicas efetivas e fortalecimento do Estado, a tendência é de que essas organizações não apenas se consolidem, mas avancem para um patamar ainda mais perigoso, assumindo funções tipicamente políticas e desestabilizando o continente como um todo.

A frase que foi pronunciada:

“Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos!”

Martin Luther King

História de Brasília

Entrando ou saindo de uma superquadra, ponha seu carro em segunda. Respeite o pedestre que está atravessando na faixa de segurança. Êle tem direito, mesmo que não haja guarda orientando o tráfego. (Publicada em 8/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Observadores da cena internacional acreditam que o mundo caminha, nesta primeira metade do século XXI, para uma espécie de “socialismo de castas”, onde as elites cada vez mais empoderadas vão se eternizando no topo, com toda a espécie de direitos e privilégios, enquanto ao povo, essa histórica porção de ninguém, é dado como herança e destino um novo tipo de miséria, mais perniciosa e não menos desumana. Tanto a Europa como, no nosso caso, o Brasil assistem essa realidade advinda de um globalismo niilista, que vai, aos poucos, destruindo a democracia clássica em nome de uma falsa igualdade.

Trata-se aqui de reconhecermos uma realidade poderosa que sintetiza um sentimento crescente de que os valores democráticos clássicos, como liberdade, mérito, mobilidade social, estão sendo lentamente substituídos por um sistema autoritário disfarçado de justiça social. O que vemos aqui é um novo tipo de socialismo, mais adaptado ao nosso século e a um mundo superpopuloso e inquieto. A ideia de socialismo de castas expõe também uma contradição: em vez de eliminar desigualdades, o sistema as congela como deseja o globalismo.

O discurso da igualdade, quando instrumentalizado por elites políticas e econômicas globalizadas, acaba servindo como véu para manter seus privilégios intactos, enquanto impõe ao povo uma “igualdade na miséria”. Não se trata aqui do socialismo clássico, mas de uma versão tecnocrática, centralizadora, niilista — sem valores transcendentes, sem verdade, sem limites éticos, em que tudo é relativo, exceto o poder de quem já o detém. O que está posto aqui projeta para um futuro próximo o que é hoje, no presente, a realidade de países como a Venezuela.

Essa nova elite transnacional, formada por grandes corporações, organismos multilaterais e lideranças políticas, supostamente progressistas, defende uma ordem mundial onde o indivíduo é reduzido á estatística, o Estado nacional é esvaziado, e a cultura local é vista como obstáculo à padronização social e econômica. Isso constitui um niilismo poderoso que vai rompendo paulatinamente com qualquer base moral objetiva: tudo é permitido em nome de uma suposta e ilusória inclusão e progresso. É o progresso não para a melhoria na qualidade de vida da sociedade, mas que a arrasta literalmente para um mundo distópico e já sem esperanças.

Na Europa, o discurso igualitário avançou ao ponto de se tornar um instrumento de controle ideológico. Países como França, Alemanha e Suécia vivem crises internas com o multiculturalismo imposto, a erosão da cultura nacional e a criminalização do pensamento divergente. A promessa de igualdade e integração se transformou em zonas de exclusão social, guetos e insegurança. Além disso, a burocracia da União Europeia, distante da realidade dos povos, impõe regras ambientais, econômicas e culturais que favorecem grandes conglomerados e limitam a autonomia dos cidadãos comuns. Assim, a mobilidade social é engessada e a elite política permanece girando entre os mesmos nomes, partidos e interesses, numa pantomima ensaiada que vai, aos poucos, solapando a vida social, econômica e política como a conhecemos.

No Brasil, essa lógica se manifesta também de forma ainda mais perversa. Políticas públicas mal planejadas, sob o pretexto de “inclusão”, criam dependência estatal em vez de emancipação cidadã. O bolsa família é hoje um verdadeiro labirinto sem saída e que vai aprisionando o cidadão ao Estado. A elite política brasileira, muitas vezes aliada a ONGs internacionais e à grande mídia, perpetua sua influência sob o discurso de “representatividade” e “diversidade”, enquanto entrega a população a um sistema educacional falido, violência urbana crônica e oportunidades restritas. Tristes tempos esses em que o mundo e o homem vão perdendo sua identidade em nome de projetos que não são os seus.

Com essa nova realidade que vai se impondo, a meritocracia passa a ser demonizada como “elitista”, enquanto privilégios de castas burocráticas, como no caso de magistrados, políticos, altos funcionários seguem intocados. Cria-se, assim, um abismo intransponível: de um lado, uma elite protegida e globalizada; de outro, um povo sufocado, rotulado e manipulado. A destruição da democracia clássica, como a conhecemos, vai sendo posta de lado, como coisa do passado. A democracia clássica se baseava na alternância de poder, na liberdade de expressão, na igualdade perante a lei e no Estado de Direito. Tudo isso está sendo minado por esse globalismo niilista, que substitui o debate aberto por narrativas únicas, a autonomia nacional por tratados internacionais e o cidadão por uma massa homogênea de “clientes do Estado”.

Essa nova ordem se legitima por meio do medo, das pandemias, do clima e do discurso “de ódio” para justificar o controle crescente. O objetivo não é eliminar desigualdades, mas redistribuí-las de forma a manter a elite onde sempre esteve, blindada contra o povo e acima da lei. O mundo não caminha para uma igualdade verdadeira, mas para uma hierarquização disfarçada, onde a elite se apresenta como salvadora enquanto cristaliza seus próprios privilégios. A democracia só sobreviverá onde há liberdade real, e esta depende de pluralismo, responsabilidade individual e soberania. O desafio está lançado: ou resgatamos os fundamentos da civilização ocidental, com suas liberdades e limites, ou assistiremos à consolidação de um novo tipo de despotismo, tecnocrático, globalizado e sorridente, mais parecido com o mundo previsto por George Orwell em “1984”.

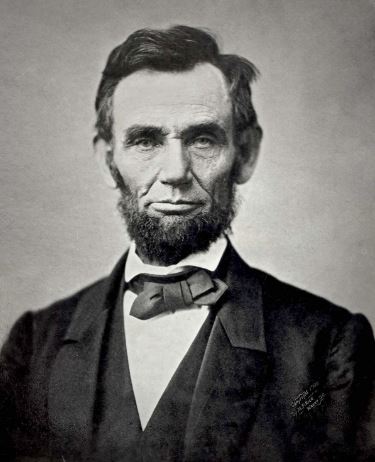

A frase que foi pronunciada:

“Você não pode escapar da responsabilidade do amanhã, fugindo dele hoje.”

Abraham Lincoln

História de Brasília

Como não haverá eleição no Distrito Federal, os próprios líderes se descuidaram do caso, e não procuraram apresentar , por êsse motivo, os nomes dos seus partidos. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

É possível ao Estado tornar-se mais forte do que a sociedade e ainda assim conservar a democracia em toda a sua plenitude? Eis, aqui, uma questão que muitos têm feito, na busca de entender o Estado contemporâneo e suas vertentes atuais. De cara, é preciso notar que, nessa nova situação, o governo vive em função do próprio governo e não em função do cidadão.

Miguel Reale (1910-2006) considerava que, no Brasil, o direito civil começou a morrer com o surgimento do direito administrativo, ao regular a dependência das pessoas em função do Estado e, mais modernamente, em função do governo. Essa questão toda atrai para si outra de igual importância para o entendimento da liberdade cidadã: o fenômeno do estatismo. Esse, por sua vez, é cria direta de outro fenômeno que veio para antepor mais dificuldades à liberdade e que, nesse caso, é representado pela burocracia estatal, exercida por indivíduos com laços estreitos com o governo. A burocracia tolhe nacos da liberdade, tornando o cidadão refém ou dependente do Estado e das vontades do governo.

Os estados atuais tornaram-se instituições sofisticadas e complexas, nas quais a liberdade passou a ser um simples detalhe, dependente de uma infinidade de regras que, ao fim e ao cabo, colocam a liberdade no fim de uma fila de exigências. A situação é simples quando se pensa que, quanto maior o Estado, menor é o cidadão, e pequena a sua chance de encontrar a liberdade. A verdade é que a união do Estado com o governo cria um outro elemento, representado por um retorno saudoso e nada saudável do despotismo ilustrado, em que as autoridades se sentem imbuídas da missão de recivilizar a sociedade, tornando-a palatável aos novos tempos.

Por outro ângulo, nesse caso, a liberdade induz os indivíduos a fugirem da dependência. Antigamente se dizia que “quem aluga seu traseiro, não senta onde quer”. A dependência, induzida por políticas do tipo paternalistas, é um dos entraves à liberdade e um indutor do despotismo. A liberdade é o que é, e não pode ser amenizada apenas por conquistas materiais. A liberdade, em si, é um ato de independência. Há casos, porém, nos quais a liberdade é fomentada apenas pelo medo da servidão, e isso, convenhamos, não é liberdade. Não há dúvidas de que essa é uma questão central e profundamente atual: é possível manter a democracia plena quando o Estado se sobrepõe à sociedade, tornando-se mais forte que ela?

Em A Democracia na América, Tocqueville alertava para o risco do que chamou de “despotismo suave”: um Estado que, em vez de oprimir de forma brutal, cuida dos cidadãos como um pai benevolente, mas infantiliza-os ao ponto de retirar-lhes a autonomia. “O soberano estende seus braços sobre a sociedade como uma rede de regras sutis e complicadas… Ele não quebra as vontades, mas as amolece, dobra e dirige; raramente força a agir, mas, constantemente, opõe-se a agir.” Para Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, o crescimento do Estado intervencionista leva, inevitavelmente, à perda das liberdades individuais. Ele via no planejamento centralizado uma ameaça à ordem espontânea da sociedade. Dizia ele: “Quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo planejar”.

A crítica de Hayek ao estatismo ecoa na observação de que o cidadão se torna aos poucos refém do próprio Estado. Isaiah Berlin, em sua clássica distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa, alertou para o risco de regimes que, em nome de uma liberdade “superior” (positiva), justificam a coação. Essa liberdade positiva, quando apropriada pelo Estado, pode levar ao autoritarismo. Ou seja: “A liberdade para o lobo é a morte para o cordeiro”. Essa frase ilustra como o poder estatal, ao tentar moldar a sociedade, pode sacrificar a liberdade de alguns sob o pretexto de proteger ou educar o coletivo, algo próximo do arcaico despotismo ilustrado.

Benjamin Constant, por sua vez, diferenciava a liberdade dos antigos (participação direta na política) da dos modernos (autonomia individual frente ao Estado). Para ele, “a liberdade é o direito de não ser submetido senão às leis, de não ser preso, nem detido, nem morto, nem maltratado de nenhum modo pela vontade arbitrária de um ou vários indivíduos”. Essa ideia reforça o ponto de que a liberdade é um valor em si, não uma concessão do Estado nem um subproduto do bem-estar material.

Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo, lembra que a perda da liberdade começa quando o cidadão troca sua autonomia por segurança ou conforto, e que a burocracia é uma das formas mais sutis e eficientes de dominação. “A burocracia é o governo de ninguém, e, portanto, talvez o mais tirânico de todos.” A verdadeira liberdade, como ato de independência e não como simples ausência de grilhões, não pode ser administrada, muito menos concedida, por políticas paternalistas ou por um Estado tutor. A democracia plena exige um Estado limitado, transparente e controlado pela sociedade civil, e não o contrário. Quando o Estado cresce demais e passa a ditar os termos da liberdade, resta ao cidadão lembrar a lição de Étienne de La Boétie, em seu Discurso da Servidão Voluntária: “Resolvi apenas fazer-vos compreender que, para que deixeis de ser escravos, basta que não queirais mais sê-lo.”.

A frase que foi pronunciada:

“O país estava em perigo; ele estava colocando em risco seus direitos tradicionais de liberdade e independência ao ousar exercê-los.”

Joseph Heller, no livro Catch-22

História de Brasília

A 22 de novembro do ano passado, o sr. Raniere Mazzilli promulgou a resolução 63, que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados em diversas partes, e criou, nessa oportunidade, a Comissão Permanente do Distrito Federal. (Publicada em 8/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Diz-se que certas plantações prosperam mesmo em solos áridos, desde que bem irrigadas — mas há de se observar quem recebe a água. Em tempos de escassez, enquanto lavouras inteiras secam sob o sol impiedoso, há sempre um espantalho no meio do campo, robusto e muito bem alimentado. Dizem que ele serve para proteger, mas há quem suspeite que sua fome é insaciável.

Setembro passou e, com ele, veio a notícia de mais um recorde de “colheita”. Os celeiros estatais encheram como nunca, e houve quem comemorasse o feito como uma epopeia fiscal. Foi dito que jamais se viu tanto grão arrecadado em tão curto tempo. Mas o agricultor comum, aquele que planta no braço e colhe no suor, não parece ter participado da festa.

Num campo onde a responsabilidade pela terra foi trocada por planos mirabolantes de fertilização ideológica, o que se planta hoje são ilusões e o que se colhe amanhã são déficits. A abundância nas mãos do espantalho não reflete, infelizmente, a fartura no prato do povo. E quando a balança pesa para um lado só, a própria terra geme.

O curioso é que, mesmo com as cestas cheias de tributos, os armazéns nacionais continuam no vermelho. A explicação, segundo os que tudo sabem e nada explicam, seria o custo inevitável de manter o campo em “progresso”. O detalhe incômodo é que o progresso insiste em não chegar. Pelo contrário: o vento sopra mais frio, os insumos encarecem, e o povo recorre a velhas técnicas de sobrevivência — como plantar em silêncio, negociar sem recibo, e manter distância dos fiscais do espantalho. Números bem projetados nunca mentem. Mas podem ser ignorados, distorcidos, ou simplesmente ridicularizados. Afinal, já se tornou moda ajustar a lógica às crenças, e não o contrário. Por isso, quando o relógio econômico atrasa, dizem que é o tempo que está errado.

Enquanto isso, milhões de pequenos lavradores estão em dívida com o mercado, com o banco, com o vizinho — e até com o próprio guarda-roupa. A inadimplência atinge patamares tão vastos que, se fosse terra, seria um país. Sem crédito e sem chão firme, o consumo mingua, a produção trava, e o país parece girar num moinho vazio.

Há rumores de que o próximo ciclo será ainda mais severo. Mas os homens da enxada, que há muito deixaram de acreditar em promessas de safra farta, já tratam de construir abrigo com o que têm. E cada vez mais gente prefere plantar fora do campo oficial, longe dos olhos sempre atentos e da mão sempre estendida do espantalho.

É verdade que todo sistema de cultivo precisa de regras. Mas quando o imposto sobre a semente é maior do que o valor da colheita, não é difícil entender por que tanta gente larga a terra. A competitividade evapora como orvalho ao meio-dia, e os frutos que sobram não encontram mercado que os valorize. O Brasil, um pomar de riquezas naturais, torna-se pálido diante da concorrência estrangeira — sufocado, não por pragas, mas por sua própria condução.

No fim dessa estrada poeirenta, a desigualdade brota como erva daninha. E onde há fome e desesperança, a violência cresce como mato entre os paralelepípedos. Não é magia, nem surpresa: é só a velha e previsível consequência do descuido com a terra, da ganância do espantalho e da crença cega de que números são ideológicos. A colheita foi farta — para alguns. Para os demais, restam as migalhas e o silêncio.

A frase que foi pronunciada:

“A política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todo lugar, diagnosticá-los incorretamente e aplicar os remédios errados.”

Groucho Marx

ID

Dessa vez, os parlamentares estavam discutindo a lei que estende, para todas as pessoas com deficiência, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre a aquisição de automóveis. Autoria do senador Romário e relatoria do senador Esperidião Amin. Enquanto isso, o senador Marcos Rogério indagou a razão de seu voto não ter sido contabilizado. O senador Omar Aziz apontou que era a digital, o problema. Deve ter desgastado um pouco, disse o senador Marcos Rogério olhando para o dedo.

Delegados

Antes da leitura de uma PEC, a então senadora Simone Tebet prometeu não tocar mais a campainha que interrompia os oradores. Havia muita gente desrespeitosa na sessão. Prontamente, o senador Esperidião Amin apontou para o Major Olimpio e o Senador Alessandro. “Eles são delegados! Podem resolver!” O senador Alessandro buscou mais um. “Contarato também.” Delegado é o que não falta por aqui. Arrancaram risadas de um ambiente pesado.

História de Brasília

O DAC cortou uma frequência da saída para São Paulo. É a linha mais barata (45% de desconto), que passará a ter somente três voos por semana. A Real, entretanto, com o mesmo equipamento, tem sete voos semanais. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há países onde a política se parece menos com um pacto social e mais com um teatro repetido: os atores não mudam, os cenários se deterioram e a plateia já nem aplaude. Em uma dessas nações vizinhas, marcada por décadas de improviso institucional, surgiu, recentemente, uma voz dissonante. Um personagem que não saiu do camarim habitual da política, mas dos bastidores da crítica radical. Sua retórica era direta, sua proposta, disruptiva: o palco precisava ruir para que se pudesse construir um novo espaço de representação.

Ele começou sua reforma por onde poucos ousam: pela simbologia do poder. Disse, com franqueza desconcertante, que ninguém representa mais do que aquele a quem representa. Como num mercado, o derivativo não pode valer mais do que o ativo. Ou seja, o político não pode custar mais caro do que o povo que o sustenta. Essa máxima — simples, porém subversiva para certos círculos — tornou-se eixo de sua proposta. Redefiniu a lógica do serviço público como um espaço de responsabilidade, e não como um pedestal.

Ao observarmos o que se passa por lá, é difícil não notar o abismo entre aquele movimento de enxugamento institucional e outras realidades onde o Estado se agiganta não para amparar, mas para dominar. O novo dirigente iniciou cortes drásticos: ministérios fundidos ou extintos, contratos revistos, subsídios revogados. A máquina pública deixou de ser monumento de privilégios para ser submetida à regra do equilíbrio. Um ajuste fiscal profundo foi aplicado, com cortes em obras, cargos e repasses que, por anos, serviram a interesses cruzados.

Não se trata de um simples programa de contenção de gastos, mas de uma tentativa de refundar o edifício institucional sobre bases menos clientelistas. E, curiosamente, é justamente isso que tem causado escândalo. Porque, onde se havia normalizado o excesso, a austeridade soa quase como heresia. O desconforto que essas mudanças têm provocado é, em si, revelador: expõe a dependência de muitos grupos à gordura do Estado.

Entre os alvos, estão estruturas sindicais que, por muito tempo, funcionaram como satélites de poder, mais interessados na perpetuação de sua influência do que na defesa do trabalho real. Há quem veja, nesse embate, ecos de outras geografias: sistemas onde o sindicalismo se tornou braço de partidos, e os partidos, extensões de projetos pessoais. O paralelo não é forçado. O líder vizinho reconheceu essas estruturas como parte da engrenagem que emperrou seu país e propôs reformas para flexibilizar, modernizar e desburocratizar relações de trabalho.

No plano simbólico, cortou também regalias históricas: pensões especiais, carros oficiais, gabinetes inchados. Propôs que o erro político deixasse de ser custo social e passasse a ser ônus individual. Ou seja: quem erra, paga. Como em qualquer outra profissão. Isso, claro, desafia o pacto informal da impunidade, que vigora em muitas democracias capturadas por seus representantes. Afinal, exigir do político o mesmo sacrifício que se exige do cidadão comum é, para muitos, uma afronta.

O mais curioso, porém, é que essa nova liderança não se vende como herói. Seu discurso é o do sacrifício, não da redenção. Seu projeto não é a conciliação de forças, mas o enfrentamento direto das distorções. Isso lhe rendeu inimigos poderosos, resistência parlamentar e uma tempestade midiática. Mas também lhe garantiu apoio popular entre aqueles que, cansados da linguagem pasteurizada da política tradicional, encontraram nele um eco de suas próprias frustrações.

Há muito a ser provado, e o caminho está longe de ser pacífico. As medidas são duras, e os efeitos sociais podem ser profundos. Mas ignorar o diagnóstico seria perpetuar o colapso. A crise daquele país não começou com esse governo; ela foi gestada por décadas de populismo fiscal, aparelhamento institucional e desprezo pela responsabilidade. O novo dirigente apenas decidiu não fingir mais que não vê.

Enquanto isso, em outros cantos, a lógica se mantém invertida. O Estado continua a crescer enquanto os serviços públicos encolhem. Os representantes se isolam em suas fortalezas burocráticas, enquanto a população se debate com a ineficiência. E as reformas estruturais continuam sempre “para depois”, como se houvesse tempo eterno para resolver o insustentável.

O que acontece ali — nesse vizinho barulhento e em convulsão — é, talvez, o prenúncio do que outros também terão de enfrentar. Porque o modelo da abundância política em tempos de escassez social chegou ao seu limite histórico. E quando o leão já não defende o rebanho, mas o devora, os cordeiros — mais cedo ou mais tarde — deixam de confiar no cercado.

A frase que foi pronunciada:

“Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente.”

Sócrates

História de Brasília

A Universidade de Brasília solicitou ao IAPI e êste à Novacap para que sejam abertas fossas “provisórias” para os blocos 4 e 7 da superquadra 305. Nada mais absurdo. Ou muda tudo ou não deve haver privilégio em detrimento de outros. (Publicada em 05.05.2025)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

No século 21, apresenta-se a nós a figura do deep state (estado profundo), como sendo a formação de setores dentro do Estado e do governo que atuam para influenciar a adoção de políticas públicas por meio do uso do dinheiro público sem que, para isso, tenha jurisdição ou qualquer outro mecanismo transparente que informe a nação sobre sua existência e o que vem realizando à sombra da Constituição e das leis.

Como um governo paralelo, o deep state age longe do noticiário e, normalmente, usa de seu poderio para influir politicamente dentro e fora de suas fronteiras, provocando queda e ascensão de presidentes. O deep state prejudica a democracia interna e externa ao agir sem controle, colocando a questão da liberdade individual, cada vez mais, como uma utopia distante.

Não restam dúvidas de que esse novo fenômeno possa mudar totalmente nosso conceito atual do que seja democracia ou cidadania, uma vez que o Estado passa a sofrer influência de setores internos que, muitas vezes, contrariam frontalmente o desejo da maioria da população, que nada sabe sobre sua existência.

Conceitualmente, deep state é utilizado com frequência para descrever uma suposta estrutura paralela, dentro do aparato estatal, que atua à margem da legalidade e da transparência institucional, influenciando decisões de governo sem controle democrático ou supervisão pública. Embora a ideia carregue um peso conspiratório em muitos discursos, há elementos concretos que merecem análise séria, sobretudo no contexto da erosão da confiança pública nas instituições democráticas.

Esse termo ganhou força nos estudos políticos e nas discussões públicas após eventos, como o escândalo Irã-Contras nos EUA, e é amplamente associado ao funcionamento de burocracias permanentes, agências de inteligência, forças armadas e setores da elite econômica e midiática que manteriam poder mesmo com mudanças de governo. Em alguns países, como Turquia e Egito, a ideia de um deep state se mostrou menos alegórica e mais concreta, com militares e serviços secretos operando de forma autônoma, inclusive contra o governo eleito.

Nos Estados Unidos, por exemplo, agências como a CIA, a NSA ou o FBI foram acusadas de operar com alto grau de independência e, em determinados momentos históricos, de interferir na política externa e interna sem supervisão efetiva do Congresso ou do Judiciário.

No contexto global, há evidências de operações de desestabilização de governos estrangeiros, como no Irã (1953), Chile (1973) e, mais recentemente, em países do Oriente Médio. Tais ações são justificadas como estratégias de segurança nacional, mas levantam sérias questões éticas e democráticas. Um dos pontos centrais da crítica ao deep state é a ausência de accountability, ou seja, de mecanismos de prestação de contas. Em democracias consolidadas, é esperado que os órgãos do Estado estejam sujeitos a controles institucionais — do Legislativo, do Judiciário e da sociedade civil. Quando estruturas passam a operar fora dessas balizas, há um claro desvirtuamento do pacto democrático. Contudo, é preciso cuidado ao usar o termo indiscriminadamente. Em muitos casos, o rótulo de deep state serve para desacreditar instituições legítimas ou justificar perseguições políticas.

Governos autoritários, por exemplo, costumam usar essa narrativa para enfraquecer Judiciários independentes, imprensa livre ou órgãos de investigação. A crítica final do seu texto aponta para um ponto sensível: a liberdade individual. O uso de tecnologias de vigilância, repressão de dissidências internas e manipulação da opinião pública é mecanismo que, se empregado por entidades fora do controle democrático, realmente coloca em risco direitos fundamentais.

A vigilância em massa, como revelada por Edward Snowden, mostra que, mesmo em democracias ocidentais, os limites entre segurança e liberdade têm sido tensionados. A questão que nos interessa é saber qual a extensão e a atuação do Estado profundo no governo e na máquina pública brasileira. Quem são seus protagonistas? Quanto custa esse governo paralelo aos cofres públicos? Perguntas e respostas suspensas no ar.

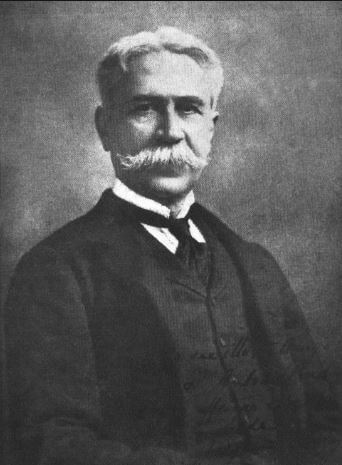

A frase que foi pronunciada:

“No fundo, só há duas políticas: a política de governo e a política de oposição.”

Joaquim Nabuco

História de Brasília

Não tenho interesse em agradar a classes ou a pessoas. Temos procurado informar os leitores sobre o que ocorre na cidade, e sempre procuramos reproduzir nesta coluna a repressão dos acontecimentos de Brasília. (Publicada em 3/5/1962)