Tag: #Democracia

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não são poucos os historiadores que concordam com a máxima de que “o povo, em história, é uma porção de ninguém”. No livro The phantom public (O público imaginário), do jornalista Walter Lippmann, publicado em 1925 e que se firmou como uma obra clássica, esse tema volta com força total. No livro, Lippmann afirma que o público, nas democracias de massas, é não só uma ilusão, como é um mito e um fantasma. O motivo, segundo ele, é que o cidadão comum não consegue compreender a complexidade dos eventos políticos, vivendo em um “pseudo-ambiente de narrativas fabricadas”. Da mesma forma, a capacidade do público de vir a intervir diretamente na gestão pública é, para o autor, bastante questionável. “O público vê o governo como um problema técnico-administrativo, não como uma deliberação democrática constante”. Mesmo o eleitor é visto como uma espécie de espectador impotente.

Apesar da visão pessimista, o livro se tornou um pilar da teoria política e, mais incrível, parece descrever a sociedade atual, hiperconectada e, ao mesmo tempo, longe da realidade. De fato, o diagnóstico formulado por Walter Lippmann permanece inquietantemente nos dias atuais. O que parecia um alerta teórico do início do século 20 tornou-se, no século 21, uma descrição empírica do cotidiano político global. A premissa de Lippmann não é que o povo seja irrelevante, mas que sua participação efetiva é mediada por filtros que condensam complexidades em símbolos manejáveis. Em seu tempo, esses filtros eram jornais, líderes partidários e campanhas impressas; hoje, são plataformas digitais, algoritmos e máquinas de comunicação política capazes de segmentar audiências com precisão cirúrgica.

A promessa de hiperconexão ampliou o acesso à informação, mas não eliminou a assimetria cognitiva entre a complexidade dos sistemas políticos e a capacidade individual de compreendê-los em profundidade. Ao contrário, a multiplicação de estímulos e a velocidade da circulação de conteúdos intensificaram o fenômeno que Lippmann descreveu: a opinião pública formada por imagens e slogans.

Essa dinâmica não é neutra. Governos, movimentos e corporações aprenderam a operar no nível simbólico com notável eficácia. O caso da britânica Cambridge Analytica tornou-se emblemático ao revelar o potencial de microssegmentação comportamental no direcionamento de mensagens políticas. A lógica é simples e poderosa: em vez de persuadir um público homogêneo, molda-se a narrativa para perfis psicológicos específicos, reforçando predisposições e atenuando dissonâncias. O cidadão deixa de ser interpelado como participante de uma esfera pública comum e passa a ser tratado como um conjunto de traços comportamentais, suscetível a estímulos personalizados. O resultado é uma opinião pública fragmentada, na qual consensos são mais difíceis, e percepções divergentes coexistem sem diálogo efetivo.

Temos exemplos eloquentes de lideranças que exploram esse terreno simbólico. A comunicação direta por redes sociais, adotada por figuras da política, redefiniu a mediação tradicional da imprensa. Ao falar “sem intermediários”, o líder parece reduzir a distância entre governante e governado. Na prática, porém, estabelece um circuito de mensagens de alto impacto emocional, com forte capacidade de mobilização identitária. A política torna-se espetáculo contínuo, no qual a verificação factual perde espaço para a adesão afetiva. O público, nesse cenário, oscila entre plateia e tropa, reagindo a estímulos que organizam o mundo em narrativas morais simples.

No Brasil, essa lógica encontra terreno fértil em um histórico de desconfiança institucional e desigualdades informacionais. Quando a realidade administrativa, complexa por natureza, é traduzida em enredos de fácil assimilação, a deliberação pública tende a ceder lugar à performance política. O debate sobre políticas públicas passa a ser substituído por disputas de enquadramento: quem define a narrativa, define o campo do possível. A consequência é a redução do cidadão a um papel reativo, convocado a aplaudir ou rejeitar, raramente a deliberar com base em informações completas.

O “fantasma” de Lippmann não é a ausência do povo, mas sua presença esvaziada de agência substantiva. Obras posteriores aprofundaram esse diagnóstico. A tradição crítica que analisa propaganda, fabricação do consenso e economia da atenção converge para a ideia de que a esfera pública é um espaço disputado por atores com capacidades desiguais de produzir visibilidade. Em ambientes digitais, essa disputa é intensificada por métricas de engajamento que privilegiam o conteúdo mais polarizador. A arquitetura das plataformas incentiva a simplificação e a dramatização, reforçando bolhas de percepção. Assim, o pseudo-ambiente não é apenas um subproduto da mediação; ele se torna um ecossistema autônomo, com regras próprias de relevância e circulação.

Governos que dominam essa gramática simbólica conseguem governar também no plano das percepções. Políticas complexas podem ser apresentadas como soluções instantâneas; fracassos podem ser reconfigurados como vitórias narrativas; opositores podem ser reduzidos a caricaturas. O risco, como advertia Lippmann, é que a política deixe de ser um processo de deliberação informada para se tornar um teatro de representações no qual o público participa como espectador mobilizado. Isso não implica fatalismo. Onde a realidade é substituída por imagens convenientes, a cidadania torna-se um simulacro. Recuperar sua densidade é o imperativo que define o futuro das democracias.

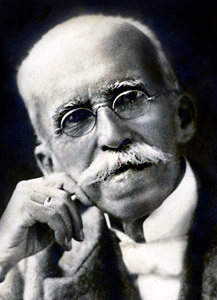

A frase que foi pronunciada:

“Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo.”

Rui Barbosa

História de Brasília

Dos depoimentos na Comissão de Inquérito da Novacap, a imprensa teve notícia somente do que foi feito pelo deputado Ademar da Costa Carvalho, e isso mesmo porque êle desfruta de imunidade parlamentar. (Publicada em 15/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Parecia que o Brasil atravessava uma dessas horas em que a política deixa de ser apenas disputa institucional e se transforma em atmosfera, em tensão espalhada pelas ruas, em sensação quase física de que algo, no centro do poder, se aproximava de um ponto irreversível. Aconteceu na capital federal, que era apenas um palco condensado de pressões, boatos, reuniões fechadas, sirenes morais e expectativas contraditórias. Mais do que uma instalação que abrigava autoridades, o local convertia-se num símbolo sitiado, cercado por vozes que exigiam, por um lado, a renúncia imediata, e por outro, a permanência obstinada de alguém, que para milhões, ainda representava o Estado protetor e o pai político de uma era.

A crise não surgira do nada, nem era fruto exclusivo de um episódio isolado, embora um evento em si catalisava como faísca em terreno saturado. Poderia ser qualquer evento, mas esse episódio desencadeou um processo de corrosão acelerada. Era a prova do descontrole e violência nos subterrâneos do poder que alimentou a certeza de que o governo havia perdido a legitimidade moral para continuar. A oposição intensificava sua ofensiva, e setores militares, inquietos, falavam abertamente em ruptura, num cenário em que a democracia brasileira, ainda jovem e frágil, parecia sempre caminhar sobre gelo fino.

Naquele dia anterior, os jornais já não escondiam o tom de ultimato. Redações fervilhavam. Repórteres se acotovelavam, tentando captar sinais mínimos, uma janela que se abrisse, um carro oficial que saísse, um ministro que entrasse apressado. Muitos testemunhos posteriores insistiriam na mesma impressão, a de que autoridades estavam tomadas por um silêncio incomum, como se o centro do poder tivesse se tornado uma sala de espera da História. Um funcionário, citado em memórias e entrevistas, descreveu os corredores “mais longos do que nunca”, passos abafados, e a sensação de que ninguém falava alto, como se cada palavra pudesse precipitar um desfecho.

Segundo pessoas próximas, aquela autoridade apresentava-se abatida, mas não derrotada no sentido convencional. Havia nele, como declarou a filha, uma mistura de cansaço e lucidez, a percepção de que não se tratava apenas de um governo em crise, mas de um projeto político sob ataque, e de uma disputa mais ampla sobre o papel do Estado e do povo. Os relatos indicavam que ele passava horas ouvindo relatórios, recebendo auxiliares, conversando com ministros, e recusando-se a aceitar, sem resistência, a ideia de renúncia. A palavra renúncia, ali, não era um gesto administrativo, mas uma capitulação simbólica, e talvez, por isso, parecesse carregar nos ombros não apenas o peso de um mandato, mas o de uma era inteira.

O ambiente militar era particularmente sensível. Generais e oficiais discutiam abertamente a necessidade de afastamento, e circulavam exigências formais para que se retirasse, sob pena de medidas mais duras. Um dos elementos mais dramáticos daquela véspera era precisamente essa suspensão institucional, pois o país não sabia se amanheceria com uma solução negociada, com uma deposição ou com um colapso. A democracia brasileira, naquele instante, parecia depender de conversas noturnas, de telefonemas discretos, de encontros reservados, e essa fragilidade estrutural produzia um medo difuso, sentido tanto nas elites quanto nas ruas.

Nas ruas, contudo, a percepção era ambígua. Não se tratava de um povo uniformemente mobilizado, mas de uma sociedade dividida entre o apoio visceral e o desgaste acumulado. Trabalhadores lembravam as conquistas e o viam como alguém perseguido pelos mesmos setores que sempre resistiram à inclusão. Uma costureira entrevistada anos depois por pesquisadores do período resumiu a emoção popular com simplicidade contundente, “queriam tirar o homem que olhava pelos pobres”. Ao mesmo tempo, setores urbanos de classe média, influenciados pela retórica moralizante da oposição, repetiam que o governo estava cercado de corrupção e violência, e que a permanência seria insustentável.

Foi o jornalista que conviveu de perto que descreveu o clima de tragédia anunciada, como se todos soubessem que a crise já ultrapassara o campo do possível retorno. Relatou que o chefe compreendia a solidão do poder, e que parecia cada vez mais consciente de que seus adversários não buscavam apenas sua saída, mas sua humilhação histórica. Esse componente, frequentemente subestimado, é essencial para entender a atmosfera da véspera, pois o drama não era apenas político, mas profundamente psicológico, um homem acuado não apenas por forças externas, mas por uma narrativa que pretendia transformá-lo em vilão absoluto ou em obstáculo a ser removido.

Claro que os ministros se dividiam. Alguns defendiam a resistência, outros sugeriam concessões, outros, ainda, tentavam construir uma saída intermediária. Mas a própria ideia de saída intermediária parecia evaporar, porque a crise se alimentava de radicalização. A oposição não queria acordos, queria o fim. Parte dos militares não queria transição, queria ruptura. Por sua vez, ele parecia recusar o papel que simplesmente abandona a cadeira sob pressão. O impasse, portanto, não era técnico, era existencial.

Naquela véspera, o Brasil vivia uma espécie de vertigem institucional. As conversas em cafés, os murmúrios nos transportes coletivos, as manchetes, tudo parecia anunciar que o dia seguinte não seria comum. Uma testemunha, citada em crônicas posteriores, disse que “a capital estava com cara de domingo triste”, mesmo sendo dia útil, como se a cidade pressentisse que a política, quando chega ao limite, deixa de ser debate e se torna destino.

O cenário, portanto, era de cerco, não apenas aquela autoridade, mas ao próprio significado do Estado. Era amado e odiado, símbolo e contradição, estava no centro de uma tempestade que misturava moralismo, luta de classes, disputa geopolítica, ressentimentos militares e expectativas populares. Naquele último dia inteiro, antes do fato que mudaria o curso da República, o país parecia suspenso, como se respirasse com dificuldade, aguardando o instante em que a História, impaciente, finalmente se imporia.

Que espécie de obstinação nos impede de olhar para a História e reconhecer nela o aviso necessário para não repetirmos, uma vez mais, os mesmos erros?

Era o dia 24 de agosto de 1954, por volta das 8h30 da manhã. Getúlio Vargas estava no seu quarto no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil.

A frase que foi pronunciada:

“Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira. A Pátria não é capanga de idiossincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina, em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

Ajuda e Campanha do Cobertor. Há muita criança com frio, sem agasalho, em Brasília. (Publicada em 15.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A frase segundo a qual o Estado nunca tolerou rivais funciona como chave interpretativa para compreender a forma como se estruturam, historicamente, as relações de poder e a relação do indivíduo com a autoridade pública. Não se trata de mera provocação teórica, mas de uma constatação repetida em diferentes momentos da história ocidental: sempre que o Estado se sente ameaçado ou desafiado pela emergência de instituições independentes, a sua reação imediata é expandir mecanismos de controle, vigilância e regulação. Esse movimento, que vai do monopólio da força à imposição de códigos normativos cada vez mais intrusivos, tende a sufocar a pluralidade institucional que deveria sustentar uma sociedade madura. Sob essa lógica, comunidades locais, igrejas, associações civis, empresas privadas, famílias e até o próprio indivíduo passam a ser vistos como potenciais competidores, e não como componentes essenciais de uma ordem social saudável, capaz de equilibrar liberdades com responsabilidades.

O fenômeno torna-se ainda mais evidente num contexto em que o liberalismo, não como slogan, mas como tradição filosófica e prática de limitação do poder, é tratado com desconfiança ou como inimigo a ser anulado. O liberalismo, com todas as suas limitações e contradições ao longo dos séculos, sempre serviu como barreira contra as tendências expansivas do Estado, oferecendo um conjunto de princípios orientados à proteção da autonomia individual, da propriedade privada, da livre associação e da independência das esferas civil e econômica. Não surpreende, portanto, que regimes ou governos hostis a esses valores tenham promovido, ao longo da história, a concentração de poder em níveis incompatíveis com a convivência democrática. O repertório de adversários é conhecido: mercantilismo, absolutismo, socialismo autoritário, imperialismos de diversas naturezas, protecionismos sufocantes e até práticas moralmente indefensáveis, como a escravidão. Todas essas estruturas, embora distintas entre si, compartilham uma raiz comum: a crença de que o Estado deve prevalecer sobre o cidadão e que a liberdade, quando existe, é concessão, e não direito.

A carga tributária opressiva, que recai especialmente sobre empresas produtivas e famílias, é apenas um dos sintomas mais visíveis desse processo. A cada novo conjunto de normas, decretos ou regulações, o Estado brasileiro reafirma uma tendência crônica de considerar o empreendedor como adversário, e não como parceiro no desenvolvimento nacional. A burocracia sufocante, aliada a um sistema judicial que frequentemente legitima decisões intervencionistas, aprofunda um ambiente de insegurança jurídica que afasta investimentos e desestimula a iniciativa privada. Essa lógica perpetua um ciclo perverso no qual o Estado, incapaz de garantir eficiência mínima em áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura, insiste, paradoxalmente, em reclamar para si ainda mais funções, mais recursos e mais poder.

Ao mesmo tempo, observa-se, no campo político, um discurso cada vez mais hostil à crítica, à divergência e à própria ideia de oposição. A democracia, para prosperar, exige espaços de contestação, circulação de ideias, pluralidade de vozes e instituições capazes de limitar o poder, sejam elas parlamentares, judiciais, mediáticas ou civis. Quando essas barreiras começam a ser enfraquecidas, seja por meio de estratégias de intimidação, seja pelo uso seletivo de órgãos estatais para fins políticos, instala-se uma atmosfera de medo e autocensura que lembra mais regimes de exceção do que repúblicas democráticas. Esse tipo de ambiente, já alertado por analistas internacionais, acende sinais de alerta sobre a saúde institucional do país e coloca o Brasil no radar de nações preocupadas com o avanço global das tendências liberais.

Não há o que discutir sobre a necessidade de políticas públicas robustas, mas sim a transformação do Estado em um agente que se autopromove a guardião exclusivo do bem-estar social, desconsiderando a importância das redes comunitárias, do capital social e das iniciativas privadas que, em democracias sólidas, colaboram para um equilíbrio saudável entre solidariedade e autonomia.

A preservação de liberdades é a verdadeira base do progresso, da inovação, da justiça e da dignidade humana. Em tempos de crescente preocupação internacional com o risco de deriva autoritária em diversas partes do mundo, reafirma-se a urgência de um debate honesto e profundo sobre os rumos do país. A defesa da liberdade não é uma bandeira partidária, mas um compromisso civilizatório. Ignorá-la, relativizá-la ou subordiná-la a agendas de ocasião é abrir caminho para um Estado que, incapaz de tolerar rivais, passa a considerar seus próprios cidadãos como obstáculos e não como fundamento de sua existência. O futuro democrático do Brasil depende da capacidade de reconhecer esse risco e de reafirmar que a função do Estado é servir, não dominar.

A frase que foi pronunciada:

“Eu acreditava muito nos mecanismos governamentais, mas eles têm células cancerígenas que crescem incontrolavelmente. Há algo de doentio na máquina estatal. A experiência de jovem me tornou cético para as reais possibilidades do Estado.”

Roberto Campos

História de Brasília

A Festa do Candango, que alcançou tanto êxito no ano passado será realizada também êste ano, nos dias 29 e 30 de junho e primeiro de julho. O local, como o IAPI está ajardinado, será transferido para o IAPETC. (Publicada em 12.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Daqui a um ano, em 4 de outubro de 2026, o país voltará às urnas para um pleito geral que, dificilmente, será um simples ato rotineiro. Na verdade, analistas políticos convergem para a conclusão de que esse será um ano que entrará para a história da democracia brasileira; não por acaso, mas porque um conjunto de variáveis se combina para torná-lo complexo, instável e possivelmente decisivo para os rumos institucionais, sociais e econômicos da nação.

Primeiro, há a extrema polarização política que marca o panorama atual. Já nas eleições municipais de 2024, o país assistiu a um jogo em que o eixo tradicional entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro pareceu perder alguma centralidade ainda que as facções à direita e à esquerda continuem fortíssimas. Segundo a imprensa independente, os resultados deixaram claro que o “centro” político captou força e que o eleitorado busca alternativas, mas não rompeu de vez com a divisão estrutural direita-esquerda.

Debates públicos prometem visibilidade sobre a ausência de um comprovante físico impresso durante as eleições, assunto que alimenta dúvidas sobre auditagem, publicidade e transparência. Segundo a Freedom House, no Brasil, há um “vibrante”, mas também “frágil” debate público, e as armas digitais constituem uma fonte relevante de interferência ou desinformação. Três variáveis merecem destaque especial. Legitimidade e confiança institucional: quando parcela expressiva do eleitorado questiona se as urnas ou a contagem podem ser “auditadas”, o sistema perde força para exercer sua função pacificadora. Estrutura partidária e fragmentação política: com dezenas de partidos, coligações efêmeras, “troca-troca” de partidos por parte dos parlamentares e governabilidade comprometida, cresce a instabilidade e Contexto socioeconômico adverso. O país vive ainda os efeitos da pandemia, a inflação persiste, o desemprego e informalidade são elevados, e o eleitorado está menos disposto ao risco. Um cenário econômico frágil gera maior volatilidade política, e quem confia que o “sistema eleitoral dê conta” tende a reagir com ceticismo.

Dessa conjunção resulta que o pleito de 2026 será menos um rito previsível e mais um momento de inflexão. A polarização não se limitará à direita vs esquerda: haverá disputa por narrativas, por controle da comunicação, por definir quem tem voz e quem se sente excluído.

É nesse contexto que se impõe, com urgência, uma reforma política profunda. Reformar não significa apenas trocar partidos, mas repensar como representamos, como elegemos e como garantimos que o resultado seja aceito por todos e, porque não, como viabilizar o recall do voto dado a quem promete e não cumpre.

Auditoria externa das urnas e contagem pública transparente, se queremos que a paz social dependa da aceitação do resultado, não basta que o TSE e as zonas eleitorais façam tudo “por trás das cortinas”: é preciso que o cidadão e a sociedade possam ver, tocar, entender os mecanismos. Reformar o sistema partidário e as coligações, diminuir a proliferação de partidos, tornar obrigatória a fidelidade partidária, limitar troca-partido pós-eleição; garantir que os partidos assumam compromissos reais perante os eleitores e que não se transformem em meros expedientes de poder. Regular fortemente a propaganda eleitoral digital, redes sociais, uso de IA, micro-segmentação; já vimos que o terreno digital virou campo de batalha, e sem regras claras e fiscalização eficaz os riscos de “efeito caixa preta” e de manipulação se tornam evidentes.

Se o 4 de outubro de 2026 for disputado sob nuvens de dúvida, com contestações à legitimidade em curso, há sério risco de convulsão, não necessariamente de um golpe clássico, mas de erosão lenta da confiança democrática e de crise recorrente pós-eleitoral. Não se trata de ser “catastrófico” por hábito, mas de realista frente à conjuntura.

2026 será um momento de tensão, risco e oportunidade. Risco, se mantivermos o sistema como está, sem reformas, alimentando incertezas, ficando à mercê de narrativas de fraude ou de veto institucional. Oportunidade, se aproveitarmos para modernizar a representação, reforçar a confiança, aprimorar transparência e fazer desse pleito um legado de fortalecimento da democracia. Em última instância, a pergunta é esta: queremos mais uma eleição onde a sociedade volte à normalidade ou um momento de ruptura de confiança democrática? A reforma política, o voto impresso conferível, a transparência eleitoral, a regulamentação da propaganda digital e a reconstrução da confiança institucional não são questões opcionais: são condição de sobrevivência democrática.

A frase que foi pronunciada:

“Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave.”

Carlos Drummond de Andrade

História de Brasília

Aqui estão os primeiros parlamentaristas: presidente, Hélio Marcos; Primeiro Ministro Domingos José, Vice 1o. Ministro Mário Jorge; ministro da Cultura, Dimer Camargo Monteiro; Ministro da Economia, Marcelo Magno de Oliveira Veloso; ministro da Presidência, Italo. Ministro da Divulgação, Rogerio Brant Martins. Chaves; ministro de Assuntos Sociais, Rui Lemos Sampaio; Ministro de Assuntos Missionários, Ivan de Oliveira Delforge; ministro de Assuntos literários, George Ney e presidente do Banco, Paulo Cesar Vasques. (Publicada em 11.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Do ponto de vista político e filosófico, o conceito de soberania é um dos mais complexos e centrais da teoria do Estado — e também um dos mais debatidos entre cientistas políticos, juristas e filósofos ao longo da história. Em essência, soberania designa o poder supremo e independente de um Estado de decidir sobre si mesmo e sobre os que vivem sob sua autoridade, sem estar sujeito a nenhuma instância superior. Mas esse conceito, que parece simples, ganhou contornos muito distintos conforme o tempo e o contexto histórico. A noção moderna de soberania surgiu no século XVI, com Jean Bodin, considerado o primeiro teórico a definí-la de forma sistemática. Para Bodin, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república — isto é, um poder que não reconhece superior na ordem temporal. Esse pensamento nasce em meio à crise do feudalismo e ao fortalecimento dos Estados Nacionais, que buscavam centralizar o poder nas mãos de reis e príncipes.

Durante séculos, a palavra soberania simbolizou, ao seu território e seu povo, um ideal nascido no berço do mercantilismo e consolidado com a formação dos Estados Nacionais no século XV. Do ponto de vista da ciência política, a soberania passou por uma profunda transformação com a globalização, o avanço das organizações internacionais e a interdependência econômica. Hoje, muitos cientistas — como Jürgen Habermas, Hannah Arendt e David Held — sustentam que a soberania já não pode ser vista como absoluta. Habermas, por exemplo, propõe o conceito de soberania comunicativa, segundo o qual o poder político deve emergir do diálogo racional entre cidadãos livres e iguais — um poder legitimado pelo consenso, e não pela força. Arendt, por sua vez, desconfiava da própria ideia de soberania como domínio, pois acreditava que a política verdadeira nasce da ação coletiva e da liberdade, não da imposição de autoridade. Para Held e outros teóricos do cosmopolitismo, a soberania hoje é compartilhada entre Estados, organismos internacionais, corporações e até movimentos sociais transnacionais.

O poder deixou de ser puramente territorial e passou a circular em redes de influência globais. Naquela época, soberania significava independência, autoridade e capacidade de decidir o próprio destino sem interferências externas. Era o alicerce da autodeterminação dos povos. Mas, passados mais de quinhentos anos, o conceito parece ter se esvaziado, especialmente quando observamos a realidade brasileira, onde o poder soberano do povo, em tese consagrado pela Constituição, parece diluído entre interesses políticos, econômicos e ideológicos. Hoje, no Brasil, a soberania tornou-se um discurso conveniente, manipulado conforme o interesse de quem ocupa o poder. Políticos, juízes e militares a evocam quando lhes convém, mas raramente em defesa autêntica da vontade popular. O cidadão comum, que deveria ser o verdadeiro soberano numa democracia, vê-se cada vez mais afastado das decisões fundamentais do país. As instituições, enfraquecidas pela polarização e pela perda de confiança, parecem servir mais a projetos de poder do que ao bem público.

A tensão é evidente. Washington observa com inquietação certos sinais vindos de Brasília: o avanço de políticas que flertam com o controle da informação, o cerceamento da imprensa, a criminalização de opiniões divergentes e a tentativa de domesticar o pensamento livre. A retórica da “defesa da democracia” vem sendo usada, ironicamente, para sufocar o próprio exercício democrático. A submissão travestida de pragmatismo revela uma contradição profunda: queremos ser soberanos, mas não temos coragem de sustentar o preço da soberania. É preciso resgatar o sentido original do termo. Soberania não é apenas o direito de um Estado sobre suas fronteiras, mas o dever de garantir que o povo, e não os interesses de elites ou potências estrangeiras, seja o verdadeiro condutor do destino nacional. Quando a liberdade de expressão é ameaçada, quando o debate público é censurado e quando a oposição é tratada como inimiga, a soberania deixa de ser um princípio para tornar-se uma farsa.

O Brasil precisa decidir de que lado está — não entre direita e esquerda, nem entre Norte e Sul —, mas entre ser um país verdadeiramente livre ou um território tutelado por ideologias e poderes que não nascem da vontade popular. Enquanto o cidadão for o último a ser ouvido, a soberania será apenas uma palavra bonita nas constituições e nos discursos oficiais, mas sem vida nas ruas, nas urnas e nas consciências. Em tempos em que a voz do povo é silenciada em nome da “ordem”, e a independência nacional é negociada nos bastidores, resta-nos recordar: um país sem soberania é apenas um cenário de conveniências; e um povo sem voz, por mais que vote, já não é dono do próprio destino.

A frase que foi pronunciada:

“O que, autocracia ou democracia, é realmente mais adequado à China moderna? Se basearmos nosso julgamento na inteligência e na capacidade do povo chinês, chegaremos à conclusão de que a soberania do povo seria muito mais adequada para nós.”

Sun Yat-sen

História de Brasília

Em vários eixos de acesso da W-3, os bueiros do DAE atingem, às vêzes, a mais de 30 centímetros de altura, no meio da pista, constituindo um sério perigo para o tráfego. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Observadores da cena internacional acreditam que o mundo caminha, nesta primeira metade do século XXI, para uma espécie de “socialismo de castas”, onde as elites cada vez mais empoderadas vão se eternizando no topo, com toda a espécie de direitos e privilégios, enquanto ao povo, essa histórica porção de ninguém, é dado como herança e destino um novo tipo de miséria, mais perniciosa e não menos desumana. Tanto a Europa como, no nosso caso, o Brasil assistem essa realidade advinda de um globalismo niilista, que vai, aos poucos, destruindo a democracia clássica em nome de uma falsa igualdade.

Trata-se aqui de reconhecermos uma realidade poderosa que sintetiza um sentimento crescente de que os valores democráticos clássicos, como liberdade, mérito, mobilidade social, estão sendo lentamente substituídos por um sistema autoritário disfarçado de justiça social. O que vemos aqui é um novo tipo de socialismo, mais adaptado ao nosso século e a um mundo superpopuloso e inquieto. A ideia de socialismo de castas expõe também uma contradição: em vez de eliminar desigualdades, o sistema as congela como deseja o globalismo.

O discurso da igualdade, quando instrumentalizado por elites políticas e econômicas globalizadas, acaba servindo como véu para manter seus privilégios intactos, enquanto impõe ao povo uma “igualdade na miséria”. Não se trata aqui do socialismo clássico, mas de uma versão tecnocrática, centralizadora, niilista — sem valores transcendentes, sem verdade, sem limites éticos, em que tudo é relativo, exceto o poder de quem já o detém. O que está posto aqui projeta para um futuro próximo o que é hoje, no presente, a realidade de países como a Venezuela.

Essa nova elite transnacional, formada por grandes corporações, organismos multilaterais e lideranças políticas, supostamente progressistas, defende uma ordem mundial onde o indivíduo é reduzido á estatística, o Estado nacional é esvaziado, e a cultura local é vista como obstáculo à padronização social e econômica. Isso constitui um niilismo poderoso que vai rompendo paulatinamente com qualquer base moral objetiva: tudo é permitido em nome de uma suposta e ilusória inclusão e progresso. É o progresso não para a melhoria na qualidade de vida da sociedade, mas que a arrasta literalmente para um mundo distópico e já sem esperanças.

Na Europa, o discurso igualitário avançou ao ponto de se tornar um instrumento de controle ideológico. Países como França, Alemanha e Suécia vivem crises internas com o multiculturalismo imposto, a erosão da cultura nacional e a criminalização do pensamento divergente. A promessa de igualdade e integração se transformou em zonas de exclusão social, guetos e insegurança. Além disso, a burocracia da União Europeia, distante da realidade dos povos, impõe regras ambientais, econômicas e culturais que favorecem grandes conglomerados e limitam a autonomia dos cidadãos comuns. Assim, a mobilidade social é engessada e a elite política permanece girando entre os mesmos nomes, partidos e interesses, numa pantomima ensaiada que vai, aos poucos, solapando a vida social, econômica e política como a conhecemos.

No Brasil, essa lógica se manifesta também de forma ainda mais perversa. Políticas públicas mal planejadas, sob o pretexto de “inclusão”, criam dependência estatal em vez de emancipação cidadã. O bolsa família é hoje um verdadeiro labirinto sem saída e que vai aprisionando o cidadão ao Estado. A elite política brasileira, muitas vezes aliada a ONGs internacionais e à grande mídia, perpetua sua influência sob o discurso de “representatividade” e “diversidade”, enquanto entrega a população a um sistema educacional falido, violência urbana crônica e oportunidades restritas. Tristes tempos esses em que o mundo e o homem vão perdendo sua identidade em nome de projetos que não são os seus.

Com essa nova realidade que vai se impondo, a meritocracia passa a ser demonizada como “elitista”, enquanto privilégios de castas burocráticas, como no caso de magistrados, políticos, altos funcionários seguem intocados. Cria-se, assim, um abismo intransponível: de um lado, uma elite protegida e globalizada; de outro, um povo sufocado, rotulado e manipulado. A destruição da democracia clássica, como a conhecemos, vai sendo posta de lado, como coisa do passado. A democracia clássica se baseava na alternância de poder, na liberdade de expressão, na igualdade perante a lei e no Estado de Direito. Tudo isso está sendo minado por esse globalismo niilista, que substitui o debate aberto por narrativas únicas, a autonomia nacional por tratados internacionais e o cidadão por uma massa homogênea de “clientes do Estado”.

Essa nova ordem se legitima por meio do medo, das pandemias, do clima e do discurso “de ódio” para justificar o controle crescente. O objetivo não é eliminar desigualdades, mas redistribuí-las de forma a manter a elite onde sempre esteve, blindada contra o povo e acima da lei. O mundo não caminha para uma igualdade verdadeira, mas para uma hierarquização disfarçada, onde a elite se apresenta como salvadora enquanto cristaliza seus próprios privilégios. A democracia só sobreviverá onde há liberdade real, e esta depende de pluralismo, responsabilidade individual e soberania. O desafio está lançado: ou resgatamos os fundamentos da civilização ocidental, com suas liberdades e limites, ou assistiremos à consolidação de um novo tipo de despotismo, tecnocrático, globalizado e sorridente, mais parecido com o mundo previsto por George Orwell em “1984”.

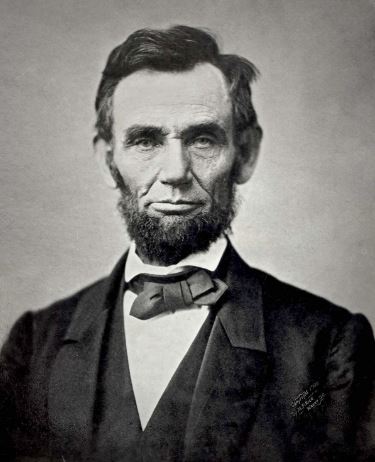

A frase que foi pronunciada:

“Você não pode escapar da responsabilidade do amanhã, fugindo dele hoje.”

Abraham Lincoln

História de Brasília

Como não haverá eleição no Distrito Federal, os próprios líderes se descuidaram do caso, e não procuraram apresentar , por êsse motivo, os nomes dos seus partidos. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

É possível ao Estado tornar-se mais forte do que a sociedade e ainda assim conservar a democracia em toda a sua plenitude? Eis, aqui, uma questão que muitos têm feito, na busca de entender o Estado contemporâneo e suas vertentes atuais. De cara, é preciso notar que, nessa nova situação, o governo vive em função do próprio governo e não em função do cidadão.

Miguel Reale (1910-2006) considerava que, no Brasil, o direito civil começou a morrer com o surgimento do direito administrativo, ao regular a dependência das pessoas em função do Estado e, mais modernamente, em função do governo. Essa questão toda atrai para si outra de igual importância para o entendimento da liberdade cidadã: o fenômeno do estatismo. Esse, por sua vez, é cria direta de outro fenômeno que veio para antepor mais dificuldades à liberdade e que, nesse caso, é representado pela burocracia estatal, exercida por indivíduos com laços estreitos com o governo. A burocracia tolhe nacos da liberdade, tornando o cidadão refém ou dependente do Estado e das vontades do governo.

Os estados atuais tornaram-se instituições sofisticadas e complexas, nas quais a liberdade passou a ser um simples detalhe, dependente de uma infinidade de regras que, ao fim e ao cabo, colocam a liberdade no fim de uma fila de exigências. A situação é simples quando se pensa que, quanto maior o Estado, menor é o cidadão, e pequena a sua chance de encontrar a liberdade. A verdade é que a união do Estado com o governo cria um outro elemento, representado por um retorno saudoso e nada saudável do despotismo ilustrado, em que as autoridades se sentem imbuídas da missão de recivilizar a sociedade, tornando-a palatável aos novos tempos.

Por outro ângulo, nesse caso, a liberdade induz os indivíduos a fugirem da dependência. Antigamente se dizia que “quem aluga seu traseiro, não senta onde quer”. A dependência, induzida por políticas do tipo paternalistas, é um dos entraves à liberdade e um indutor do despotismo. A liberdade é o que é, e não pode ser amenizada apenas por conquistas materiais. A liberdade, em si, é um ato de independência. Há casos, porém, nos quais a liberdade é fomentada apenas pelo medo da servidão, e isso, convenhamos, não é liberdade. Não há dúvidas de que essa é uma questão central e profundamente atual: é possível manter a democracia plena quando o Estado se sobrepõe à sociedade, tornando-se mais forte que ela?

Em A Democracia na América, Tocqueville alertava para o risco do que chamou de “despotismo suave”: um Estado que, em vez de oprimir de forma brutal, cuida dos cidadãos como um pai benevolente, mas infantiliza-os ao ponto de retirar-lhes a autonomia. “O soberano estende seus braços sobre a sociedade como uma rede de regras sutis e complicadas… Ele não quebra as vontades, mas as amolece, dobra e dirige; raramente força a agir, mas, constantemente, opõe-se a agir.” Para Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, o crescimento do Estado intervencionista leva, inevitavelmente, à perda das liberdades individuais. Ele via no planejamento centralizado uma ameaça à ordem espontânea da sociedade. Dizia ele: “Quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo planejar”.

A crítica de Hayek ao estatismo ecoa na observação de que o cidadão se torna aos poucos refém do próprio Estado. Isaiah Berlin, em sua clássica distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa, alertou para o risco de regimes que, em nome de uma liberdade “superior” (positiva), justificam a coação. Essa liberdade positiva, quando apropriada pelo Estado, pode levar ao autoritarismo. Ou seja: “A liberdade para o lobo é a morte para o cordeiro”. Essa frase ilustra como o poder estatal, ao tentar moldar a sociedade, pode sacrificar a liberdade de alguns sob o pretexto de proteger ou educar o coletivo, algo próximo do arcaico despotismo ilustrado.

Benjamin Constant, por sua vez, diferenciava a liberdade dos antigos (participação direta na política) da dos modernos (autonomia individual frente ao Estado). Para ele, “a liberdade é o direito de não ser submetido senão às leis, de não ser preso, nem detido, nem morto, nem maltratado de nenhum modo pela vontade arbitrária de um ou vários indivíduos”. Essa ideia reforça o ponto de que a liberdade é um valor em si, não uma concessão do Estado nem um subproduto do bem-estar material.

Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo, lembra que a perda da liberdade começa quando o cidadão troca sua autonomia por segurança ou conforto, e que a burocracia é uma das formas mais sutis e eficientes de dominação. “A burocracia é o governo de ninguém, e, portanto, talvez o mais tirânico de todos.” A verdadeira liberdade, como ato de independência e não como simples ausência de grilhões, não pode ser administrada, muito menos concedida, por políticas paternalistas ou por um Estado tutor. A democracia plena exige um Estado limitado, transparente e controlado pela sociedade civil, e não o contrário. Quando o Estado cresce demais e passa a ditar os termos da liberdade, resta ao cidadão lembrar a lição de Étienne de La Boétie, em seu Discurso da Servidão Voluntária: “Resolvi apenas fazer-vos compreender que, para que deixeis de ser escravos, basta que não queirais mais sê-lo.”.

A frase que foi pronunciada:

“O país estava em perigo; ele estava colocando em risco seus direitos tradicionais de liberdade e independência ao ousar exercê-los.”

Joseph Heller, no livro Catch-22

História de Brasília

A 22 de novembro do ano passado, o sr. Raniere Mazzilli promulgou a resolução 63, que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados em diversas partes, e criou, nessa oportunidade, a Comissão Permanente do Distrito Federal. (Publicada em 8/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Ainda não será para amanhã ou para futuro próximo que assistiremos nossas universidades públicas aceitarem em paz o pluralismo de pensamento. Foram décadas de esforço para uma convergência de opinião. A diversidade de ideias e, sobretudo, o respeito pelo pensamento do opositor ainda são tabus dentro de nossas instituições de ensino superior, onde parece imperar o dogmatismo e a estatização do pensar único e uniforme.

A uniformidade de debates e discussões vai contra o próprio sentido de universalidade do saber. É como dizem: quem acerta no centro do alvo, perde todo o entorno. É fato reconhecido que foram os centros de saber, onde havia a aceitação de uma miríade de ideias, que mais a ciência encontrou solo fértil para se desenvolver e dar frutos. Diversos são os vídeos mostrando alunos contrários ao pensamento único reinante, no campus, serem hostilizados e agredidos. Mesmo a bandeira nacional ou o verde e amarelo são estigmatizados dentro dessas instituições. Aqueles que ousam abraçar os símbolos nacionais, são logo perseguidos e ameaçados com violência.

A questão é saber onde todo esse ódio ao diferente irá conduzir nossos pensadores. Em outros países esse fenômeno de intolerância também ocorre. A uniformização do pensamento nas universidades é um fenômeno extremamente prejudicial para o avanço do conhecimento e da ciência. A própria origem do termo “universidade” remete ao conceito de universalidade, isto é, um espaço onde diferentes ideias, perspectivas e saberes coexistem e dialogam para promover o desenvolvimento intelectual e social. Quando se impõe um pensamento único, o ambiente acadêmico perde sua vocação natural de ser um espaço plural, crítico e aberto à inovação.

Ainda não está totalmente aceito entre nós que a ciência e o saber evoluem justamente a partir da diversidade de ideias e da contestação de paradigmas. Grandes revoluções científicas ocorreram porque pesquisadores ousaram desafiar o senso comum de sua época, como Galileu, Darwin ou Einstein, que enfrentaram fortes resistências. Se o ambiente acadêmico não favorece o debate e o contraditório, corre-se o risco de estagnar e reproduzir apenas dogmas ideológicos, transformando o espaço de estudo em uma espécie de “igreja laica”, onde se cultua apenas uma narrativa oficial.

A hostilidade contra o pensamento divergente, seja de alunos, professores ou pesquisadores, vai contra os princípios democráticos e científicos. A perseguição a quem carrega símbolos nacionais, como relatado em alguns episódios, é um sintoma grave de intolerância e sectarismo. Quando o ambiente universitário passa a ser dominado por grupos que atuam como “guardiões da ideologia”, o espaço crítico se reduz e a livre investigação essencial para o progresso humano se torna inviável.

Em termos internacionais, o pluralismo de ideias é visto como um dos fatores determinantes para que universidades alcancem posições de destaque em rankings globais. As instituições mais respeitadas no mundo como Harvard, Oxford ou MIT valorizam o debate, o pensamento crítico e a diversidade de pontos de vista, justamente por entenderem que o progresso acadêmico e científico nasce do confronto de ideias, e não de sua uniformização.

No Brasil, a falta de pluralidade ideológica nas universidades públicas tem contribuído para a queda na qualidade da produção científica e na inovação tecnológica, resultando em instituições menos competitivas globalmente. É preciso resgatar o espírito de diálogo e tolerância, pois apenas um ambiente verdadeiramente plural será capaz de formar cidadãos críticos, pesquisadores criativos e soluções para os desafios complexos da sociedade contemporânea. Democracia e liberdade de pensamento andam de mãos dadas, e é justamente em ambientes onde existe pluralidade de ideias, livre debate e respeito ao contraditório que a ciência encontra terreno fértil para inovar e prosperar.

Nos séculos XIX e XX, por exemplo, nações como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha, todas com instituições democráticas relativamente sólidas em determinados períodos tornaram-se berços de descobertas científicas e avanços tecnológicos que mudaram o mundo: da eletricidade ao avião, do antibiótico ao computador. Isso porque a democracia não apenas protege a liberdade de expressão, como também estimula o pensamento crítico, a pesquisa independente e a meritocracia intelectual. Em outros regimes, a ciência costuma ser instrumentalizada para servir a interesses ideológicos ou militares. Um exemplo clássico é a perseguição a cientistas e intelectuais na União Soviética sob Stalin, quando teorias científicas que não se alinhavam à ideologia do regime — como a genética mendeliana — foram proibidas, causando um atraso científico significativo. Situação semelhante ocorreu na Alemanha nazista, quando pesquisas foram filtradas sob critérios raciais e políticos, destruindo a liberdade acadêmica. Já em democracias abertas, a diversidade de ideias e o financiamento competitivo à pesquisa permitiram avanços de impacto global. Basta observar como o projeto do genoma humano, a internet e as vacinas modernas surgiram de contextos democráticos, nos quais universidades e centros de pesquisa podiam trabalhar de forma autônoma e cooperativa.

Outro ponto crucial é que, em países democráticos, a ciência não fica restrita a uma elite ou a um aparato estatal, mas beneficia diretamente a sociedade. O acesso a novas tecnologias, medicamentos, fontes de energia e métodos educacionais se dá de forma mais ampla e acelerada. A Revolução Verde, que ajudou a combater a fome em várias partes do mundo, e o avanço da tecnologia digital, que hoje conecta bilhões de pessoas, foram frutos de ecossistemas democráticos. Para que o Brasil possa competir globalmente, é urgente resgatar esse espírito democrático dentro das universidades, onde toda ideia possa ser debatida e testada sem medo.

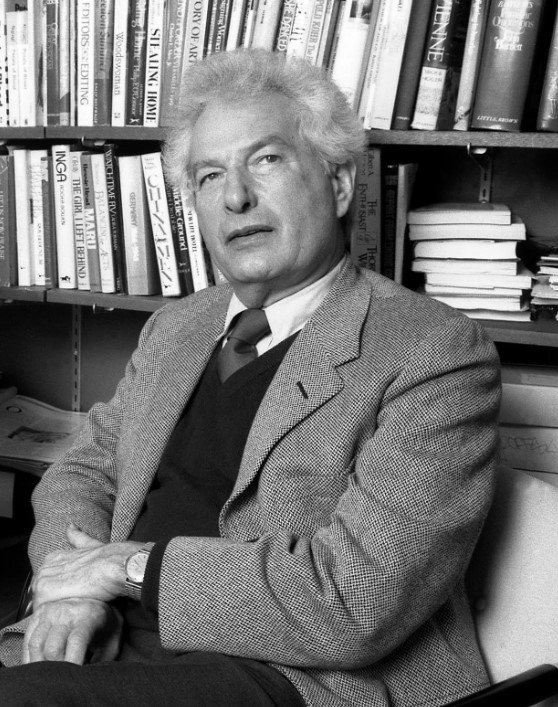

A frase que foi pronunciada:

“A ciência é inerentemente antiautoritária tal como a democracia. Ao contrário do que por vezes se julga, em ciência não existem autoridades, mas sim especialistas, pois apenas à realidade se reconhece autoridade para escolher entre hipóteses rivais.”

Timothy Ferriss

História de Brasília

Um dos graves problemas do ex-Distrito Federal é o do trânsito. A capsula que conduziu Glen Jr. Ao kosmos levou, do Galeão para a Cinelândia, um terço do tempo que gastou para uma volta em tôrno da Terra.

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Na frase: “ainda há juízes em Berlim”, o que se tem, em forma de narrativa poética de Andrieux, é um acontecimento ocorrido no século XVIII, na Prússia do rei ou déspota esclarecido, Frederico II, conhecido como “o Grande” (Friedrich der Grosse). Naquela ocasião, o rei decidiu edificar um palácio de verão na cidade de Potsdam, nas proximidades de Berlim, junto a uma colina onde existia, já há tempo, um moinho de vento, conhecido como o moinho de Sans-Souci, designação essa também dada ao novo palácio real.

Conta-se que, quando Frederico II resolveu fazer obras de ampliação no palácio, o moinho parecia, com seu formato simples e rude, manchar a paisagem, impedindo que a referida obra prosseguisse. O rei, a conselho dos arquitetos, decidiu adquiri-lo, esbarrando, contudo, na inabalável recusa do moleiro de se mudar do local. O moleiro invocou o fato de que tanto ele, quanto seu avô, pai ali falecido, mas também os seus filhos, sempre residiram naquele local. Diante de tal obstinação, Frederico seguiu insistindo, tendo chegado a sugerir ao moleiro, em tom de ameaça, que, se assim quisesse, poderia confiscar o moinho e as respectivas terras, inclusive, sem indenização. Nada disso demoveu o corajoso moleiro, que retrucou em seguida, lembrando que “ainda existiriam juízes em Berlim”.

Diante dessa resposta e da confiança do moleiro na justiça, Frederico II recuou e, mesmo tendo ampliado o palácio, respeitou os limites de terra do moinho, que até hoje se encontra no local. A célebre frase “ainda há juízes em Berlim” tornou-se, assim, um símbolo universal da resistência do cidadão comum contra os abusos dos poderosos no poder.

Ao ser proferida por um simples moleiro, diante do rei Frederico II da Prússia, ela encarna, como nenhuma outra, o ideal de que a justiça deve estar acima da vontade dos poderosos — mesmo daqueles que ocupam o topo da hierarquia do Estado.

Essa história, carregada de dignidade e firmeza moral, ecoa, profundamente, nos tempos atuais, especialmente em sociedades onde o chamado Estado Democrático de Direito parece se curvar aos interesses de grupos ou instituições hegemônicas. No Brasil contemporâneo, a invocação constante do Estado Democrático de Direito tornou-se, paradoxalmente, tanto uma arma de defesa quanto um instrumento de imposição.

Vemos frequentemente autoridades e instituições recorrerem a esse conceito para justificar decisões controversas, que nem sempre encontram respaldo na Constituição ou no clamor popular. Quem deveria ser o guardião imparcial da Carta Magna é, muitas vezes, percebido pela população como um protagonista político, ora silenciando, ora amplificando determinadas vozes, conforme as conveniências políticas do momento.

A imagem da Justiça — representada pela balança e pela venda nos olhos — parece, em muitos momentos, desfocada, seletiva, permeável à pressão e distante do cidadão comum. Há uma crescente percepção de que o Estado de Direito está sendo reinterpretado para servir finalidades particulares, o que enfraquece sua legitimidade e gera ceticismo em boa parte da população. No lugar da imparcialidade, instala-se o espetáculo jurídico; no lugar do devido processo legal, surgem medidas excepcionais; e, no lugar do debate público transparente, há decisões monocráticas com efeitos generalizados.

Contudo, a esperança não morreu. Muitos brasileiros, à semelhança do moleiro prussiano, ainda acreditam que pode haver juízes em Berlim — ou mais perto do que se imagina. Juízes que resistam à tentação de se dobrarem ao poder político, à opinião pública inflamada ou à pressão de elites. Juízes que entendam que a força de uma democracia reside justamente na proteção dos direitos, mesmo (ou sobretudo) daqueles que são impopulares ou minoritários. Juízes que saibam que aplicar a Constituição não é interpretá-la ao sabor das conveniências, mas obedecê-la mesmo quando isso contraria interesses poderosos.

A frase “ainda há juízes em Berlim” nos remete, portanto, a um ideal de Justiça que transcende o tempo e o espaço, e que precisa ser resgatado com urgência no Brasil atual. Pois sem a confiança de que haverá quem nos ouça diante da arbitrariedade, o próprio alicerce da democracia — a crença na lei como limite do poder — desmorona. É necessário que o Estado Democrático de Direito deixe de ser um mantra retórico e volte a ser uma prática viva, transparente, acessível e respeitosa da Constituição.

Mesmo na undécima hora, a sociedade brasileira anseia e clama por justiça verdadeira — e por juízes que, como em Berlim, estejam à altura desse chamado histórico. O Estado Democrático de Direito é aquele em que todas as autoridades — inclusive as mais altas — estão submetidas à lei.

A frase que foi pronunciada:

“Não roubar,pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública.”

Ulysses Guimarães

História de Brasília

O serviço de Trânsito atendeu prontamente a uma sugestão nossa, e os alunos da Caixa Econômica terão um guarda para ajuda-los na travessia da W-3. É preciso apenas que procurem as faixas de travessia. (Publicada em 05.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Em termos médicos, a anemia (CID 10) é uma condição patológica em que o corpo apresenta uma sensível redução na capacidade de transportar oxigênio para o organismo. Geralmente, esse fator ocorre por falta de hemoglobina ou de glóbulos vermelhos. Os sintomas dessa condição incluem fraqueza, lentidão, apatia e baixa resistência — características que, levadas para o campo político e institucional do momento, podem descrever, com certa clareza médica, um país com instituições enfraquecidas, democracia esvaziada e, sobretudo, pouca capacidade de reação da sociedade civil.

No campo da ciência política, esse termo tem sido cada vez mais utilizado, principalmente, quando se verifica um declínio acelerado do país em todas as áreas, na economia, e com todos seus desdobramentos para a sociedade, que a tudo assiste com um misto de medo e impassividade, são os primeiros passos para uma outra enfermidade política, dessa vez com a grafia parecida: a anomia, conforme descrito tanto no pensamento de Durkheim quanto de Merton, “explora a desintegração social e as consequências para o comportamento individual” ou seja, sem lei, sem normas.

Anemia institucional incide em todo o aparelho de Estado, com órgãos de controle e equilíbrio de poder (como o Legislativo e o Judiciário) apresentam baixa vitalidade e autonomia, funcionando de forma pouco responsiva ou servil ao Executivo ou ao STF. Isso é um fato. O desequilíbrio dos Poderes é outro. Por sua vez, a anemia cívica, como demonstrada pela sociedade civil, apresenta um quadro de apatia ou cansaço, com baixo engajamento dos cidadãos, talvez por descrença na eficácia das instituições ou, simplesmente, por medo da repressão simbólica e legal. A anemia democrática vem a seguir, com o processo democrático perdendo sua substância, o pluralismo de ideias sendo sufocado. E aí por diante.

Daí, decorrem os processos de imposição de regras do novo jogo político, todos orientados para favorecer um projeto de poder. Nessa altura dos acontecimentos, a Constituição é substituída por uma novíssima interpretação, uma “novilíngua” com sentido próprio.

Como ocorre com a instalação de toda doença perigosa, a anemia do Estado irá nos conduzir a um fechamento político lento e gradual. Diferente da expressão ecoada pela ditadura militar, que falava em redemocratização “lenta, gradual e segura”, e que visava repor o país nos trilhos da normalidade política, o lento fechamento, que se assiste agora, nos leva no caminho inverso, em direção, talvez, a uma espécie de comunismo dos anos cinquenta.

Essa crítica vem ganhando força entre analistas políticos, especialmente da direita e do centro-direita, diante de certos movimentos de concentração de poder. O papel do Executivo, no caso do governo Lula, mostra em que direção vamos. O governo tem buscado centralizar decisões, principalmente, por meio de medidas provisórias e uso intenso de decretos. Paralelo a esse novo e obsoleto modelo, vamos presenciando a ocupação de cargos-chave por figuras ideologicamente alinhadas (ex: Fundação Palmares, Ancine, agências reguladoras, Petrobras) é vista por críticos como efetivo aparelhamento do Estado.

A reforma econômica e social segue com seu conhecido viés estatizante. Sem estatais, a existência de grupos políticos dessa natureza ideológica é inviável. A reindustrialização, promovida via BNDES e estatais pode ser vista como um retorno à política desenvolvimentista, típica dos modelos falidos de governos passados. A retomada de programas como o PAC, com pouca transparência na execução em alguns casos, demonstra esse modelo estatista. As narrativas maniqueístas passam a fazer parte do cotidiano desses grupos. Veja o caso de declarações de autoridades dos aliados que tratam a oposição como “inimigos da democracia” ou “terroristas” ou, simplesmente, extrema-direita, indicando assim um endurecimento discursivo.

Nesse banzé caboclo, o papel do STF é fundamental como “poder garantidor”, expandido sua atuação. O Supremo tem exercido um papel central na mediação da política, mesclando competências do Legislativo em assuntos como criminalização de condutas, decisões sobre tributos, aborto, drogas e outros. Ministros do Supremo assumiram protagonismo inédito, especialmente em temas ligados à segurança institucional, desinformação e censura.

No caso do relacionamento estreito entre o Executivo e o Judiciário, o que se observa é a formação de uma espécie de consórcio simbiótico colocando o sistema de freios e contrapesos em perigo. A união desses poderes como está é um fenômeno, para dizer o mínimo, atípico e preocupante. Na sua origem, a atual crise institucional tem, na indicação e escolha de ministros para a alta Corte, seu fator primário e fundamental, trazendo, para dentro do judiciário, os ventos malcheirosos de ideologias políticas.

A frase que foi pronunciada:

Numa ditadura, não daria para fazer uma passeata pela democracia. Na democracia, você pode fazer uma passeata pedindo a ditadura.

Mario Sergio Cortella

História de Brasília

Isso quer dizer: há professôras que alugaram seus apartamentos e foram morar coletivamente com outras companheiras. Há professôras que casaram, residem no apartamento do esposo e alugaram o apartamento que lhe foi destinado. (Publicada em 05.05.1962)