Tag: política

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não são poucos os historiadores que concordam com a máxima de que “o povo, em história, é uma porção de ninguém”. No livro The phantom public (O público imaginário), do jornalista Walter Lippmann, publicado em 1925 e que se firmou como uma obra clássica, esse tema volta com força total. No livro, Lippmann afirma que o público, nas democracias de massas, é não só uma ilusão, como é um mito e um fantasma. O motivo, segundo ele, é que o cidadão comum não consegue compreender a complexidade dos eventos políticos, vivendo em um “pseudo-ambiente de narrativas fabricadas”. Da mesma forma, a capacidade do público de vir a intervir diretamente na gestão pública é, para o autor, bastante questionável. “O público vê o governo como um problema técnico-administrativo, não como uma deliberação democrática constante”. Mesmo o eleitor é visto como uma espécie de espectador impotente.

Apesar da visão pessimista, o livro se tornou um pilar da teoria política e, mais incrível, parece descrever a sociedade atual, hiperconectada e, ao mesmo tempo, longe da realidade. De fato, o diagnóstico formulado por Walter Lippmann permanece inquietantemente nos dias atuais. O que parecia um alerta teórico do início do século 20 tornou-se, no século 21, uma descrição empírica do cotidiano político global. A premissa de Lippmann não é que o povo seja irrelevante, mas que sua participação efetiva é mediada por filtros que condensam complexidades em símbolos manejáveis. Em seu tempo, esses filtros eram jornais, líderes partidários e campanhas impressas; hoje, são plataformas digitais, algoritmos e máquinas de comunicação política capazes de segmentar audiências com precisão cirúrgica.

A promessa de hiperconexão ampliou o acesso à informação, mas não eliminou a assimetria cognitiva entre a complexidade dos sistemas políticos e a capacidade individual de compreendê-los em profundidade. Ao contrário, a multiplicação de estímulos e a velocidade da circulação de conteúdos intensificaram o fenômeno que Lippmann descreveu: a opinião pública formada por imagens e slogans.

Essa dinâmica não é neutra. Governos, movimentos e corporações aprenderam a operar no nível simbólico com notável eficácia. O caso da britânica Cambridge Analytica tornou-se emblemático ao revelar o potencial de microssegmentação comportamental no direcionamento de mensagens políticas. A lógica é simples e poderosa: em vez de persuadir um público homogêneo, molda-se a narrativa para perfis psicológicos específicos, reforçando predisposições e atenuando dissonâncias. O cidadão deixa de ser interpelado como participante de uma esfera pública comum e passa a ser tratado como um conjunto de traços comportamentais, suscetível a estímulos personalizados. O resultado é uma opinião pública fragmentada, na qual consensos são mais difíceis, e percepções divergentes coexistem sem diálogo efetivo.

Temos exemplos eloquentes de lideranças que exploram esse terreno simbólico. A comunicação direta por redes sociais, adotada por figuras da política, redefiniu a mediação tradicional da imprensa. Ao falar “sem intermediários”, o líder parece reduzir a distância entre governante e governado. Na prática, porém, estabelece um circuito de mensagens de alto impacto emocional, com forte capacidade de mobilização identitária. A política torna-se espetáculo contínuo, no qual a verificação factual perde espaço para a adesão afetiva. O público, nesse cenário, oscila entre plateia e tropa, reagindo a estímulos que organizam o mundo em narrativas morais simples.

No Brasil, essa lógica encontra terreno fértil em um histórico de desconfiança institucional e desigualdades informacionais. Quando a realidade administrativa, complexa por natureza, é traduzida em enredos de fácil assimilação, a deliberação pública tende a ceder lugar à performance política. O debate sobre políticas públicas passa a ser substituído por disputas de enquadramento: quem define a narrativa, define o campo do possível. A consequência é a redução do cidadão a um papel reativo, convocado a aplaudir ou rejeitar, raramente a deliberar com base em informações completas.

O “fantasma” de Lippmann não é a ausência do povo, mas sua presença esvaziada de agência substantiva. Obras posteriores aprofundaram esse diagnóstico. A tradição crítica que analisa propaganda, fabricação do consenso e economia da atenção converge para a ideia de que a esfera pública é um espaço disputado por atores com capacidades desiguais de produzir visibilidade. Em ambientes digitais, essa disputa é intensificada por métricas de engajamento que privilegiam o conteúdo mais polarizador. A arquitetura das plataformas incentiva a simplificação e a dramatização, reforçando bolhas de percepção. Assim, o pseudo-ambiente não é apenas um subproduto da mediação; ele se torna um ecossistema autônomo, com regras próprias de relevância e circulação.

Governos que dominam essa gramática simbólica conseguem governar também no plano das percepções. Políticas complexas podem ser apresentadas como soluções instantâneas; fracassos podem ser reconfigurados como vitórias narrativas; opositores podem ser reduzidos a caricaturas. O risco, como advertia Lippmann, é que a política deixe de ser um processo de deliberação informada para se tornar um teatro de representações no qual o público participa como espectador mobilizado. Isso não implica fatalismo. Onde a realidade é substituída por imagens convenientes, a cidadania torna-se um simulacro. Recuperar sua densidade é o imperativo que define o futuro das democracias.

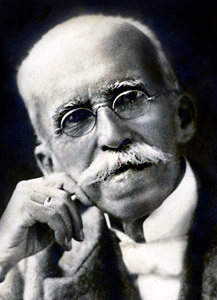

A frase que foi pronunciada:

“Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo.”

Rui Barbosa

História de Brasília

Dos depoimentos na Comissão de Inquérito da Novacap, a imprensa teve notícia somente do que foi feito pelo deputado Ademar da Costa Carvalho, e isso mesmo porque êle desfruta de imunidade parlamentar. (Publicada em 15/5/1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Desde a Antiguidade, o ser humano ergue os olhos ao céu em busca de sentido. Não apenas para medir o tempo, orientar colheitas ou navegar mares, mas para decifrar, nos movimentos silenciosos dos astros, algum reflexo do seu próprio destino. Parece que o que as estrelas mostram é um período de rupturas, revoluções e transformações profundas. Um tempo em que estruturas antigas ruiriam para dar lugar a algo novo, ainda indefinido.

Para além de se crer ou não nas estrelas, é inegável que, desde então, o mundo parece ter entrado numa fase de instabilidade contínua, quase febril. A economia global tornou-se mais concentrada e, paradoxalmente, mais frágil. Crises financeiras se sucedem em intervalos cada vez menores, como se o sistema estivesse permanentemente à beira de um colapso anunciado. Estados nacionais perdem soberania diante de organismos supranacionais, fundos de investimento e corporações que operam acima das fronteiras, das leis locais e, muitas vezes, da própria vontade popular.

Nesse cenário, emerge o discurso do globalismo, apresentado como solução técnica e inevitável para problemas planetários, mas percebido por amplas parcelas da população como um projeto político que dilui identidades, relativiza tradições e redefine valores sem consulta democrática efetiva.

É nesse caldo que florescem as chamadas agendas globais, entre elas a Agenda 2030, envolta em linguagem tecnocrática, metas abstratas e conceitos amplos o suficiente para acomodar múltiplas interpretações. Para seus defensores, trata-se de um esforço racional de coordenação internacional; para seus críticos, um conjunto de diretrizes que, sob o pretexto de sustentabilidade e inclusão, impõe modelos culturais, econômicos e sociais alheios às realidades locais.

A tensão entre esses dois olhares é um dos motores da polarização que hoje atravessa quase todas as sociedades ocidentais. Nas ruas, essa fratura se manifesta de forma ruidosa. Movimentos identitários e novas formas de ativismo moral ocupam espaços públicos, universidades, empresas e meios de comunicação, reivindicando não apenas direitos, mas a reinterpretação integral da história, da linguagem e até da biologia.

Em reação, surgem grupos igualmente radicalizados, que veem nessas pautas uma ameaça direta à civilização ocidental, à liberdade de expressão e à continuidade cultural. O diálogo cede lugar ao confronto simbólico; o dissenso, à rotulação moral. A política deixa de ser o campo da negociação possível e passa a operar na lógica do “nós contra eles”.

A Europa talvez seja o palco mais visível dessa encruzilhada histórica. Berço de Estados-nação, tradições seculares e identidades bem definidas, o continente enfrenta hoje dilemas que tocam o seu próprio núcleo civilizacional. O multiculturalismo, vendido por décadas como ideal de convivência harmoniosa, revela fissuras profundas quando culturas com valores incompatíveis passam a coexistir sem mecanismos claros de integração. O resultado, em muitos casos, não é a síntese cultural, mas a fragmentação social, a formação de guetos e o aumento de tensões étnicas, religiosas e políticas.

Não surpreende, portanto, que alguns analistas falem, ainda que metaforicamente, em uma “nova cruzada”. Não uma guerra de exércitos formais, mas um conflito difuso, cultural e simbólico, entre visões de mundo inconciliáveis. De um lado, um Ocidente que parece envergonhado de si mesmo, disposto a desconstruir seus próprios fundamentos; de outro, forças externas e internas que não compartilham dessa autocrítica e avançam com convicções sólidas, muitas vezes inegociáveis.

No campo de batalha não são apenas territórios, mas escolas, tribunais, mídias e consciências. É nesse ponto que a antiga máxima hermética ressurge com força provocadora: “assim como é embaixo, é em cima”. A frase sugere uma correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o céu e a terra, entre as ordens superiores e a realidade concreta. Lida literalmente, remete à ideia de que os movimentos dos astros influenciam os destinos humanos. Lida simbolicamente, talvez diga algo ainda mais inquietante: o caos que percebemos nas instituições, na política e nas relações sociais pode ser o reflexo ampliado do caos interior de uma civilização que perdeu seus referenciais.

Vivemos uma era de informação abundante e sabedoria escassa. Nunca se produziu tanto conhecimento técnico, nunca se falou tanto em progresso, direitos e inovação. Ainda assim, nunca foi tão difícil responder a perguntas básicas: o que é o bem comum? O que é a verdade? O que significa ser humano? A dissolução dessas respostas cria um vazio que é rapidamente preenchido por ideologias totalizantes, promessas de salvação secular e narrativas que dividem o mundo entre iluminados e retrógrados, vítimas e opressores.

Parece que o que mostram as estrelas passa da desconstrução acelerada sem a construção de algo sólido em seu lugar. É a história que nos ensina que períodos assim são férteis tanto para avanços extraordinários quanto para colapsos civilizacionais. Nada está determinado, seja pelos astros ou pelas agendas humanas. O futuro continuará a ser escrito, não no céu, mas nas escolhas concretas feitas aqui embaixo.

Antes de buscar, no firmamento, a causa de nossos dilemas, talvez seja necessário encarar o espelho da própria civilização e perguntar se ainda sabemos quem somos, o que defendemos e até onde estamos dispostos a ir para preservar aquilo que chamamos de humano.

A frase que foi pronunciada:

“Os movimentos populares anunciaram uma nova era na política de Taiwan.”

Ko Wen-je

História de Brasília

O IAPC iniciou o serviço de dedetização dos seus blocos nas superquadras 106, 306 e Asa Norte. (Publicada em 13.05.1962)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de uma em cada 100 crianças no mundo está no espectro do autismo, estimativa publicada em 2023 e tratada como base internacional para o planejamento de políticas de saúde. Repetição sistemática de narrativas não testáveis, mesmo diante de evidências robustas, produz um ambiente institucional, no qual famílias permanecem desorientadas, profissionais vêem-se presos entre sua formação técnica e as pressões de conselhos corporativos, e políticas públicas tornam-se opacas a ponto de negar, à população, o direito elementar de saber quais intervenções apresentam resultados verificáveis. Afirma o IBGE que 63% das famílias brasileiras, que buscam tratamento contínuo para transtornos do neurodesenvolvimento, dependem exclusivamente do SUS, segundo dado divulgado na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2022, o que evidencia a gravidade das escolhas políticas que rejeitam critérios científicos na formulação de diretrizes terapêuticas.

A Unesco apresentou, em relatórios de 2022, indicadores de crescimento global de episódios de censura ou intimidação de pesquisadores ligados a temas sensíveis, com aumento de 28% em uma década, o que ajuda a compreender que a crise não é isolada, mas parte de um fenômeno internacional de desconfiança ativa contra o conhecimento especializado. Reatualizam-se práticas autoritárias que deveriam ter sido superadas desde o Iluminismo, quando a crítica ao absolutismo inaugurou a percepção de que a verdade não nasce do poder, mas da verificação contínua.

Disputa contemporânea, em torno das terapias e diagnósticos, revela que o que está em jogo ultrapassa a legitimidade dessa ou daquela escola e alcança a própria integridade do método científico. Dependência de liberdade investigativa, replicabilidade e transparência transforma-se em alvo de ataques quando governos, universidades ou conselhos profissionais permitem que pressões corporativas reescrevam resultados, silenciem estudos e reduzam a confiança da sociedade nas instituições que deveriam protegê-la. Publicado em 2021, na revista Nature, estudo revela que 34% dos cientistas entrevistados relataram ter sofrido tentativas de interferência política ou institucional em suas pesquisas, índice que se tornou ainda mais preocupante em áreas que envolvem saúde pública.

A infiltração de interesses organizados em espaços decisórios enfraquece o processo científico e compromete a credibilidade das políticas estatais, especialmente quando essas políticas afetam populações vulneráveis que não têm meios próprios para avaliar disputas técnicas.

Também mensurada por relatórios do Conselho Nacional de Saúde, em 2023, a desinformação em saúde, que figura entre os 10 principais fatores que atrapalham a adesão a tratamentos baseados em evidências no Brasil, prejudicando, inclusive, programas de atenção ao neurodesenvolvimento na primeira infância.

Chegou o momento de se acender um alerta definitivo sobre a erosão da capacidade social de distinguir entre fato e interpretação. Se a verdade científica passa a ser definida por grupos de pressão, e não por dados, percorre-se o mesmo trajeto que levou regimes do passado a moldar artificialmente a realidade, segundo suas convicções, condenando gerações a erros evitáveis.

No relatório da Ciência e Sociedade da União Europeia, publicado em 2022, a confiança pública na ciência diminui cerca de 15% sempre que autoridades governamentais intervêm politicamente em resultados de pesquisa, queda que se reproduz em diferentes países e se aprofunda quando a interferência recai sobre temas sensíveis como saúde mental e educação especial. A história registra, repetidas vezes, que a substituição do escrutínio científico por agendas ideológicas inviabiliza políticas públicas eficazes e corrói a racionalidade coletiva.

Para a restauração do lugar da ciência em sociedades democráticas será necessária a defesa intransigente da liberdade investigativa e da recusa categórica de qualquer forma de censura. Países que mantêm estruturas de governança baseadas em protocolos transparentes de avaliação de evidências apresentam impactos positivos diretos no desempenho de políticas de saúde, educação e inclusão, com índices até 40% superiores aos de países que ignoram critérios técnicos, é o que diz o estudo do Fórum Global Científico da OCDE, publicado em 2021. A garantia de que políticas públicas de saúde mental sejam guiadas por dados, e não por simpatias partidárias, constitui a única forma de assegurar, às famílias que enfrentam desafios reais, como o autismo, condições adequadas para tomar decisões responsáveis e informadas sobre o cuidado de seus filhos. Negligência diante desse compromisso equivale a um retrocesso civilizatório que compromete o presente e o futuro.

A responsabilidade da imprensa, das universidades e dos gestores públicos, nesse cenário, inclui denunciar todo movimento que busque restringir pesquisas, pressionar especialistas ou manipular resultados. Segundo à Federação Mundial de Jornalistas de Ciência, relatórios de 2023 indicaram aumento de 19 por cento nos casos de assédio direcionado a comunicadores que divulgam estudos sensíveis, o que demonstra que o problema não se limita aos laboratórios, mas afeta todo o ecossistema de produção e circulação do conhecimento. A defesa da transparência absoluta e da autonomia científica constitui o único antídoto contra a regressão intelectual que ameaça converter o século 21 em um período marcado pela subordinação do conhecimento aos interesses de grupos organizados.

A frase que foi pronunciada:

“Nem tudo que importa pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado importa.”

Einstein

História de Brasília

As deficiências no atendimento do público nem sempre são de origem administrativa. Veja-se que a cidade cresceu demais, há apenas um hospital, quando deveria haver mais de três, e leve-se em conta que gente de todos os municípios mineiros ou goianos busca o HDB como tábua de salvação. (Publicada em 12/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Pensadores sobre os caminhos da humanidade, uma especialidade cada vez mais rara nas sociedades modernas, costumam afirmar que, ao contrário do que muitos ainda acreditam, o mundo já não necessita tanto de idealismos do tipo político. Vejam: o século XX, como aponta o filósofo Roger Scruton (1944-2020), foi forjado por idealismos políticos como o nazismo, o fascismo e o comunismo e todos sabem hoje no que resultaram essas opções.

Naquela ocasião, seus defensores, repetidamente, desenhavam ou simplesmente idealizavam um mundo à maneira de seus projetos, sem levar em conta como o mundo e a humanidade são de fato. Para tanto, não se furtavam do direito de transformá-lo à imagem do que pretendiam. Como consequência dessa sandice megalomaníaca, todos eles cometeram, sem remorso algum, crimes de genocídio e outros atentados graves contra a humanidade. “O consolo das coisas imaginárias não é um consolo imaginário”, dizia o filósofo para quem a ordem moral precede todas as coisas, inclusive a ordem econômica. O relativismo pregado pelos idealistas, no afã de tornar suas ideias plausíveis, serve também como refúgio para esses canalhas.

Venezuela ou Cuba são um retrato fiel a mostrar os resultados dos idealismos políticos, levados a última instância e que reafirmam que se pode quebrar um país e mesmo uma nação inteira, desde que o idealismo político seja cumprido tal como estabelecido por dirigentes lunáticos.

De fato, o Idealismo sem Humanismo tem sido a grande tragédia do nosso tempo. Pois há algo de profundamente preocupante na repetição histórica dos erros humanos. Desde os impérios antigos até os totalitarismos do século XX, uma constante se mantém: quando o idealismo político se divorcia do humanismo, o resultado é a tragédia. Scruton, que compreendeu como poucos as armadilhas do pensamento utópico, advertia que a “ordem moral precede todas as coisas”.

Quando a política se arroga o direito de redesenhar o mundo conforme um projeto abstrato, o ser humano, que deveria estar no centro de tudo, torna-se mero instrumento da causa. E é justamente aí que começam as catástrofes. O século XX foi o grande laboratório dos idealismos políticos. Nazismo, fascismo e comunismo, cada qual com sua retórica redentora, prometeram mundos novos, sociedades perfeitas e homens regenerados. No entanto, o que deixaram foram sangue, ruínas e desilusões.

Sob a bandeira da pureza racial, da ordem absoluta ou da igualdade total, milhões foram exterminados, perseguidos ou reduzidos a sombras de si mesmos. Esses movimentos tinham em comum uma crença cega: a de que o homem pode ser moldado à imagem de uma ideia. E, como toda crença sem compaixão, ela degenera em barbárie. A lição, contudo, parece não ter sido aprendida. O mundo contemporâneo, anestesiado por ideologias recicladas e discursos populistas, volta a flertar com os mesmos delírios.

Nosso vizinho, a Venezuela, é o exemplo mais contundente dessa tragédia moderna: um país outrora rico, vibrante e culturalmente potente foi arruinado em nome de um ideal político. Sob o pretexto de justiça social, destruiu-se a economia, calou-se a imprensa e esvaziou-se a liberdade.

Cuba, com mais de meio século de ditadura, é outro retrato sombrio do idealismo sem alma, um paraíso prometido que virou prisão a céu aberto, onde a sobrevivência substituiu a esperança. O perigo é que esses fantasmas já rondam o Brasil. Por aqui, o discurso do “bem comum” frequentemente serve de disfarce para o aparelhamento do Estado, a imposição de verdades únicas e o desprezo pelos valores morais que sustentam uma sociedade livre.

A polarização política, transformada em religião de massas, faz com que o debate seja substituído pela excomunhão do diferente. Em nome de projetos ideológicos à esquerda ou à direita, o país vai se afastando daquilo que realmente importa: o ser humano, sua dignidade e sua liberdade de pensar. O Brasil, em sua essência, sempre foi plural, diverso e criativo. Mas, nos últimos anos, o discurso maniqueísta tomou conta das instituições e da vida pública. A política, que deveria ser espaço de diálogo, virou um campo de batalha moral onde não há adversários, apenas inimigos. Os idealistas modernos, herdeiros dos mesmos delírios que Scruton condenava, acreditam que podem salvar o país por decreto, por censura ou por intervenção judicial.

Esquecem que nenhum regime, por mais virtuoso que se proclame, pode resistir quando o ser humano deixa de ser o centro das decisões. As universidades, outrora berços do pensamento crítico, tornaram-se trincheiras ideológicas. O debate foi substituído pela doutrinação, e o aluno, que deveria ser incentivado a pensar, é treinado para repetir. A imprensa, por sua vez, perdeu a isenção que lhe dava credibilidade, tornando-se muitas vezes porta-voz de projetos partidários. E a sociedade, mergulhada em redes de ódio, já não distingue o verdadeiro do falso. O resultado é um ambiente moralmente degradado, onde a verdade é negociável e a ética, relativa.

A frase que foi pronunciada:

“O idealismo é a virtude da inexperiência.”

Emanuel Wertheimer

Medo e insegurança

Com a confusão entre as obrigações da Neoenergia e CEB, o que a população está vendo é que o número de postes sem luz pela cidade é cada vez maior.

História de Brasília

Idéia interessante seria se o cel. Cairoli determinasse que os bombeiros, com o uso dessas lanchas, destocassem as partes perigosas do Lago, que são muitas. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Não restam dúvidas de que as redes sociais foram, dentre os vários setores da economia tecnológica, as que mais lucraram, em todos os sentidos, com a expansão global da internet. A internet é do povo como o ar é do avião. O que esses tempos conturbados mostram é que cresce, em ocasiões assim, a procura por magos, ciganos, feiticeiros e outros Xamãs. Todos buscam saídas para o futuro, qualquer um que seja. Um desses programas de prognosticar o dia de amanhã é feito por um tal Cigano do Além Mar. Num desses episódios, o tal cigano expôs tudo o que viria em seguida. Ou seja, amanhã, no mês que vem e assim por diante até as próximas eleições. Contou ele que toda trama atual está agora atingindo seu clímax.

Um folhetim sobre um país que procura, no futuro, a resposta que perdeu no presente é o que temos para hoje. Dizem que o século XXI seria a era da informação. E é. Só esqueceram de avisar que informação não é sinônimo de entendimento. O Brasil, esta grande embarcação que avança a remos e contra marés, navega em águas turvas. A política não dá trégua, a economia aperta o cinto até onde não há mais furo, e a população vive, como dizem os mais antigos, “a pão e água” — mas conectada, sempre conectada.

Se há um setor que ganhou com essa história toda, foi o das redes sociais. Plataformas globais, com nomes reluzentes e bolsos profundos, transformaram-se em verdadeiras catedrais digitais. E o povo, fiel devoto, comparece diariamente ao culto. A internet é do povo como o ar é do avião. Nos tempos de crise, o coração humano se volta para o que não pode ver, tocar ou medir. E é aí que florescem, como pragas ou como jardins, as figuras dos adivinhos digitais. Programas como Visão 2025, Oráculo News, AstroPolítica Brasil e Linha Direta com o Amanhã ganham seguidores fiéis. O algoritmo trata de entregar mais do mesmo, embalado em promessas de que, sim, o futuro pode ser antecipado e, com sorte, até manipulado. Entre eles, brilha, ou pelo menos pisca, o tal “Cigano do Além Mar”. Personagem ou pessoa? Ninguém sabe. Ele próprio garante ser um alter ego coletivo, uma voz que fala pelo povo, mas sem a obrigação de acertar. Afinal, nestes tempos de regulação iminente, opinar é quase como sussurrar num confessionário: não se sabe quem escuta, nem o que farão com as palavras ditas.

O Cigano é irreverente, diz o que pensa e pensa o que quer, o que já é luxo raro. A plateia digital, entre gargalhadas e espanto, lotou a caixa de comentários. Segundo o Cigano, o que virá amanhã, no mês que vem, ou até as próximas eleições, já está escrito. Só que a escrita, ele adverte, não é em papel — é em nuvem, e, na nuvem, tudo pode ser editado. Por isso, garante: nada é definitivo, só o provisório.

O que hoje parece desgraça pode ser, amanhã, anúncio de prosperidade. Ou vice-versa. Enquanto isso, o país real segue seu curso: preços subindo, empregos rareando, discursos endurecendo. A cada nova tensão no noticiário, aumenta a audiência dos programas de adivinhação política. Não são só os crentes ou crédulos que assistem. Há também os curiosos, os desesperados e, claro, os que buscam confirmar apenas aquilo que já acreditam. Os políticos, na surdina, adoram esses xamãs e não dão um passo sem antes escutar o que predizem. No fundo, o que move esse interesse não é o amor pelo misticismo, mas o desespero por alguma certeza.

Em um Brasil onde a realidade é volátil como trending topic, ter alguém, mesmo um personagem de chapéu largo e olhar astuto, que arrisque dizer o que vem pela frente é um alívio. O Cigano, por sua vez, sabe que suas “visões” são mais espelho do que janela. Refletem a ansiedade coletiva, o desejo de ordem em meio ao caos. E quando exagera, quando provoca, quando ri de sua própria profecia, é como se dissesse: “Eu sou vocês, e vocês são eu. Estamos todos tentando adivinhar o amanhã”.

Talvez seja por isso que, mesmo sem credenciais, sem estatísticas, sem fontes oficiais, ele siga conquistando espaço. Porque, num país onde até o passado é incerto, quem não quer ouvir alguém falar do futuro com a confiança de quem leu o roteiro inteiro? E assim, entre lives, áudios de WhatsApp e cortes para o TikTok, o “Cigano do Além Mar” vai tecendo sua narrativa. Uma novela interativa, onde cada seguidor se torna cúmplice e personagem. Ninguém sabe como termina e, talvez, essa seja a única previsão realmente confiável. O mais difícil seja mesmo prever o futuro daquilo que nos parece ficção.

A frase que foi pronunciada:

“Não conheço maneira de julgar o futuro, a não ser pelo passado”

Confúcio

História de Brasília

Lá, a pessoa é informada de que precisará de selos, e não tem ninguém vendendo. Terá que vir ao Plano Pilôto e voltar, perfazendo um total de 36 quilômetros a mais. (Publicada em 08.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Dizem, com propriedade, que a arte imita a vida. No caso da arte da cartografia, surgida por volta do ano 2.500 a.C. com os Sumérios e aperfeiçoada nas escolas de Alexandria e Atenas, essa arte foi talvez a mais importante desenvolvida pelo gênio humano para entender o mundo à volta, tornando possível sua exploração com mais segurança e objetivo.

Hoje tornou-se comum aceitar o fato de que a cartografia serve também para ilustrar não só a realidade física e topográfica do lugar, mas também sua realidade social, econômica, histórica e cultural, portanto trata-se de um campo complexo em constantes mudanças e que exige elaborada e rigorosa investigação científica.

Trata-se aqui de um retrato fiel ou fotografia do mundo como ele é, e não como querem alguns, para quem o mundo deve ser retratado como desejam governos e conceitos de plantão. No caso daqueles países virados de cabeça para baixo, não por ação da inversão dos polos magnéticos, mas pela inversão de valores, a cartografia pode servir também para tentar conferir uma nova e fantasiosa realidade bem ao gosto dos novos mandatários, para os quais a realidade é o que eles querem que seja. Deste ponto, chegamos ao Mapa do Brasil e do globo virados de cabeça para baixo e apresentados ao público pelo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Como resultado dessa empreitada geográfica, o Brasil ficou situado no centro do mundo, como o hemisfério Sul indo parar no topo. Para seu idealizador, a novidade visava ressaltar a atual liderança de nosso país em fóruns como os Brics e a COP 30 nesse ano. É tal da importância crescente do chamado Sul Global, que a novilíngua na atualidade significa destruir a hegemonia do dólar e dos Estados Unidos, substituído agora por outros players como a Rússia, China e outros parceiros dessa empreitada ideológica.

Para um país como o nosso, que está sendo virado pelo avesso, normalizando absurdos e indo de encontro ao que hoje é Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros países do nosso continente, a reviravolta geográfica faz todo o sentido. Num país virado e cabeça para baixo, o povo é triste, as perspectivas são nulas e fazer oposição é risco de vida. Nada mais natural então do que apresentar o Brasil de cabeça para baixo.

Pochmann, com sua inteligência aguçada conseguiu o que muitos cartunistas nem pensavam: ilustrar um país na sua condição real de momento. O episódio do “mapa de cabeça para baixo” é um símbolo perfeito de uma era em que a percepção da realidade é disputada como nunca. A cartografia, que sempre foi uma ferramenta objetiva para representar o mundo, agora é usada como palco de convicções particulares e políticas. A inversão do mapa é um gesto que vai muito além do design gráfico: ele traduz uma tentativa de reescrever o papel do país no tabuleiro global, ainda que de forma simbólica. Ao ser apresentada como um ato de afirmação política, ela escancara uma tendência: a de usar símbolos e discursos para criar uma sensação de grandeza que não necessariamente corresponde à realidade socioeconômica do país.

Enquanto se fala em “liderança global” e na força do chamado “Sul Global”, o Brasil enfrenta algumas crises internas na área econômica, de segurança e de relações internacionais. A cartografia, nesse contexto, vira metáfora: ao colocar o Brasil no “alto do mapa”, tenta-se transmitir uma ideia de protagonismo que o cotidiano do cidadão comum não sente. Essa crítica faz sentido ao lembrar que, em um país onde valores estão sendo “invertidos”, no sentido de normalizar o absurdo, ver o mapa de cabeça para baixo soa como uma imagem fiel de um momento de distorções.

Talvez, o maior mérito dessa polêmica seja justamente o de escancarar, por meio de um símbolo simples, o quanto a realidade está sendo “desenhada” de acordo com certas conveniências. O Brasil, ao que parece, não está apenas no centro do mapa, mas no centro de uma inversão de valores, normalizando absurdos em suas tentativas de reescrever nossa história com tintas carregadas de tons cinzentos e vermelhos. Como já diziam alguns seres maléficos, a propaganda é a arte de fazer com que as pessoas esqueçam a realidade, acreditando numa mentira do tamanho do mundo, tornado palatável a revolução que os leve, sem protestos, a um governo autocrático capaz de enganar a tantos com tão pouco.

A frase que foi pronunciada:

“Não devo a ninguém minhas eleições, a não ser ao povo desse país”.

Lula em discurso ontem no Vale do Jequitinhonha

História de Brasília

O comércio de Brasília está atormentado com o numero de publicações clandestinas que vem circulando nesta capital. Como não poderia deixar de ser, a imprensa marrom está nestes casos, extorquinto dinheiro e impondo-se através de chantagens. (Publicado em 06.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Há tempos em que o vento sopra contra a bússola. Quando a arte de planejar é abandonada, ou substituída por caprichos momentâneos, até o mais sólido dos alicerces começa a ceder. Essa verdade se aplica com ainda mais força ao organismo complexo político. Uma gestão sem planejamento é como um corpo sem esqueleto: sobrevive, mas vergado, adoecido, desfigurado.

Nosso centro administrativo na capital do país — tão meticulosamente desenhado em papel e sonho — foi, um dia, símbolo de uma promessa racional. Com traços modernos e espírito de vanguarda, pretendia-se erguer não apenas uma cidade, mas um novo modo de habitar o poder. Os eixos da capital não brotaram do acaso: vieram da mente de quem ousou imaginar o depois de amanhã.

Hoje, no entanto, a racionalidade daquele gesto inaugural não condiz com a política nacional abrigada na cidade. O improviso se tornou método. A pressa eleitoral substituiu o traçado técnico. As necessidades de poucos se sobrepuseram ao bem de muitos. Por conveniência ou por cálculo, decidiu-se ajustar a Esplanada dos Ministérios à vontade dos passageiros do turno. O resultado? Um amontoado de desculpas que fazem a gestão envelhecer antes da hora, medidas provisórias, soluções improvisadas e interesses que não aparecem nos diários oficiais.

Há setores da cidade onde o solo treme diante de novas informações. Outros são engolidos por estruturas parasitárias que avançam sem freios sobre cidadãos comuns, em nome de uma lógica que muitos fingem não ver. Não faltam elefantes brancos, erguidos a preços de ouro, cujas sombras cobrem o erário e sufocam o contribuinte. E tudo isso sob o silêncio ou a cumplicidade de quem deveria zelar.

Curiosamente, no seio da capital onde deveriam pulsar centros de estudo e reflexão urbana, impera a ausência. Onde estão os levantamentos técnicos? Onde está o diagnóstico dos pontos frágeis? Não se ouve a voz das academias, tampouco se vê sinal da caneta dos planejadores. A cidade parece agora viver à mercê da política mal calculada como se bastasse sempre “dar um jeito”.

Mas há limites para o improviso. Quando tudo é exceção, a regra desaparece. Quando tudo é urgente, o essencial se perde. E assim seguimos, a passos curtos e apressados, na contramão daquilo que um dia poderia ter sido.

A cidade que foi pensada numa política de futuro é quase um ato de resistência. Talvez, ainda haja tempo. Mas esse tempo exige coragem: de voltar à prancheta, de dizer não ao provisório, de confrontar os interesses rotativos e, sobretudo, de devolver, ao povo brasileiro, o direito de ser pensada com os olhos do amanhã.

Não é por acaso que, pelo mundo, o investimento em inteligência é o que predomina. Essa é a diferença. Fazer política não é remendar buracos ou inaugurar estruturas com placas reluzentes. É preciso visão. E, para isso, é necessário permitir que a técnica fale mais alto do que o aplauso fácil.

O que temos visto, porém, é o triunfo do improviso sobre o critério. Em nome de conveniências passageiras, áreas públicas são loteadas, normas são flexibilizadas e o interesse coletivo é empurrado para um futuro sempre adiado. Cada puxadinho interesseiro tolerado, cada invasão das regras ignorada, cada estrutura faraônica, que serve mais à vaidade do que à função pública, representa uma escolha — e não escolher também é uma escolha. A cidade é espelho disso tudo: reflete não só os traços do tempo, mas também as omissões de quem paga a conta.

Ao fim, resta a pergunta incômoda: o que deixaremos para aqueles que ainda não nasceram? Será que estaremos apenas perpetuando um modelo de política que desaprendeu a pensar? E quando uma cidade, um país, para de pensar, o que sobra é a repetição automática do erro. Não é esse o legado que uma capital, ainda chamada patrimônio, deveria desejar carregar.

A frase que foi pronunciada:

“É preciso tanta energia para desejar quanto para planejar.”

Eleanor Roosevelt

Terra sem lei

Se existe uma Lei Geral de Proteção de Dados, não faz o menor sentido um cliente de operadora de celular receber mais de 20 telefonemas de robôs por dia. Pior do que isso é a ouvidoria das operadoras deixarem um som irritante para o consumidor ouvir por mais de 40 minutos sem atendimento. E ainda há o pior: a Anatel só aceita a reclamação se houver registro na ouvidoria da operadora.

História de Brasília

O auditório da Universidade de Brasília se chama 2 Candangos, como homenagem ao Reitor aos 2 anônimos que morreram na construção da instituição. Em homenagem, diremos seus nomes: Gildemar Marques, de Bom Jesus, Piauí, 19 anos e Expedito Xavier Gomes, de Ipu, Ceará, 27 anos.

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Quando a situação política decorrente de uma sequência sem fim de escândalos que vão vindo à tona parece conduzir o país ao caos, as análises meramente políticas já não conseguem mais explicar o que de fato ocorre. Quando isso acontece, um dos caminhos possíveis a ser percorrido ruma direto para a seara da psicologia — no caso aqui da psicologia analítica, criada por Carl Gustav Jung (1875-1961).

Criador do conceito de sombra, ele dizia que todos nós abrigamos aspectos de nossa personalidade que preferimos não reconhecer: impulsos, desejos e contradições que não se encaixam na imagem que construímos de nós mesmos. Essa “sombra” — rejeitada e projetada no outro —se torna um mecanismo perigoso quando não é reconhecida.

Na política, ela se manifesta como moralismo seletivo, discursos públicos dissonantes das práticas privadas e, principalmente, como a tentativa inconsciente de destruir aquilo que mais se teme dentro de si. A teoria da sombra de Jung ilumina com precisão os comportamentos contraditórios e, muitas vezes, destrutivos que vemos com frequência no campo político.

A política, sendo o palco por excelência da projeção coletiva, revela com nitidez como indivíduos e grupos negam aspectos indesejados de si mesmos e os projetam sobre os adversários. O resultado é o moralismo inflado, a hipocrisia institucionalizada e o ódio como forma de autodefesa psíquica. O político que combate “a corrupção dos outros” enquanto lucra em silêncio com esquemas próprios; o juiz que julga “em nome da moral”, mas negocia bastidores com grupos de interesse; o cidadão que clama por justiça, mas aplaude a arbitrariedade contra quem pensa diferente — todos encenam o drama da sombra projetada, incapazes de reconhecer suas próprias ambivalências.

Jung alertava que, quando a sombra não é integrada, ela domina o indivíduo de forma inconsciente. No coletivo, isso gera movimentos persecutórios, polarizações extremas e um estado constante de guerra simbólica, onde a busca por um inimigo externo substitui o enfrentamento das próprias contradições. A política torna se, assim, um teatro de purificação ilusória, onde ninguém se salva porque ninguém olha para dentro.

Esse conceito é essencial para compreender não apenas o comportamento de certas lideranças políticas atuais, mas também explica o comportamento da massa que apoia essa estratégia, que facilmente transfere para o outro (o opositor, o corrupto, o traidor, o “inimigo do povo”) as falhas que se recusa a admitir em si mesma. Nesse ponto, a psicologia analítica ensina que, se a sombra não for reconhecida, não haverá amadurecimento nem no indivíduo nem na democracia. Como escreveu Jung, “não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão”.

A associação entre o conceito junguiano de sombra e a retórica política “acuse-os do que você faz” — atribuída a táticas de propaganda de regimes autoritários e amplamente usada por setores da esquerda e da direita — revela uma operação psicológica profunda: a projeção da sombra coletiva como estratégia de manipulação. A frase “acuse-os do que você faz” expressa bem essa tática em que o discurso se torna um espelho invertido: aquilo que é praticado às escondidas é denunciado ruidosamente como sendo feito pelos outros. Essa inversão tem um efeito duplo: confundir o debate público, deslocando o foco e dificultando a responsabilização. Proteger o ego coletivo, preservando a autoimagem moral do grupo.

No campo contemporâneo de batalha, isso pode ser observado, por exemplo, quando: ataca-se o “autoritarismo” de adversários enquanto se tolera ou até promove o controle ideológico em instituições; denuncia-se “golpes” e “ameaças à democracia” ao mesmo tempo em que se instrumentaliza o Judiciário para fins políticos; erige-se a bandeira da “tolerância”, mas com práticas intolerantes a vozes dissonantes. Essa estratégia torna-se ainda mais poderosa quando combinada com um discurso moralizante. A sombra projetada nos adversários não apenas justifica a própria agressividade, como permite ações extremas em nome de uma suposta justiça.

Assim, a luta política se transforma em uma guerra de extermínio simbólico, onde o outro não é um adversário legítimo, mas um reflexo do mal a ser eliminado. Quando a política opera sob o domínio da sombra, não há diálogo, apenas projeção. A verdade não importa, apenas a manutenção da imagem idealizada, ou as narrativas. E, como disse Jung, “quanto maior a luz, maior a sombra”. Quanto mais moralista o discurso, mais obscuras tendem a ser as intenções ocultas por trás dele.

A frase que foi pronunciada:

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”

Carl Jung

História de Brasília

Chegaram ao edifício do Ministério da Fazenda 12 malas e dois sacos cheios de processos, num total de quase 400 quilos. As pilhas aumentam e não há funcionários para os despachos rotineiros. (Publicado em 3/5/1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

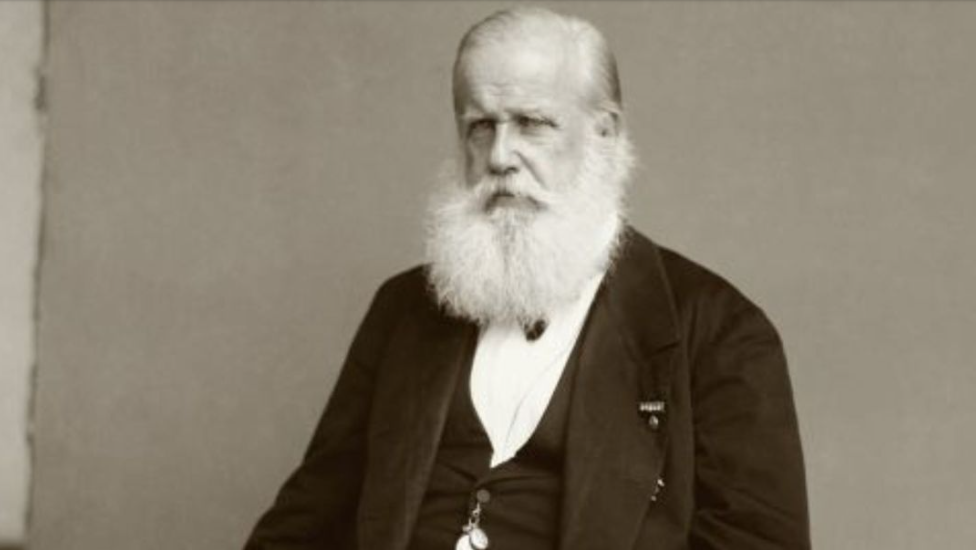

Em carta famosa em que deixa transparecer a dor e a saudade, que só mesmo os exilados e desterrados políticos são capazes de experimentar, D. Pedro II, já em idade avançada, lembra dos 55 anos dedicados ao serviço da nação brasileira e da falta que sente das coisas típicas do seu país de nascimento. Fala também dos sonhos de voltar ao país, de fazer ainda mais pelo seu povo, deixando à mostra nessas linhas o seu profundo patriotismo e o imenso amor que nutria por tudo o que aprendeu a admirar. Mais do que isso, a carta testemunha o comportamento sempre ético do mais querido dos governantes dessa terra, alijado do poder de modo traiçoeiro pelas elites daquela época, descontentes com seu governo, principalmente, depois do fim do regime escravista.

Trata-se aqui de um documento que, pelo seu teor e sinceridade, torna-se atual e um modelo a ser seguido por todos os estadistas. Em momento algum, o imperador deixa-se guiar pelo ressentimento e pelas traições que sofreu, numa demonstração de que aceitou seu destino e seu exílio, para o bem do povo brasileiro.

A carta torna-se atual pelo exemplo que dá e ensina, às novas gerações, como agir com ponderação e equilíbrio, mesmo diante de tão grandes desafios. Numa época como a nossa, em que as traições políticas parecem ter se transformado em fenômenos normais e em que os desmandos e a corrupção parecem grassar por toda a parte, nada mais proveitoso do que refletir sobre as palavras desse brasileiro de bem, mandado a força para longe de sua terra natal, que tanto amava.

Escreveu D. Pedro II: “Estou bem velho mas ainda consigo ver as areias das praias do Rio de Janeiro. Ainda consigo sentir a brisa das manhãs, e o cheiro delicioso de café que só minha antiga terra era capaz de gerar. Ao longo da minha vida, tive a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecendo novas culturas e costumes. Precisei viajar pelos continentes para perceber que nenhum dos lugares que visitei era tão grandioso quanto meu Brasil. Percebi que nenhum povo era tão guerreiro quanto o meu povo brasileiro. Percebi que nenhum outro reino, império, ou nação tinha as riquezas que nós tínhamos. Sei que não consegui agradar a todos, mas lutei por quase 60 anos com as armas que eu tinha. Tentei ser o imperador mais justo possível, e tentei enfrentar os altos e baixos com muita sabedoria. Hoje, a única certeza que tenho, é que se dependesse somente da minha pessoa muita coisa teria mudado no Brasil, bem mais rápido do que se esperava. Por que não resisti ao golpe de estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque eu não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio, do que o sangue do meu povo. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui neste plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o rei de todos os reis, e agradece-lo do fundo do meu coração, pela honra de ter nascido brasileiro.”

A frase que foi pronunciada:

“Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos.”

Dom Pedro II

Vírgula

Solução simples para as ardilosas armadilhas contra os idosos. Realizar um empréstimo consignado sem a autorização do titular isenta o cliente do banco ou do INSS a pagar a conta. Simples assim.

Ponto final

Esse assunto recebeu espaço no legislativo que agora cria uma lei para multar o banco. Melhor que a multa, seria a isenção do pagamento do empréstimo não autorizado. Mal cortado pela raiz.

Exclamação

É preciso um apelo dos produtores para que o governo reconheça a importância do cacau brasileiro. Mais cacau puro nos chocolates vendidos no país é o que a classe pede. O que parece óbvio precisa ser gritante!

Aspas

“Nesse plano geral do mundo para exterminar os idosos poderiam começar pelos corruptos!”, disse Eliana de Siqueira Alves

Em cerrado

Como sempre Nicolas Behr canta Brasília em poesia contagiando a todos que amam essa cidade. “Nem tudo o que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado.” Veja no link: Brasília.

História de Brasília

Da lista dos “Dez mais de Brasília”, que a minha vizinha ao lado, Katucha, publicou, há um que não é da cidade. O senador Juscelino Kubitscheck. (Publicada em 03.05.1962)