Mês: outubro 2025

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

A megaoperação policial deflagrada no Rio de Janeiro revela um país em convulsão e um Estado que perdeu o controle sobre vastas porções de seu território. As cenas de guerra urbana, helicópteros sobrevoando favelas e confrontos que duram horas, não são apenas sinais de um problema localizado, são sintomas de uma doença nacional. O crime organizado brasileiro já não se limita a ser uma ameaça doméstica; transformou-se em um poder paralelo, com tentáculos que alcançam o exterior, articulando-se como uma verdadeira multinacional do crime. Mais uma vez, o que está em jogo, neste momento, é a própria soberania do país.

As facções criminosas, outrora limitadas ao tráfico de drogas, expandiram suas operações para o garimpo ilegal, o contrabando de armas, o tráfico de pessoas e até a corrupção política. São conglomerados que movimentam bilhões por ano, lavam dinheiro com eficiência empresarial e impõem regras próprias em regiões inteiras. Em muitas áreas, o Estado já não dita as normas, apenas as observa impotente. A fronteira entre o legal e o ilegal se tornou porosa, e há cada vez mais evidências de que agentes públicos, empresários e políticos atuam como intermediários dessas organizações. Quando o crime penetra o tecido institucional e passa a influenciar decisões de governo, o país dá os primeiros passos rumo a um narcoestado. Esse processo de corrosão não se fez do dia para a noite. Décadas de descaso, de políticas públicas inconsistentes e de discursos ideológicos mal calibrados prepararam o terreno. A atuação de certas organizações e setores políticos, que, sob o pretexto de defender os direitos humanos, passaram a deslegitimar qualquer ação de enfrentamento, criou uma paralisia operacional.

Ao mesmo tempo, governos se alternaram no poder sem formular uma política de segurança nacional articulada, preferindo respostas imediatistas: operações espetaculares que produzem manchetes, mas não resultados duradouros. Combater o crime é necessário; mas sem inteligência, sem planejamento e sem vontade política, o esforço se converte em mero teatro.

No cenário internacional, a percepção sobre o Brasil se agrava. O governo dos Estados Unidos, em recente pronunciamento, classificou organizações criminosas latino-americanas como terroristas, equiparando-as a grupos que representam ameaça direta à segurança global. Essa decisão é um divisor de águas: ao redefinir a natureza desses grupos, Washington abre espaço para ações extraterritoriais e sanções financeiras que podem atingir inclusive o território brasileiro. O alerta americano soa como uma advertência diplomática e como uma constatação desconfortável de que o problema aqui já ultrapassou fronteiras.

Se o Brasil continuar negando a dimensão internacional do crime organizado, poderá assistir, em breve, à ingerência de potências estrangeiras em sua própria política de segurança. A omissão do governo federal diante dessa escalada preocupa. O discurso de negação, a crítica automática às forças de segurança e a insistência em soluções puramente sociais necessárias, mas insuficientes — apenas aprofundam a crise. O que está em curso é uma simbiose entre crime, poder econômico e estruturas políticas, e enfrentá-la requer algo mais que slogans.

É preciso inteligência integrada, cooperação internacional em bases de soberania e, sobretudo, coragem para desmontar os esquemas de corrupção que sustentam o crime por dentro do Estado. Sem isso, o país continuará a reagir de modo errático, oscilando entre a violência e a impotência. O risco de o Brasil tornar-se um modelo acabado de narcoestado é real. Quando o poder das armas e do dinheiro ilícito se sobrepõem ao das instituições, a democracia se desfaz silenciosamente. O que se inicia nas vielas e fronteiras termina nas cúpulas do poder.

Evitar esse destino exige um pacto republicano que ultrapasse ideologias: segurança pública eficiente, justiça independente, fortalecimento das fronteiras e políticas sociais que retirem das facções suas principais forças de recrutamento: a miséria e o abandono. A operação no Rio não deve ser lida como um episódio isolado, mas como um grito de alerta.

Se o Estado não reconquistar sua autoridade, se a sociedade continuar a relativizar a gravidade da ameaça e se a classe política insistir em discursos de conveniência, em breve, o Brasil deixará de ser apenas um país violento para tornar-se algo pior: um território governado pelo medo, pela corrupção e pelas armas. A hora de reagir é agora.

A frase que foi pronunciada:

“Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.”

Lula

História de Brasília

Nada mais injusta do que a campanha que vem sendo mantida contra o engenheiro Waldemar Lucas, prefeito de Taguatinga. Até hoje ninguém assumiu aquele cargo para dedicar a mesma atenção, e o mesmo interêsse pela solução de milhares de lotes ocupados ilegalmente do que o atual subprefeito. (Publicada em 11.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Nessa semana, a revista The Economist mostrou reportagem em que faz severas críticas à pessoa e à atuação política do presidente brasileiro. Tanta repercussão causou nos bastidores que o próprio Itamaraty teve que entrar em cena para em carta defender nosso comandante. Por mais que se pretenda defender o mandatário, as críticas, na sua grande maioria, são procedentes e mostram que o líder nacional está perdido no espaço, talvez pelo pesar dos anos de uma vida regada a álcool e a excessos de todo o tipo. O importante aqui é saber até que ponto o atual governo tem sido de fato o responsável pelo aprofundamento da crise econômica e política que, mais uma vez, vai empurrando o país para a periferia do mundo civilizado, transformando o Brasil numa espécie de pária internacional, ligado aos piores e mais falidos regimes do planeta.

Neste momento, vivemos um grave risco estrutural: à medida que o mundo se realinha geopoliticamente e fortalece cadeias de valor modernas, a atuação do governo sinaliza um recuo em suas capacidades como ator internacional relevante e coloca em xeque o projeto de retomada econômica sustentada. A recente avaliação da The Economist de que Lula “perdeu influência no exterior e é impopular no Brasil” traz, em forma de alerta editorial, o que está em jogo para o país. O primeiro grande problema é a política externa. O Brasil tem dado preferência visível a países como China, Rússia e Irã, numa guinada que a revista qualifica como “cada vez mais hostil ao Ocidente”. O alinhamento ou a aparência de alinhamento com regimes autoritários ou contestados internacionalmente compromete a credibilidade do país junto a mercados, investidores e parceiros tradicionais.

Em um mundo onde confiança, previsibilidade e integração global geram crescimento, o Brasil corre o risco de se tornar peripheral – menos interlocutor, mais espectador. Em segundo lugar, um perfil interno de fraqueza institucional parece crescer. The Economist destaca que a desaprovação popular atingiu níveis críticos, e que o Legislativo derrubou um decreto presidencial, algo inédito em décadas, mostrando que o Executivo perdeu fôlego político.

Se a política econômica e institucional perde sustentação, a estabilidade requerida para investimentos, reformas e credibilidade se esvai rapidamente. A economia, claro, sofre o impacto. Apesar de alguns dados pontuais positivos, a tendência é de estagnação ou de crescimento fraco se nada for feito para modernizar a estrutura produtiva, logística, regulação e geração de valor agregado. Um presidente que se isola internacionalmente e que acumula desgaste interno dificilmente mobiliza energias para reformas profundas. Assim, o Brasil pode estar prestes a repetir ciclos de baixo crescimento, déficit estrutural e falta de dinamismo, exatamente o oposto da narrativa de “novo ciclo” que muitos pregam. Além disso, a identidade internacional do Brasil que, há poucos anos, era de “potência intermediária” em ascensão corre o risco de se converter em país alinhado majoritariamente a regimes falidos ou contestados. Isso não só fragiliza o soft-power brasileiro, mas cria vulnerabilidades: mercados multilateralizados podem preferir fornecedores, parceiros ou blocos que ofereçam menor risco reputacional ou político.

Se o Brasil se torna aliado de regimes vistos como instáveis ou autoritários, ele se expõe e pode pagar o preço em barreiras comerciais, financiamento internacional e até insegurança geopolítica. No âmbito interno, a imagem de um presidente “perdido no espaço” fruto, segundo alguns críticos, de anos de vida pública marcada por excessos embora mereça cautela, simboliza para muitos a sensação de que não há uma liderança clara, renovadora e propositiva. A combinação de desgaste, rumor de alianças de conveniência e ausência de projeto claro de futuro configura um terreno fértil para que o país fique refém de “gestão do dia a dia” em vez de “dobradinha de rumo e execução”.

Essa é a fórmula para que o país tenha muito a perder: a falta de influência externa, o declínio interno de legitimidade, a incapacidade de gerar crescimento robusto, o risco de isolamento diplomático e econômico, e a possível transformação de parceiro relevante em bem-menos-importante. A estagnação econômica pavimenta o caminho para o desemprego, a migração de cérebros, a fuga de capitais, e o retrocesso social. O prestígio perdido dificulta reformas estruturais porque reduz tanto o “capital político” quanto o “capital internacional”, que viabilizam grandes movimentos.

Para reverter esse quadro, o país precisa urgentemente que o presidente e a coalizão que o apoia retornem à lógica de construção de confiança: confiança internacional (parcerias sólidas, não conjunturais), confiança doméstica (instituições funcionando, execução crível) e confiança econômica (produto crescente, investimento privado, funcionamentos de mercado). Sem isso, o Brasil não apenas deixará de decolar, ele corre o risco de retroceder. O cenário ideal em vez de “país pária” não é inevitável, mas exige que se pare de repetir erros do passado e venha a assumir com humildade que, sob a liderança atual, há mais interrogações do que certezas.

A reportagem da The Economist não deve ser lida como simples provocação estrangeira, ela serve como espelho desconfortável de uma situação que parece melhor compreendida à distância, fora do alcance da censura e dos adesismos de ocasião.

A frase que foi pronunciada:

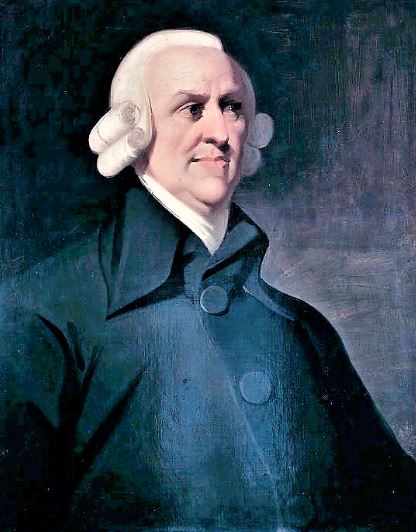

“O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro original que foi pago por todas as coisas. Não foi com ouro ou prata, mas com trabalho, que toda a riqueza do mundo foi originalmente comprada.”

Adam Smith

História de Brasília

Na Quadra 7 do SCR as calçadas não estão completas. Onde há casa comercial, a calçada é feita. Onde há passagem para a W-2 é todo esburacado o piso. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Graças às velhas, insistentes e corrosivas políticas de dilapidação das estatais, os Correios vêm a público anunciando que entraram, mais um vez, em estado de falência completa. Querer resultados diferentes usando os mesmos métodos dá nisso. Não é de hoje que tanto os Correios como outras estatais, submetidos às mesmas políticas de aparelhamento e razia, anunciam, uma após outra, que os prejuízos superam imensamente os lucros e não há reza forte que possa mudar o rumo dessa triste sina. Afinal, é para isso, justamente, que servem as estatais. Conhecendo o modus operante dos especialistas em vermelho, o balanço estranho seria se a estatal viesse a declarar algum lucro. Somente nesses dois anos de governo, mais de 550 agências franqueadas fecharam as portas por todo o país. Outras 38 foram fechadas pelo próprio governo. Para socorrer a estatal, o governo busca, com o aval do Tesouro, por bancos que possam emprestar R$ 20 bilhões de forma emergencial. Os bancos, obviamente, fogem desse tipo de negócio, pois sabem que a estatal prosseguirá submetida aos mesmos modelos de exploração tóxicos.

Empresas públicas, a rigor, não entram na prática, em regime ou estado de falência e insolvência, pois contam com os recursos ilimitados dos pagadores de impostos. O governo sabe disso e, talvez, por essa razão, prossiga com sua política de controlar as estatais. O curioso é que os Correios e milhares de empregados ainda experimentam as consequências ruins advindas da quebra do fundo de pensão Postalis. A falência anunciada das estatais e o rombo dos Correios já eram dados com ceros, era só uma questão de tempo.

No Brasil contemporâneo, a combinação de elevado poder estatal, modelos de gestão pouco transparentes e forte ingerência política tem se mostrado fatal para o desempenho de empresas públicas que deveriam servir ao interesse coletivo e abrigar especialistas em gestão. A crise dos Correios, cujos resultados do primeiro semestre de 2025 apontam para um rombo de cerca de R$ 4,3 ou 4,4 bilhões, acumulados entre janeiro e junho, é um dos casos mais emblemáticos desse declínio estrutural. Esse valor já supera o prejuízo total de 2024, ano em que a estatal registrou déficit de aproximadamente R$ 2,6 bilhões. No segundo trimestre de 2025, isoladamente, os Correios sofreram um prejuízo de cerca de R$ 2,64 bilhões, quase cinco vezes o valor negativo do mesmo período de 2024. Esse tipo de devastação financeira indica não apenas uma má fase conjuntural, mas problemas de fundo: modelo de negócio erodido, custos em aceleração, receitas em queda e, sobretudo, uma incapacidade de gestão. A receita líquida da estatal caiu de cerca de R$ 9,28 bilhões no primeiro semestre de 2024 para aproximadamente R$ 8,18 bilhões no mesmo período de 2025. As despesas gerais e administrativas saltaram de aproximadamente R$ 1,2 bilhões para R$ 3,4 bilhões. Além disso, houve crescimento expressivo de despesas financeiras e precatórios, que pesaram no resultado final. Do ponto de vista macro, o panorama das estatais federais como um todo é igualmente preocupante. Segundo o Banco Central do Brasil (BC), as empresas estatais federais acumularam déficit de cerca de R$ 5,52 bilhões no período janeiro-julho de 2025, um recorde para o conjunto da série histórica. Nos primeiros quatro meses de 2025, o mesmo conjunto já apresentava déficit de R$ 2,73 bilhões.

Esses números geram duas reações automáticas e legítimas: a primeira é a constatação de que os recursos públicos estão sendo drenados, em vez de investidos em retorno para a sociedade. A segunda refere-se à pergunta: por que, apesar dos alertas e dos sucessivos resultados negativos, o ciclo não se interrompe? Por que tantas estatais continuam operando em regime de prejuízo persistente? A forte presença política e instrumentalização das estatais como ferramenta de poder: indicações políticas, larguíssimo quadro funcional, estratégias que privilegiam manutenção de rede ou de presença sobre eficiência econômica, além do fato de que muitas estatais têm na missão social o elemento central, o que exige equilíbrio difícil entre função pública e sustentabilidade financeira. A junção desses fatores acaba em “resultados diferentes com os mesmos métodos”, como já foi destacado em críticas públicas.

No âmbito dos Correios, há ainda o agravante de que o governo federal tem buscado medidas de “socorro” para a empresa pública buscando valores emergenciais, que serão garantidos pelo Tesouro Nacional, por meio de buscas por linhas de crédito, o que evidencia que a estatal está, de fato, em “estado de falência” operacional, na medida em que depende de recursos públicos para manter funcionalidade.

A frase que foi pronunciada:

“Eu estou coletando assinaturas para a abertura de uma CPMI dos Correios”

Deputado Zé Trovão

História de Brasília

Na Quadra 7 do SCR as calçadas não estão completas. Onde há casa comercial, a calçada é feita. Onde há passagem para a W-2 é todo esburacado o piso. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Constitui-se, um dos efeitos colaterais mais proeminentes da modernidade digital, a irrupção e a subsequente proliferação de uma vasta e heterogênea plêiade de generalistas em todas as esferas do conhecimento e da opinião. Encontram-se, frequentemente, estes indivíduos imbuídos de certezas inabaláveis e de uma vaidade desmedida, elementos que, paradoxalmente, os credenciam, no ambiente virtual, à oferta irrestrita de conselhos normativos e à disseminação de modelos comportamentais pretensamente universais. Essa vã ambição de assumir um status de especialista que não corresponde à sua formação ou experiência real adquire contornos de periculosidade ainda mais significativos quando as análises e prescrições destes novos “gurus” digitais são adornadas e instrumentalizadas pela moldura político-ideológica que professam publicamente.

Excetuando-se o contingente restrito de profissionais do jornalismo investigativo, cuja natureza do mister exige uma imersão constante e abrangente em uma vasta gama de assuntos e especialidades, o cenário contemporâneo das mídias sociais se configura, fundamentalmente, como um incessante festival de superficialidade e besteirol. Observa-se que a adesão entusiástica e a crítica a esse conteúdo se revela tão perigosa para a integridade intelectual quanto a metáfora de caminhar inadvertidamente sobre um terreno pantanoso sem sustentação firme. Desapareceu do horizonte de análise a aplicação criteriosa do bom senso e da reserva epistemológica, embora existam, evidentemente, notáveis exceções que merecem ser registradas e valorizadas no debate público.

Hoje, sob o pretexto de preencher um aparente vazio de ideias e de conteúdo, verifica-se a tendência perigosa e generalizada de todos falarem sobre tudo, o que culmina, tragicamente, na mútua ininteligibilidade entre os interlocutores. Vivencia-se, em decorrência, uma espécie de moderna Torre de Babel, onde a própria linguagem parece ter se despojado de sua força primordial como veículo de comunicação efetiva e de entendimento consensual.

Surpreendente se mostra a ocorrência e a intensificação desse fenômeno, no qual o poder comunicativo da linguagem foi drasticamente reduzido, precisamente no momento histórico em que as tecnologias de comunicação baseadas na internet parecem concretizar a conexão instantânea do globo em tempo real e com riqueza audiovisual. Demonstra-se igualmente intrigante o fato de que este período de profunda dissonância e ruídos comunicacionais já havia sido previsto e teorizado em épocas pretéritas. O caos político-institucional observado no cenário nacional serve como eloquente evidência para esta tese, e a persistência de inúmeros conflitos armados e guerras em escala global atua como um reforço empírico inquestionável.

Ocasião propícia para uma revisão e repensamento dessas previsões foi o ano de 2011, quando se celebrou o centenário de nascimento do influente filósofo e professor canadense Marshall McLuhan (1911-1980), formulador do controverso conceito de Aldeia Global. Sustentava, McLuhan, que os meios de comunicação emergentes teriam se transformado em uma extensão natural e quase orgânica do ser humano moderno. Postulava que as novas tecnologias não só interligariam o mundo geograficamente, mas também promoveriam uma unificação cultural, dada a sua capacidade de influenciar estruturalmente os modos de pensar e de perceber a realidade da sociedade. Nesse sentido, é crucial rememorar o aforismo central de sua teoria: O meio é a mensagem (McLuhan, 1964), indicando que a forma da tecnologia, e não seu conteúdo, é o agente transformador da sociedade.

Concretizaram-se, em parte, algumas dessas projeções mcluhanianas, mas a custo de uma realidade profundamente paradoxal: jamais, em toda a história registrada, a humanidade esteve tão tecnologicamente conectada e, simultaneamente, tão psicologicamente isolada e solitária. Tal paradoxo se manifesta no comportamento dos usuários: mais de 90% dos entrevistados em pesquisas sobre o uso da internet no Brasil relataram conectar-se diariamente (TIC Domicílios, 2019), o que sublinha a ubiquidade do meio, mas não garante a qualidade ou profundidade das interações sociais que dele emanam. Fomos alimentados pela ideia utópica de uma intrínseca igualdade humana universal, mas, quando nos defrontamos com a manifestação incontornável das diferenças, reagimos com hostilidade, arredamento e polarização. Um caso paradigmático, que toca diretamente a realidade nacional, reside nos intensos debates políticos envolvendo as vertentes ideológicas da esquerda e da direita.

Embora a divergência essencial de perspectivas entre estas duas vertentes seja intrinsecamente compreensível e inerente ao jogo democrático, o que se torna absolutamente inaceitável é a exclusão e a marginalização do Brasil e dos cidadãos brasileiros das discussões substantivas. Tal exclusão não se deve primariamente à ação da direita política, mas sim, em grande medida, a uma visão obtusa e anacrônica professada por setores das esquerdas, os quais demonstram uma recalcitrância em aceitar a transformação social e ideológica pela qual o país tem passado. Evidencia-se a incapacidade destes setores de reconhecer que a sociedade brasileira evoluiu, e, com ela, surgiram diferenças e demandas expressadas agora por uma parcela majoritária da população, que exige ser representada e ouvida no processo de deliberação política.

A frase que foi pronunciada:

“Uma coisa sobre a qual os peixes não sabem absolutamente nada é a água, uma vez que não têm um antiambiente que lhes permita perceber o elemento em que vivem.”

Marshall McLuhan

História de Brasília

Rebatemos as insinuações, porque custa-nos crer que homens de gabarito como o cel. Barlem e o dr. Valdir Santos participem de uma Comissão para não apurar a verdade. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Desde sempre, a população foi mantida à margem da história do Brasil. O que sempre prevaleceu foram arranjos do tipo burocrático ou tecnocrático que visavam manter o status quo e a lógica perversa do patrimonialismo. A república, desde a sua instalação, jamais teve a hombridade de legitimar quaisquer dos princípios que justificassem a sua implantação. A República tem sido deles, ou seja, da minoria que passou a se assenhorear-se do Estado. E isso, quer queiramos ou não, gera consequências profundas na vida das pessoas, moldando um tipo de nação que sempre tem se colocado à margem, sem participação cívica em o que quer que seja e sem, principalmente, soberania popular; e, por tabela, sem promoção da justiça.

Há uma tese que atravessa gerações e sobrevive aos discursos oficiais: a de que o empobrecimento do brasileiro não é um acidente histórico, mas um projeto político cuidadosamente mantido. Desde o golpe palaciano que instituiu a República, em 1889, o Brasil vem sendo moldado segundo interesses que, sob o disfarce da modernização, nunca se preocuparam em construir uma nação democrática, participativa ou socialmente justa.

O povo, esse “amontoado de ninguém” ausente da história, sempre foi convocado apenas na hora de legitimar o poder de outros, como eleitor, massa de manobra ou plateia silenciosa. A chamada “Proclamação da República” foi, na verdade, um rearranjo de forças entre militares e civis que desejavam romper com o Império não para libertar o país, mas para apropriar-se do Estado. A promessa de um novo tempo não passou de um slogan, uma narrativa que serviu para mascarar a tomada de poder por uma minoria burocrática e tecnocrática.

Seja a República Nova que se seguiu Velha, ou mesmo a “Nova República” pós-1988 manteve o mesmo vício de origem: a exclusão popular como fundamento de governo. Desde então, o Brasil vive sob o império de um patrimonialismo refinado, em que o público é tratado como propriedade privada e o Estado serve de abrigo para corporações, grupos de interesse e oligarquias regionais. A cidadania, neste modelo, é um adereço retórico. Os governos mudam, as ideologias se alternam, mas o cidadão permanece à margem sem voz, sem poder e, sobretudo, sem acesso real aos bens e serviços que lhe garantiriam autonomia.

Nesse contexto, o empobrecimento não é mero resultado de crises econômicas ou má gestão. É uma política de controle social. O cidadão economicamente frágil depende do Estado para sobreviver e, portanto, torna-se mais suscetível à manipulação política. Programas sociais, em vez de instrumentos de emancipação, são convertidos em cabrestos modernos. Benefícios que deveriam ser degraus para a independência transformam-se em armadilhas que perpetuam a dependência. O assistencialismo, quando mal conduzido, substitui a cidadania por clientelismo e desmobiliza a consciência crítica. As finanças públicas, descontroladas, não são apenas incompetência: são parte do mecanismo de perpetuação da pobreza.

O déficit fiscal crônico serve de pretexto para cortes sociais, arrocho salarial e dependência internacional. Ao mesmo tempo, a elite econômica, sempre bem instalada, acumula lucros recordes em setores protegidos pelo próprio Estado, bancos, empreiteiras, mineradoras, agronegócio exportador.

Uma sociedade profundamente desigual, em que a riqueza se concentra no topo, enquanto o restante da população disputa migalhas, é o resultado. As reformas que prometem eficiência acabam por fortalecer o controle de poucos sobre muitos. A lógica é simples: quanto mais pobre o indivíduo, mais fácil controlar o país.

O empobrecimento coletivo também é cultural. Uma população sem acesso à educação de qualidade, à informação livre e à consciência crítica dificilmente compreenderá o alcance de sua força política. O desmonte sistemático da educação pública, a precarização das universidades e o abandono da cultura são faces do mesmo objetivo: manter o cidadão em condição de servidão intelectual.

Em vez de garantir igualdade, o Estado brasileiro tornou-se uma máquina de perpetuar privilégios. A política fiscal regressiva, o sistema tributário injusto e a burocracia que sufoca pequenos empreendedores são exemplos claros de um modelo desenhado para concentrar renda e poder. Enquanto o trabalhador paga impostos em cascata sobre o consumo, os grandes capitais se beneficiam de brechas legais e generosos incentivos.

A verdadeira soberania popular, aquela que nasce da autonomia econômica e da consciência política, permanece interditada. O Brasil precisa enfrentar esse paradoxo histórico: só haverá República de fato quando houver povo de verdade. E só haverá povo de verdade quando o Estado deixar de ser o instrumento dos poucos para tornar-se o espaço de todos. Até lá, continuaremos sob a mesma bandeira de sempre: verde, amarela e profundamente desigual.

A frase que foi pronunciada:

“A ignorância é uma estratégia política não um fracasso do sistema, mas seu propósito.”

Darcy Ribeiro

História de Brasília

Corre a boca miuda na cidade, que a Comissão de Inquérito da Novacap não apurará nada contra ninguém. Nos primeiros dias de trabalho um jornalista carioca procurou atingir a honorabilidade dos seus membros, ressaltando apenas o dr. Bessa (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Dez nos depois do maior desastre ambiental do país, a ferida aberta em Mariana segue supurando entre os escombros da burocracia e o silêncio conveniente dos que lucraram com a lama. O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, arrastou com seus 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério não apenas casas e plantações, mas também a crença — já rarefeita — de que a justiça brasileira pudesse ser célere, eficaz e equitativa. Dez anos depois, ou onze conforme o calendário das vítimas, a reparação ainda se arrasta como uma lesma manca pelos corredores do Judiciário.

Foram mais de 300 mil pessoas atingidas direta ou indiretamente pela avalanche de resíduos que desceu das encostas de Bento Rodrigues até o leito do Rio Doce, apagando do mapa comunidades inteiras, destruindo o bioma e comprometendo a vida aquática até a foz, no Espírito Santo. Oficialmente, 19 pessoas morreram nos minutos seguintes ao desmoronamento, mas os moradores locais garantem que o número é maior. Há mortos sem nome, desaparecidos sem estatística e histórias que o tempo e o descaso se encarregaram de soterrar sob toneladas de lama tóxica.

As mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton — esta última de origem britânica — seguem desde então em um vaivém processual que mais parece uma coreografia bem ensaiada da impunidade. Enquanto isso, parte das vítimas já morreu sem receber indenização, e outras sobrevivem com pequenas pensões, sem o direito elementar à recomposição do lar e da dignidade. É um roteiro já conhecido: de um lado, empresas com exércitos de advogados; de outro, cidadãos invisíveis, sem o peso social ou econômico capaz de fazer girar a roda emperrada da justiça.

Estudo recente da Fundação Getúlio Vargas apontou que a expectativa de vida das populações expostas aos rejeitos metálicos — ferro, silício, alumínio e outros — caiu em média dois anos e meio desde o desastre. Trata-se de um dado estarrecedor, mas que pouco ecoa nos relatórios oficiais. O metal pesado, afinal, não intoxica apenas os corpos: envenena também a memória coletiva e a moral pública.

De lá para cá, formou-se uma cadeia infindável de comissões, fundações e comitês. Criou-se até uma entidade chamada Fundação Renova, encarregada de coordenar a reparação, que mais tarde foi extinta, deixando para trás o mesmo rastro de incertezas que a lama deixou nas margens do rio. Cada tentativa de acordo entre Estado e empresas resultou em novas repactuações, novos prazos, novas cifras. O último grande acerto, celebrado com pompa em 2024, prevê o pagamento de R$ 170 bilhões aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, valor que soa grandioso até que se descobre o detalhe: o montante será parcelado ao longo de vinte anos. Um tempo suficientemente longo para que a lembrança do desastre se dissipe e os beneficiários iniciais talvez já não estejam vivos para usufruir da justiça prometida.

Aos moradores e pequenos agricultores restam cifras modestas: R$ 35 mil para uns, R$ 95 mil para outros. Em troca, uma década de sofrimento, doenças, deslocamentos forçados e o peso psicológico de assistir ao desaparecimento de um modo de vida. As mineradoras, por sua vez, terão ainda de reconstruir casas — como se tijolos e rebocos pudessem restaurar a alma perdida de Bento Rodrigues.

Enquanto isso, a outra face do litígio se desenrola em Londres, onde uma ação coletiva movida por milhares de atingidos contra a BHP Billiton cobra uma indenização de R$ 230 bilhões. O caso brasileiro, ao que parece, precisou atravessar o Atlântico para que se encontrasse esperança de justiça. E foi justamente isso que incomodou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Em decisão monocrática, o ministro Flávio Dino restringiu a atuação dos municípios que contrataram escritórios estrangeiros para tratar do caso. Para o então presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, permitir que uma tragédia ocorrida em solo nacional fosse julgada por outro país seria “muito ruim para a imagem da Justiça brasileira”.

Talvez o ministro tivesse razão quanto à imagem. O problema é que a imagem, diferentemente da justiça, não precisa ser reparada, apenas preservada. O que se busca em Londres não é vaidade institucional, mas resposta efetiva. E essa, ao que tudo indica, tarda.

A frase que foi pronunciada:

“Da terra, da água, do sol e do ar, só faltam dois pra tributar.”

Delegado Peralta

Binacional

Esperança no senador Esperidião Amin. Esforço hercúleo em estabelecer um teto para o preço da energia elétrica vinda da usina de Itaipu. O objetivo é baratear a tarifa para o consumidor. Agora, com o estímulo aos carros elétricos, o consumidor que gerar mais energia, contribui com o governo. Esperidião Amin quer o contrário. Na historinha de Brasília, abaixo, energia já era problema.

História de Brasília

Ademais, o problema da falta de energia elétrica é uma constante preocupação. Quanto ao DI, falta regularizar os lotes para que possam ser vendidos a quem possa construir, e destruir os barracos de madeira. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Com as diversas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que foram instaladas no Congresso nos últimos anos, a sociedade nunca alimentou grande esperança. A razão é que as pressões e mesmo ameaças de todo o tipo, no meio político, são fortes e frequentes. A sociedade sabe, por isso, que dessa moita não sai coelho, por mais que os alaridos em torno das investigações sejam feitos. O governo, que ao fim e ao cabo, aparece sempre na mira dessas CPIs, tem seus métodos próprios para mudar o curso das investigações e, não raro, conta com o apoio da própria oposição.

Com exceções mínimas, as bancadas indicadas para essas Comissões são designadas tendo como orientação precisa, quer dos caciques políticos, quer do próprio governo, para impedir que as investigações cheguem perto do Palácio do Planalto, por mais que os indícios apontem nessa direção. No caso em pauta, agora com a CPI que investiga os descontos irregulares em benefícios do INSS, o bom senso já previa que quanto mais as investigações fossem aprofundadas, mais e mais o rastro das irregularidades e crimes iriam até ao Planalto. A CPI do INSS e o desencanto institucional é o que parece que teremos agora como recheio dessa mais nova pizza assando no parlamento.

Para investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS, a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) chegou ao Congresso em meio a um clamor legítimo por responsabilização. Afinal, estamos falando de valores somados em bilhões de reais e de milhares de aposentados e pensionistas que nunca autorizaram tais descontos. Todavia, não se pode ignorar o ceticismo bem fundamentado que a sociedade brasileira carrega quanto ao papel real dessas instituições de apuração política. Desde o início, o panorama já anunciava que o percurso da CPMI do INSS estaria repleto de becos ocultos, retalhos de obstrução e cenários de blindagem. O modus operandi das comissões parlamentares não é novo — o que muda é o grau de sofisticação das manobras que se adotam para domar investigações que incomodem o poder.

Por meio de sua diretora de Previdência e Benefícios, a própria Controladoria-Geral da União (CGU) trouxe, ao colegiado, dados alarmantes: os descontos “associativos” passaram de cerca de R$ 387 milhões em 2015 para mais de R$ 3,4 bilhões em 2024. Quando questionada sobre a atuação do INSS após receber alertas, ela admitiu que o órgão permaneceu omisso. Além disso, o número de reclamações disparou — enquanto os pedidos para suspensão de descontos saltaram de menos de mil para quase 200 mil em poucas gestões. Mas, mais que os indícios de fraude, o que impressiona é o vigor dos mecanismos de contenção já aplicados. A CPI rejeitou a convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, que ocupava cargo no sindicato alvo de investigação. Requerimentos de quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-ministro Carlos Lupi foram retirados de pauta. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, criticou uma manifestação da AGU que defendia a continuidade dos descontos, considerando que “abriu caminho para que nenhum agente público seja responsabilizado”. Esses episódios não são exceção, são informações emergentes de que o aparato político tem e vai usar seus recursos para desviar o foco e degradar a eficácia da CPI.

No Brasil, história após história mostra que CPIs que entram no radar do Planalto costumam ser domesticadas, com poucos resultados concretos. O governo, aliado a caciques partidários, atua nos bastidores para submeter os indicados que vão compor essas comissões. A lógica é clara: compor bancadas de maneira “controlável”, distribuir cargos e pendurar lealdades. Quando a investigação se aproxima do centro do poder, o “ajuste fino” começa: requerimentos são rejeitados, convocações recusadas, deliberações alteradas. É do jogo, infelizmente já previsível, que as CPIs mais incisivas cedam ao desgaste ou sejam reduzidas a espetáculo midiático sem consequências significativas. Raramente emergem “coelhos” consistentes da moita institucional.

No caso das CPI/CPMI do INSS, por mais que os indícios apontem para conexões perigosas com o Planalto, as primeiras atitudes já demonstram o padrão clássico de blindagem política. A oposição, muitas vezes cúmplice ou benevolente, não se mobiliza com a contundência necessária para garantir que a CPI não seja convertida em mera vitrine de teoria conspiratória. A sociedade espera e exige que uma CPI não seja mero rito protocolar, mas um instrumento de responsabilização efetiva.

A CPMI do INSS tem um significado legítimo: veio porque o escândalo é grave demais para ser ignorado. Mas a tarefa que se abre é ingente: justamente garantir que essa comissão não descambe. A sociedade deve monitorar cada passo, exigir transparência imediata, mobilizar sua voz e, sobretudo, cobrar que os resultados excedam o palco do Congresso. Se não houver apuração contundente, punições reais e mudanças nos mecanismos que permitiram o esquema de descontos, a CPI será mais uma promessa não cumprida e mais uma demonstração de que, na política institucional brasileira, muito barulho sai para nenhum coelho justamente quando o rastro da mácula alcança o coração do poder.

A frase que foi pronunciada:

“Proteger o povo brasileiro é a nossa razão de existir.”

Mote do INSS

História de Brasília

A Asa Norte do Plano Piloto continua com os mesmos problemas de há seis meses. No lado comercial, não há compradores, e no lado residencial, não há comerciantes. (Publicada em 10.05.1960)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Para um mundo tão conectado como o nosso, surpreende que as pessoas se sintam e reclamem que nunca se sentiram tão sozinhas. Há um hiato imenso a separar o mundo virtual da realidade. Mas poucos percebem ou entendem esse fato simples. São em brechas assim, criadas pelo avanço das tecnologias e por onde medra a solidão humana, que surgem novos conceitos tentando explicar a coexistência entre esses dois mundos tão diversos e distantes. Um desses conceitos é o da “pós-verdade”. O termo, que parece sofisticado, é, na verdade, o sintoma de um colapso mais profundo: o da razão.

Vivemos um tempo paradoxal. Nunca o mundo esteve tão conectado, tão próximo em aparência e tão distante em essência. À cada toque, um universo de informações se abre diante de nós; à cada clique, a ilusão de pertencimento se renova. E, no entanto, jamais estivemos tão sós. É a solidão das telas, o eco do vazio nas redes, a angústia de uma convivência mediada por algoritmos. Entre o mundo virtual e a realidade concreta, ergue-se um abismo que poucos percebem, e menos ainda compreendem.

Nesse ponto, o mundo virtual se aproxima da realidade que está aí. Moldar a opinião pública e os mecanismos mentais das massas, levando-as a crer que os fatos objetivos já não importam para entender o mundo em volta. As emoções e as crenças passam a ocupar ou usurpar o lugar da racionalidade e mesmo do bom senso. A esse novo conceito, liga-se a política pós-factual, no qual os debates perdem lugar para apelos emocionais e crenças. O fato em si não interessa. Importa o sentimento que ele provocou no seio da sociedade. É o caso aqui de citar como exemplo, a tese, levantada de que a Operação Lava Jato causou um sério prejuízo econômico para o país, gerando milhares de desempregados, além de comprometer boa parte do desempenho da indústria nacional.

O Brasil experimenta, assim como parte de alguns países da Europa, os efeitos de um autêntico processo de pós-verdade. Para mantê-las distante, é preciso açular as polarizações ao extremo. A começar a chamar de extremista quem quer que discorde do discurso dominante. No futuro, os historiadores terão que consultar, antes de qualquer pesquisa acadêmica séria, o verbete “pós-verdade”, para depois entender o contexto geral dos acontecimentos, naqueles tempos confusos em que até a linguagem foi alterada em suas bases.

A pós-verdade não nega a existência dos fatos; ela simplesmente os torna irrelevantes. O que passa a importar não é o que é, mas o que se sente. Em seu império, a emoção subjuga o raciocínio, a crença substitui a prova, e o discurso domina a realidade. É o triunfo do parecer sobre o ser, da impressão sobre o conhecimento.

Nas democracias ocidentais, e o Brasil não é exceção, o fenômeno se manifesta com uma nitidez assustadora. A política, transformada em espetáculo, trocou o debate de ideias pela dramaturgia das redes sociais. A lógica cedeu espaço à histeria, e os argumentos, às narrativas. A opinião pública deixou de ser fruto da reflexão coletiva para tornar-se um produto moldado por máquinas de convencimento emocional. A política pós-factual é o rosto institucional dessa nova era. Quando os fatos deixam de ter peso, qualquer tese pode florescer, desde que embalada por apelos sentimentais e compartilhada milhões de vezes. Basta um fragmento de verdade, distorcido e repetido, para se tornar dogma. Assim, quando um político experiente afirma que a Operação Lava Jato foi a responsável pela crise econômica, não está preocupado em confrontar dados ou medir consequências objetivas; interessa-lhe apenas o efeito emocional da frase, a reação que ela provoca, o ressentimento que alimenta.

Vivemos um tempo em que o contraditório é tratado como ameaça, e o pensamento independente, como extremismo. A crítica virou heresia; o diálogo, confronto. Para que a pós-verdade se sustente, é necessário que a sociedade se polarize até o limite. Quanto mais divididos estivermos, mais frágeis seremos diante das narrativas que nos prometem sentido. Mas esse processo não é apenas político. É civilizacional. A linguagem, que sempre foi o espelho do pensamento, começa a se deformar. Palavras antigas perdem significado; outras, recém-inventadas, passam a dominar o vocabulário coletivo. É uma Babel digital em que todos falam, mas poucos se entendem. A velocidade da informação destrói o tempo da reflexão. A superficialidade virou método; a dúvida, crime.

Nesse contexto surreal, em que a mentira adquire status de opinião e a verdade é vista como arrogância, o papel da imprensa torna-se ainda mais essencial e cada vez mais difícil. O jornalismo, que nasceu para separar o fato da ficção, precisa agora resistir à tentação de se tornar ele próprio uma narrativa. Em tempos de pós-verdade, reportar é um ato de coragem; investigar um gesto de resistência. E o que virá depois? Se já habitamos o território da pós-verdade, talvez estejamos a um passo daquilo que poderíamos chamar de pós-verdade-pós. Uma era em que até o simulacro se desfaça e o real deixa de ser relevante. Um tempo em que o virtual não mais imite o mundo, mas o substitua. Nessa fase, não haverá sequer a pretensão de convencer, bastará emocionar. Não se disputará mais o sentido dos fatos, mas o direito de senti-los. O perigo é que, nesse horizonte, a própria ideia de verdade, essa noção que estruturou milênios de cultura e filosofia, torne-se uma relíquia. Um conceito antigo, talvez romântico, de um tempo em que ainda acreditávamos que a razão pudesse iluminar as sombras.

Contudo, ainda há uma saída. Ela começa na consciência individual de que pensar é um ato de liberdade. Que duvidar é uma virtude, não um defeito. Que a verdade, por mais incômoda que seja, é o único solo firme sobre o qual uma sociedade pode erguer-se. Se a verdade for mesmo abolida, se nos rendermos à sedução das emoções e ao conforto das crenças, então o que virá depois da pós-verdade não será uma nova era, mas a repetição de caminhos longes da verdade nua e crua.

A frase que foi pronunciada:

“Então aqui cabem as seguintes perguntas: Isso a que se hoje se nomeia “pós-verdade”, não seria apenas uma nova fachada para um fenômeno bem antigo, a saber, a mentira na política?”

Charles Feitosa

História de Brasília

A Asa Norte do Plano Piloto continua com os mesmos problemas de há seis meses. No lado comercial, não há compradores, e no lado residencial, não há comerciantes. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Pensadores sobre os caminhos da humanidade, uma especialidade cada vez mais rara nas sociedades modernas, costumam afirmar que, ao contrário do que muitos ainda acreditam, o mundo já não necessita tanto de idealismos do tipo político. Vejam: o século XX, como aponta o filósofo Roger Scruton (1944-2020), foi forjado por idealismos políticos como o nazismo, o fascismo e o comunismo e todos sabem hoje no que resultaram essas opções.

Naquela ocasião, seus defensores, repetidamente, desenhavam ou simplesmente idealizavam um mundo à maneira de seus projetos, sem levar em conta como o mundo e a humanidade são de fato. Para tanto, não se furtavam do direito de transformá-lo à imagem do que pretendiam. Como consequência dessa sandice megalomaníaca, todos eles cometeram, sem remorso algum, crimes de genocídio e outros atentados graves contra a humanidade. “O consolo das coisas imaginárias não é um consolo imaginário”, dizia o filósofo para quem a ordem moral precede todas as coisas, inclusive a ordem econômica. O relativismo pregado pelos idealistas, no afã de tornar suas ideias plausíveis, serve também como refúgio para esses canalhas.

Venezuela ou Cuba são um retrato fiel a mostrar os resultados dos idealismos políticos, levados a última instância e que reafirmam que se pode quebrar um país e mesmo uma nação inteira, desde que o idealismo político seja cumprido tal como estabelecido por dirigentes lunáticos.

De fato, o Idealismo sem Humanismo tem sido a grande tragédia do nosso tempo. Pois há algo de profundamente preocupante na repetição histórica dos erros humanos. Desde os impérios antigos até os totalitarismos do século XX, uma constante se mantém: quando o idealismo político se divorcia do humanismo, o resultado é a tragédia. Scruton, que compreendeu como poucos as armadilhas do pensamento utópico, advertia que a “ordem moral precede todas as coisas”.

Quando a política se arroga o direito de redesenhar o mundo conforme um projeto abstrato, o ser humano, que deveria estar no centro de tudo, torna-se mero instrumento da causa. E é justamente aí que começam as catástrofes. O século XX foi o grande laboratório dos idealismos políticos. Nazismo, fascismo e comunismo, cada qual com sua retórica redentora, prometeram mundos novos, sociedades perfeitas e homens regenerados. No entanto, o que deixaram foram sangue, ruínas e desilusões.

Sob a bandeira da pureza racial, da ordem absoluta ou da igualdade total, milhões foram exterminados, perseguidos ou reduzidos a sombras de si mesmos. Esses movimentos tinham em comum uma crença cega: a de que o homem pode ser moldado à imagem de uma ideia. E, como toda crença sem compaixão, ela degenera em barbárie. A lição, contudo, parece não ter sido aprendida. O mundo contemporâneo, anestesiado por ideologias recicladas e discursos populistas, volta a flertar com os mesmos delírios.

Nosso vizinho, a Venezuela, é o exemplo mais contundente dessa tragédia moderna: um país outrora rico, vibrante e culturalmente potente foi arruinado em nome de um ideal político. Sob o pretexto de justiça social, destruiu-se a economia, calou-se a imprensa e esvaziou-se a liberdade.

Cuba, com mais de meio século de ditadura, é outro retrato sombrio do idealismo sem alma, um paraíso prometido que virou prisão a céu aberto, onde a sobrevivência substituiu a esperança. O perigo é que esses fantasmas já rondam o Brasil. Por aqui, o discurso do “bem comum” frequentemente serve de disfarce para o aparelhamento do Estado, a imposição de verdades únicas e o desprezo pelos valores morais que sustentam uma sociedade livre.

A polarização política, transformada em religião de massas, faz com que o debate seja substituído pela excomunhão do diferente. Em nome de projetos ideológicos à esquerda ou à direita, o país vai se afastando daquilo que realmente importa: o ser humano, sua dignidade e sua liberdade de pensar. O Brasil, em sua essência, sempre foi plural, diverso e criativo. Mas, nos últimos anos, o discurso maniqueísta tomou conta das instituições e da vida pública. A política, que deveria ser espaço de diálogo, virou um campo de batalha moral onde não há adversários, apenas inimigos. Os idealistas modernos, herdeiros dos mesmos delírios que Scruton condenava, acreditam que podem salvar o país por decreto, por censura ou por intervenção judicial.

Esquecem que nenhum regime, por mais virtuoso que se proclame, pode resistir quando o ser humano deixa de ser o centro das decisões. As universidades, outrora berços do pensamento crítico, tornaram-se trincheiras ideológicas. O debate foi substituído pela doutrinação, e o aluno, que deveria ser incentivado a pensar, é treinado para repetir. A imprensa, por sua vez, perdeu a isenção que lhe dava credibilidade, tornando-se muitas vezes porta-voz de projetos partidários. E a sociedade, mergulhada em redes de ódio, já não distingue o verdadeiro do falso. O resultado é um ambiente moralmente degradado, onde a verdade é negociável e a ética, relativa.

A frase que foi pronunciada:

“O idealismo é a virtude da inexperiência.”

Emanuel Wertheimer

Medo e insegurança

Com a confusão entre as obrigações da Neoenergia e CEB, o que a população está vendo é que o número de postes sem luz pela cidade é cada vez maior.

História de Brasília

Idéia interessante seria se o cel. Cairoli determinasse que os bombeiros, com o uso dessas lanchas, destocassem as partes perigosas do Lago, que são muitas. (Publicada em 10.05.1962)

VISTO, LIDO E OUVIDO, criada desde 1960 por Ari Cunha (In memoriam)

Hoje, com Circe Cunha e Mamfil – Manoel de Andrade

jornalistacircecunha@gmail.com

instagram.com/vistolidoeouvido

Do ponto de vista político e filosófico, o conceito de soberania é um dos mais complexos e centrais da teoria do Estado — e também um dos mais debatidos entre cientistas políticos, juristas e filósofos ao longo da história. Em essência, soberania designa o poder supremo e independente de um Estado de decidir sobre si mesmo e sobre os que vivem sob sua autoridade, sem estar sujeito a nenhuma instância superior. Mas esse conceito, que parece simples, ganhou contornos muito distintos conforme o tempo e o contexto histórico. A noção moderna de soberania surgiu no século XVI, com Jean Bodin, considerado o primeiro teórico a definí-la de forma sistemática. Para Bodin, soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma república — isto é, um poder que não reconhece superior na ordem temporal. Esse pensamento nasce em meio à crise do feudalismo e ao fortalecimento dos Estados Nacionais, que buscavam centralizar o poder nas mãos de reis e príncipes.

Durante séculos, a palavra soberania simbolizou, ao seu território e seu povo, um ideal nascido no berço do mercantilismo e consolidado com a formação dos Estados Nacionais no século XV. Do ponto de vista da ciência política, a soberania passou por uma profunda transformação com a globalização, o avanço das organizações internacionais e a interdependência econômica. Hoje, muitos cientistas — como Jürgen Habermas, Hannah Arendt e David Held — sustentam que a soberania já não pode ser vista como absoluta. Habermas, por exemplo, propõe o conceito de soberania comunicativa, segundo o qual o poder político deve emergir do diálogo racional entre cidadãos livres e iguais — um poder legitimado pelo consenso, e não pela força. Arendt, por sua vez, desconfiava da própria ideia de soberania como domínio, pois acreditava que a política verdadeira nasce da ação coletiva e da liberdade, não da imposição de autoridade. Para Held e outros teóricos do cosmopolitismo, a soberania hoje é compartilhada entre Estados, organismos internacionais, corporações e até movimentos sociais transnacionais.

O poder deixou de ser puramente territorial e passou a circular em redes de influência globais. Naquela época, soberania significava independência, autoridade e capacidade de decidir o próprio destino sem interferências externas. Era o alicerce da autodeterminação dos povos. Mas, passados mais de quinhentos anos, o conceito parece ter se esvaziado, especialmente quando observamos a realidade brasileira, onde o poder soberano do povo, em tese consagrado pela Constituição, parece diluído entre interesses políticos, econômicos e ideológicos. Hoje, no Brasil, a soberania tornou-se um discurso conveniente, manipulado conforme o interesse de quem ocupa o poder. Políticos, juízes e militares a evocam quando lhes convém, mas raramente em defesa autêntica da vontade popular. O cidadão comum, que deveria ser o verdadeiro soberano numa democracia, vê-se cada vez mais afastado das decisões fundamentais do país. As instituições, enfraquecidas pela polarização e pela perda de confiança, parecem servir mais a projetos de poder do que ao bem público.

A tensão é evidente. Washington observa com inquietação certos sinais vindos de Brasília: o avanço de políticas que flertam com o controle da informação, o cerceamento da imprensa, a criminalização de opiniões divergentes e a tentativa de domesticar o pensamento livre. A retórica da “defesa da democracia” vem sendo usada, ironicamente, para sufocar o próprio exercício democrático. A submissão travestida de pragmatismo revela uma contradição profunda: queremos ser soberanos, mas não temos coragem de sustentar o preço da soberania. É preciso resgatar o sentido original do termo. Soberania não é apenas o direito de um Estado sobre suas fronteiras, mas o dever de garantir que o povo, e não os interesses de elites ou potências estrangeiras, seja o verdadeiro condutor do destino nacional. Quando a liberdade de expressão é ameaçada, quando o debate público é censurado e quando a oposição é tratada como inimiga, a soberania deixa de ser um princípio para tornar-se uma farsa.

O Brasil precisa decidir de que lado está — não entre direita e esquerda, nem entre Norte e Sul —, mas entre ser um país verdadeiramente livre ou um território tutelado por ideologias e poderes que não nascem da vontade popular. Enquanto o cidadão for o último a ser ouvido, a soberania será apenas uma palavra bonita nas constituições e nos discursos oficiais, mas sem vida nas ruas, nas urnas e nas consciências. Em tempos em que a voz do povo é silenciada em nome da “ordem”, e a independência nacional é negociada nos bastidores, resta-nos recordar: um país sem soberania é apenas um cenário de conveniências; e um povo sem voz, por mais que vote, já não é dono do próprio destino.

A frase que foi pronunciada:

“O que, autocracia ou democracia, é realmente mais adequado à China moderna? Se basearmos nosso julgamento na inteligência e na capacidade do povo chinês, chegaremos à conclusão de que a soberania do povo seria muito mais adequada para nós.”

Sun Yat-sen

História de Brasília

Em vários eixos de acesso da W-3, os bueiros do DAE atingem, às vêzes, a mais de 30 centímetros de altura, no meio da pista, constituindo um sério perigo para o tráfego. (Publicada em 10.05.1962)